Ⅲ類固定磁力功能矯治器對顳下頜關節短期影響的MRI研究

韓啟蒙,尹 康

目前Ⅲ類磁力功能矯治器已在臨床上大量應用,對改善生長期Ⅲ類錯牙合畸形患者的軟硬組織側貌有顯著效果,具有磁能積高;上下頜交互支抗,無需口外支抗;磁力線不會被間歇性介入的中間介質阻斷等優點。但傳統磁力功能矯治器為活動矯治器,和前牽、頭帽頦兜、FR-Ⅲ等活動矯治器一樣存在治療效果依賴患兒配合的缺點,固定磁力功能矯治器對傳統磁力功能矯治器進行了改良,將活動變為固定,使矯治效果不再依賴患者配合,矯治效率提高,尤其對于固位不良和配合性不佳這類臨床上比較困難的病例,具有獨特優勢。Ⅲ類固定磁力功能矯治器相較于其他Ⅲ類功能矯治器有其自身特點及問題:①其矯治力來源為上下頜矯治器上磁塊產生的磁性斥力,上下頜交互支抗,因上頜骨是相對固定不動的,所以下頜骨受力更大,這是否會對顳下頜關節改建造成不利影響;②磁場加載后對顳下頜關節的多種細胞和組織均產生影響[1-2],那么Ⅲ類磁力功能矯治器產生的磁場生物學效應對顳下頜關節改建的影響是有利或有害;③固定磁力功能矯治器不可摘取,其施加于顳下頜關節(temporomandibular joint, TMJ)的剪切力也是持續不間斷的,這對TMJ是否產生不利影響。這些問題仍未明確。目前磁力功能矯治器對TMJ影響的研究仍局限于基礎研究[3-5],國內外幾乎沒有磁力功能矯治器對TMJ影響的臨床研究。對于新型的固定磁力功能矯治器的相關研究更少。

因此本研究通過MRI影像技術,觀察Ⅲ類固定磁力功能矯治器刺激顳下頜關節的生長改建情況;從而探討Ⅲ類磁力功能矯治器的作用機理及臨床安全性,以期為后續的基礎研究和臨床應用提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究對象選取自2017—2019年于昆明醫科大學附屬口腔醫院正畸科就診,矯治前X線頭影測量分析診斷為功能性和骨性Ⅲ類錯牙合畸形的患者15例,其中男9例,女6例,年齡7~12歲,平均年齡10歲。納入標準:前牙反牙合;根據頭影測量分析ANB<0°,Wits值<0;頸椎骨齡分期為CVMS Ⅱ和CVMS Ⅲ;上下頜牙列無明顯的牙列擁擠,無唇腭裂及其它頜骨組織疾病;身體健康,未接受過正畸治療,無外傷史;無明顯顳下頜關節紊亂病癥狀,如關節區疼痛、開口受限、彈響雜音等。

1.2 方法

1.2.1 制作固定功能性磁力矯治器 患者取兩副模型,標記為模型a、模型b。囑患者下頜后退至功能后退位,并用蠟記錄咬牙合關系,前牙咬合打開1~2 mm,后牙留出牙合墊高度。模型a用于和咬合蠟片將咬合關系轉移在牙合架上。使用真空成型機和成型片(厚度1 mm)通過模型b制作上下頜模板,去除上下頜模板前牙段,保留雙側前磨牙及磨牙段,修整模板邊緣至齦緣以上0.5~1.0 mm。將修整后的模板置于模型a,用0.8的不銹鋼圓絲彎作舌側隨行弓,連接左右離斷的模板。將4塊磁體用透明自凝樹脂分別包埋固定于上下模板上,使咬合時7 mm×3 mm的磁力作用面同極兩兩正對,磁塊間距為1.0~2.0 mm,作用力應為400~650 g。

1.2.2 矯治器粘接及復診 用玻璃離子水門汀將前磨牙及磨牙段模板與牙面粘固,用光固化樹脂將前牙隨行弓段與前牙舌側粘固,粘接后效果如圖1所示。每月復診,每次復診都檢查患者的顳下頜關節,包括開口度、開口型,有無關節彈響雜音及疼痛等。

圖1 Ⅲ類磁力功能矯形治療粘接戴入后的口內像Fig.1 Intraoral image of the Class Ⅲ magnetic functional orthopedic bonding after insertion

1.2.3 檢查方法 于矯治前和矯治結束后1周在張口位和最大牙尖交錯位時拍攝左右雙側TMJ斜矢狀位和冠狀位MRI影像。

拍攝時患者取仰臥位,要求患者保持安靜,平靜呼吸,避免吞咽運動,頭部由固定支架支持和固定,保持頭正中矢狀面與地面平直,并且掃描全過程不動。

采用飛利浦磁共振3.0 T(Philips, Achieva 3.0T TX)掃描儀,頭頸聯合線圈(16通道相控陣線圈)。掃描參數為常規TSE序列:T1加權像(TR/TE=450/15 ms,激勵次數2,矩陣280×280,視野140 mm×140 mm);T2加權像(TR/TE=shortest/shortest ms,激勵次數4,矩陣280×280,視野140 mm×140 mm);質子密度加權像(TR/TE=1500/30 ms,激勵次數2,矩陣280×280,視野140 mm×140 mm)。所有序列的層厚為2 mm,層間距為0 mm。掃描方位:掃描方位包括斜矢狀位掃描(掃描線垂直于下頜髁突的內外長軸)和冠狀位掃描(掃描線平行于下頜髁突的內外徑長軸)。

1.3 測量項目

選取牙尖交錯位時左右側顳下頜關節區斜矢狀位和冠狀位影像,在顯示髁突最大直徑截面的斜矢狀位和冠狀位的影像上進行測量。記錄治療前后以下各個指標。

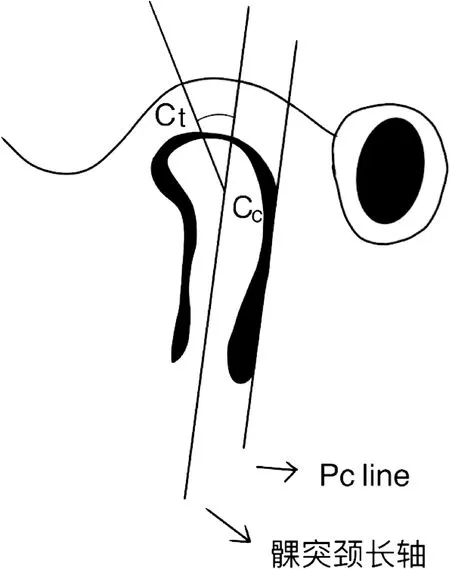

1.3.1 髁突在關節窩內的位置變化 利用關節間隙的測量方法[6],評價治療前后髁突在關節窩內發生的位置變化。如圖2所示從顳下頜關節的關節窩頂向髁突前緣、后邊緣分別作切線,切點到關節窩的垂直距離即為關節前、后間隙。

圖2 斜矢狀位MRI顯示斜矢狀位髁突位置評價Fig.2 Evaluation of oblique sagittal position of condyle on oblique sagittal MRI

1.3.2 矢狀面關節盤的位置變化 位置正常的關節盤其后帶位于髁突頭11點鐘至1點鐘之間,處于之前或之后則診斷為前移位或后移位,12點鐘位置的確定方法見圖3,髁突后線(PC line)為髁突頸后緣的切線,髁突頸長軸為一條平行于PC line并穿過髁突中心(Cc)的線,髁突頸長軸與關節窩的交點為12點鐘位置,12點鐘位置與Cc與關節盤后帶后緣構成的角(Y)為盤髁角;12點鐘位置與Cc與關節盤前帶前緣構成的角(X)為前帶盤髁角。

圖3 斜矢狀位MRI顯示斜矢狀位關節盤的位置Fig.3 Position of the oblique sagittal articular disc on oblique sagittal MRI

1.3.3 髁突頭角 見圖4,為了評價髁突頭形態,髁突長軸為髁突頭頂點(Ct)與髁突中心(Cc)的連線,髁突長軸與髁突頸長軸(Cc點長軸)之間的角度為髁突頭角。

圖4 MRI閉口斜矢狀位髁頭角 Fig.4 MRI closed oblique sagittal condylar head angle

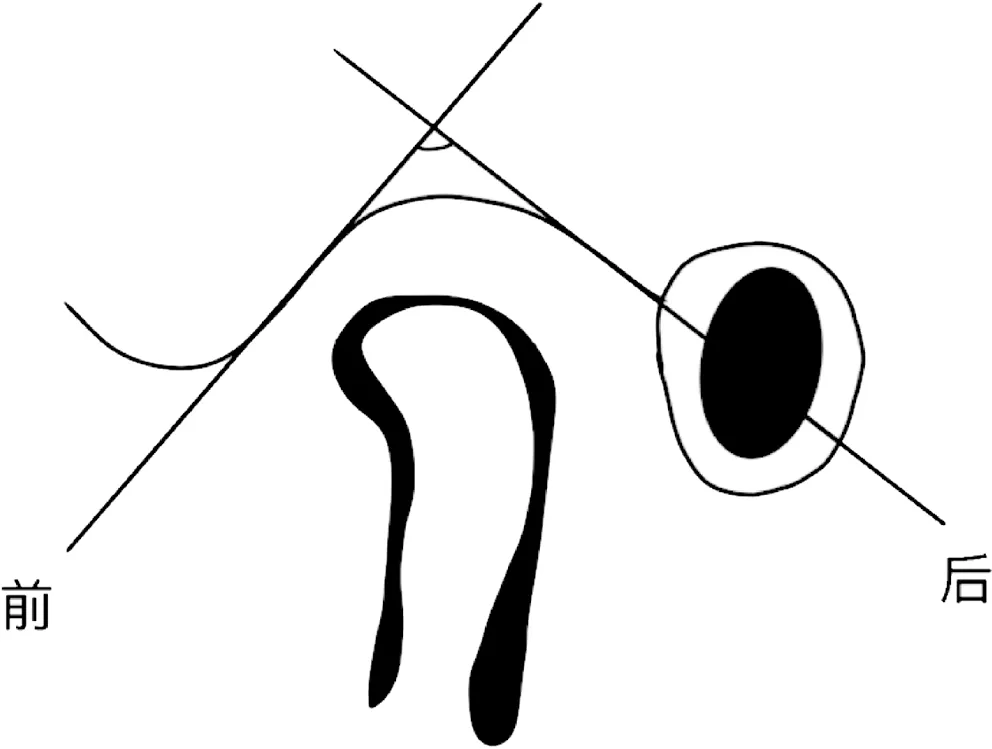

1.3.4 關節窩后斜面角 見圖5,關節窩后斜面角為關節窩后斜面的切線相對于PC line形成的角。

圖5 MRI斜矢狀位關節窩后斜面角Fig.5 MRI oblique sagittal position of the posterior oblique angle of articular fossa

1.3.5 關節窩角 見圖6,在矢狀位MRI測量關節窩角為關節窩的前斜面和后斜面的切線之間的角度。

圖6 MRI斜矢狀位關節窩角Fig.6 MRI oblique sagittal articular fossa angle

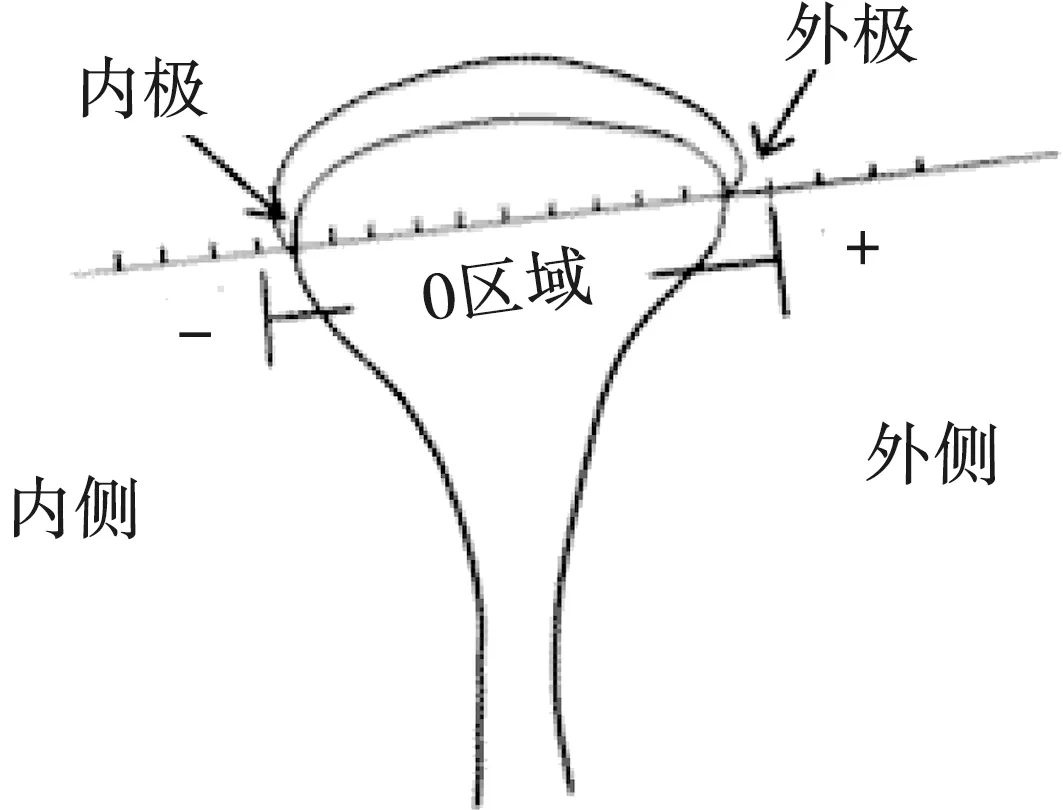

1.3.6 冠狀面關節盤位置變化 冠狀位髁突最大寬度上的線分成十等份,每一等份長度記為1個單位。如圖7所示髁突內極內側1個單位至髁突外極外側1個單位之間的區域,為0區域(0區域包括12個單位),關節盤位于0區域內表示關節盤沒有發生內外側移位,位于髁突外極外側記錄為關節盤外側移位,位于髁突骨極內側記錄為關節盤內側移位。測量并記錄治療前后冠狀位關節盤位置。

圖7 冠狀位MRI顯示冠狀位關節盤的位置Fig.7 Position of coronal articular disc displayed by coronal MRI

1.4 統計分析

2 結 果

2.1 治療前后矢狀位測量指標的變化

矯治周期平均6.5個月,矯治結束時前牙反牙合已糾正,覆牙合覆蓋正常,面型及頜骨關系改善。如表1,治療后的前間隙增大,后間隙減小,關節間隙指數減小;盤髁角、前帶盤髁角增大;髁突頭角增大髁突頭前屈(圖8),以上指標均具有統計學差異(P<0.05)。關節窩后斜面角和關節窩角各項治療前后無統計學差異(P>0.05)。

表1 患者治療前后矢狀位測量指標的變化Tab.1 Changes of measurement indexes of patients before and after treatment

2.2 治療前、后冠狀位關節盤位置變化

對治療前、后患者的冠狀位進行比較,固定磁力功能矯治器治療前、后冠狀位關節盤的位置無變化,在本研究中20個顳下頜關節的關節盤位于髁突的中央,2個關節盤輕微外側移位,8個關節盤輕微內側移位。治療后16例患者的冠狀位關節盤位置和治療前保持一致。

3 討 論

MRI被學者認為是TMJ軟硬組織成像的首選方法[7-8]。有研究報道,矢狀面MRI圖像識別關節盤移位的敏感性在80%~87%[9-10],特異性在63%~80%[11],準確性為95%[12]。TMJ是下頜骨生長發育的中心,軟骨組織改建活躍,MRI對未礦化的骨組織敏感性更高,更利于觀察髁突和關節窩在功能矯形治療后軟骨的改建情況[13]。

在本研究中,治療開始前髁突在關節窩內最常見的位置是前移位,這可能是因前牙反牙合,上頜阻擋了下頜的后退所致。少數患者髁突在關節窩內的位置為后移位,此類患者的Ⅲ類錯牙合畸形受骨性因素影響更大。經過固定磁力功能矯治器治療,大多數病例顯示在關節窩內的髁突位置向后移動,關節前間隙增大,后間隙減小。治療后髁突向后移動的原因可能與治療期間下頜骨長期處于后退位和下頜骨受到向后的水平矯治力有關。本研究結果還表明,治療前無論髁突前移位較多還是較少,在固定磁力功能矯治器治療結束時,髁狀突都移動至靠近關節窩真正的中央位置,這說明功能性因素影響較大的患者改善咬合并沒有以髁突在關節窩內非生理性的重新定位為代價,治療后雙側關節都回到了生理上的髁突-窩關系,治療效果更為穩定。而骨性因素影響較大的患者,治療結束后,原本在關節窩內就處于后移位的髁突更加靠后,關節后間隙更小,雖然治療后沒有出現顳下頜關節病的臨床癥狀,髁突-窩關系改變后的穩定性仍需要進一步的長期觀察。

MRI閉口斜矢狀位判斷關節盤位置的方法是:當關節盤處于正常位置時關節盤后帶后緣位于髁突頭12點鐘位置,關節盤后帶位于11點鐘位置之前為關節盤前移位,位于1點鐘位置之后則為后移位。在本研究中,治療前所有關節盤后帶都位于11點鐘位置到1點鐘位置之間,治療后所有關節盤依然在11點鐘位置到1點鐘位置的正常生理范圍內,因此,可以認為固定磁力功能矯治器治療后關節盤沒有發生矢狀向病理移位。本研究數據顯示, 在固定磁力功能矯治器治療后,關節盤相對于髁突向前移動。關節盤前移位的原因可能是固定磁力功能矯治器作用下引起的髁突后移位導致關節盤前組織的拉伸,進而可能導致關節盤的拉伸或整個關節盤的前移位。在本研究中,還發現關節盤前帶位置的變化與后帶位置的變化是一致的。因此,可以認為關節盤在治療過程中移位,并沒有因為關節盤前組織拉伸所產生的張力而改變關節盤原本的長度。

A、B: 治療前左右兩側顳下頜關節MRI影像;C、D:治療后左右兩側顳下頜關節MRI影像。藍色箭頭所指為前表面切跡樣突起;紅色箭頭所指為的后表面輪廓;治療前管某髁突MRI影像呈正常表現,后上表面呈現略平坦的輪廓,前表面有呈切跡樣突起,該突起為翼外肌的插入點,關節窩呈鐘形,前斜面、后斜面不對稱;治療后相對于治療前髁突形態發生改變:髁突后表面輪廓更加平坦,前表面切跡突起增大,髁突頭前屈,髁頭角增大

本研究中治療后髁頭角明顯增大,表示髁突頭在治療后發生了前傾。佩戴固定磁力功能矯治器后磁塊產生的斥力使下頜骨受到向后的壓力,以彈簧激活的方式拉伸翼外肌,由此產生的張力分布在髁突頭的前表面和翼板的后表面,緊張應力導致髁突頭前表面骨沉積。髁突的后移位使髁突頭后表面與關節窩后斜面產生壓力,髁突后表面發生骨吸收改建。組織動物學也證實了髁突前斜面軟骨增生,許艷華等[14]選取生長發育期的恒河猴佩戴Ⅲ類磁力矯治器,對在矯治前后恒河猴髁突軟骨的組織形態進行了研究,發現髁突的前斜面增殖層和前肥厚層增厚,后斜面增殖層和前肥厚層變薄。

Mimura等[15]的研究發現,頦兜治療后關節窩加深加寬;龔愛秀等[16]的CBCT研究顯示前牽治療后關節前間隙不變,后間隙減小;以上研究結果被解釋為關節窩前斜面發生改建,有骨鹽沉積。但在研究中,沒有發現關節窩角有統計學意義上的變化。不過也有一些學者和本研究一致,Chintakanon等[17]采用Twin Block治療6個月后也沒有發現關節窩前斜面角有統計學意義上的變化。有研究認為關節窩的重塑不如髁突的重塑明顯[18]。Ruf等[19]也觀察到,在大多數受試者中,關節窩重建的量小于髁突重建的量;而且在大多數受試者中,關節窩改建的征象比髁突改建的征象要晚出現,延遲表現的原因可能是關節窩(骨膜骨化)和髁突(軟骨內骨化)的改建過程不同。

冠狀位關節盤的位置評估十分重要,冠狀面和矢狀面圖像結合后,診斷效能顯著提高[20]。在本研究中對冠狀位關節盤位置進行評估時,沒有發現關節盤的位置因治療而改變。固定磁力功能矯治器治療對冠狀位關節盤的內外側移位影響很小。

綜上所述,固定磁力功能矯治器治療后生長期Ⅲ類錯牙合畸形患者的TMJ發生了適應性改建,但本研究對TMJ的觀察是短期的,需通過長期追蹤觀察予以證實。