東亞8~13世紀木構歇山建筑技術流變研究前瞻

謝易兵 林雨穎 張毅捷

東亞文化圈包括中國、日本、韓國、朝鮮等四國,它以中國文化為基調,在文化的各個方面都表現出共通性,體現在傳統建筑上就是以木結構建筑體系為主體,而其中的大木技術即為東亞文化圈建筑技術史研究的核心內容。事實上東亞建筑技術史的研究也是圍繞大木技術而展開。

1 早期的大木技術研究

在中國營造學社時代,我國建筑技術史研究主要在兩方面展開:對建筑技術史史籍的詮釋和對古建筑的調查;建國初期則以古建筑的普查、年代鑒定和修繕工作為主;20世紀60年代出現了從宏觀史論角度探討木構建筑技術史的研究。而宏觀史論的研究有三個代表性的角度:考古斷代角度、結構技術進步角度和宏觀技術流變的角度。

考古斷代角度的研究源于古建筑斷代的需要,早在1934年梁思成和劉敦楨就指出“建筑物之時代判斷,應以大木為標準”①[1]。在這一思路指導下陸續出現了總結古建筑大木年代特征的研究:60年代祁英濤整理和總結了唐至清木構建筑的大木特征[2],90年代初朱光亞對祁英濤案進行了補充[3],之后馮繼仁也對祁英濤案進行了細化[4]。并且朱光亞在此基礎上還提出了古建筑年代鑒定應重視地域因素的觀點。將這些年代特征連綴起來就形成了木結構建筑技術史的概貌,這些研究以古建筑年代鑒定為目標,因此它們關注的是大木構架及其構件具體形態的時代特征,對形態背后的結構技術演進及產生這些變化的技術史成因重視不足。針對這一點展開研究的是陳明達。陳明達是《中國建筑技術史》一書木結構技術史前半部分的撰寫者,他在這個研究中指出,過往的中國建筑史研究“側重記敘,對流變的論敘不夠,側重建筑藝術,對技術重視不足”[5],而《中國建筑技術史》正是針對這一不足而出現的。該研究將唐以后的木構建筑技術史的發展分為唐至北宋、南宋至元以及明清三個階段,研究關注大木結構形態變化背后結構技術的演進,它觸及到木構建筑技術史研究的本質——結構技術的進步,是建筑技術史研究的重大突破[6-7]。但限于當時實例較少,理論研究比較生澀,陳明達的研究仍有很大的深入空間。同時該研究也首次觸及南北技術交流的問題,有關于此不久由傅熹年推向深入。傅熹年探討了唐至明官式建筑技術的發展脈絡及其與地方傳統的關系,他從官式建筑技術的流變特征出發將這一時期的技術流變分為唐五代、遼北宋、南宋金、元及明五個階段,其中特別關注地方傳統對官式建筑的影響,是厘清我國官式建筑技術流變及其受地方傳統影響不容忽視的力作[8]。和陳明達的研究一樣,受限于當時的實例數量較少,很多觀點有待更多實例佐證,地方傳統和官式技術之間的流變細節仍有更多可以挖掘的地方。

2 近年大木技術研究的熱點

20世紀80年代國內第二次文物普查發現了大量早期木結構建筑,進入新世紀山西南部又陸續發現元以前百余棟木結構建筑,這都成為建筑技術史研究繼續發展的重要契機。第二次文物普查的結果悉數收于《中國文物地圖集》,據此統計,我國現存13世紀以前木結構建筑260棟,其中九成以上集中分布于晉、冀、豫地區,特別是山西省集中了七成以上的早期建筑遺構。因此有關這些早期遺存,特別是晉東南早期木構遺存的研究就成為近年學界的熱點。

面對這些早期遺存時,首先的難題在于斷代,而當學界用祁英濤案對這些早期遺構進行分析時,發現兩者并不十分吻合,因此建立在這些早期遺存基礎上的斷代研究便提上議事日程。在這方面進行探索的主要有賀大龍等學者和北京大學徐怡濤團隊。徐怡濤及其團隊的研究著眼于晉東南、晉西南、河南、河北中南部、四川等地的木構建筑遺存,并分地區完成了各地的分期研究[9-13]。這些研究在建構上述地區大木構架時代標尺的同時,也在完善木構建筑形制年代學研究方法。賀大龍的研究立足于晉東南有明確紀年的實例,旁證以山西及北方同期有共同特征的實例,在實例剖析的基礎上,完成了晉東南元以前建筑的分期研究,并總結出各期的時代特征——完成了晉東南地區早期遺存木構架時代標尺的建立[14]。北京大學和賀大龍的研究對北方早期木構建筑的斷代提供了參照的依據和標準,是有關早期木構建筑研究的重要基礎工作;同時這些研究引入了考古學理論,在方法論上也有重要的貢獻。

賀大龍在其研究曾中提出研究三法:分區法、分期法和分類法②,點明了文化流變研究中的三要素:地域、時代和文化內涵。在建筑史研究中關注地域問題的思潮始自90年代的民居研究,王文卿等在90年代初完成了民居建筑自然區劃和人文背景區劃的建立[15-16],同時朱光亞提出按文化人類學的文化圈理論建立大木技術譜系的觀點③。不久陸元鼎嘗試在南方民居研究中引入人文地理學民系的概念[17]⑨,其博士程建軍將這一思路應用于廣東域內大木技術的譜系研究[18]。新世紀徐怡濤團隊在研究早期木結構建筑時發現,大木技術地域分區與古代交通線之間存在一定的相關性④。朱向東團隊在對山西境內早期遺存的研究中發現其選址、布局、建筑材料以及營造技藝與河流流域間的相關性,于是引入自然地理學水系的概念提出山西早期建筑大木技術地域分布的新模式[19]。近年常青院士在風土建筑的理論研究中提出以氣候區和方言、語族—語支分類作為分區基礎的區劃理論[20]。從上述研究可以看出學者們在面對數量眾多的建筑史研究對象群時,嘗試引入政區地理(李會智[21])、人文地理(王文卿、朱光亞、陸元鼎、程建軍、常青)、歷史地理(徐怡濤等)、自然地理(王文卿、朱向東、常青)等地理學的概念輔助建筑史研究中譜系的建立。

再來看賀大龍研究三法中的第三項之有關分類的問題。賀大龍指出分類方法和類型的特征表述及定義是一個仁者見仁,智者見智的個人研究方法問題,是分期研究的基礎[22]。即針對同樣的研究對象群,若研究目標不同,分類的內容和依據也各不相同。縱觀我國木構建筑技術史研究來看,有關分類的探索也在不斷深化、細化和合理化。從祁英濤、朱光亞、馮繼仁到徐怡濤、李會智、賀大龍等,進行分類的內容由簡省到繁復,有力地推動了木構建筑斷代研究的深入。而建筑技術史研究的核心是建筑技術的演進,是建筑木構架形態之下技術進步的問題,透過表象梳理出其背后技術邏輯的關鍵就在于對分類深入的探討。這方面的突破來自東南大學。

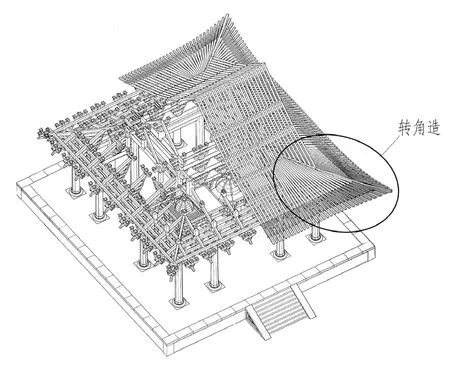

東南大學在對江南建筑、福建建筑、日本建筑、韓國建筑以及《營造法式》研究的基礎上,切入木構建筑技術的研究,多有創見。新世紀以來其關注的焦點有二:歇山大技術以及我國早期木構建筑技術的演進。劉妍、孟超在晉東南早期歇山建筑研究的系列論文里關注了這些遺存的主體木構架、廈架(丁栿)的構成,特別探討了系頭栿、角梁、轉角鋪作之間此消彼長的邏輯關系[23]。林世超指出歇山大木構架包括四個方面:主體構架、兩山、披檐和轉角,點明了歇山木構架的特別之處[24]。張十慶團隊從南北技術的差異角度點出廈架架深、轉角造轉過椽數和山架做法之間的連帶關系,同時也指出對屋頂構架體量及縱架正脊長度的追求是促成歇山構架演化的內在動因[25]。唐聰[26]、姜錚[27]、周淼[28]也從不同方面對歇山木構架轉角造技術的演進進行了深入分析。喻夢哲則從構架體系、構造類型和構件樣式三個層面切入晉東南元以前木構建筑遺存中的大木技術,嘗試探尋外在形態演變現象下的內在發展規律,以及技術演進與《法式》海行之間的關聯問題[29]。總之東南大學的研究沒有只是停留在木構架及其構件的形態變化等外在現象的討論上,更注重探索推動形態變化的技術史動因。

3 我們的探索

屋頂形式不僅代表著建筑外觀類型,更是與結構形式相關的一種分類,也就是說廡殿、歇山、懸山、攢尖等屋頂形式分別對應于不同的結構形式,關鍵技術也各有所自。我國260棟13世紀以前的木構建筑遺存中有歇山建筑143棟,其中120棟集中分布于晉、冀、豫地區——是足以支撐起建筑技術流變過程研究的對象群。如前所述,國內有關晉、冀、豫早期建筑的斷代研究已基本完成,東南大學在歇山大木技術以及晉東南大木技術方面亦多有建樹,但目前還沒有涉及晉、冀、豫早期歇山遺存大木技術流變的研究。

有關文化的流變最適切的研究方法就是考古類型學法[30]。我們準備采用這種方法切入這個課題,即通過建立時代標尺和地域標尺構建8~13世紀晉、冀、豫歇山大木技術的流變過程;并在此基礎上探索推動技術進步的技術史動因。我們認為歇山大木技術包括五方面內容:整體構架技術、廈架技術、轉角造技術、出際技術、山架及其支撐技術[31](圖1~2),此即我們準備進行類型學研究的分類框架。近年課題組周至人用考古類型學法完成了對晉、冀、豫唐至宋金歇山遺存的山架及其支撐技術的分期研究[32],這說明用考古類型學法和上述分類方式來深入晉、冀、豫早期歇山大木技術流變研究是可行的。

圖1 歇山關鍵技術——廈架、出際、山架

圖2 歇山關鍵技術——轉角造

有關晉、冀、豫8~13世紀歇山大木技術流變研究是研究設想的第一步,而我國同期歇山遺存還有14棟星布在甘肅、山東、江蘇、浙江、福建和廣東等地。日本現存8~13世紀歇山遺存26棟,其中飛鳥樣式3棟,與我國南北朝時期的木構技術存在淵源關系[34-36];奈良平安時代的遺存10棟,是在我國唐代技術的基礎上發展出來的建筑[37];13世紀的和樣歇山遺存10棟——平安時代歇山技術的延續,大佛樣歇山遺存2棟——與我國南宋福建的技術存在淵源關系,禪宗樣歇山遺存1棟——與我國南宋江南地區的技術存在淵源關系[38]。而韓國現存13世紀以前的歇山遺存1棟——與我國南宋福建的技術存在淵源關系[39-40]。

目前有針對江南⑤、廣東[41]和閩臺⑥歇山技術的研究,但由于中原地區歇山大木技術研究的不成熟,有關這些地區歇山技術的地域性問題還有繼續深入的空間。另外日、韓遺存和我國大木技術淵源的研究也取得了比較令人信服的成果⑦,而學界關注的焦點不在歇山大木關鍵技術,因此對日韓遺存中相關技術信息的挖掘不夠深入,影響了相關研究的進展和深化,也影響了從中挖掘對我國技術史研究有補充作用的信息。我們設想在前述晉、冀、豫8~13世紀歇山大木技術流變研究的基礎上,與星布于甘肅、山東、江南、華南、閩南以及日韓的歇山遺存相比較,嘗試探尋這些地區歇山大木技術的地域特征,也期望從日韓遺存上探尋中國可能曾經存在的歇山大木技術。

4 研究的意義

①將充實和豐富東亞木結構建筑技術史研究,并促進相關學科向縱深發展。a 研究以東亞8~13世紀的歇山遺存為對象,深入東亞技術史研究:由晉、冀、豫地區的技術兼及東亞其他地區,由極具代表性和技術含量的歇山大木技術攜領大木技術的各方面;b 研究以屋頂形式對應不同的結構形式為切入點來探討大木技術,以結構技術進步的角度審視大木構架形態的演變,這些都將促進建筑技術史理論研究的發展;c 研究以東亞8~13世紀的歇山大木技術作為一個整體,關注其內在流變的整體性和聯動性,將有力地促進中日韓朝相關研究向縱深發展。

②研究將拓展考古類型學方法論的應用范圍,并完善這種方法論在探討技術史流變研究中的合理性。考古類型學最初是為解決斷代問題而產生,現在它更多應用于研究器物的演化過程,這其中包括人類制造的物品⑧。本研究準備采納考古類型學建立東亞8~13世紀歇山大木技術的流變過程,與以往的斷代研究不同,我們的研究關注形態演化背后結構技術的演進,這樣勢必在方法論上豐富考古類型學的內涵,并提高這種方法在探討建筑技術史流變研究中的合理性,同時還將拓展這種研究方法的應用范圍。

③研究將指導今后有關歇山古建筑的調研、科考、修繕,以及歇山仿古建筑的設計、建造等實踐活動。我們認為傳統建筑的屋頂形式不僅只是代表建筑外觀的類型,更代表了一定的結構形式,研究切入歇山建筑的大木技術,將有助于指導今后針對歇山古建筑的調查研究、科學考察以及修繕工作。同時對今后的歇山仿古建筑的設計和建造活動的科學性和合理性提供依據。

資料來源:

圖1:作者自繪,底圖來自《淶源閣院寺文殊殿》[33];

圖2:作者自繪,底圖來自《寧波保國寺大殿勘測分析與基礎研究》。

注釋

① 《大同古建筑調查報告》第6頁。

② 《晉東南早期建筑專題研究》第3頁。

③ 《古建筑鑒定與分析補遺》第2頁。

④ 《長治、晉城地區的五代、宋、金寺廟建筑》第140頁。

⑤ 《寧波保國寺大殿勘測分析與基礎研究》。

⑥ 《臺灣與閩東南歇山殿堂大木結構之研究》。

⑦ 《増補玉蟲廚子の研究》、《建築技術から見た法隆寺金堂の諸問題》、《法隆寺建築の研究》、《奈良時代建築の研究》、《日本建築史論集·三·社寺建築の研究》、《以樣式比較看福建地方建筑與朝鮮柱心包建筑的源流關系》、《朝鮮半島高麗時代柱心包建筑樣式的地域性分析》。

⑧ 《考古類型學的理論與實踐》第6頁。

⑨ 相關的研究思路見于陸元鼎1996年8月在山西太原舉辦的中國民居第七屆學術會議上發表的論文《中國民居研究的回顧與展望》。1996年陸元鼎以此申報獲批國家自然科學基金項目《南方民系、民居與現代村鎮居住模式研究》(項目批準號:59678007)。