建筑軸線的分類與作用

俞文津 關瑞明

運用建筑軸線輔助建筑設計這一方法由來已久。正確地利用建筑軸線不僅有助于設計水平的提升,而且在欣賞作品時也是一種有效的“解讀”工具。本文先厘清建筑軸線的釋義,將紛繁的各種“建筑軸線”進行分類,大致分為四組建筑軸線的類型。把建筑軸線作為一種“解讀”的工具,探索其在空間序列的組織、均衡美感的展現、文化內涵的表達和精神感受的體驗等四個方面的作用。

1 軸線的釋義

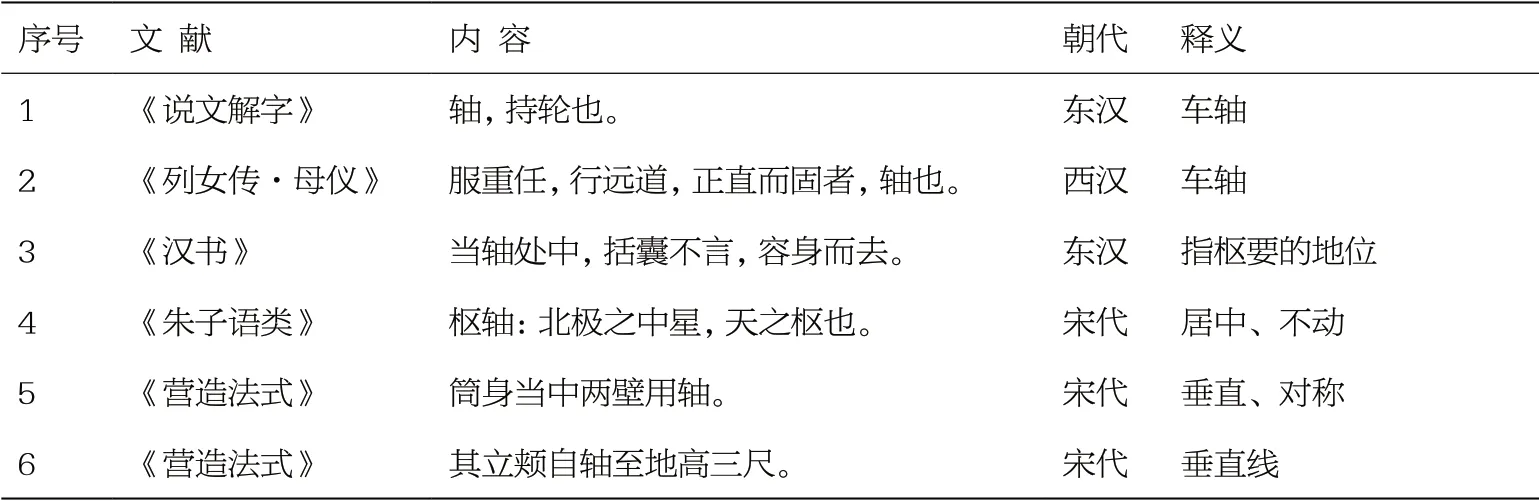

1.1 中文古籍與詞典中“軸”的釋義

“軸”在《說文解字》第卷十四中解釋為“軸,持輪也。從車由聲。”除此之外,中文古籍文獻中關于“軸”的解讀多指“車軸”(表1)。在《營造法式》中可見“垂直、對稱”的釋義。在《漢語大辭典》中,“軸”有13種解釋,而實際上是從本義“輪軸”、“中心線”引申至“權要位置”、“數學名詞”。而在《辭源》、《辭海》和《新華字典》中,釋義減至5~6種、也多為車軸及其引申義。整理可得,中文里“軸”的概念較為繁多,除“車軸”這一概念之外還涉及數學概念上的軸線,甚至引申至“中央、權要位置”等概念,體現了其心理映射狀態。

表1 中文古籍中“軸”的釋義列表

1.2 英文詞典中“axis(axle)”的釋義

在英文詞典中,中文的“軸”可對應的英文單詞“axis”或“axle”,且在英語語境中,“axis(axle)”可以指代“軸”或者“軸線”,兩者不作區分。本文查閱《柯林斯英漢雙解大詞典》、《朗文當代高級英語詞典》、《牛津詞典》并對“axis(axle)”的釋義制表分類歸納,其中“axle”一詞釋義多指車軸、輪軸。而“axis”一詞在《柯林斯大詞典》中解釋為數學坐標系中的導向坐標軸。在《朗文詞典》中,“axis”有3種釋義,“旋轉中心線”、“平分為二的對稱軸線”、“定位軸線”。在《牛津詞典》中,除《朗文》中的三種釋義之外,增添“軸心”這一概念。梳理可得,英文詞典中的軸,除了“車軸”之外更偏向于數學幾何形態描述中的坐標軸、旋轉軸、對稱軸等概念,較為客觀。

2 建筑軸線的釋義

建筑上的軸線大致可以分為兩類[3]。一類是工程的定位軸線,一類是構圖上的美學軸線。本文主要討論的為建筑美學構圖上的軸線。該類軸線通常以“中軸線”、“對稱軸”與“均衡軸”等派生詞的形式出現。

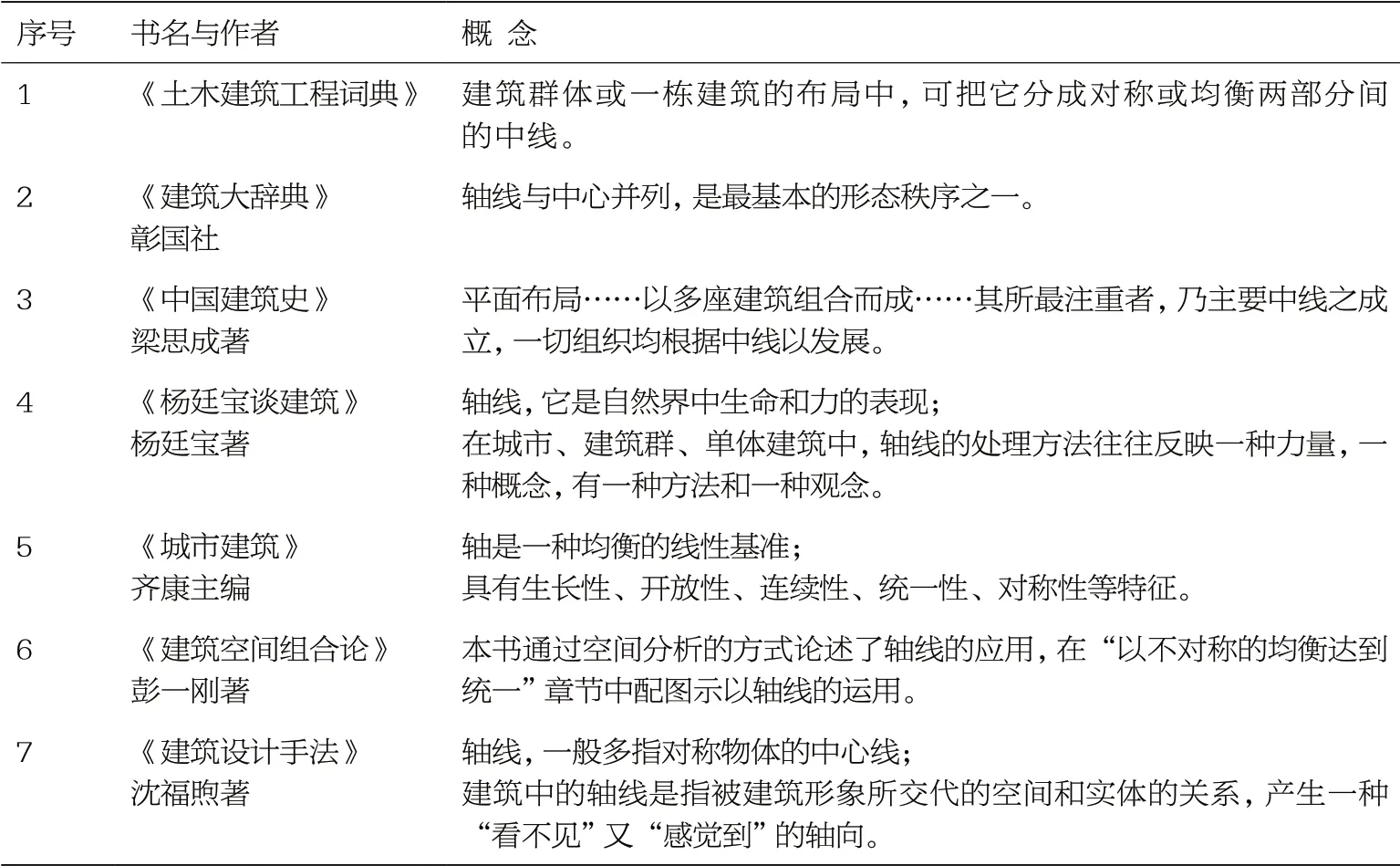

2.1 中文專業書籍中“軸”的定義

縱觀中國的傳統建筑與建筑群,軸線的存在是明確的,然而追溯中文古籍中卻并沒有明確提及“建筑軸線”或“軸線”一詞,只可追溯“軸”的起源。學者王藝平與陳鎧楠均認為建筑的“軸線”一詞最早可見梁思成先生的《中國建筑史·緒論》。文中“主要中線”和“中軸線”為梁先生根據英文“axis”一詞所做的轉譯[4-5]。1974年《建筑學報》刊登的《十六層裝配式公寓建筑》在方案比較中得出“具有明顯軸線而不能靈活布局”的結論[6]。在《楊廷寶談建筑》中論述了軸線在設計手法中的應用,也是最早論述建筑軸線的中文著作[1]。后來沈福煦教授在《建筑設計手法》中將軸線分類并詳細敘述軸線的設計與心理感知的影響[7]。

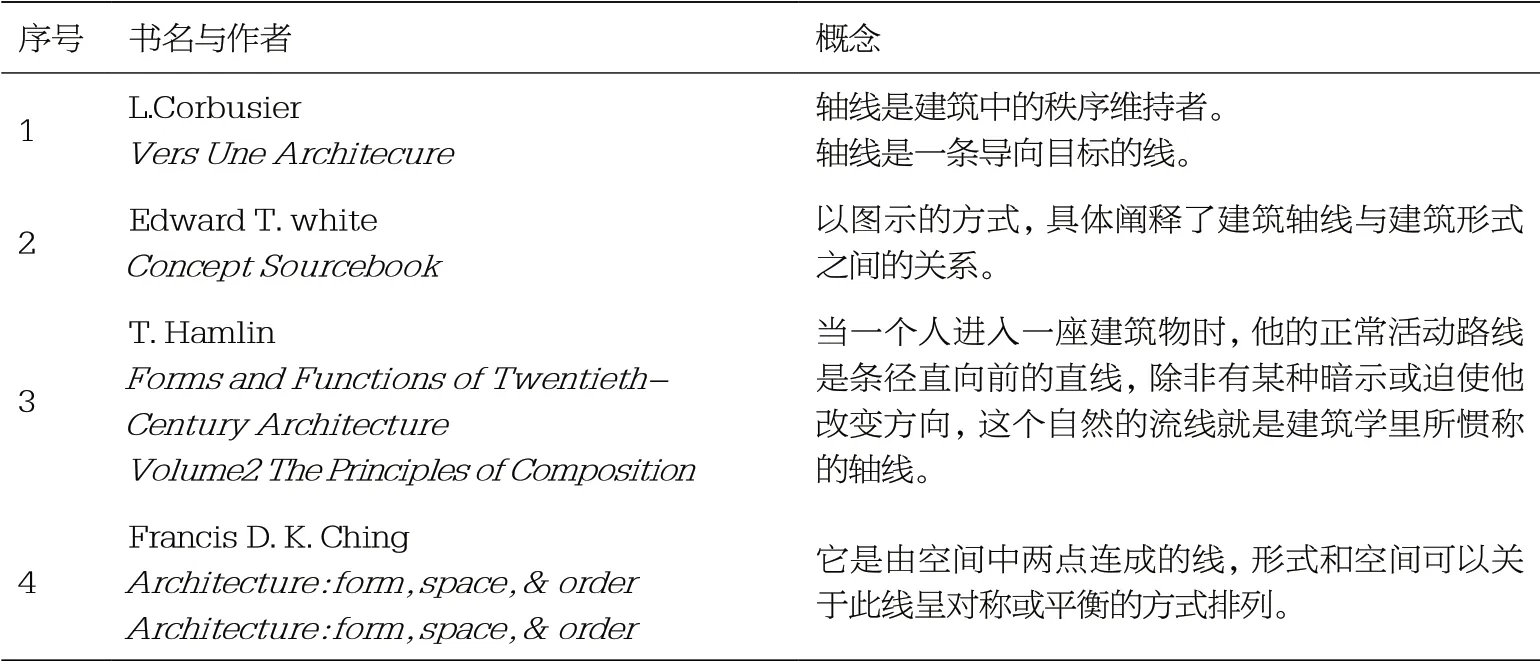

2.2 英文專業書籍中axis(axle)的定義

英文的建筑類書籍對建筑軸線早有探討。1923年勒柯布西耶(L.Corbusier)在倡導新建筑的論文集中多次對軸線進行討論,認為軸線即是建筑的秩序把控者,同時也是引導人流的一種方式,肯定了軸線的靜態意義與動態意義。除此之外愛德華·T·懷特(Edward T.white)以及托伯特·哈姆林著(T.Hamlin)等建筑師先后對建筑軸線進行相關的闡述和討論,并出版相關著作。

通過對比中英文建筑軸線的定義(表2~3),可以發現相關專業書籍內,中文的建筑軸線通常作為一種幾何分析方式。而在英文中,還注重軸線對空間秩序處理以及心理反映,帶有“引導流線”即“指向軸”的含義。基于此,本文認為建筑設計手法中的建筑軸線是指在建筑幾何分析上保持兩端均衡的基準線,或是指連串不同建筑空間的引導線。

表2 中文專業書籍中“軸”的定義列表

3 建筑軸線的分類

軸線的類型有多種,分類方式多樣,本文將軸線分為以下四組:實軸與虛軸;單軸與多軸;直軸與曲軸;對稱軸與非對稱軸(圖1)。

圖1 軸線分類圖釋

這幾類軸線可也并置出現,以我國瑰寶天壇祈年殿為例,在其建筑形態中可發現單軸、直軸、實軸與對稱軸并置,共同營造出一種容易被視覺捕捉的、靜態的、具有一定序列的和秩序感的中心線。

3.1 實軸與虛軸

《楊廷寶談建筑》有言:“從軸線的方向來說,它是將若干組建筑物,建筑空間串起來……被串聯的可以是‘虛’的,感覺上的,也可以是‘實’的,有形的。”[1]因此根據軸線構成元素的虛實狀態分為實軸與虛軸。

(1)實軸

齊康先生在《城市建筑》中指出該軸線是指那些客觀存在的、有形的軸現象[2],并稱為顯性軸。趙峰等學者將其命名“實軸”并認為是有形實體的連續性展現,即軸向要素連續不間斷的分布[3-4],二者相同。而實軸有兩種情況:其一,某一線性的有形實體即為實軸本體;其二,實軸依托有形實體的均衡布局而被人眼捕獲,這一過程需要視知覺與感覺共同形成,即“看不見”又“感覺到”的軸線,通常經過藝術培訓的人更易捕捉到此無形軸線。后者只需建筑實體對稱布局即可被感知,因此在實際案例中更易被采用和發現。

(2)虛軸

齊康先生提到“虛軸是一種獨特現象”[10]。趙峰學者將這種需通過視覺與心理作用而實現軸線的連續性的軸線定義為虛軸[3]。而虛軸亦有兩種情況:其一,不是直接依附有形實體呈現,而是通過人體視覺以及完型心理學的共同作用下最終反映在人腦中的線性;其二,以心理感應為主要呈現方式的觀念上的軸線,“并非客觀存在的,而是潛藏在人們意念與心理中的軸”[10]。后者亦稱之為“隱性軸”,與電影故事的軸線有異曲同工之妙,均為空間序列上的心理過程聯系,常用之以“序幕”、“發展”、“高潮”、“尾聲”等。

3.2 單軸與多軸

在《楊廷寶談建筑》中對于軸線的描述為可以多條軸線并置出現。與之相對,也存在單一軸線的可能,齊康先生在《城市建筑》中對此定義為單軸。

(1)單軸

齊康先生在《城市建筑》中曾對單軸定義為“單軸是原型意義軸的結構,是純粹而明晰的線性基準。”[2]因此單軸即為貫穿建筑或建筑群的一條明確軸線。在這條軸線上并置不同的空間要素,或是均衡布置,或是有差異地布置。在游覽途中出現空間的停頓和變化,猶如電影或音樂跌宕起伏的線索線,在單一的漸進空間中呈現不同的空間感受。

(2)多軸

趙正楠學者提出多軸是基于多條單軸組合的基礎上形成多方位的空間結構,對空間縱深感進行優化[10]。《楊廷寶談建筑》中也提出軸線可以是“多向”的、“傾斜”的、“垂直”的,與單軸的明確表達相反,在多軸中,軸線通常會交叉、并置,出現軸線交叉點,形成復雜的軸線體系[1]。在軸線體系之下,通常有主軸、次軸之分。軸線疊加之下會產生一條總軸,是多軸體系的突出體現。與單軸相比更加復雜的是其軸線交點的處理,需更加注重軸線的空間體驗感受而非幾何關系。并且依照軸線的復雜程度和空間體驗感受可基本分為放射軸、平行軸、交叉軸,其中交叉軸包含十字軸與主次軸。同時各類基本軸線可組合成為多軸并置,例如交叉軸與平行軸可形成網格軸。

表3 英文專業書籍中“axis”的定義列表

3.3 直軸與曲軸

《楊廷寶談建筑》中記載著:“研究軸線的處理手法是有一定意義的。通常表現為“直”的軸線,也有因地形、現有建筑的關系不斷改建而曲折引伸,表現為彎曲的軸線”[1]。王紹森也將其分為“直線系統”與“曲線系統”[8]。因此根據軸線的構成要素可以分為直軸與曲軸。

(1)直軸

趙峰學者指出直軸是受到控制的軸線要素排列的線性基準,從而使得軸線的整體外觀形態呈直線狀[3]。直軸的特點是各要素都秩序嚴謹、統一鮮明,但形式較呆板、缺乏張力與動感。這在中國古建筑中體現得淋漓盡致,從皇家建筑紫禁城到祭祀建筑佛光寺再到傳統四合院民居都可見直軸的嚴謹秩序。以祭祀建筑為例,為了強化筆直向前的空間流動性,造成心理上執著與虔誠向上(善)感,通常是以直軸的形式處理兩側的空間,讓它們處于一種穩定的狀態,從而減少因兩側有差異而造成視線漂移的可能,突出了大殿的中心地位[16]。

(2)曲軸

趙峰學者曾指出由于各要素均衡但不對稱布置下形成彎折的曲線,即曲軸[3]。曲軸是—種較為自由或自發的組合方式,沿著軸線均衡布置各空間要素,但由于其形制為曲線軸線,因此軸線兩旁的要素無法對稱,只可均衡布置。所以與直軸相比,較少嚴謹秩序,反而出現局部或多處的不穩定布局,形成空間上的動態感。但由于曲軸具有動態的特殊性,在某些情況下需要與流線、路徑區別開。

3.4 對稱軸與非對稱軸

沈福煦先生在《建筑設計手法》中解釋道:“建筑的軸線分對稱和非對稱兩大類。”[7]

(1)對稱軸

對稱軸是指建筑以中軸線為基準,兩端建筑形制相同。對稱軸線的基本特征是莊重、雄偉、空間方向性明確、有規則的。《城市建筑》有言:傳統的軸向空間大都具有宗教儀式般肅穆、森嚴的氣氛,形式幾乎完全對稱,目標單一、明確[2]。而對稱軸線的處理方法相對來說比較簡單:空間的左右物體對稱,從而在視覺上產生軸向。沈福煦先生提出對稱軸的特點為限定物的對稱性越強,軸向強度越強;限定物的自對稱性越強,軸向強度越弱[6]。

(2)非對稱軸

非對稱軸通常由均衡的建筑形象形成易被捕捉的視覺中心線。該軸線為均衡軸中除對稱軸外的普遍現象,通常可以根據建筑立面幾何形態對稱關系以及其材質紋理的對稱關系來搭配組合布置。且非對稱的建筑軸線多數位于建筑的重要部位,例如建筑入口,使得視覺重心達到均衡。

除此以上分類之外,還有動軸與靜軸、導向軸與幾何軸等多角度的軸線分類。通常是指同一種軸線呈現方式,一物而異名。因此,本文從軸線的內在屬性和呈現方式作為劃分依據,有助于更深層次理解軸線的作用。

4 建筑軸線的作用

4.1 空間序列的引導

軸線本身是具有導向性的,因此軸線的運用可以引導人流、形成空間秩序感。柯布西埃(Le Corbusier)在描述軸線(axis)時闡釋了軸線兩個方面的性質:一是建筑群通過對位關系所形成的主觀感覺上的線,帶來空間上的秩序感;二是軸線有方向的性質,與路徑相似[3]。而這在直軸、曲軸中有截然不同的突出表現。

以福建永泰椿園莊正立面的場景為例,通過開放的禾坪,視線所得是椿園莊立面正中心的大門,門框石柱等紋樣對稱布局,透過大門可見天井與正廳(圖2)。這一場景體現傳統民居中軸線上的空間開合與秩序感。這一秩序感是直軸的典型體現,它的目標單一且明確,突出“居中為正”的思想。曲軸則不同,在其引導下,依照觀察點的移動,不斷展現出新的畫面(圖3)。根據軸線的空間順序與時間順序,帶給參觀者不一樣的感受,這也是園林景觀中“步移景異”巧妙手法的體現。

圖2 水泰椿園莊

圖3 園林涼亭視線轉折

4.2 均衡美感的展現

在建筑場景中,軸線所體現的多為均衡的美感。以建筑立面布置為例,其可分為對稱與非對稱布置,兩者在軸線兩端呈現均衡態勢,從而將視覺重心放置在軸線終點處,而此處通常為建筑入口。

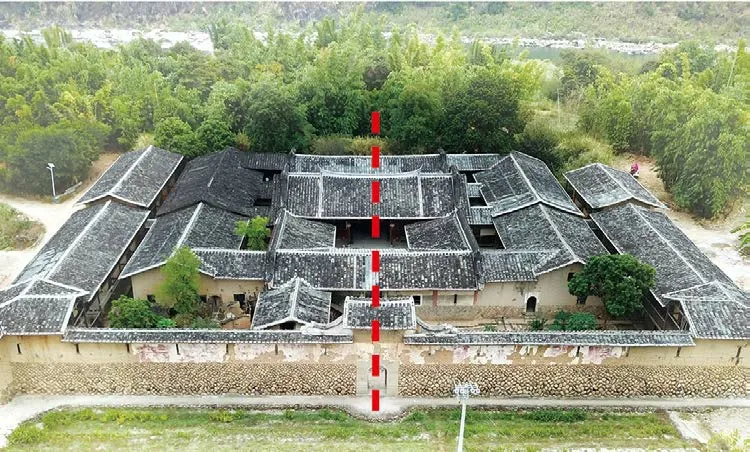

以福建永泰坂中寨為例,立面兩端呈對稱布局,其主入口坐落于軸線的終點處,形成入口節點強調(圖4);而當軸線兩端呈亞對稱布局時,建筑軸線通常與立面的重心線重合,即與結合各次軸后的主軸軸線重合,福建博物館為此類型,建筑入口也為此軸線終點。兩者均體現立面上的均衡美感,出現不同的精神感受體驗(圖5)。

圖4 永泰坂中寨之一

圖5 福建博物館

4.3 文化內涵的表達

中國是一個由倫理等級組織起來的社會,自然在建筑上也表現出倫理秩序。自商朝時期院落建筑的均衡布置到西周時期的嚴格中軸線對稱布置[9],再到禮制制度下的合院建筑,這種秩序的表達隨著文化的發展而逐步突出體現。

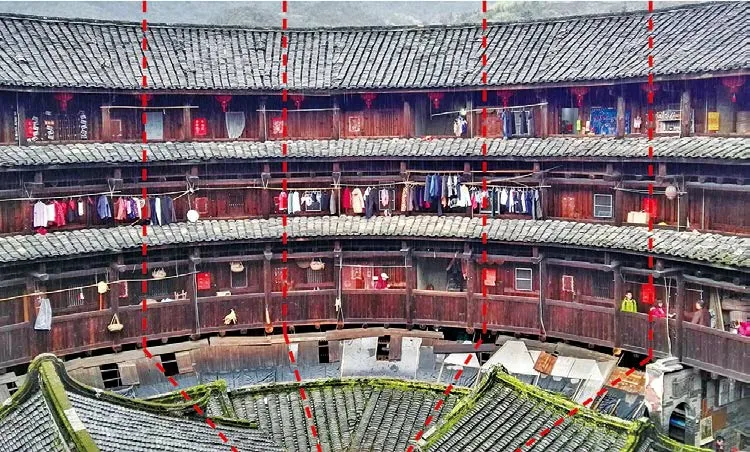

以福州莊寨為例,《中庸》有言“中也者,天下之大本也”,要求思想文化上的中正,因此莊寨采用嚴謹的對稱形式,如福建永泰坂中寨,在建筑的中軸線上強調了秩序與等級,尤其在有儀式功能的正廳通常采用單一的直軸,弱化兩旁的護厝(或書房),以突出體現對先祖的崇敬和信仰(圖6)。而土樓則不同,雖同為傳統防御性聚居建筑,但更多地體現了其聚居性和凝聚力,這是由于除了對宗祠等主要軸線的布置外,整體通常采用圓形,蘊含無限的軸線,極大地展現了活動空間的聚集性,表達了其合營、互助、團結等文化思想(圖7)。

圖6 永泰坂中寨之二

圖7 福建土樓

4.4 精神感受的體驗

諾伯格·舒爾茨(Noberg Schulz)曾說過觀察者在建筑中獲得的感受是受到四維空間的影響,依照設定的建筑軸線移動,隨著空間和時間的轉移產生流動的場景,從而獲得不同的精神感受[11]。因此不同的建筑軸線讓觀察者擁有不同的精神感受。

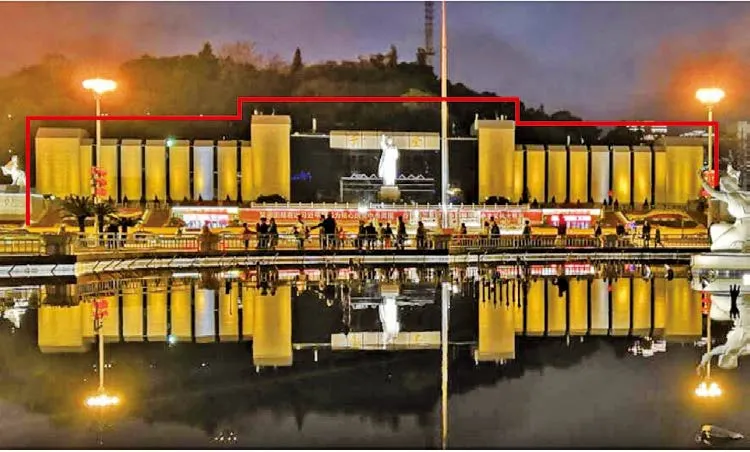

以福州海峽文化藝術中心為例,在這類年輕、時尚的公建場所常常使用曲軸、非對稱軸,輔之以輕型材料或多樣色彩圖案,讓使用者直觀感受到建筑的活力與激情(圖8)。而與其相反,以福州于山堂為例,這類具有象征意義的紀念性建筑通常采用直軸、對稱軸的布置,建筑整體端重,帶來肅穆之感,令人沉靜。這種截然不同的建筑對話效果就是不同軸線對人體精神感受的影響體現(圖9)。

圖8 福州海峽文化藝術中心

圖9 福州于山堂

結語

建筑軸線是建筑形體的客觀存在,是最實用也是最容易被接受的建筑語言之一,合理應用不同的建筑軸線可以使建筑具有截然不同的建筑性格和場所體驗。“軸線”是眾多建筑設計手法中的一種,優秀設計案例中的“軸線”設計一定是嚴謹且合理的。除此之外還要善于運用虛實處理、路徑設計、幾何分析并把握場景的層次、空間的組織以及建筑的尺度,以此使設計臻于完美。

資料來源:

文中圖表均由作者繪制、拍攝。