LID理念在大學校園景觀優化中的應用研究

——以沈陽建筑大學景觀設計為例

賈培文 付士磊 宮 琪 何 歡

1 LID理念下的寒地校園景觀設計

低影響開發(LID)技術是建設海綿城市的核心技術之一,通過源頭分散的小型控制設施,維持和保護場地自然水文功能、有效緩解城市不透水面積增加造成的洪峰流量增加、徑流系數增大、面源污染負荷加重的城市問題[1]。寒地城市獨有的嚴寒氣候特征,對海綿城市基礎設施造成損傷,同時寒冷的氣候造成綠色植被景觀單調,降水形式多變,還影響城市下墊面空間結構,造成城市雨水利用設施無法持續運行[2]。

高校是城市的一個重要組成部分,作為一個特殊的社會子系統,具有人口密度高,功能分區全,與城市系統具有高度相似性,因此在校園內開展海綿校園相關研究,運用先進的理念和規范的管理會在雨水綜合利用方面起到帶頭示范作用[3]。

國外對校園雨水利用景觀設計的研究較早。美國亞利桑那立大學生物設計研究所在沙漠中構建新的機構,通過蓄水池與透水下墊面的設計,收集雨水與雪水灌溉當地植被,形成自然—人工耦合的水循環系統,形成具有當地特色的校園景觀[4]。隨著國內學者對低影響開發研究的深入,校園內的雨水利用景觀設計也有了較大的進步。湖南農業大學采用隱形蓄水排水設施,將校園景觀和雨水利用設施完美融合在一起,形成特色校園景觀[5];北京工業大學更多采用透水鋪裝收集雨水進行校園水景設計和植被灌溉[6];深圳大學則通過生態屋頂建設和教學樓周邊的綠化工程構建校園雨水利用景觀設計,2014年深圳遭受50年一遇的強降雨時,深圳大學校園沒有受到內澇災害,具有較好的實踐指導價值[7]。

北方嚴寒地區屬于季風氣候,造成降雨集中在夏季和秋季,大規模降雨量的集中使北方城市在夏季城市水災害發生幾率較大,由于“灰色下墊面”較多,而且大多以雨水直排的排放方式,導致大部分的雨水流入雨水管道,排入河道,沒有補給地下水,造成城市內澇和干旱雙重問題[8]。本文以沈陽建筑大學為研究對象,通過對其雨水利用的景觀優化,實現校園較好的“人工—自然”水循環,以期對寒地同類型院校低影響開發建設的實踐有所助益。

2 沈陽建筑大學雨水利用景觀設計

2.1 雨水景觀利用潛力

沈陽建筑大學位于沈陽市渾南新區,地勢平坦,東北部地勢偏高。沈陽地處中緯度,為溫帶半濕潤大陸性氣候,降雨有明顯的季節性,6—9月降雨強度較大,大雨分布較為集中,暴雨、大暴雨歷年出現在7—8月,占全年降雨量的47%,年均降雨量多年為600~800mm,適宜采用雨水收集利用系統。冬季寒冷天氣持續時間較長,一般為6個月,降雪較少,平均最大積雪為28cm[9]。

沈陽建筑大學渾南校區于2001年建設,一直采用快排式的排水方式,未采用雨水收集利用措施,造成水資源未能循環利用,而且排水管道系統運行超過10年,已經出現老化,應對暴雨等極端天氣壓力較大;研究區排水管網設計重現期為1年,設計標準已經不能滿足現狀排水要求,且管網布置不均,雨水口多集中于建筑物和校園交通干道,而體育場、停車場等下墊面主要為硬質鋪裝的區域,雨水口較少,積水情況較嚴重。

2.2 研究區概況

研究區占地面積約為83.8hm2,其中建筑面積為11.3hm2,路面面積為25.8hm2,綠化面積為37.3hm2,水景面積為3.5hm2,運動場面積為5.9hm2,根據各功能區所承擔的功能、徑流特征和排水管網設置將校園分為5個區域,分別為學生生活區、運動休閑區、科研教學區、校前廣場開放區及中央水系區域(圖1)。校園綠化率較高,綠地面積占研究區總面積的45%,主要為校園防護綠地,位于校園四周,景觀綠地較少,主要配置為喬、灌、草、喬木主要為香花槐、垂柳、蒙古櫟、加楊;灌木主要為忍冬、丁香、榆葉梅;地被植物以早熟禾、高羊茅為主要草種。研究區的設計特點是都市農業與生態校園的結合,中央水系、稻田景觀、八王寺濕地及西北側的水池為校園主要水體景觀,占總面積的4.2%。

圖1 校園總平面圖

2.3 雨水利用景觀規劃

根據沈陽建筑大學校園排水管道老化、雨水口設置不均、灰色基礎設施面積占比較大等問題,并綜合考慮校園景觀現狀、景觀設計費用等方面,提出“以滲為主、以蓄為輔、徑流控制、污染防治”的雨水利用景觀規劃策略,達到對水質和水量的雙重控制。

(1)滲透減排景觀規劃

校園土質主要為粉質粘土,其土壤滲透性較差,另外校園內有大面積廣場及瀝青路面的滲透性能均較差,且雨水口分布不均,在降雨重現期內造成積水嚴重。現根據校園景觀現狀、綠地分布及土地利用類型構建雨水自然下滲和鋪裝下滲雙重下滲機制,以期在降雨期間雨水能夠全部通過滲透裝置,能夠有效減輕排水管道壓力[10]。自然下滲設施主要包括校園內的綠地系統,包括景觀綠地、防護綠地、廣場綠地、中央水系的濱水綠地等,適當通過設置下凹式綠地、雨水花園、屋頂綠化和生物滯留帶設施等,增加綠地面積,提高校園自然下滲和凈水能力,相比排水管道直排方式能夠有效地補充地下水資源;鋪裝下滲設施主要設置在廣場、停車場、運動場等灰色下墊面為主的場地,在停車場內設置透水鋪裝,周邊設計下凹式綠地,廣場上部分設置透水鋪裝,樹池設置成為生態樹池,將收集到的雨水通過管、溝、渠等設施轉移至儲存、滲流或利用部分的工程[11](圖2)。

圖2 滲透減排景觀規劃

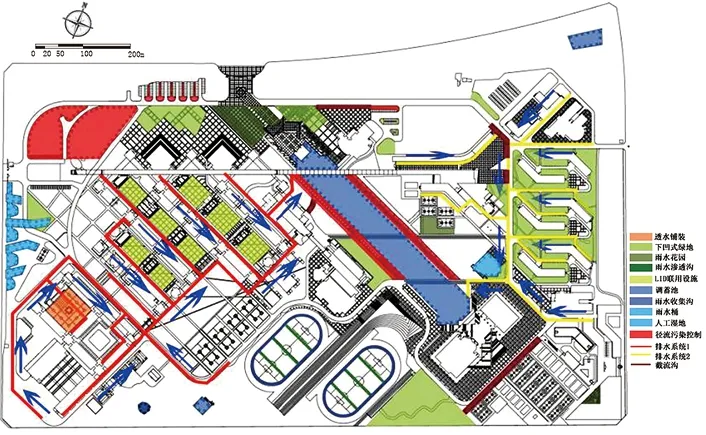

(2)集蓄利用景觀規劃

雨水的集蓄主要通過校園的水系、濕地等作為雨水的儲水設施[12]。地面的雨水通過校園內原有排水管道、溝渠等,使雨水凈化后引入學校主要景觀水系和濕地,作為主要儲水設施;道路上的降雨通過道路雨水管道凈化后引入水系和濕地;校園內采用外排水的建筑,通過設置雨水桶、雨水儲水池將雨水儲存起來,以待利用。以三個部分構建校園集蓄利用設施,能夠有效減少雨水排放量,提高水資源利用率,以期達到較好的“人工—自然”水循環系統(圖3)。

圖3 集蓄利用景觀規劃圖

(3)峰值調控景觀規劃

徑流量的峰值調控是降低排水管道壓力的有效措施之一。通過利用雨水調蓄設施和雨水集蓄系統,降低進入排水管道的雨水量和控制雨水進水排水管道的時間,從而達到對雨水的“錯峰和延峰”,降低排水管道壓力。通過測量景觀水體、濕地等調峰設施的容量及位置,以期在不增加排水管網壓力的情況下達到校園防洪排澇的要求,同時在雨季,通過調峰設施蓄積水量能夠保證這些天然或人工水體的生態補水問題,也避免了除夏季外的其他幾個季節因缺水而影響到調峰設施景觀效果的問題[13]。

(4)污染控制景觀規劃

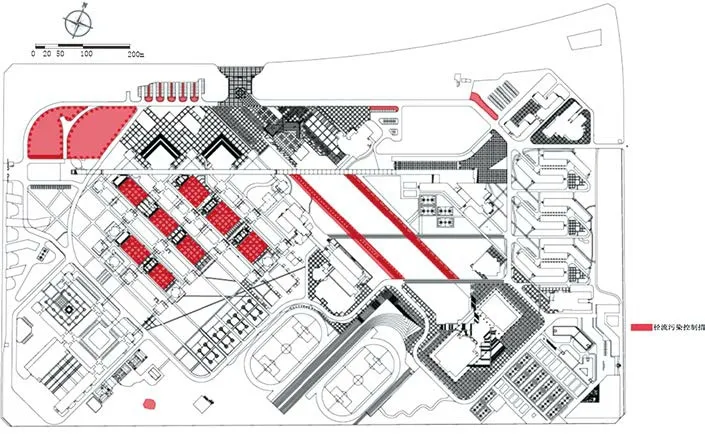

根據徑流水質研究分析,徑流污染較為嚴重的是路面和停車場地表雨水徑流,考慮徑流污染現狀、經濟條件以及控污染效果,分別建立路面污染控制設施和LID污染控制設施,主要通過植被緩沖帶和生物滯留設施來控制徑流污染。路面污染控制設施是將原有道路、停車場周邊綠化帶改造成生物滯留設施,凈化排向綠地的地表雨水。LID污染控制設施指利用水系周邊的植被緩沖帶作為徑流水質凈化設施對從雨水收集系統收集到的屋面徑流進行凈化處理,校園內原有人工濕地也是較好的徑流污染控制措施[14](圖4)。

圖4 污染控制景觀規劃

綜合以上設計方案,形成完整校園低影響開發雨水利用景觀技術方案(圖5)。

圖5 雨水利用總體景觀規劃平面圖

3 校園低影響開發雨水利用景觀模擬分析

本研究利用SWMM軟件構建雨水徑流模型,對校園徑流量、積水厚度和雨水口排放量進行模擬,并對方案進行定量驗算。

3.1 SWMM模型建立

(1)子匯水區域劃分

子匯水區域劃分是進行SWMM模型建立的基礎本文根據校園用地現狀、地形和雨水管網的分布將研究區分為35個子匯水區(圖6),各匯水區占地面積為0.22~8.35hm2,不透水面積變化范圍為0~90.90%。模型中設定校園內降雨強度相同,各匯水區選一個進水口,且只計算道路倆側的干路雨水管網徑流量,支路排水管不在計算范圍內[15]。

圖6 子匯水分區

(2)參數確定

根據研究區現狀,需確定的參數有子匯水區域面積、特征寬度、平均坡度、不透水面積率等模型參數。其中匯水區域面積、不透水面積率及坡度通過實際測量或查閱相關資料獲得。但由于特征寬度無法實際測量,因此需要根據地形資料進行估測,在本論文中選擇匯水區域特征寬度:

Width=Area/Flow Lenght

即特征寬度=匯水區域面積/地表漫流長度。模型中其他主要參數根據 SWMM模型用戶手冊及相關文獻中的典型值確定[16]。

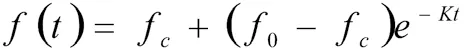

模型在進行產匯流模擬分析時,選取Horton入滲模型模擬各子匯水面的降雨入滲過程:

式中:fc為穩定入滲率;f0為初始滲透率;K為衰減常數[17]。

3.2 模擬分析

(1)徑流量

根據校園雨水利用景觀規劃方案中選用的雨水收集調蓄措施,確定LID控制模擬參數,運用設計重現期為1a,3a,5a,10a的降雨數據,表1為雨水收集調蓄方案在不同設計降雨重現期下的降雨徑流效應。從表中可以看出,校園徑流總量隨設計重現期的增大而增大,設計方案可以有效減少校園徑流總量且徑流削減量隨著設計重現期的增大而增大,可知設計方案可以有效減少地表徑流量,并能降低校園內綜合徑流系數[18]。

表1 不同重現期徑流量模擬

(2)積水厚度

本研究根據模擬結果中各子匯水區徑流系數和峰值徑流量,對校園內積水厚度加以分析。本文根據超過雨水管排放能力、重力溝調洪能力來計算校園積水厚度。公式為:

W0=W?V'

式中:W0為地面積水量(m3);W為超過雨水管排水能力的積水量(m3);V'為重力流溝道的調洪容量(m3)。

經計算,得出校園內積水厚度情況。根據模擬結果,在雨水利用景觀設計前,當降雨重現期增加時,積水厚度不斷增加,而且不同的下墊面由于透水性不同,造成各個區域積水存在差別。以10年一遇120min降雨為例,各匯水區積水厚度變化范圍是23~100mm,積水較為嚴重的區域分別是校前廣場和學生生活區中的鐵石廣場。模擬結果顯示,雨水利用景觀設計有效改善了校園積水情況,當降雨重現期為1年時,校園內80%以上區域積水厚度保持在20mm以內。積水狀況改善效果最為明顯的東側的學生生活區,當降雨重現期為10年時,積水厚度從88mm降低為67mm[19]。

(3)雨水排放口流量

根據模擬結果,雨水利用景觀設計可以降低排水口峰值流量,采用雨水收集調蓄方案后,各重現期下排放口進流量均有一定程度的降低。降雨重現期為1年時,排放口峰值流量從0.97m3/s降至0.8m3/s;降雨重現期為3年時,排放口峰值流量從1.20m3/s降至1.05m3/s;降雨重現期為5年時,排放口峰值流量從1.61m3/s降至1.42m3/s;降雨重現期為10年時,排放口峰值流量從1.95m3/s降至1.7m3/s[20](圖7)。

圖7 雨水口排放量

3.3 雨水利用景觀方案設計定量驗算

(1)下凹式綠地

下凹式綠地規模根據水量平衡分析法進行計算,計算公式為:

Q0+U0=S+Z+D+U1+Q2

式中:Q0是進入下凹式綠地的雨水徑流量;U0是開始時下凹式綠地的蓄水量;S是下凹式綠地的雨水下滲量;Z是下凹式綠地的雨水蒸發量(不包括植物的蒸騰量);D是下凹式綠地的植物蒸騰水量;U1是結束時下凹式綠地的最大蓄水量;Q2是下凹式綠地的雨水溢流外排量,單位為m3。

通常假設開始時下凹式綠地內無蓄水量、計算時段內無溢流外排量,忽略下凹式綠地內植物和土壤的蒸騰量。故下凹式綠地水量平衡分析計算公式簡化為:

Q0=S+U1

下凹式綠地雨水滲透量:

S=60K·J·F2·T

式中:K為土壤穩定入滲速率(m/s);J為水力坡度,一般取J=1;T為計算時段(min)。

下凹式綠地雨水存蓄量:

U1=F2·△h

式中:Δh為下凹深度(m)。

經計算,校園內下凹式綠地具體計算結果如表2所示。

表2 校園下凹綠地設計規模

(2)雨水花園

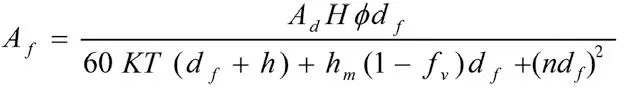

雨水花園滲透及存蓄能力的計算方法是基于水量平衡分析法來確定的雨水花園面積規模的方法,其計算公式如下:

式中:Af為雨水花園的面積(m2);Ad為匯流面積(m2);H為設計降雨量(≤0.3m);Ф為匯流面的徑流系數;K為土壤的滲透系數(粉質黏土為1.16×10-6~2.89×10-6m/s)(表3);df為雨水花園深度(m);T為降雨歷時(min);h為蓄水層平均水深,取最大水深的1/2(m);n為植被土層和人工填料層的平均孔隙率(取0.3);fv為植物面積占蓄水層面積的百分數。

雨水花園主要分布在校前開放區和學生生活區,主要消納校前廣場、生活區運動場及網羽中心屋面徑流量,占地面積分別為60m2、20m2和592m2,針對沈陽市冬季溫度較低、夏季雨量較大且集中的特點,主要選擇一些本土耐寒、耐高溫、耐旱、耐水淹的本土植物,像鳳尾蘭、玉蘭、垂柳等種植在雨水花園中。

(3)調蓄池

雨水調蓄池和雨水桶規模設計方法采用容積法。容積法的計算原理是將收集到雨水的體積作為自身容積計算,計算公式為:

式中:V 為設計雨水收集設施容積(m3);H為設計降雨厚度(mm);ψ為綜合徑流系數,根據各類下墊面徑流系數加權進行計算;F為匯水區域面積(hm2)。

調蓄池收集校園內建筑屋面徑流量,以重現期為5年的降雨為例,調蓄池容積應為9863.8m3。對校園中央水系容積進行測算,其容積約為35565.8m3,故可以實現校園內屋面雨水收集目的。

(4)徑流控制效果核算

根據校園雨水收集調蓄系統方案對其徑流控制效果對雨水收集、雨水滲透和雨水棄流量等方面分別進行計算分析(表3)。根據計算可知校園雨水利用景觀設計后,當降雨重現期為一年時,雨水收集率從9.8%提升至35.96%,徑流滲透率從26.25%提升至49.77%,棄流率從63.95%降低到14.27%。各重現期下降雨棄流率分別為14.27%,14.87%,14.98%,15.04%,基本可以實現徑流控制率85%的控制目標。

表3 校園雨水利用景觀規劃效果

結語

雨水綜合利用景觀優化與低影響開發技術相結合是一個重要的課題,在校園開展低影響開發雨水綜合利用景觀設計項目是極為重要的,涉及到校園的總規劃、雨水利用規劃、雨水徑流的污染控制、用各種滲透設施將雨水進行地下回灌、環境景觀設計、市政工程等多方面。本論文以沈陽建筑大學校園為研究對象,為其雨水資源有效利用提出切實可行的方案,有效降低校園雨水徑流量、緩解校園面源污染,基本可以實現徑流控制率85%的控制目標,對未來城市的海綿城市規劃起到了指導和借鑒作用。

資料來源:

文中圖片均由作者繪制。