廣東省粵北山區鄉村聚落空間形態研究

——以英德市魚咀村為例

李 娜 藍素素 劉曉明

廣東省鄉村聚落根據地貌特征可以劃分為平原、丘陵和山區聚落三類;平原、丘陵和山區三種聚落之間貧富差距顯著。粵北山區由于地形、區位和交通等方面的限制,地區發展較為落后[1]。根據數據統計顯示,粵北山區的貧困縣數量占全省88%左右,在生產生活條件和經濟發展水平上與珠三角地區相距甚遠[2]。經濟社會存在的矛盾和問題,也會一定程度地反映在山區聚落的空間形態上[3]。粵北山區作為廣東省經濟發展較為落后和欠發達的地區,在鄉村振興背景下關注該地區鄉村空間的發展[4],對同種類型的其他鄉村聚落而言具有一定的指導意義。

清遠英德市魚咀村作為粵北山區的歷史古村落[5],1982年和2013年歷經兩次洪水淹沒,由于處在滯洪區上,靠農作物維持生計的村民苦于水患,村內青壯年外出謀求生計留下老幼,該村成為典型的空心村并陷入失志型貧困的困境,2015年廣東省將魚咀村評定為省級貧困村。2016年迎來轉機,魚咀村在廣物控股集團和碧桂園集團的幫扶之下構建了五位一體的精準扶貧模式[6],鄉村建設和發展使得歷史古城重現生機,其深厚的歷史人文基底和日漸成熟的鄉村振興事業,為研究該村落的空間形態演變提供契機。

本文以粵北地區魚咀村為例,通過文獻研究、實地測繪和調研訪談等方法,探討該村落的空間形態特征,幫助我們建立全方位的觀察視角,為其他古村落研究提供一定的啟示,共同促進美麗鄉村建設。

1 村落概況

魚咀村作為擁有800多年漢縣建置歷史的古村落,東靠旗龍山,西臨連江水,依山傍水如紅鯉躍江張口獵物,故而得名。公元前196年(西漢高祖十一年),始設含洭縣,縣治址就在魚咀圩(現魚咀村),隨時變遷,履歷“含洭、浛洭、浛光、浛洸”幾個叫法[8],于是便有“先有魚咀,后有浛洸”的說法。魚咀村隸屬英德市浛洸鎮,該鎮共有1520年的縣級建制歷史,作為建設部劃定的歷史文化遺產保護的試點城鎮,既是英西地區的經濟文化中心,也是英德進出陽山、連州,以及英西七個鎮到英德市區的必經之地。浛洸鎮位于英德西部,連江下游[7],距市區35km,魚咀村位于浛洸鎮東南,距鎮政府約8km,西鄰連江(小北江),東鄰348省道,水、陸交通十分便利(圖1)。

圖1 魚咀村區位圖

2 空間形態

2.1 選址山水:地域性和適應性

魚咀村位于丘陵山腹中的平坦地帶,周邊是中低山環繞的盆地構造,村址地勢西高東低,傾斜向下。村落依連江東側而建,連江自北向南流經全村,連江又名小北江,古稱洭水,是北江干流的最大支流,發源于連州,經浛洸,南流珠江[9]。魚咀村四周山體環繞,背靠旗龍山,與連江呈現懷抱之勢,符合風水中“負陰抱陽、背山面水、藏風聚氣”的基本格局。東部山脈為村落提供屏障和森林資源,中部平原提供耕地,西部河道提供水源,村落交通便利,排水良好。魚咀村現狀由西向東分別是河流(連江)、村落、道路、農田、山體(旗龍山),是一處風景優美的山水格局,選址上兼備近水、近田、近山和近交通的特點(圖2)。

圖2 魚咀村選址山水

(1)近水

為了貿易需求,古代往來貿易多走水路,魚咀村作為西京古道重要的水陸連接點和古浛洭重要商埠之一,緊靠連江,成為了貿易港口和往來船只的停靠驛站,二是生活需求,但連江在此處交回、水流瀠洄不清澈,無法正常飲用,于是村內設古井便于村民使用。

(2)近田

浛洸鎮自古是粵北商業重鎮,在農業上初步形成了種茶、蠶桑、糖蔗、蔬菜、水產養殖和畜禽(茶雞、小香豬等)養殖等生產基底[11],由于該地區土壤為酸性土壤適宜種茶,所以植茶面積廣。村外東南部為廣闊農田景觀,農田中有水池、河塘分布,對于自給自足的小農經濟而言,緊靠農田出行方便,便于灌溉和農耕。

(3)近山

一方面村落選址尊崇風水中背山面水的原則,周邊低山環繞,大片生產性樹木和竹林主要分布在村東和村北的山地中,這里也是風景宜人的觀景點;另一方面,雖然魚咀村位于丘陵山腹中的平坦地帶,但是該村處在連江下游平原,以變質砂巖和砂礫巖為主,地質構造屬于北江干擾帶,河流水源廣,河床狹窄,為易澇的河谷地帶[10]。由于該村處在滯洪區具有洪澇隱患,于是村內建筑在設址之上需講究防洪排澇,村落整體依坡而建,西高東低、前低后高,充分利用現有地形特征。

(4)近交通

該村沿河而建,在歷史上成為水路交通的要塞,但隨著社會經濟的發展,由于近代工商業和農村副業的轉移,需要加強對外聯系,陸路交通更為便捷,新建民居以靠近公路為主,村落中心由西(河流)向東(道路)轉移。

選址山水上,符合粵北地區適應自然地理環境依坡而建的地域性特征,充分利用現有資源條件并順應社會發展變遷,具有適應性的特征。

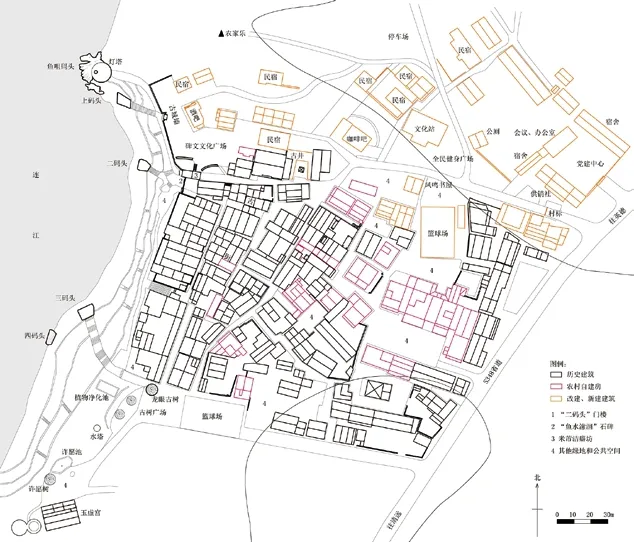

2.2 整體布局:復雜性和靈活性

魚咀村建筑布局前疏后密、前橫后縱。村后建筑緊湊有序,沿河流縱向排布,當遠離河流,建筑逐漸稀疏,并垂直于河流橫向排布,構成楔形平面(圖3)。村落靠水環山,地理條件得天獨厚,古代貿易多走水路,魚咀因水而興,成為貿易港口及往來船只停靠的驛站,吸引五湖四海的商人定居于此,于是建筑由河邊開始發展起來。但魚咀也因水而衰,隨著陸路交通的蓬勃發展,水路貿易受到沖擊,水運式交通開始沒落,延伸出陸運式交通,村落布局有自河道向道路轉移、延伸和發散的趨勢。

圖3 魚咀村總平面圖

整體布局上,順應河流等基本自然條件,但不同于傳統客家民系的明顯向心性,隨著社會歷史發展和經濟條件的變化,融合發展而演變出重心轉移的特征,形式前疏后密,更具復雜性和靈活性。

(1)綠地和公共空間

公共空間或與自然要素結合,如沿河分布的碼頭集散空間,或與人文要素相承接形成文化公共空間,如古城墻、古碑、水塔、古井、古樹等標志物[12]。

·古碼頭

古碼頭是因貿易而產生的重要公共空間,沿小北江呈點狀分布,分別為魚嘴碼頭、上碼頭、二碼頭,皆由大條麻石砌就。上碼頭位于古城墻下方,其北的魚嘴碼頭上有一塊形如魚嘴的石頭,旁有石頭如牛狀,靠在一塊石頭上似搔癢,栩栩如生,為“魚咀村”名字的來由。二碼頭位于門樓下方,由于河流源頭在連州,魚咀村處在河流中游,因此該村也叫“二碼頭”,意為中間。二碼頭后方古墻上鑲嵌著一塊刻著“魚水瀠洄”四字的石碑,石碑旁注明書寫于“清道光元年”字樣。“魚水瀠洄”一方面是描摹自然現象,河水匯聚此處所形成的漩渦;另一方面,當地流傳水為“財”,水打轉是“聚財”現象,“聚財”即“聚柴”,大雨過后事物匯聚此處,搜集后生火,意為“興旺”。

·文化公共空間

①古城墻。碼頭曾經往來商賈船只眾多卻飽受洪泛影響,較高的城墻有防御外來侵犯和防洪防災的作用,魚咀古城墻設于近水高出,主要采用紅糖、石灰、石頭等攪拌夯筑,歷經多次洪水浸泡均未受影響。

②古碑。古碑位于后建的碑文文化廣場,位于米芾潔癖坊和古城墻之間,是為紀念書畫家米芾(1051年—1107年)而興建,碑文上所刻為其作品。

③水塔。村落雖依坡而建,但高差不顯著,古時輸水則采用打井或建水塔這種最原始的方法,水塔逐漸成為歷代魚咀村民出湖打漁以及商貿船只往來的航標。直至幫扶前,村內一直沒能連通市政用水,村民則籌錢建設高塔和電房,利用抽水泵抽取地下水和水塔高強度的落差將水輸送到各戶家里。

④古井。古井位于古街庭院內,建于宋代,距今已有800年歷史[13]。井壁采用青磚砌筑,井臺和井沿為石灰石結構,井沿是用石灰石整個鑿制而成的圓形,其上有數條深淺不一的汲井繩痕,展現了古井的千年歷史。

⑤古樹。龍眼古樹位于后建的古樹廣場,樹高6m,有800多年歷史,它見證了魚咀村的興衰與重生,被村里人稱之為“母親樹”,其后的兩棵連根樹被村民稱之為龍眼樹的“兒、孫”。

(2)巷道空間

村落主體以主干道和濱水觀景路為主要骨架,巷道以分支形式展開。兩列建筑之間形成巷道,建筑沿巷道兩側排列,根據建筑排布可知,近水巷道沿河流走向按南北向排列;中部巷道向東北傾斜,與外部公路平行;近路巷道開始延展和發散,與夏季主導風向平行,將越過田野和池塘 的涼風送入村內[14](圖4)。

圖4 巷道空間圖

村內有一條完整的主干道貫穿整個區域,分別為村口段(長約135m)、坡地段(長約140m)、古街段(長約160m)和出口段(長約280m),是構成魚咀村布局的道路基礎。其中古街段是重點段,該段主干道為南北走向,其他巷道為輔向東西兩側展開,依次與七條巷道相交形成骨架結構,同時該段道路層次豐富,建筑與巷道高寬比約在1.3~1.8之間,整體短而曲折(圖5)。

圖5 魚咀村古街段巷道

2.3 建筑型式:包容性和實用性

(1)建筑分類

村內建筑根據建設時間分為歷史建筑,農村自建房,以及改建、新建建筑三類(圖3)。歷史建筑位于近水的西南部,處在兩條主干道之間;農村自建房為村民自建平房,布局基本順應巷道結構;改建、新建類建筑位于村北,為企業扶貧商業民宿,形式模仿歷史建筑,外墻為石砌,梁柱采用木頭或磚結構,材料部分運用原先古村舊石頭屋的建材,但在質感和色彩上卻與歷史建筑有著本質的不同。

(2)典型建筑

魚咀村作為客家人的聚居地,當地主要使用客家方言,村內700多戶人家共有38個姓氏,是當地的雜姓第一大村,故村內沒有宗族和傳統的家族祠堂等建筑類型。同時,魚咀圩作為曾經古含洭的13個子商埠之一,商鋪百余家,以打鐵著稱,故名“打鐵村”。歷史見證了時代的變遷,古街、古鋪等歷史建筑被完整地保留下來,現已成為當地村民同吃同住的居住空間。

五湖四海的商人曾聚居此地,魚咀村歷史建筑往往融合廣府、潮汕、客家三大民系鮮明的文化特征[15],基于客家民系的防御性建造手法,或借鑒廣府民系的三開間結構,或采用潮汕民系的“四點金”形式(四合院),其特色主要體現在建筑型式、建造結構、外墻做法和民間工藝上。

①建筑形式對稱。建筑依托巷道,多以二開間或三開間為主,內部組合靈活,具有居住和多重的實用功能,一般情況下,空余房間往往作為蠶房使用,隔層作為儲藏使用(圖6~7)。

圖6 居住建筑總平面圖

圖7 居住建筑一、二層平面圖

②建造結構簡易。整體以木梁承重,以山墻相隔構成室內空間,屋頂為硬山擱檁,搭建方式是在山墻間穿插檁木,附上椽板,最后鋪設瓦面的傳統方式(圖8)。由于魚咀當地盛產石頭,墻體選材上多利用鵝卵石,世代如此,古街中許多以鵝卵石砌成的房屋已有上百年歷史。工藝上則采用毛石墻工藝,即利用磚、石、土堆砌而成,建造時在泥土中加入石灰、糯米、蛋清、紅糖等作黏合劑,以竹片、木條作墻筋,逐層夯實[15]。正是因為這一原因,建筑整體呈現出棕、紅、灰三色糅雜的暖色調。作為受時代和洪水影響較為嚴重的村落,建筑經歷了多期搭建、拆除以及重建的過程,現如今墻體不僅明顯錯位,還呈現出多個年代修建的拼貼感(圖9),這種錯位和拼貼感成為歷史建筑的標志性時代特征。

圖8 歷史建筑軸測圖

圖9 歷史建筑墻體

③外墻封閉具有防御性[16]。廣東地區夏季炎熱潮濕,冬季氣候寒冷,封閉式外墻導致室內昏暗,故常在墻壁或屋頂設小窗,位置高、數量少,臥室、房間或廳堂不開或少開窗,建筑二層同側或設一門,為洪水泛濫時逃生之用。這種做法在一定程度上可以削弱廣東地區的烈日和濕熱侵襲,起到保持或降低室內溫度的作用,但是光線昏暗與空氣不流通問題較為嚴重(圖8)。

④民間工藝體現技術性。作為曾經的商鋪,建筑需注重防盜功能,室外門窗在兼顧防寒、通風功能的基礎上,大多采用魯班工藝。室內墻體則利用簡單的花罩漏窗進行裝飾,體現出當地居民樸素實用的技術手藝和巧妙靈活的生存智慧(圖10)。

圖10 門窗采用民間工藝

建筑型式上,受資源條件限制和人口遷移的影響,融合廣府、潮汕、客家三個民系特征,但以實用功能為主,具有包容性和實用性。

結語

本文以魚咀村歷史古村落為例,認為粵北山區聚落的空間形態是所在區域文化的外在體現,空間形態特征會隨著自然生態環境和社會歷史文化因素在潛移默化中改變,魚咀村的空間形態特征為:①選址山水上,符合粵北地區適應自然地理環境依坡而建的地域性特征,充分利用現有資源條件并順應社會發展變遷,具有適應性的特征;②整體布局上,順應河流等基本自然條件,但不同于傳統客家民系的明顯向心性,而是隨著社會歷史發展和經濟條件的變化,融合發展而演變出重心轉移的特征,形式前疏后密,更具復雜性和靈活性;③建筑型式上,受資源條件限制和人口遷移的影響,融合廣府、潮汕、客家三個民系特征,但以實用和功能為主,具有包容性和實用性。故魚咀村聚落形態特征可以總結為地域性、適應性、生態性、復雜性、靈活性、包容性和實用性。

資料來源:

文中所有圖片均為作者自繪或自攝。