日本地下空間立體化發展模式的設計研究

李 郵 袁 芬 袁 紅

隨著城市人口的增多和各種城市基礎設施的完善,傳統平面發展的城市漸漸無法滿足當前城市的發展空間需求,立體化發展成為城市空間拓展的必然選擇[1]。日本是典型的城市立體化發展程度非常高的國家,國土資源的緊張、城市人口的高密度形成了日本對空間的集約化設計與高效利用,有效開發利用地下空間,實現地上地下空間的立體化發展是日本提高土地利用效率、維持生態平衡、促進可持續發展的重要手段[2]。

1 日本地下空間立體化發展模式特征

在日本的大城市里,幾乎所有的軌道交通站點都不是單純的交通節點,還承擔著疏解城市人流、聯系周邊地下街、促進地上地下一體化發展的功能。車站通過地下街或者多樣的行人連廊,將周邊城市綜合體與車站自身相連,形成功能多樣的“站街一體化”城市節點,有效疏散站點客流,引領和支撐城市可持續發展[3]。

1.1 地鐵站為核心

大量實證研究顯示地鐵站點對周邊住宅房價有顯著正影響[4],近代城市的平面發展擴張往往依據軌道交通的發散修建,人們更愿意選擇地鐵站周邊居住、辦公,主要因素為交通便捷。

日本以地鐵站點為核心,依靠地鐵站點發展周邊地下空間,軌道交通串聯城市各個地鐵站點,形成日本地下空間網絡布局的基礎。例如以新宿站為核心建設有4個地下街—新宿西口地下街、東口地下街、南口地下街以及歌舞伎町地下街;東京站周邊建設有八重洲地下街、東京站一番街;福岡天神地下街依靠地鐵天神站建設等等。

1.2 地下街、連廊為紐帶

日本地鐵站點是地下空間網絡布局的基礎,而聯系地鐵站點與周邊城市綜合體的地下街、人行連廊等則豐富了日本地下空間,進一步增加了日本地下空間的連通性與網絡化。地下街與連廊可看做聯系站點(地鐵、JR)之間,站點與周邊城市綜合體之間的紐帶。

(1)地下街聯系站點之間

地下街連接兩個及兩個以上的地鐵站點,承擔分流作用,并聯系周邊交通,形成地下步行者網絡:福岡天神地下街連接天神站兩個地鐵站點,并放射性發展周邊地下步行網絡;大阪梅田交通樞紐地下步行系統連通周邊7個軌道交通站點;長崛水晶地下街與周邊3個車站聯系便捷。

(2)地下街、連廊聯系周邊城市綜合體

地下街連接站點與周邊城市綜合體地下空間,形成城市商業網絡一體化整合與無縫銜接:八重洲地下街與車站建筑、停車場和城市基礎設施整合于一體,地下空間連通東京站和周邊大型公共建筑;福岡天神地下街通過輔助地下通道與周邊交通、商業設施進行連接,和周邊多個私有物業有連接口,形成以地下街為中心的天神商圈[6](表1,圖1)。汐留中心區地下街通過眾多的空中走廊、地下廣場和地下通道三層立體步行空間的設計,連接周邊辦公樓、酒店等大型公共建筑,創造出了極大的公共活動空間和實用功能空間(表1,圖2)。

表1 地下街、連廊為紐帶

1.3 聯系周邊城市綜合體

除了站點與地下街、連廊,日本地下空間立體化發展最重要的是與周邊城市綜合體聯系,擴大地下空間網絡,實現地下到地上的空間連接與相互滲透,使地下空間的發展與整個城市發展建設融為一體,以達到城市環境重整[7]。

澀谷STREAM大廈通過二樓天橋和JR澀谷站南出口直接連接,大廈三樓的東西自由通路以及地下二層到地上二層的電梯及自動扶梯和地下5層的澀谷站直接連接;澀谷之光城市綜合體,地上一層、二層、三層連接周邊道路,地下三層連接地鐵站;大阪梅田交通樞紐,JR大阪站以步行通廊為紐帶,通過豎向交通聯系南北站區,形成貫穿車站南北的連續動線,并通過空中步行系統與周邊商業設施連接。不僅提高建筑物內部和車站及周邊區域的回游性和疏散能力,還形成地上地下一體化立體交通網絡。

1.4 小結

日本地下空間立體化發展以軌道交通為軸線串接各個地鐵站點,構成日本地下空間網絡的基礎,并形成圍繞地鐵站點建設發展的地下街、連廊,逐漸從地下空間的線式利用擴展到網狀和平面式,最終聯系周邊城市綜合體,使地下空間的利用由二維轉向三維,由單純的地下發展轉為地下地上立體綜合發展,與城市空間融合。

2 日本地下空間立體化發展模式的演變

2.1 獨立發展階段(16世紀—1927年)

日本早期的地下空間多呈獨立的點狀、帶狀或者塊狀分布,空間形態較為獨立且層數大多僅一層,屬于淺層的地下空間發展。16世紀的下水道設施,1872年的地下電力·瓦斯,20世紀初的地下電纜,一直到20世紀20年代初,日本對歐洲共同溝進行考察并開始計劃建設,擬將以上電力、電話、供水、煤氣等管線集中鋪設到共同溝內,但由于費用問題被擱置;1927年(昭和5年)東京淺草到上野的地鐵開通,并修建了設有商店的地下通道,此后一直到1953年,日本地鐵站點都處于獨立開發階段,并不與周邊地下街連通,出入口與地面的聯系也是簡單生硬的接駁方式(表2,圖1)。

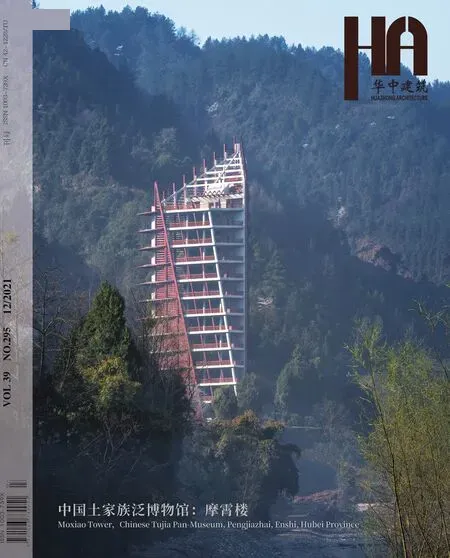

圖1 澀谷站地區屋頂廣場布置圖

2.2 多功能結合階段(1930年—1964年)

共同溝在1927年(昭和2年)前后完成整修,但由于搬遷預算等因素被停滯,直到1963年(昭和38年),日本制定《關于建設共同溝的特別措施法》,規模化與系統化共同溝的建設與發展,并逐漸覆蓋全國多數城市。

早期地下街是從支持地鐵經營的角度發展起來的。在地下通道招攬店鋪,開設地鐵商店,如1930年(昭和5年)日本東京上野車站地鐵商店、1932年(昭和七年)的神田須田町(2011年1月廢棄)與京橋兩處地鐵商店等;二戰后,地下街主要用作街頭小販的空間,目的是為了收容地上的露天攤販,進行站前重整,如1952年(昭和27)的三原橋地下街,之后的淺草地下街等。20世紀60年代日本經濟快速增長,交通擁堵變得頻繁,日本開始設置地下停車場,并配合開設地下商業支撐經營,如八重洲第一停車場(地下2層)、日比谷公園地下停車庫(地下2層)等。這時期的地下街沒有與相鄰地下層、地鐵站點相連接,屬于獨立存在的地下通道,是圍繞車站布局的集地下停車場、地下通道和商業于一體的多功能地下街[10](表2,圖2)。

2.3 地下立體開發建設階段(1965年—2000年)

1965年—1974年,日本經濟飛速成長,日本地下空間結合地鐵與站前廣場的整建計劃,開始立體化建設發展,建設成為規模更大、連通度更強、功能更多樣、開發更立體的“地下城市”空間[11]。這時期的地下空間的立體開發從淺到深依次為商業街—地下停車庫—軌道交通—城市基礎設施,多功能整合于一體,相互連通,例如1966年建成的新宿西口地下街、八重洲地下街、大阪長崛地下街等(表2,圖3)。

日本不是所有的地下街都直接連通地鐵站點設計。1970年—1980年(昭和45—55年),由于地下空間火災頻發,日本陸續出臺各項文件,抑制地下街的新建與擴建,并完善地下街的防災規范,不允許新建地下街與周圍建筑物的地下室相連通。旅客不能從車站地下室直接進入地下街,而是要先上到地面,再從地面臺階(或自動扶梯)下到地下街,例如杜鵑花地下街、京都車站北口阿捷利亞地下街等。直到1988年(平成元年),地下街修建制度才有所放寬,2001年廢除了《地下街基本方針》,并對地下街消防安全制定彈性要求,日本地下街的開發重新煥發活力[7]。

2.4 地上地下立體化建設階段(2000—現在)

限制的放寬使得地下街建設再次迅速發展,日本地下街建設開始了由量到質的轉變。開發數量減少,規模越來越大,設計質量、抗災能力與舒適度都達到極高的水平,同時結合城市更新對老舊地下街進行改造,聯系周邊城市綜合體,形成城市地上地下立體化建設。

大阪梅田鉆石地下街地面上連通周邊商業設施,地下形成人行與停車場機動車網絡,聯系周圍現有建筑地下層,并且與相鄰建筑的防災中心連通,完善了整個地區防災網絡;名古屋榮綜合交通樞紐通過下沉廣場整合地面、地下空間,引入陽光,透過大階梯及升降梯將地面與地下街活動在垂直向形成延續,并與周邊大型公共建筑和地下街連通(表2,圖4)。

表2 地下空間立體化發展模式演變

2.5 小結

日本地下空間的立體化發展從最初的城市基礎設施建設到地下空間的城市化,從獨立散亂的單體建設到城市地下地上立體化整合,經歷了平面到立體、功能單一到多樣化、空間封閉到開放化等發展,最終形成了與城市空間融為一體的地下空間立體化發展建設。

3 日本地下空間立體化發展模式解析

城市發展呈現立體化、空間化、緊湊化趨勢[12]。在當前城市內部更新發展中,地下空間的綜合立體式開發優勢明顯,成為城市中心區集聚發展的重要開發模式,而城市地下空間的立體化發展主要表現為城市功能的立體化。

3.1 停車系統立體化

日本的停車產業非常發達,雖然城市面積狹小、人口密度極高,但是公共停車位供給充分,遍布大街小巷,城市中隨處可見大大小小的停車場,這些停車場有地下的、地面的以及路邊大樓里的,其中立體停車設備以70%的絕對優勢遙遙領先[13]。

地上停車立體化,日本地上立體停車樓設計可追溯到1929年,第一座立體停車樓—“丸之內GARAGE”,現在地上立體停車樓已經發展成為日本城市解決停車問題的關鍵,全自動化停取車,方便快捷,空間利用高效;地下停車立體化,如自行車地下垂直停車塔,只有7m寬11m深,卻能容納204輛自行車,用戶停取車時間間隔僅為13s,有效解決了自行車共享帶來的城市單車成堆問題;地面停車立體化設計,主要有地面雙層停車位與地面多層停車場,用上下分層的小隔板,讓空間利用率提高了一倍甚至幾倍,大部分規劃建設在街邊,因地制宜,規模不大,但卻能有效利用城市零碎空間,解決城市停車位的缺乏問題。

日本的停車庫立體化設計不僅體現在車庫本身立體化的多種多樣,還發展到城市設計層面的地下—地面—地上的三維立體化,真正做到停車系統的立體化發展模式,有效提高了城市寸土寸金的土地利用效率。

3.2 地鐵站點立體化

軌道站及客運中心等交通樞紐是日本地下空間開發的主要對象,十分注重功能的強化,據相關資料表明,日本軌道交通最重要的節點區域同時也是日本土地立體化利用開發程度最大、面積最廣、向下最深、空間設計越發復雜的區域[14]。

站點的立體化處理將地上高架與地面車站、地下地鐵站結合,并以樞紐站點為核心,大力發展大深度地下空間利用。站點地下地上立體化,主要指地下地鐵站與地上高架站,如東京站以地下車站為主,JR高架軌道與月臺區位于地面層正上方的車站大樓間,地下車站總共有5層不同的立體化功能分層;澀谷站以地上高架車站為主,在周邊城市綜合體2層、3層設置站臺,聯系緊密,地下車站有東急澀谷站,位于道玄坂到宮益坂交叉點的正下方。站點地下-地面-地上立體化,同時設計有地下地面地上三種車站,如新宿站以地下車站為主,包含有4個地鐵站,1個地面車站和1個高架車站,通過垂直交通系統上下聯系;橫濱站由地下五層和地上兩層構成,地下車站有東急橫濱站、橫濱市營地下鐵,地面車站有JR東日本橫濱站、京急橫濱站,地上高架車站有相鐵線橫濱站,站臺在JR線旁邊以及地上2層[3]。

3.3 交通系統立體化

交通系統作為軸線,銜接日本城市中不同的立體化設計,并在此基礎之上發展自身的立體化,形成地上—地面—地下多層次的交通系統立體化。

(1)人行系統立體化

多層面的立體交叉式人流組織方式連接周邊原有步行網絡,強化與周邊地區形成的環游性和連續性,增添整體街區的活力。室外人行連廊立體化,如涉谷站立體交通廣場建立了一個地上共四層的空間步行系統,將廣場周邊地鐵車站、城市綜合體、地面、連廊與空中走廊進行連接。城市綜合體人行系統立體化,如涉谷之光的地上一層、二層、三層都與周邊道路有聯系,地下三層與地鐵澀谷站相連,整個立體系統由“城市核”的電梯系統串聯;澀谷SCRAMBLE SQUARE,建筑底部設有車站核,縱向連接地下2層的地鐵線,地面1層的JR線檢票口,地上3層的JR線、東京地鐵銀座線檢票口,將來還將打造一個連接4層的橫跨“谷底”的步行連廊,進一步加強人與城市的聯系。區域人行系統立體化,如汐留地區利用地下一、二層和地面、天橋形成多層次的步行網絡,連接周邊各個街區,同時連接地下三層的地鐵站臺和天橋之上的輕軌站臺,充分利用下沉廣場和空中花園豐富空間效果,改善步行環境(表3)。

表3 人行系統立體化

(2)車行系統立體化

城市交通呈現出高架、地面、地下三維網絡化,將交通樞紐帶來的對城市的分割效應減小到最低程度,促進了城市區域的發展。交通廣場串接地上地下,如新宿西口地下街通過地下以及地面廣場的設計,將交通廣場作為樞紐空間,通過回旋式道路以及扶梯等自動垂直升降設備,形成地下地上的立體交通系統。道路劃分街區,形成骨架,如汐留地區地下有4條地鐵線路與地下2層的車行路線,地下車行系統位于兩條主干道下方,連接周圍各街區停車場;地面層主要是汽車、公共汽車等的交通道路;地上包含了4條高架軌道線路,輕軌站臺位于天橋之上。車行與人行系統相互聯系融合,形成便捷的換乘體系與城市空間的集約化利用,大幅提高城市空間品質和價值。

3.4 公共空間立體化

地下空間逐漸成為城市公共空間的重要組成部分,與站點地區的地面空間格局有機結合,同時打造空中花園、廣場等多層城市空中公共空間基面,塑造地上—地面—地上共同建設的更綜合舒適的城市公共空間結構。

地面地下公共空間立體化,城市肌理透過漸次的下沉廣場、臺階、景觀的處理等設計延續至地下空間,將地面與地下空間自然銜接與環境整合。如福岡天神地下街通過自動扶梯、樓梯等立體交通設施與地面連接,打破地面地下相互隔離的狀況,使地上地下街道和公共空間相互延伸融合,將地下步行空間與城市公共空間有機結合;中央公園地下空間通過下沉廣場與公園和周邊商業設施巧妙連接,讓地面與地下空間能夠成為整體,同時將城市公交站點移入地下一層,將公園和地下街整合發展成城市立體發展軸。

地面地上公共空間立體化,地面公共空間通過建筑連廊、天橋、廣場、屋頂等設計向城市上空延續,通過不同層次、類型的地上公共空間,將城市人流引入空中,減少交通擁堵。如澀谷站立體交通廣場向上延伸4層:2層通往道玄坂大廈的空中廊橋、2層西側的立體空中換乘廣場,3層的交通換乘廣場,4層的立體空中換乘廣場,不僅起到換乘、集散人流作用,還能舉辦各種商業活動、展覽等;澀谷站大廈位于澀谷著名交叉路口,和中央樓以及西樓的大規模商業復合設施構成“澀谷站街區”,中央棟4層和10層設置有屋頂公共空間,可舉辦各種活動,東塔樓屋頂設置有觀景平臺,可以遠眺富士山與新宿高層區域,擴展城市景觀(圖1)。

4 成都“公園城市”立體化設計發展路徑

4.1 立體化人行系統串聯地面地上建筑空間

借鑒日本立體化人行系統設計,對成都商業中心圈進行立體化人行系統設計,分散組織人流,同時還能打造多首層商業模式,增加周邊建筑低層(2~4層)商業價值,豐富街道層次與趣味性,增加吸引力。成都最著名的商業街之一——春熙路,給人的印象一直是熱鬧、繁華,但同時不可避免地伴隨著人流擁擠的問題,周邊高樓林立,人群流線只局限于地面,建筑與建筑之間,建筑低層(2~4層)商業與街道之間缺乏聯系。立體化人行系統設計能串聯地面與低層地上空間,提高周邊建筑低層可達性、增加商業街公共空間,使人流疏散便捷化。

4.2 單車立體停車配置解放城市路面

共享單車如今已成為許多成都市民生活的一部分,帶來便利的同時,也給城市管理增加了負擔——很多城市的人行道成了共享單車的停車場,共享單車堆積如山、亂停亂放。解決共享單車的停車問題成了成都甚至國內各大城市亟需解決的問題,而日本的自行車地下立體停車庫以地下圓筒狀的儲車空間模式,用極小的面積解決大量單車停放問題,不僅能美化城市環境,解放城市路面,對單車企業來說還可以降低單車的損壞率,便捷企業員工對共享單車的管理與檢修,降低人力成本。

4.3 公共空間立體化助力“公園城市”

以公園城市為基礎,結合日本公共空間立體化設計手法,通過城市綜合體、下沉廣場、空間連廊等將周邊地面公共空間與地下地上城市公共空間連接,形成城市公共空間的立體化發展模式,增加城市公共空間綜合舒適度。對于悠閑、熱鬧、放松等代名詞的成都來說,城市公共空間對市民的重要性與使用率遠遠高于國內大多數城市。成都市依據國家戰略定位,考慮生態價值,致力于打造美麗宜居公園城市。重視城市公共空間的發展與利用,多樣化城市公共空間,注重自然環境與場景營造,將公園與軌道交通結合,形成“TOD+公園城市”發展模式,將城市公共空間向上發展。

結語

日本從地下空間的立體化發展到聯系地面地上,最終形成以軌道交通樞紐站為核心,通過地下街發展周邊地下網絡,聯系周邊城市綜合體的立體化綜合發展模式,從城市單個功能的單獨立體化到整個系統的立體化,從區域局部立體化到整個城市公共空間立體化,著重從交通入手,從城市設計角度將城市地下地上空間集約化利用,支撐城市的可持續發展,成都借鑒日本城市立體化發展經驗,因地制宜,結合城市自身的發展規劃與特點,將“公園城市”與城市立體化結合,打造具有成都特色的立體化城市發展模式。

資料來源:

圖1:作者根據相關資料改繪;

表1:圖(1)根據相關資料改繪,圖(2)據參考文獻[5];

表2:圖(1)來源于網絡,圖(2)引自參考文獻[7],圖(3)引自參考文獻[8],圖(4)引自參考文獻[9];

表3:圖(1)~(2)作者據資料改繪,圖(3)引自參考文獻[15]。