136例兒童斑禿發病相關因素分析

李珮珊 李 軍 陳謹萍 陳 飚 李海翩

廣州市婦女兒童醫療中心皮膚科,廣東廣州,510623

斑禿是一種突發的邊界清晰的非瘢痕性脫發。根據受累范圍分為斑禿、全禿及普禿。斑禿是兒童常見的皮膚病,占兒童皮膚病發病率0.63%[1]。兒科患者中斑禿的患病率為0.04%[2]。翻查資料發現目前有關成人斑禿的流行病學資料較多,兒童的相對有限。通過本研究,可為兒童斑禿的臨床相關因素提供更多的數據支持。

1 資料和方法

1.1 一般資料 收集我院皮膚科門診2018年1月至2021年4月符合診斷標準的136例斑禿患兒的病歷資料。診斷標準:(1)表現為突發的非瘢痕性斑狀脫發;(2)皮膚鏡檢查顯示黃點征、黑點征、斷發、短毳毛、感嘆號樣發或同一毛干不同部位粗細不一;(3)輕拉試驗陽性;(4)真菌檢查陰性。排除拔毛癖、休止期脫發、頭癬、瘢痕性脫發等,排除病史資料不全者,排除曾接受JAK抑制劑治療者。通過計算照片中的SALT值來測量疾病嚴重程度(圖1),SALT值按S1(0~24%脫發),S2(25%~49%脫發),S3(50%~74%脫發),S4(75%~99%脫發)和S5(100%脫發),分為五級[3]。其中SALT<49%為輕癥,SALT≥50%為重癥。

圖1 1a、1b、1c:斑禿患兒;1d:全禿患兒

1.2 方法 用Microsoft Excel 2019制表進行數據錄入和整理,IBM SPSS Statistics 23軟件進行數據分析。定性數據使用數字和百分比進行描述。定量數據使用范圍、平均值來描述。獨立樣本t檢驗用于檢驗兩組非相關樣本數據的差異性。秩和檢驗用于非參數檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

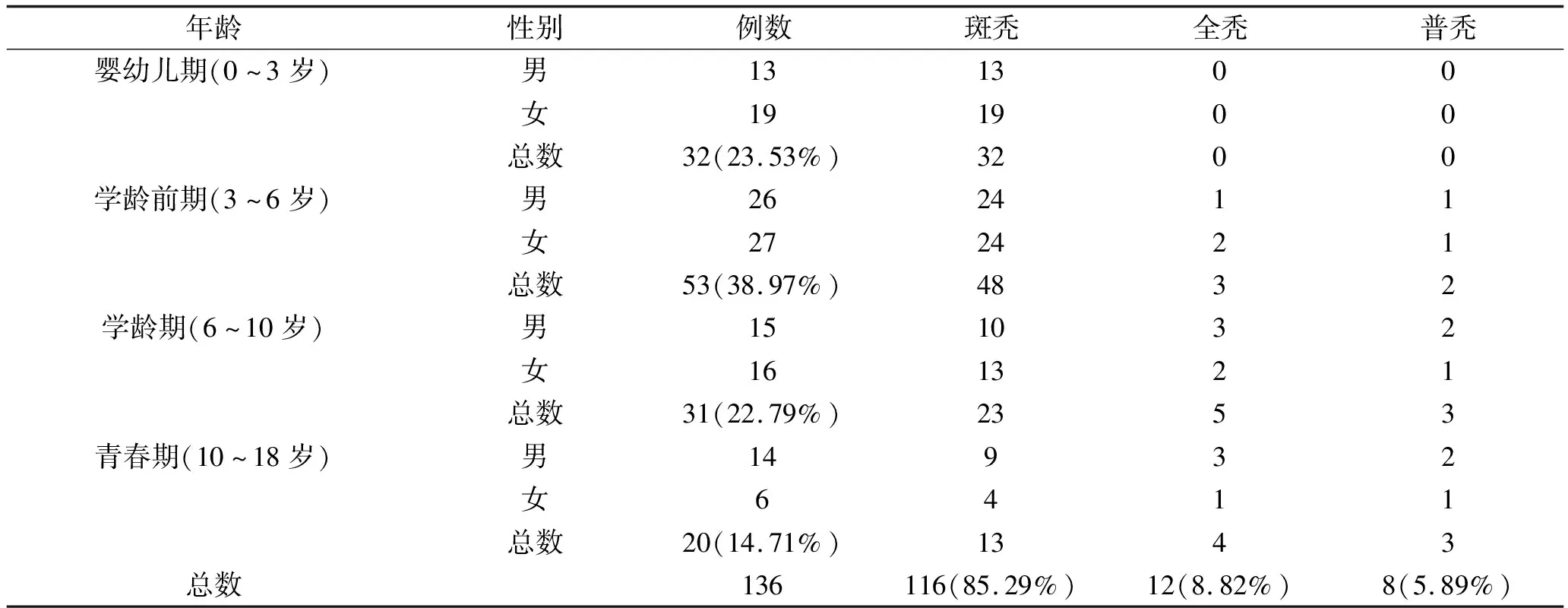

2.1 一般情況 男女比例為1∶1.23。62.5%在0~6歲之間首次出現斑禿。平均病程(1.89±1.3)年。平均首次發病年齡為(4.66±3.12)歲,男患兒為(5.58±2.06)歲,女患兒為(3.90±3.37)歲,男女發病年齡采用獨立樣本t檢驗:差異有統計學意義(t=0.02,P<0.05),女性較早發病。其中輕癥斑禿發病年齡(4.76±2.02)歲,重癥斑禿發病年齡(2.81±2.42)歲。見表1。

表1 兒童期性別與患斑禿類型的關系 例

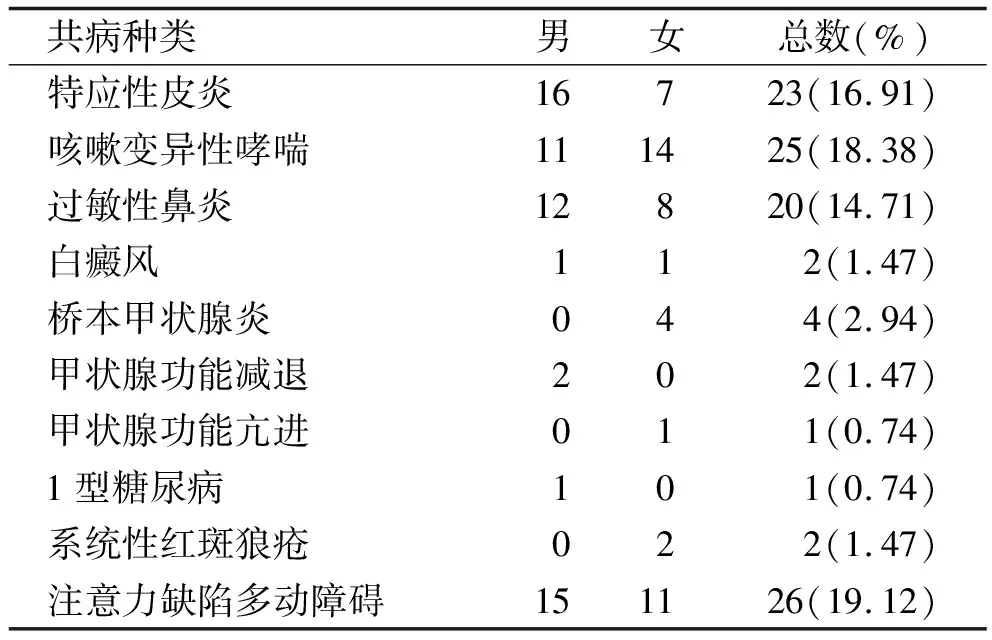

2.2 共病情況 38.8%的病例至少有一種過敏性疾病病史(特應性皮炎、過敏性鼻炎、咳嗽變異性哮喘)。我們發現男患兒患過敏性疾病的可能性更高,性別與患過敏性疾病患者數經卡方檢驗,χ2=6.05,P<0.05,有統計學意義。特應性皮炎是斑禿常見的相關過敏性疾病,與一些研究結果相當[4]。9例(6.62%)患者有自身免疫性疾病(白癜風,橋本甲狀腺炎、系統性紅斑狼瘡和1型糖尿病),26例(19.12%)患有注意缺陷多動障礙(ADHD),見表2,16例(11.76%)有斑禿家族史,27例(20.59%)有自身免疫性疾病家族史。其中有8例(5.88%)的家庭患有超過兩種自身免疫性疾病,18例(13.24%)有甲狀腺疾病家族史,30例(22.1%)存在甲改變,其中點狀凹陷17(12.5%),白斑7例(5.15%),甲表面粗糙、分層6例(4.41%).72例(52.94%)頭發再生時顏色異常,主要表現為細軟灰白色(圖2)。

圖2 2a~2c:治療后新生發細軟呈灰白色

表2 斑禿共病情況 例

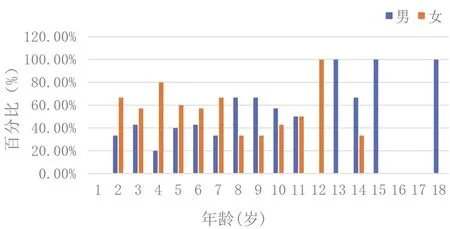

2.3 嚴重程度分級 在本研究中,輕癥脫發(S1+S2)有75例(55.15%),重癥脫發(S3+S4+S5)61例(44.85%)。重癥斑禿和性別的關系(見圖3),經秩和檢驗:Z=0.021,P<0.05,差異具有統計學意義。男性更易患重癥斑禿。

圖3 兒童重癥斑禿患者的年齡和性別、患病率分布圖

2.4 實驗室檢驗

2.4.1 微量元素和25羥維生素D檢測 87例進行了微量元素檢測,異常者58例(66.67%),其中血鋅降低者27例(31.03%),血鈣降低9例(10.34%),血鐵降低15例(17.24%),血鎂降低2例(2.30%),血鉛升高5例(5.75%),血銅未見異常。所有病例均經25羥維生素D檢測,降低 77例(56.62%)。

2.4.2 免疫、內分泌檢查 甲狀腺球蛋白抗體升高12例(8.82%),甲狀腺過氧化物酶抗體升高18例(13.24%),T3值24例異常(17.65%),T4值13例異常(9.56%),TSH值3例異常(2.21%)。抗核抗體陽性6例(4.41%)。總IGE水平升高37例(27.21%)。

3 討論

雖然任何年齡,性別和種族的人群都可出現斑禿,但在本研究中,首癥出現在學齡前期(3~6歲)最多,考慮到兒童醫院的就診人群,大齡兒可能流失,或致數據出現偏差,需加大樣本數以解決。其中女性更多,更早發病,而男性更容易出現重癥斑禿。斑禿類型主要是輕癥脫發,占55.14%。16例(11.76%)患兒具有斑禿家族史。越來越多的研究顯示,斑禿的遺傳模式與多基因遺傳模型相關,已知與斑禿發生發展相關的主要基因多達數十個[5]。一項科威特的研究結果顯示超過了51.6%的患者有斑禿家族史。作者將這種情況歸因于當地人中近親婚配的數量很高[6],證明斑禿與遺傳因素有關。關于心理或精神壓力因素對斑禿的影響現已倍受關注,如學習考試壓力,脫發損容引起的自卑,抑郁,焦慮,睡眠障礙等。而本研究發現26例(19.12%)患有ADHD,較我國一項ADHD流行病學調查顯示的兒童患病率6.26%[7]要高。而丹麥一項近8年的追蹤調查顯示該國兒童ADHD患病率為男2.56%,女0.96%,總患病率為2.16%[8]。ADHD作為一種常見的心理行為問題,主要表現為與年齡不相稱的注意力不集中,過度活動,行為沖動,這類患兒的智力正常或基本正常, 但常伴有學習困難及多種共病。相關研究發現,患有ADHD的兒童,患斑禿、變應性鼻炎、特應性皮炎、哮喘的機會更高[9]。可能與共同的炎癥機制和遺傳發病機制等有關,并且通過睡眠紊亂相互影響。ADHD患兒外周血的IL-6、IL-2、TNF等促炎因子水平升高可能激活神經免疫系統,導致調節情緒的神經回路異常,提示免疫系統在ADHD的發病機制中也可能發揮重要作用[10]。在本研究中過敏性疾病患病率分別是:特應性皮炎16.91%,咳嗽變異性哮喘18.38%,過敏性鼻炎14.71%;自身免疫性疾病患病率分別為白癜風1.47%、橋本甲狀腺炎2.94%、1型糖尿病0.74%,系統性紅斑狼瘡1.47%。在一項的薈萃分析中,有50%斑禿患者有特應性病史,其中過敏性鼻炎患病率最高,特應性皮炎的患病率也明顯增高[11]。有研究顯示特應性皮炎和哮喘在斑禿患者中患病率高達32.7%和20.7%[4]。Barahmani等[12]統計了國家斑禿登記處2613例患者資料,結果顯示過敏性或自身免疫性疾病與斑禿患病風險增加有關。與我們的研究結果一致。過敏性、自身免疫性疾病與斑禿的共同發生提示了患者可能具有相同的發病機制。目前普遍認為斑禿是一種由T淋巴細胞介導的,累及毛囊的自身免疫性疾病。患有斑禿的個體血清炎癥標志物的水平明顯更高。Th17與Treg細胞是一組來源于CD4+淋巴細胞,但在分化及功能上具有相互拮抗作用的免疫調節細胞[13]。免疫紊亂可能是誘發斑禿的其中一個原因。而Th17細胞能通過特異性分泌多種細胞因子(如IL-6、IL-17、IL-21、IL-22以及TGF-α等),促進炎癥反應,進而加速自身免疫性疾病發生[14,15]部分病例新生發呈灰白色,或與T細胞介導的毛囊破壞波及黑素細胞有關[16]。在有色和白發混合的病例中,有色頭發常先脫落,白發卻能有幸存留[17]。可能從側面反映了毛球內的黑素細胞具有能被T細胞識別的特殊自身抗原。營養方面,發現部分患者出現外周血鈣、鋅水平降低,鉛升高。有報道稱,缺鋅時,含鋅的DNA和RNA聚合酶受抑,DNA與RNA合成減少,細胞分裂受影響,毛囊生長受阻。鈣是毛發中含量最多的元素,鈣缺乏可能致大腦皮層功能異常。而高血鉛可抑制鈣、鋅的吸收,并造成神經系統損害,出現神經精神癥狀而誘發斑禿。56.62%病例伴有25羥維生素D 缺乏,會否與秋冬皮膚日照少影響維生素D合成有關,進而導致復發性斑禿存在春夏季多發,秋冬季好轉的季節性規律[18],有待進一步研究。

綜上所述,斑禿可能不是一種獨立疾病,可能是多種因素如遺傳、精神心理、營養、自身免疫和變態反應等的協同作用結果。斑禿患者之間可以是病因各有不同,只是最后的共同結果為毛囊退行性變[19]。臨床上應提高意識,完善相關檢查,盡早針對病因給予正確的治療。