北大西洋深海聲速類型區劃及會聚區特征分析

楊帆,王華,高文典,孟小嵩,劉云龍

(1.國家海洋局北海環境監測中心,山東省海洋生態環境與防災減災重點實驗室,山東青島266000;2.海軍大連艦艇學院,遼寧大連116018;3.國家海洋局北海標準計量中心,山東青島266000)

1 引言

聲速剖面是影響水聲傳播的重要因素。聲信號在海洋中是良好的信息傳播載體,廣泛應用于海洋工程、海洋探測和水聲定位等領域。水聲探測技術在軍事領域有著重要意義,水下聲傳播研究是海戰場環境保障的重要組成部分,可用于聲納等裝備的研制,其研究成果可以為海軍裝備和海軍水下作戰提供重要的環境信息。早在20世紀七八十年代,國外軍方就對海洋聲速剖面分布開展了大量研究[1-3]。水下聲速剖面特征與海洋環境特征密不可分,不同聲速剖面相同聲吶探測距離的差異可以達到數十倍甚至數百倍,而且,聲速剖面具有海域、季節和時間分布的差異,因此,需要對聲速剖面進行研究,尤其要對聲速剖面類型的劃分及分布特征進行研究。《渤海、黃海、東海海洋圖集》[2]中根據經驗給出了渤海、黃海和東海的聲速剖面類型分布,但僅限于東海以北的淺海陸架海區。謝駿等[3]利用有序樣本聚類算法、系統聚類算法和自組織特征映射(Self-Organizing Feature Map,SOFM)神經網絡方法將中國近海聲速類型劃分成3類13種類型。張旭等[4]利用模糊C-均值聚類分析方法(Fuzzy CMeans Clustering)將中國近海聲速剖面分成3類11種(冬季)或10種(其他季節)類型。上述方法主要是對中國近海的聲速剖面進行了分類。Mandelberg等[5]利用譜系聚類法(Hierarchical Cluster)劃分了冬季北大西洋和東北太平洋聲速剖面的類型,但對于上述兩個海區聲速類型的季節變化未作論述。北大西洋海流眾多,海水溫度和鹽度分布復雜,必然導致聲速類型分布復雜,從而影響水下聲傳播。在深海聲道中,聲速的分布會使聲線在遠離聲道軸處發生上下反轉或反射,并在一定區域聚集形成高聲強區域,這個區域被稱為會聚區。為了能夠指導聲吶在該海域的探測和使用,需要對北大西洋深海聲速剖面的類型及分布進行研究,并研究各聲速類型對會聚區的影響。

本文利用WOA13(World Ocean Atlas 2013)數據集,應用譜系聚類方法劃分出北大西洋的聲速剖面類型數目,再應用模糊C-均值聚類法將聲速剖面進行分類,給出各類型在不同季節分布的區域和典型聲速剖面結構,分析不同聲速剖面類型會聚區的特征,為聲吶的探測和使用提供海洋環境支持。

2 資料和方法

2.1 資料

選取美國國家海洋學數據中心(National Oceanographic Data Center,NODC)發布的WOA13數據集數據。該數據集原始數據來源于1955—2012年全球范圍內的歷史觀測站、機械式溫深儀(Mechanical Bathy Thermograph,MBT)、溫鹽深儀(Conductivity Temperature Depth,CTD)、數字式溫深儀(Digital Bathy Thermograph,DBT)及拋棄式溫深儀(eXpendable Bathy Thermograph,XBT)的水溫和鹽度觀測剖面,經Levitus客觀分析得到水平網格為0.25°×0.25°的格點數據集,包括氣候態年平均、季平均(在0~5 500 m深度范圍,垂直標準層分為102層,層次設置為:0~100 m間隔為5 m,100~500 m間隔為25 m,500~2 000 m間隔為50 m,2 000~5 500 m間隔為100 m)以及月平均(在0~1 500 m深度范圍,垂直標準層分為57層)三維場數據。本文涉及的北大西洋范圍為(0°~60°N,80°~0°W),選用該區內氣候態季平均溫鹽場數據,每個季節包含溫鹽剖面各76 800組。根據水溫、鹽度和深度數據計算每一格點的聲速剖面,聲速計算采用Mackenzie[6]提出的經驗公式。

2.2 聲速剖面分類方法

深海水聲傳播過程中,由于深海聲道的作用,在大多數海域存在深海會聚區。能否出現會聚區主要由海水深度、聲速剖面及其季節變化決定。當存在臨界深度時,聲波會因海水的折射效應反轉折回海面,避免與海底發生接觸,能量損失較小,能夠實現遠程傳播。根據對北大西洋臨界深度的統計分析,在水深小于2 000 m的海域夏季不存在臨界深度,因此,本文研究的深海是指水深超過2 000 m的海域。

北大西洋海域廣闊,海域涉及的表層水團有熱帶水、亞熱帶水和亞北極水[7-8]。該海域海流眾多,主要海流有北赤道流、赤道逆流、加勒比流、灣流、北大西洋暖流、挪威流、亞速爾流和加納利流等,海水的物理性質差異大,從而造成聲層、聲躍層和聲道軸深度存在較大差異。利用聚類分析可以劃分聲速剖面類型及各類型所在海域,并且求出各聲速剖面類型的典型聲速值。在此采用譜系聚類方法求出北大西洋聲速剖面類型的分類數目,然后采用模糊C-均值聚類法劃分北大西洋聲速剖面的類型分布和不同聲速剖面類型的中心數值。

聚類方法是根據樣本的相似程度進行分類的。譜系聚類法是海洋學中最常用的聚類方法,它是一種聚合過程[9]。設某季節由聲速剖面構成的集合為X={x1,x2,…,xn},樣本數為n,xi表示第i個剖面中各層次聲速值組成的向量,將n個樣本各自成一類,依次標為第1,2,…,n類,此時,各類的均值即為樣本值本身,而類內離差平方和為零;然后,求類與類之間的離差平方和,離差平方和的大小表示兩類相似度的大小,根據相似程度的不同,先合并相似性高的類,后合并相似性低的類,當離差平方和達到1 000時分類終止。

譜系聚類法直觀明了且易于掌握,但樣本容量很大時,所占機器內存空間太多。處理分析北大西洋0.25°×0.25°聲速剖面時,n值會更大,處理速度會比較慢。另外,任何兩個海區之間,并不是非此即彼,而是模棱兩可,或者模糊不清,為了使區劃結果更符合實際情況,應用模糊C-均值聚類法進行分類[4]。

設某一季節聲速剖面集合為X={x1,x2,…,xn},樣本數為n,xi表示第i個剖面中各層次聲速值組成的向量,在0~2 000 m范圍內,共有67層。以歐式距離為標準建立準則函數

式中,D=(dij)p×n,dij表示第j個樣本對第i類的隸屬 度 函 數,須 滿 足表示第i類的聚類中心;c表示模糊程度控制常數,在此取c=2;dij與vi的計算方法參見文獻[1],經過l次迭代以后,若準則函數滿足J(Dl-1,V l-1)-J(Dl,V l)<ε(ε取1×10-5)則停止迭代,可得到各類的聚類中心和各個樣本對各類的隸屬度值。再根據隸屬度最大值原則,進行去模糊化,將模糊類劃分轉化為確定性劃分,得出不同海域聲速剖面類型的區域分布及各類型聲速剖面的中心值,分別利用春季、夏季、秋季和冬季的聲速剖面數據,得出各季節聲速剖面類型的區域分布及各類型聲速剖面的中心值。

3 聲速剖面類型及特征

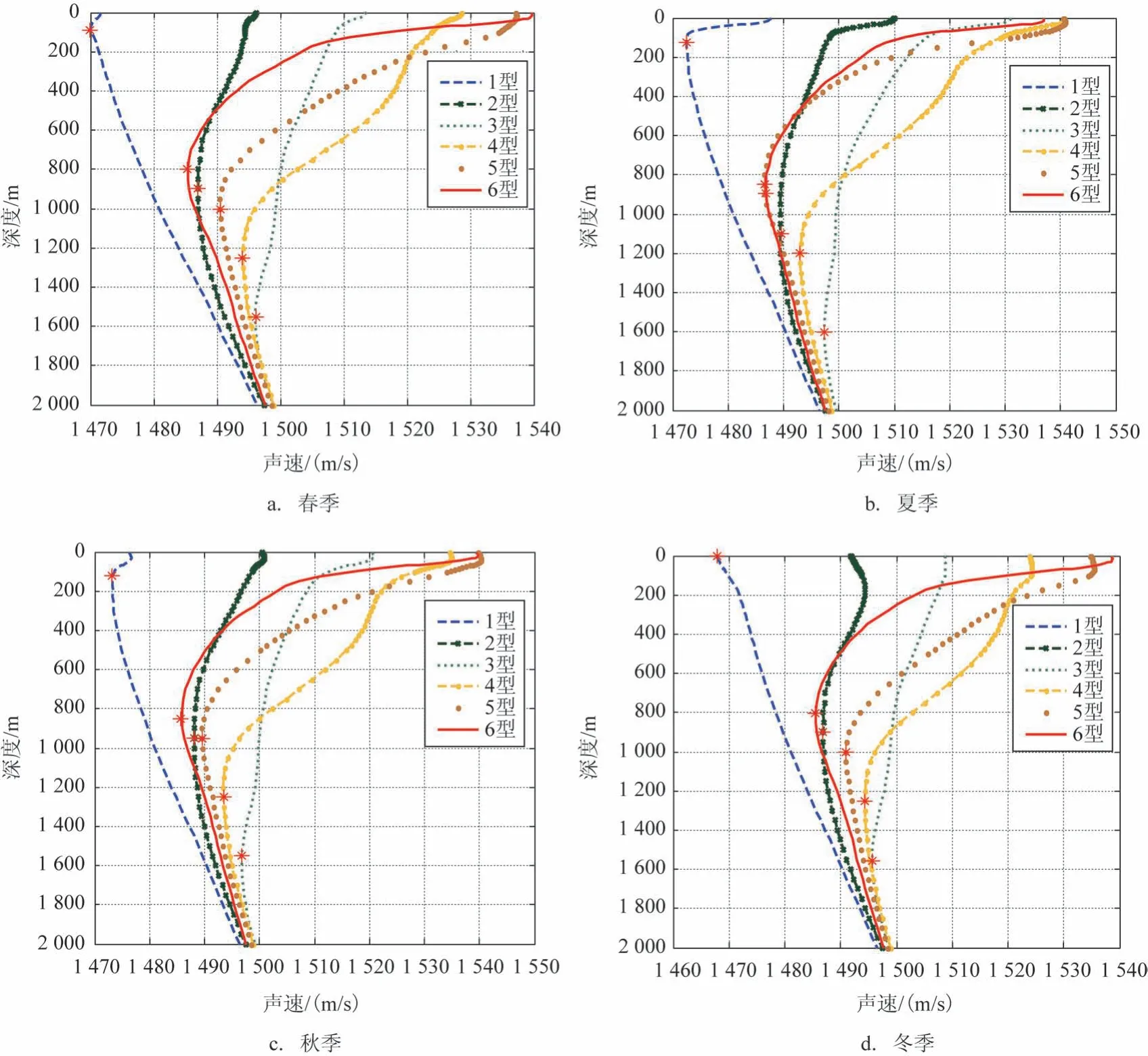

通過譜系聚類法,將北大西洋聲速剖面類型在春季(4—6月)、夏季(7—9月)、秋季(10—12月)和冬季(1—3月)都分為6類。通過模糊C-均值聚類分析,北大西洋聲速剖面的6種類型分類如圖1所示,圖中空白區域水深小于2 000 m,色標值代表聲速剖面類型。從圖中可見各類型分布總體呈緯向帶狀分布,這主要是由表層和次表層水溫鹽分布差異造成的,各水團的溫度和鹽度分布總體也呈緯向分布。水下聲速受海水的溫度、鹽度和密度等要素分布特征的影響,水下聲速剖面還受到其所在海域環流結構和水團配置的較大影響[10-11]。根據表層和次表層水團的分布及命名[12],將聚類分析得出的6個區域由北向南依次命名為:亞北極區型(1型)、北大西洋暖流區型(2型)、亞速爾—加納利流區型(3型)、亞熱帶區型(4型)、熱帶區Ⅰ型(5型)和熱帶區Ⅱ型(6型)。由模糊C-均值聚類方法計算得出的各類型聲速剖面的中心值如圖2所示。

圖1 不同季節聲速剖面類型的區域劃分

亞北極區型(1型):位于拉布拉多冷流流經海域和亞北極鋒以北海域[4],緯度范圍大體在50°N以北,30°W以西海域。該海域全年水溫均較低,溫度和鹽度無明顯的季節變化。夏季表層聲速最大,約為1 487 m/s,冬季最小,約為1 468 m/s(見圖2)。該型分布的海域沒有季節變化,但聲速梯度類型存在季節變化。冬季聲速梯度類型為正梯度;夏季存在季節性躍層,躍層深度很淺,不存在主躍層,總體呈現為“季節性躍層+淺海聲道+正梯度”結構,聲道軸深度約為125 m;春、秋季聲速梯度類型基本上均為“弱負梯度+淺海聲道+正梯度”,聲道軸深度分別為75 m和125 m(見表1)。

表1 各聲速類型剖面中心值聲道軸深度值(單位:m)

北大西洋暖流區型(2型):主要受北大西洋暖流影響,其所覆蓋范圍如圖1所示。該區北部邊界無季節變化,南部邊界具有季節變化,夏季位于最南端,其主體大約在44°N附近,冬季位于最北端,其主體大約在46°N附近,其他季節南部邊界位于上述兩個緯度之間。該型各層聲速均大于1型對應層的聲速,季節變化主要體現在次表層及其以淺的深度,夏季表層聲速最大,約為1 509 m/s,冬季最小,均值約為1 492 m/s,春秋冬節聲道軸深度變化不大,約為900 m左右,夏季深度約為1 100 m(見圖2)。春季聲速垂直結構為“弱負梯度+深海聲道+深海正梯度”;夏季出現季節性躍層,聲速垂直結構為“季節性躍層+弱負梯度+深海聲道+深海正梯度”;秋、冬季聲速垂直結構總體呈現為“聲層+弱負梯度+深海聲道+深海正梯度”,冬季的聲層深度顯著加深,冬季聲速剖面中心值的聲層深度可達175 m。

圖2 各類型聲速剖面的中心值(*表示聲道軸深度)

亞速爾—加納利流區型(3型):其主體受灣流延續體之一的亞速爾流以及加納利流的影響。該區的東部有地中海水流入,伴隨著下沉流,海水鹽度高,最深可達到兩千多米,溫度躍層深度顯著增大,致使聲道軸深度明顯增加,聲道軸平均深度達到1 550 m左右(見表1)。該區位置夏季偏南,覆蓋范圍也最大,冬季偏北,覆蓋范圍也最小。由于加納利流的影響,該區在靠近非洲大陸西部的南部邊緣,冬季到達最南端,夏季到達最北端,覆蓋范圍如圖1所示。夏季表層聲速最大,約為1 529 m/s,冬季最小,約為1 509 m/s(見圖2)。春季聲速垂直結構總體呈現為“弱負梯度+深海聲道+深海正梯度”;夏季季節性躍層最強,聲速垂直結構總體呈現為“季節性躍層+弱負梯度+深海聲道+深海正梯度”;秋季表層出現聲層,聲速垂直結構總體呈現為“聲層+季節性躍層+深海聲道+深海正梯度”;冬季聲速垂直結構總體呈現為“聲層+弱負梯度+深海聲道+深海正梯度”,秋冬兩季聲層厚度均不大。

亞熱帶區型(4型):主要位于亞熱帶海域,該區受表層和次表層海水輻聚的影響,躍層深度也很深,但是,由于地中海水對其沒有影響,深度不及3型,其覆蓋范圍如圖1所示,夏季位置最靠南,覆蓋區域也最大,冬季位置最靠北,覆蓋區域最小。夏季表層聲速最大,約為1 540 m/s,冬季最小,約為1 524 m/s,聲道軸深度季節變化很小,約為1 250 m(見圖2)。春季和夏季聲速垂直結構基本相同,總體呈現為“季節性躍層+主躍層+深海聲道+深海正梯度”,夏季的季節性躍層明顯強于春季;秋季出現聲層,聲速垂直結構總體呈現為“聲層+季節性躍層+主躍層+深海聲道+深海正梯度”;冬季季節性躍層消失,聲速垂直結構為“聲層+弱負梯度+主躍層+深海聲道+深海正梯度”。

北大西洋熱帶海域分成兩種類型,分別是熱帶區Ⅰ型(5型)和熱帶區Ⅱ型(6型),兩種類型的主要區別在于躍層的強度和深度。熱帶區Ⅰ型主要位于熱帶海流輻聚區,具有混合層,躍層深度較深,躍層強度相對較弱,聲道軸深度約為1 000 m;熱帶區Ⅱ型主要位于熱帶海流輻散區,其水溫基本無季節變化,沒有混合層,躍層深度較淺,躍層強度強,聲道軸深度約為800 m。

熱帶區Ⅰ型(5型)的覆蓋范圍具有季節變化,北邊界夏季位于最南端,覆蓋范圍最大,北邊界冬季位于最北端,秋季該區覆蓋范圍最小(見圖1)。表層聲速變化不大,夏季和秋季表層聲速最大,約為1 540 m/s,冬季最小,約為1 537 m/s(見圖2)。四季聲速垂直結構相同,均為“聲層+主躍層+深海聲道+深海正梯度”,差別主要體現在聲層深度,春、夏季聲層深度最淺,約為25 m,冬季聲層深度最深,約為50 m。

熱帶區Ⅱ型(6型)的覆蓋范圍同樣具有季節變化,冬季覆蓋范圍最大,夏季覆蓋范圍最小(見圖1)。表層聲速變化不大,夏季聲速最小,約為1 537 m/s,其他季節均約為1 540 m/s(見圖2)。四季聲速垂直結構相同,均為“主躍層+深海聲道+深海正梯度”。

曹震卿等[13-14]曾應用WOA13季節平均數據和BELLHOP模型,分析了大西洋冬季聲道軸深度以及聲速剖面的分布特征,參考其文中的12個點位聲速剖面圖,本文與其結果一致。

4 各類型對深海會聚區的影響

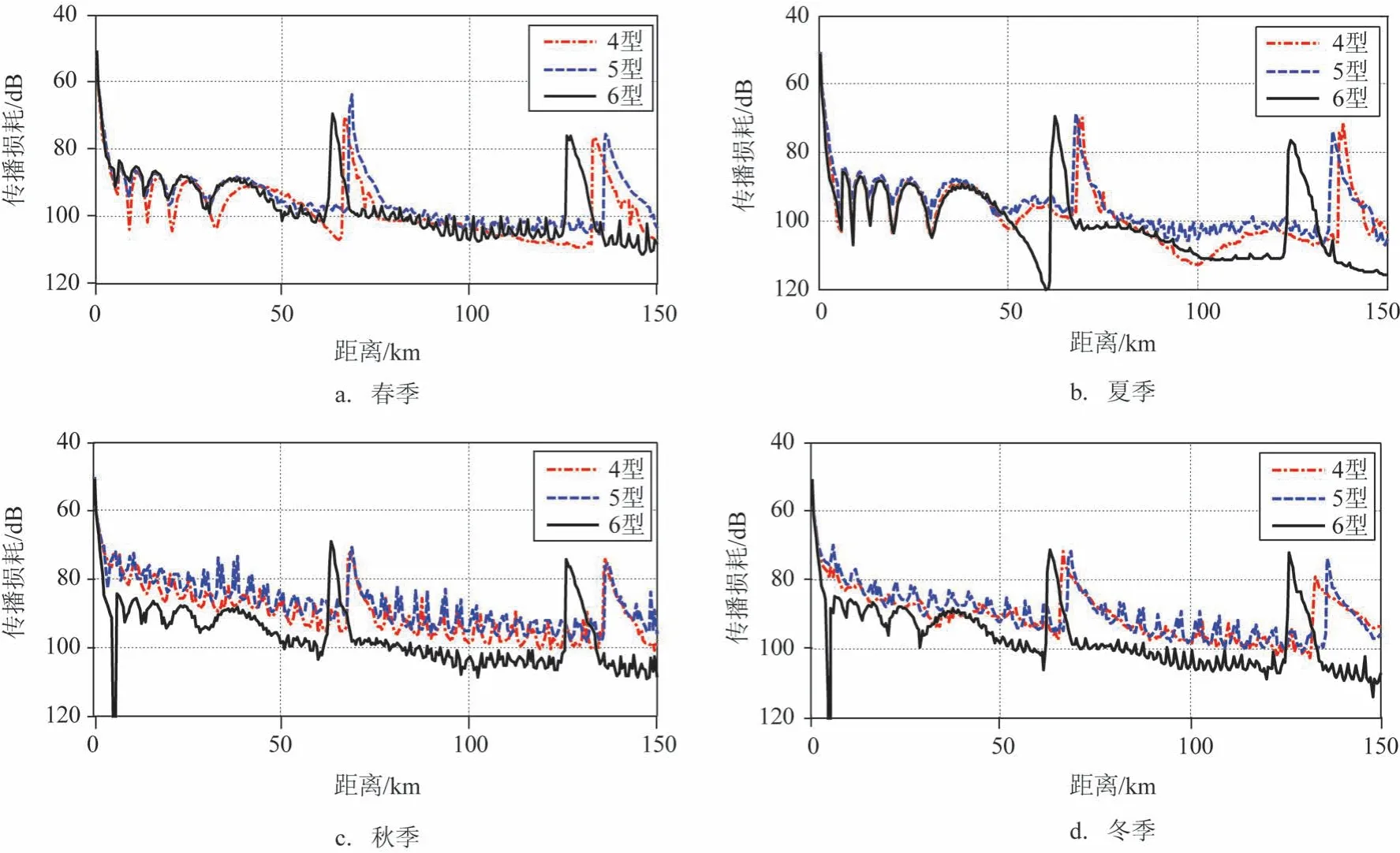

為了分析各聲速類型對深海會聚區的影響,采用BELLHOP高斯束射線模型計算水聲傳播損失。BELLHOP模型由Porter等[15]提出,模型通過高斯近似方法較好地處理了聲能量焦散和絕對影區等問題,可擴展用于復雜環境下的距離相關聲場的計算。設定聲源頻率為500 Hz,輻射源深度為10 m,聲線的仰角范圍:-60°~60°,接收深度為20 m,分別計算6種類型的水聲傳播損耗,結果見圖3和圖4。

圖3 聲速剖面1型—3型的水聲傳播損耗

圖4 聲速剖面4型—6型水聲傳播損耗

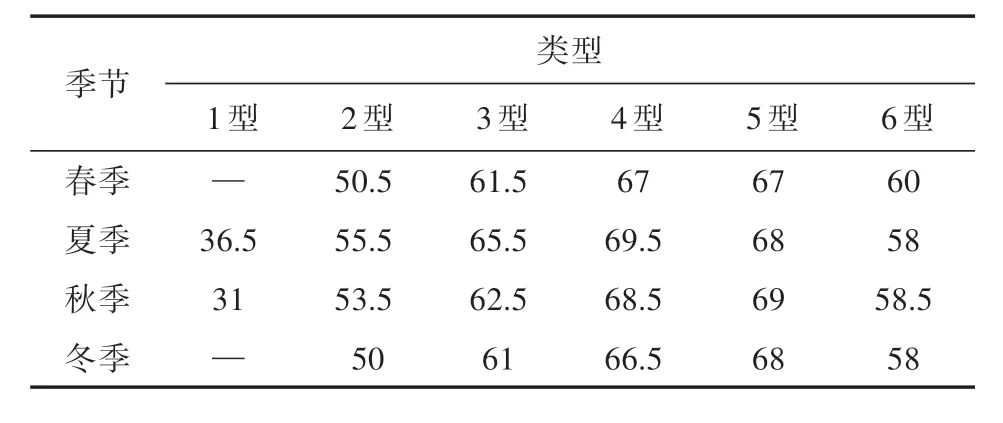

會聚區出現的位置主要由聲層、表層聲速、躍層強度和厚度以及聲道軸深度等因素決定。6種聲速類型第一會聚區距聲源的距離如表2所示。由表中可見,亞北極區型冬季不存在聲道軸,春季聲道軸很淺,這兩個季節沒有會聚區現象;夏季和秋季存在會聚區現象,夏季由于是一年中表層聲速最大的季節,因此,第一會聚區距離聲源最遠,約為36.5 km,秋季表層聲速降低,第一會聚區距離聲源變近,約為31 km。北大西洋暖流區型四季均存在會聚區現象,第一會聚區的位置由于表層聲速的變化,存在季節性變化。夏季表層聲速最大,第一會聚區距離聲源最遠,約為55.5 km;春季、秋季第一會聚區距離聲源的距離變小,分別約為50.5 km和53.5 km;冬季表層聲速最小,第一會聚區距離聲源距離最近,約為50 km。亞速爾—加納利流區型的次表層和中層水主要受地中海高鹽水的影響,聲道軸深度顯著增大,會聚區位置主要受表層聲速和聲道軸深度影響。夏季表層聲速最大,聲道軸深度最深,第一會聚區距離聲源最遠,約為65.5 km;春季、秋季第一會聚區距離聲源的距離變小,分別約為61.5 km和62.5 km;冬季表層聲速最小,聲道軸深度較淺,第一會聚區距離聲源距離最近,約為61 km。亞熱帶區型位于亞熱帶海域,水溫較高,使得表層聲速較大,該區具有副熱帶模態水的特征[16],即存在雙躍層,從而使得會聚區距離聲源較其他類型遠,夏季第一會聚區距離聲源最遠,約為69.5 km,該值比太平洋的要大;春季和秋季分別約為67 km和68.5 km;冬季約為66.5 km。熱帶區Ⅰ型位于熱帶海流輻聚區,水溫常年很高,表層聲速很大,并且存在混合層,主躍層厚度和強度顯著增大,因此使得會聚區距離聲源季節差異不顯著。第一會聚區距離聲源全年在67~69 km間變化,秋季最遠,約為69 km;夏季和冬季其次,約為68 km;春季最小,約為67 km。熱帶區Ⅱ型位于熱帶海流輻散區,水溫常年也很高,主躍層強度顯著增大,厚度減小,不存在混合層,因此使得會聚區距離聲源較類型5有減小,季節差異不顯著。第一會聚區距離聲源全年在58~60 km間變化,春季最遠,約為60 km,其他季節約為58 km左右。

表2 第一會聚區位置(SD=10 m,RD=20 m,單位:km)

從表2中可見,在北大西洋,第一會聚區距離聲源的距離隨緯度的變化而變化,由高緯向低緯,第一會聚區距離總體上隨著緯度的降低先增大后減小,在亞熱帶區型海域,第一會聚區距離聲源最遠,在熱帶區型海域,第一會聚區距離聲源的距離略有減小。

5 結論

通過譜系聚類法和模糊C-均值聚類法對北大西洋深海聲速剖面進行了分類,6種類型分別為:亞北極區型、北大西洋暖流區型、亞速爾—加納利流區型、亞熱帶區型、熱帶區Ⅰ型和熱帶區Ⅱ型。這些類型總體呈緯向分布,與北大西洋海流的分布密切相關,除亞北極區型分布范圍無季節變化外,其他類型的分布范圍均具有季節變化。各類型最明顯的特征是聲道軸深度隨緯度變化,由北向南總體上隨緯度的改變先增大再減小,亞北極海域聲道軸在海面附近,地中海水影響的區域聲道軸深度均值超過1 600 m,最深可達2 000 m左右。上述6種聲速類型將對北大西洋的水聲傳播產生不同影響,尤其是對深海會聚區有顯著影響。