廈門漆線雕的“線”工藝探析

李光輝

(廈門興才職業技術學院,福建 廈門 361021)

漆線雕源自唐代彩塑佛像裝飾,是中國工藝美術寶庫中的藝術瑰寶之一。漆線雕技藝是古代佛像雕塑藝術的遺脈,是福建閩南地區獨有的傳統工藝,學界稱其為“藝苑奇葩,中國一絕”。

廈門漆線雕起源于同安馬巷鎮“西竺軒”作坊,迄今已有300多年,歷經蔡氏十三代傳人。蔡氏作坊“線”工藝經歷了由傳統的瀝粉線裝飾到搓揉漆線的演變過程。漆線的原材料由天然大漆、桐油加磚粉等多種材料按比例混合而成,經過長時間捶打,形成面團一樣軟硬適中、可搓、可塑的漆線原料,從而形成各種粗細不同、柔軟且具彈性、截面成圓形的線條。這些線條容易依附在器物的表層,經過持續不斷的盤繞工藝,做出的紋樣層次豐富而又繁復效果。可以說在漆線裝佛領域,蔡氏匠人獨樹一幟,工藝鮮明。2006年,廈門漆線雕技藝被列入我國第一批非物質文化遺產名錄。2017年,《神武大元帥》《四海和尊》《吉祥如意》等漆線雕作品被選為金磚國家領導人第九次(廈門)會晤的國賓禮品[1]。

作為一門全新的手工藝,漆線雕技藝是在繼承傳統的工藝技術的基礎上,在表現內容、裝飾和構成等方面進行創新,最終形成的一種嶄新的工藝美術樣式。從古到今,繪畫的線及工藝美術的線,無不追求爐火純青的境界。如:“曹衣出水”強調形體美,著意刻畫人物曼妙的體態;“吳帶當風”注重神態美,傾向凸顯人物的風度和神韻。工藝美術的匠心之作猶如外師造化,中得心源,雖為人作,卻宛自天開,具有極致之美。

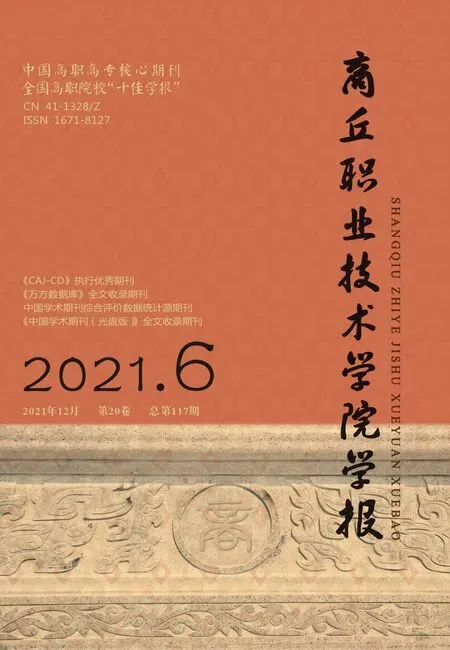

作為佛教寺廟建筑的裝飾,瀝粉工藝大量應用于建筑彩畫,而漆線雕的“線”則更多的是用在精密細致的花紋上。通過比較二者線型截面(圖1),我們可以了解到,相較于瀝粉的“線”,漆線雕的“線”更少地依附在底面上。

圖1 瀝粉線與漆線截面對比

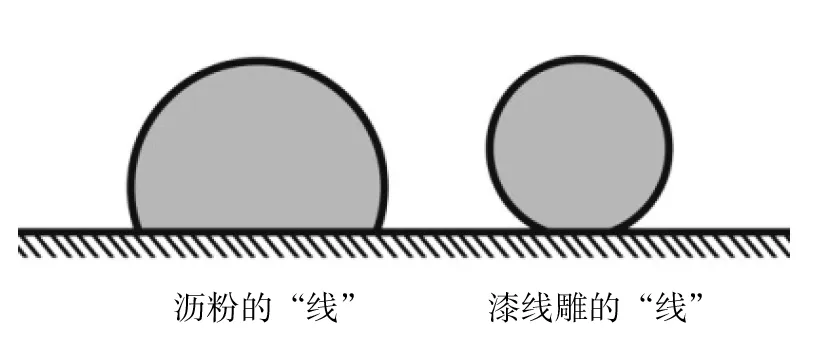

漆線雕的“線”這個突出的特點簡要說來就是漆線雕具有更多的曲面,從而獲得更多的張力,營造了一種懸在空中的視覺感。然而,漆線雕與底面接觸面積的減少帶來的問題也是明顯的線的易松動。筆者根據對比分析發現,現代漆線雕通過對前人技法的繼承,通過對后人工藝的改進達到粘接的最優。由圖2可知,在線條組合上,有兩種方式可以彌補粘接不牢的缺點,一是A+B的組合:兩股線并在一起形成三個接觸面,從而形成最穩定的線性結構。二是B+C的組合:B與C并不能獨立存在,還需要在二者之間填入黃漆、安金膠、金箔、丙烯等材料,從而在物理上填補接觸面積小的缺陷。

圖2 漆線雕固線示意圖

隨著改革開放的進程和全球化的推進,具有悠久歷史文化傳統的漆線雕技藝也經歷著新時代的沖擊和挑戰,同時也面臨著機遇和新生。傳統漆線雕手工技藝的傳承與迭代,自古以來就是一個無法回避的課題。線條是各種造型藝術最常用的表現方式之一,無論是東方藝術還是西方藝術,在繪畫、雕塑、建筑和工藝美術等藝術門類中都廣泛地使用線條[2]。 “線”是漆線雕最基本的造型手段和核心的表現語言,是漆線雕傳承發展和創新的出發點。因此,對漆線雕“線”的表現形式的探索、研究和開發也就成了漆線雕手工技藝傳承與創新的核心問題。

一、繪畫與書法線條美學的借鑒

眾所周知,漆線雕發端于佛像裝飾。從裝飾神佛的習慣中可以看出,早期的金銅或石雕像中,裝飾伴隨著塑造的過程而形成,裝飾寓于造像中,裝飾也因這個基本特點,在形式上顯得厚重古樸,在細節上并無太多追求。宋元以降,隨著工藝的提升,審美的改變,雕像制作對造像細節的把控能力也越來越精密,使得這一時期的雕像更富于變化,更加生動細膩。

瀝粉貼金工藝是后期寺廟佛像裝飾常用手法,因工藝的特點,該工藝的線條雖有粗細之分,但缺少張力和變化。于是,在閩南民間,用大漆、桐油加紅磚粉錘打而成的堅韌且富有彈力的漆線的產生,對佛像裝飾體系而言便成為一件非常有意義的事情。這種漆線可以精細到表現各種錯綜復雜的鎧甲或絲綢織品的花紋,配合填彩和金箔工藝,更具表現力。在佛寺、道觀、摩崖和石窟的佛像、壁畫藝術的熏陶下,匠人們把傳統的“妝佛”技藝(瀝粉和泥線雕)創造性地轉移到瓷器、瓷盤和漆板等媒材上,由此誕生了現代的漆線雕。在此過程中,深受中國傳統文化和藝術影響的匠人們,直接采用中國繪畫和書法的線條形式進行裝飾,這自然而然就成為最便捷的方式。

線條既是中國繪畫和書法的精髓和靈魂[3],同樣也是漆線雕安身立命的根本。中國繪畫和中國書法,都是以“線”來造型,通過“線”的無盡變化來表現萬千的物象和深邃的意境、抒發內心的情感[4]。漆線雕也不例外,根植于中國傳統文化的匠人,用磚瓦粉(立德粉等)調和漆液和桐油糅合成漆泥,再手工搓成粗細、長短不一的漆線,憑借竹筷和刀筆等特殊專用工具,通過盤、纏、繞等手法,全方位地模仿中國繪畫和中國書法的線條表現形式。這類漆線雕作品,用“線”講究粗細和疏密變化以及線與線之間的輕重緩急、抑揚頓挫,充分地體現了線條所構成的節奏感和韻律美。

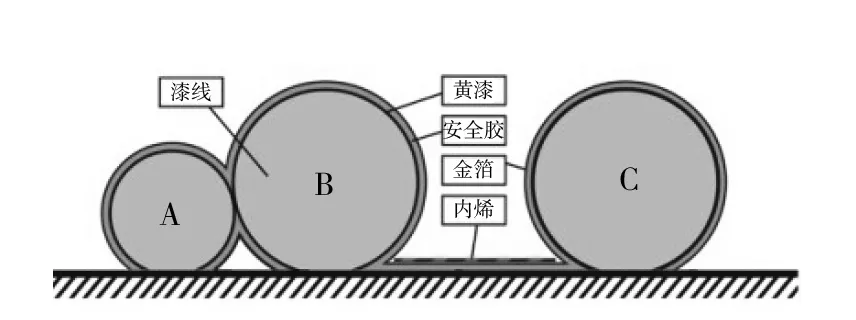

何耀新表現敦煌壁畫的系列作品之一《飛天》(圖3),在平整的漆板上,以漆畫的技法制作出墻壁斑駁的效果,用漆線盤、纏、繞等手法勾勒出飛天的造型,線條的起承轉合完全依照敦煌壁畫的樣式,著力表現線條的繪畫性和藝術性。

圖3 飛天(何耀新,2019年)

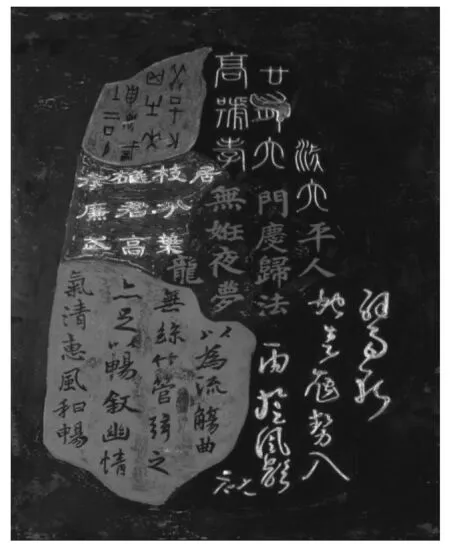

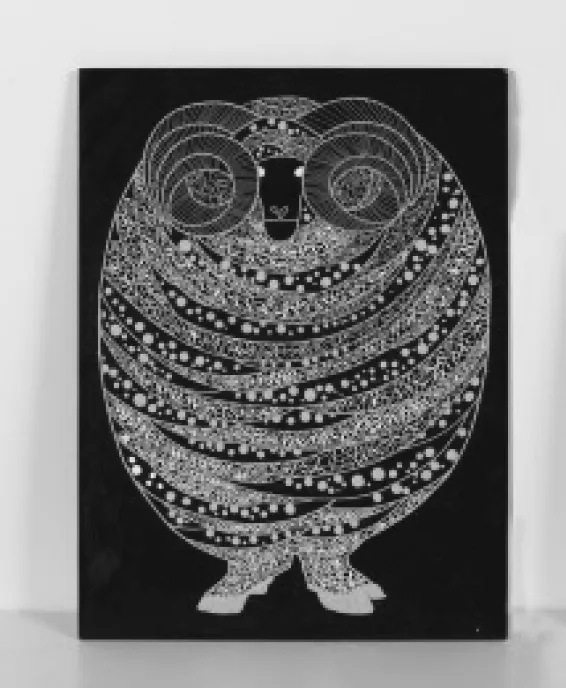

洪琦的《書法》(圖4),在黑色的漆板上,用漆泥堆疊和漆線盤纏,模仿中國歷代書法的代表性字體:甲骨文、篆書、隸書、楷書和行書等,雕塑出書法文字。方寸之間,多種字體融于一個畫面,彰顯書法線條的多樣性和靈動性。

圖4 書法(洪琦,2019年)

康有為在《廣舟雙楫·變體》中曾這樣概括:“方用頓筆,圓用提筆。提筆中含,頓筆外拓。中含者渾勁,外拓者雄強。中含者,篆之法也,外拓者,隸法也。提筆婉而通,頓筆精而密……提筆如游絲裊空,頓筆如獅猊蹲地。”方與圓是兩種對立的基本圖形,一個形靜于安定,一個形偏于流轉。線條的“圓”是在圓曲中有勁直之美,需圓得有精神,如若圓而無勁氣,曲而無直致,就有“馳而不嚴”之弊,流于蚯蚓筆法了。篆書引筆而書,回環纏繞,婉轉而通達。從美學上來講,篆書線條藏頭護尾,峻澀潤行,沉著而有勁。

二、雕塑線條工藝特色的運用

漆線雕源自唐代的佛像裝飾,簡稱“妝佛”,指的是在預先雕塑好的神佛雕像上進行藝術裝飾。 “妝佛”與木雕和瓷塑等器物相類似,都具有相同的三維空間屬性[5],因此,藝術便將“妝佛”技藝轉移到這些器物上。

漆線雕的線條具有一定的厚度和體積,具有較強的立體感,而這正是中國繪畫和書法線條平面性的特點區別之所在。這種以立體的線依附在三維雕塑上的漆線雕作品,通過線條的層疊、堆砌、拗絞、搓捻或添加填充物等手法,強調線條在承載面上的突起感,致力塑造線條的立體感和空間感。匠人還可以利用漆線泥的可塑性,通過堆、塑、捏等塑形手法,創造出具有浮雕和圓雕特征的形象。漆線緊緊圍繞著雕塑展開,根據形體的凹凸起伏,蜿蜒流暢地因形制宜,著重強調線條的空間屬性。這種用線方法與雕塑手法異曲同工,正是“漆線雕”命名的主要依據之一。

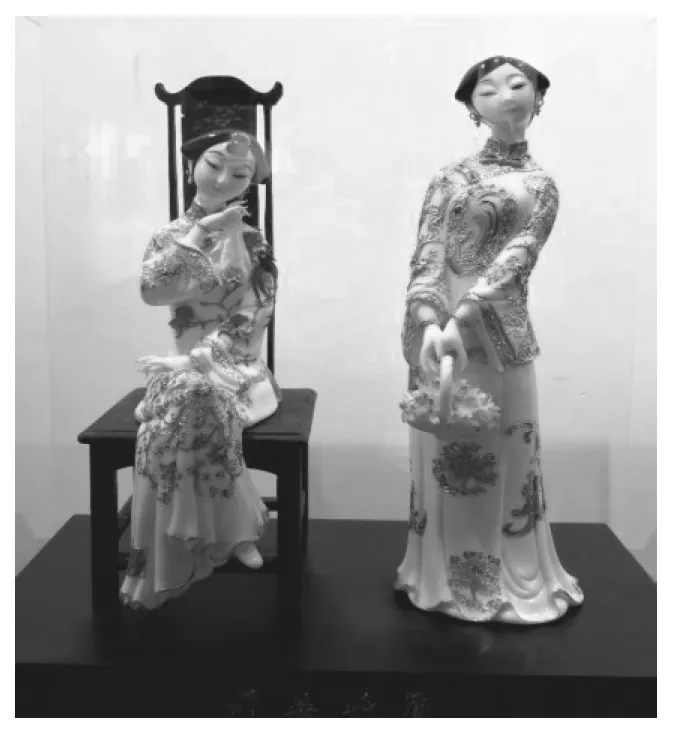

實際上,這類漆線雕作品已經可以看作是雕塑藝術品。黃雪明創作的漆線雕作品《妍姿艷質》(圖5)就是一個顯例。

圖5 妍姿艷質(黃雪明,2019年)

匠人在預先燒制好的白色仕女瓷器上,根據侍女的體態(站立和端坐)和服飾的動態,巧妙靈活地運用漆線,使線條貼著形體的起伏來塑形。匠人在空間中盤纏漆線進行二次創作并非易事,因為其無法事先設計好線描稿,全憑長期的經驗和瞬間的靈感。由此完成的作品,為觀者提供了全方位多維度的觀賞視角,與通常意義上的雕塑無異,甚至更具藝術性和觀賞性。吳致的《觀音》(圖6)采用了類似的方法,在木雕的基礎上再施以漆線,因形因勢塑形。觀音通過貼金后,其在棕褐色的襯托下纖毫畢露,衣袂飄飄,神采奕奕,充滿了動感和立體感。暗黑的原木雕經過漆線雕二次創作后,可謂脫胎換骨煥然一新。漆線雕工藝的“線”通過纏、繞、堆、疊、盤、結等手法制成各種精美而凸顯的裝飾紋樣圖形,體現了與眾不同的表現形式和表現能力,這正是漆線雕技藝的核心所在。

圖6 觀音(吳致,2019年)

三、工藝裝飾線條形式的運用

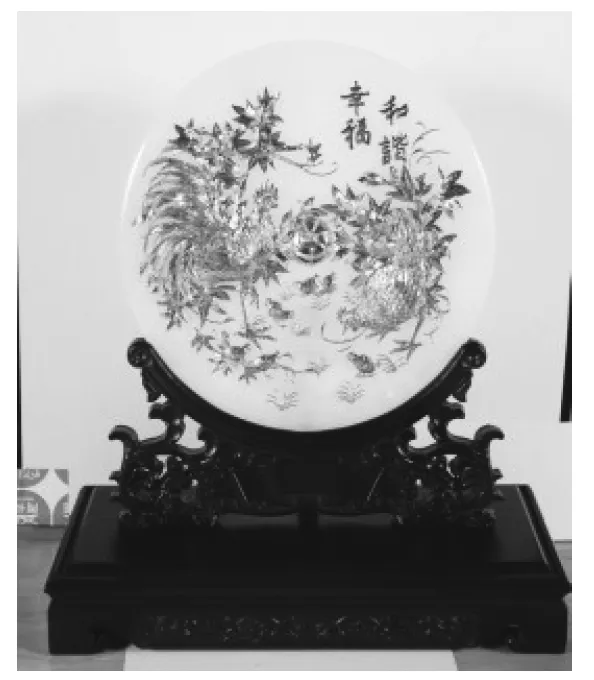

當“妝佛”技藝轉移運用到瓷碟、瓷盤、瓷器和漆板等媒材上時,就脫離了漆線雕用于裝飾佛像的原始用途,開始作為一種獨立的新樣式而存在,這就是現代漆線雕。這類漆線雕將漆線裝飾技藝與工藝美術品的形狀和審美屬性相結合。具體來說,就是以工藝美術品為載體,依據其不同的外形、功能用途和美學屬性,用漆線進行結、盤、纏、堆、雕、鏤,致力于線條的工藝性表現,強調實用性、裝飾性和結構性。黃青苗的《幸福和諧》(圖7)將漆線雕與玉璧結合,公雞、母雞、小雞和花草、文字緊緊圍繞著圓形構圖,緊湊飽滿又疏密得當,凸顯和諧幸福表達的主題。帶有金屬質感的漆線在溫潤剔透的玉璧的襯托下,線條的工藝性和裝飾性展現得淋漓盡致。漆線雕與玉璧兩種工藝相得益彰。

圖7 幸福和諧(黃青苗,2019年)

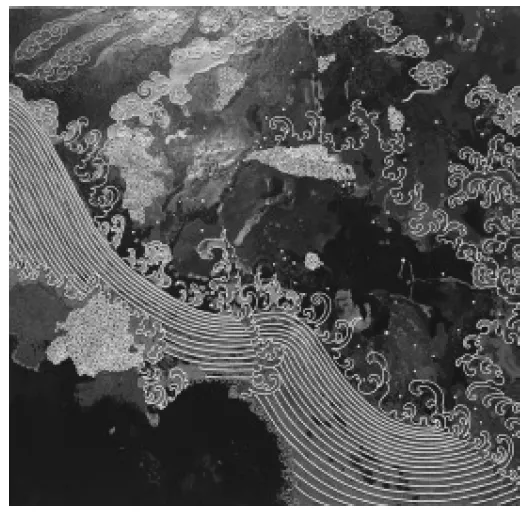

再如,周馨的《多元宇宙》(圖8)是作者自己設計并燒制的造型充滿現代感的瓷盤,在類似陰陽和黑白兩極的世界里,周馨用漆線雕進行裝飾,將現代陶藝與現代漆線雕結合在一起,在強調陶藝的工藝性的同時也突出了漆線雕線條的工藝裝飾性。

圖8 多元宇宙(周馨,2019年)

從圖7、圖8可以看出,漆線雕工藝美的最大特點便是鏤金錯彩、雕繢滿眼。金波先生以為,漆線雕有三美:一是漆線之美,即線條本身的美感。線條可粗可細,自由盤結。二是色彩之美。漆線雕云舒霞卷、鏤金鋪翠,將民間傳統藝術、宗教藝術、宮廷藝術兼容并包,體現出活潑熱情、金銀交錯的美感。三是圖案之美。自漆線雕工藝產生以來,該工藝匯集吸收了各個門類的各種傳統圖案,保存了傳統文化最為典型的樣式。漆線雕的花紋圖案裝飾技巧,真正做到了隨類賦形,武將的吞頭、龍紋、甲胄凸顯的是陽剛健碩之美,仕女的團花牡丹則體現出女性嬌柔端莊的美。同時,在載體的不同部位,安排的紋飾、線條都有所區別,各有側重。

四、構成線條藝術的創新使用

隨著改革開放的春風,西方的藝術思潮大量涌入我國,隨之而來的有德國包豪斯設計學院開創的構成等現代設計語言和造物方式。線條藝術以點、線、面為基本造型元素,通過重復、近似、漸變、發射的規律性構成和特異、對比、密集、肌理的泛規律構成[6],為漆線雕手工技藝的創新注入了嶄新的形式,提供了更多的可能性,同時豐富和拓展了漆線雕線條的表現力。

“線”的主體性要求其承載的是人的思想情感,表達的是人的生活體驗,線條既要依附于物質載體,又要一定程度地脫離物質載體,從繪畫的“線”到工藝美術的“線”,無不追求自由馳騁,出神入化。這是線條作為藝術語言本體的發展脈絡,這個發展脈絡就是脫離母體進而回到母題的過程。從漫長的藝術史或者工藝美術史的發展過程中,我們可以清晰的得到驗證,如繪畫中的曹衣出水、吳帶當風,是飄飄欲仙,出水芙蓉;如工藝美術雖為人作,卻宛自天開,是天人合一的極致追求;再如書法中的如錐畫沙、如屋漏痕、入木三分等,都是線條鮮活的生命沖動。簡而言之,“線”從凹到凸,從二維到二點五或三維方向發展。

李光輝的《無極一》(圖9)、喻小榮的《回紋》(圖10)和陶偉桐的《羊》(圖11)等作品正是漆線雕手工技藝與現代構成相融合的佳作。

圖9 無極一(李光輝,2019年)

圖10 回紋(喻小榮,2019年)

圖11 羊(陶偉桐,2019年)

作品《無極一》的作者在色彩斑斕的漆板上,自由地安排大小、聚散不等的點,這些點猶如散落在深邃天空中的星辰,而有規律排列的線條充滿了秩序感。作品《回紋》的深藍色的小瓶身上,整齊均勻的線條構成的回紋營造出極強的秩序感,由自由隨性的點構成的帶狀裝飾反襯出回紋的規律性和構成感。作品《羊》的自由隨性的點、線、面構成,勾勒出羊的生動形象。從這些作品可以看出,在構成中,線條是最富于表情的,它可以是規整的、剛直的,也可以是自由的、柔美的。線條的運用給人們的生活帶來了豐富的變化。用“線”可以輕易地表現出不同的情緒,如莊嚴、肅穆、崇高的垂直線,靜止、安定、寂靜的水平線,速度感強烈的斜線等都能輕松表現不同情感。機械的直線和柔美的曲線的充分運用讓人們的生活充滿了多樣的變化。

五、結語

在妝佛到漆線雕的演進發展中,漆線雕匠人創造出形式多樣、變幻無窮的藝術之“線”。形式多樣、精美絕倫的線條,是漆線雕意蘊的真實寫照。這種以線為名的漆線雕藝術傳達給我們兩個重要的信息:一是它以漆線材料來為雕像作品做裝飾的;二是它是漆線工藝本身具備的藝術特征。從材料本身的物質性和物質本身的自覺性這兩個方面來說,用浮凸出的線條來盤結成動植物的圖案,或直接以抽象的平面圖案與三維空間的物體相結合,“線”的運用便是其藝術的靈魂,也是其最核心的表現手段。這些線的粗細搭配,疏密相間,曲折順暢,柔媚跳躍,具有情緒化,具有韻律感。漆線雕中的線條,是一種“骨法”,篆書中的渾勁也是一種“骨法”,如書法一樣,漆線雕也可以用“線”的質量來評判作品的優劣,這更加強調了漆線雕線條的重要性。當然,任何線條藝術都不會孤立存在,它是一切的有機組合,是一切因素集大成的表現,甚至在研究線條美的同時還要賦予其一種不應忽略的精神和情感的價值。然而,在飛速發展的當下,流傳千年的藝術瑰寶——漆線雕手工技藝這一民間手工技藝,現已面臨市場萎縮和失傳險境,亟待傳承者知其基因、解其奧秘、承其精髓、揚其精華,以使漆線雕更為金碧輝煌,裝飾出更美的生活圖景。