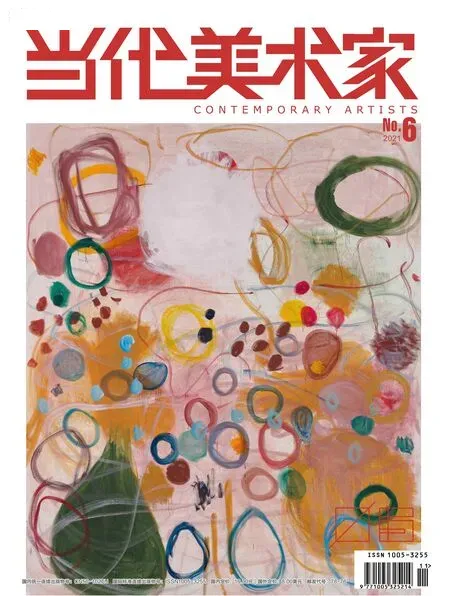

有顏色的房子——張恩利訪談

張恩利 Zhang Enli

1“張恩利:有顏色的房子”龍美術館(重慶館)展覽現場張恩利:有顏色的房子2021年9月19日- 12月12日策劃:王薇展覽地點:龍美術館(重慶館)

《當代美術家》(以下簡稱“當”):您在20世紀90年代的創作聚焦人物及生存問題,呈現了城市中鄉鎮化的一面。無論是題材、色彩、風格都很難與上海這座城市給人的印象聯系起來。上海帶給大多數人的印象是精致,更偏重城市化和國際化。當時您選擇關注這樣的創作主題,并選擇這樣創作風格的原因是什么?

張恩利(以下簡稱“張”):這個問題的前提是,你會設定上海這座城市跟你所生活的城市存在的區別和差異,但在我眼里,我覺得她們沒有區別。從20世紀90年代,包括我的家鄉,包括上海,以及我讀書的無錫,我一直在努力排除這些所謂的表面的城市印象。我們被這種印象所限定,比如說好像上海的藝術家手法非常多,風格比較新穎,或者說不那么保守,很國際化……我覺得這些東西還是表面的。我們無論是從藝術史的學習,還是從文學當中,或者當我們對這座城市有感情,通過身邊的一些東西、真正了解的東西,就會發現不是這樣的。某種印象它是外來的,比如輿論帶給你的,當你生活在那里的時候,去接觸每一樣東西,這實際上給了我們語言難以描述的感受。就像你剛才說上海精致,但是本質上我們人都是一樣的,從這一點來講,我并沒有特意強調什么是上海的樣子,或者是她跟其他城市的區別,我關注是人。人對很多東西的理解,我覺得是相通的,是一樣的。比如我小時候在東北,生病了、不開心了,或者今天吃了一頓好吃的,這種感受是一模一樣的。

當:您關注的是更深入的人的感受,或者說人的共性。

張:我一直關注這些東西,我努力把這些表面上的形式或者說一些在當時看來很新穎的方法去除掉,我覺得這些東西都不重要。在我年輕的時候,大學畢業那年24歲,我覺得這些東西不是一個藝術家所要追求的目標。藝術家做作品是為了什么呢?難道就是為了畫一些漂亮的形式?對這個問題我是有疑問的。

當:當時您創作的動力是什么?

張:我創作的動力就是有感而發。那個時候可以說沒什么外在的動力——沒有展覽,也不存在藝術市場。那時候的想法很簡單,藝術家就是畫家,有創作的沖動就想把它畫出來。

當:在您的繪畫中,無論主題是人還是物,“人”一直是您的創作主題和關照對象。從20世紀90年代厚重、熱烈的“屠夫”系列、“舞&舞步”系列、“吻”系列,到風格轉變的“吃”系列,以及而后的靜物畫、肖像畫,不同的時期,您對人關注的角度是否產生了變化?

張:我一直關注人,只是從不同的角度去反觀。每個階段都是在重新認識我們的所生活的環境,包括我們的城市,甚至人本身的變化。但不是從人本身去反映,而是從角色,比如說從環繞我們周圍空間的這些物體。

當:我感覺您的作品從20世紀90年代的人物畫,到之后的系列,跟觀察的對象的距離逐漸拉開了。早期作品,離人物的視線特別近,不管是屠夫還是大家吃飯的場景都很有現場感。而后距離越來越遠,甚至畫面上沒有人了。

張:在方法上我也有一些改變。最初我想從這些普通的人和事物當中找到一些這個時代非常典型的東西,我喜歡把這些東西隱藏在非常平凡、普通的一些事件跟人群當中,我想從這些事件、人物中提煉出某些時代的特性,而不是從題材上找變化。所以在我早期的人物作品中,都是非常普通的人,有的畫面像漫畫一樣,這種風格會消解一些內容本身的嚴肅性。2003年之后,我的作品基本上全是靜物畫,這些物體實際上也延續了我早年關注最普通的東西這樣一個創作理念。盒子、一團紙或者一個垃圾桶,這些普通的事物所包含的一種感覺就像面孔,城市的面孔,同時它把這個內容消解掉了。我的作品里沒有主要事件或者主要的東西,所有的東西都在平凡當中呈現。

當:橡皮管、水桶、籃球等日常物都出現在了您的靜物畫中。在靜物畫的創作上,您對物品是如何選擇的?畫中的物品是否與您有特別的聯系?

張:這些東西,是每個人每天都會經歷的。它并不是非常奇怪的東西,但是在我的畫里,我會找到一個特殊的角度去呈現它。我們的認知里,事物存在“正反面”。我在2000年的時候畫過一組頭像,但和普通頭像不同的是,我畫的都是后腦勺。但實際上,你看到后腦勺,就會聯想正面是什么樣。我們認識世界的方式永遠存在于“正反面”這樣一個邏輯里,我就把這個邏輯呈現給大家。

實際上我畫過的物品大概有幾百個了,但是在這幾百個物品當中,我覺得有幾個特別突出的,我就像找到了一個密碼。比如說盒子,打開的箱子,一個空的、什么都沒有的房間……我把這些叫做“容器”,我也很“狡猾”,說人也是容器,所有的東西都存在在里面,它就是容器。我們作為人活在這個世界上,在幾十年的人生里他所知道的或者是被知道的所有的東西,這其中充滿了無數的跟命運有關的事件。當我們面對這些物的時候,同樣有這樣的“事件”,比如一把椅子,用了5年皮子破了,再過10年掉了一個腿,然后可能被作為二手家具賣出去,另一個人買回去又修了一下,把皮面換成了某種布面……椅子經歷就像一個人的生命,從新的、年輕的,到中年,再到衰老,最后被遺棄掉。這樣一個過程就是我關于“容器”的各個階段的一個大致的想法。

當:從早期的人物畫到靜物畫,您的作畫風格形成了不小的變化。比如您早期的作品中可能會有一些引導大家視覺的線條符號,在之后的作品中您把它們去掉了。

張:實際上我覺得我的創作不是在風格上形成了轉變,而是拓寬了,語言上也更加自由,把一些很有個性的方面弱化,留下的是一種自我風格不是特別明顯的繪畫方法。

在早年的人物作品里,我利用這些視覺符號,暗示人物的內心活動,同時把繪畫的完整性和嚴肅性破壞掉,讓它形成另外一種東西。就像我們在一個完整的畫面上又貼了一張紙,把它原本的某種東西覆蓋掉了。我當時的這種畫面處理,希望讓大家不止看到畫面的主體,并不是簡單地描繪社會的樣貌,更想呈現人物內心的復雜性。

在靜物系列,我在畫面中去掉了那些符號,因為我覺得不需要用這些符號再去引導大家了,這些物體本身和作品畫面都已經足夠豐富,足夠“難以描述”。有時候在生活中,你面對著一堵墻,它沒有內容,但是你可以通過它讀取一些東西。繪畫藝術始終是跟人的情緒和內心活動的對話。我希望任何一個觀眾看這些畫的時候,都能把自己的內心活動補充進去,這是一種交流,是繪畫這個古老的藝術所具有的強烈的活力,也是它非常難以被取代的原因。

2張恩利酒吧布上油畫140cm x 150cm1994?圖片由龍美術館提供

當:通過焦點透視法制造視覺錯覺,是作為平面藝術的繪畫常用的營造空間感的方法。您的“馬賽克”系列和部分描繪房間的作品,就營造出了縱深的空間感。但其他大部分作品并沒有完全按照焦點透視進行描繪,甚至通過色彩的平涂、簡化背景等方式突出了平面性。2007年您開始創作空間繪畫,將繪畫與空間結合。您如何看待繪畫與空間的關系?

張:我覺得在平面繪畫中的透視是一個基本的技術性的問題,這個問題一直伴隨著繪畫的發展。但當我們理清了空間與透視的原理,對于繪畫來說討論的意義就不大了。我的“馬賽克”系列,利用線條形成的透視產生了一種迷幻的感覺,看了之后就像會陷入進去,我喜歡這種感覺。它簡單,但是又好像有什么吸引你,我喜歡這樣的東西。

空間繪畫就是另外一個問題了,這是一個繪畫的本質問題。我們人類最初在巖洞里面,或者墻上畫的巖畫、壁畫,營造的是人跟環境的氛圍,人在這個氛圍里所產生的高興或者莊嚴的情緒,就像一本書,承載了很多東西。

3張恩利吸煙布上油畫150cm x 170cm2002?圖片由藝術家工作室提供

當:您的空間繪畫最早的靈感或者沖動是來源于巖畫、壁畫嗎?

張:我第一次嘗試空間繪畫是2007年,在比利時安特衛普的雙人展“循環,沒什么可看”。我年輕時搬家,家具移走以后發現墻上留下了痕跡,這些痕跡讓我情緒非常失落,非常難以描述。正好當時在比利時有一個非盈利空間,尺度不是特別大,我想把曾經住過的房子的空間復制過去。我就大膽去實現了一個空間繪畫,把那種人在空間里生活,留在墻上的痕跡畫了出來,我覺得效果非常好。

第二個空間繪畫的作品是在“光州雙年展”,我同樣把曾經住過的兩室一廳的房間,用木頭造了一個一模一樣的模型,放在了現場空間里,花了非常大的成本。所有的內部景觀都是靠我的回憶呈現的,哪里是床,床邊是不是有床頭柜,地板是什么樣的……然后把這些痕跡畫出來。這也是我對關于記憶,關于移動空間的很直觀的表達。

2013年在倫敦當代藝術學院的作品更進了一步,我創造了一個魔幻的空間,讓人不知道自己在哪。

當:不同于空間繪畫對墻面的依附性,您用紙箱搭建的裝置營造出了自己的空間。在這一主題的創作上,您為何選擇了紙箱?這是否與“容器”的概念一脈相承?

張:紙箱的這個東西我覺得太好了。我選擇的這些材料都是比較便宜的,我不希望作品的造價成為問題,這也跟我從20世紀90年代就一直關注普通的事物有關系。我是一個很不愿意浪費的人,我覺得藝術家不應該過多地浪費材料,沒必要。所以我選擇的材料、畫布也是非常便宜的,或者直接用水性顏料畫在墻上,我從來沒有很奢侈地用那些非常昂貴的或者高科技的材料去制作作品。在創作上,這一點是我沒有改變過的。我一直喜歡用那些樸素的、離我們很近的、最日常的、最大眾化的材料,也一直在關注和研究這些東西。

我作品里的紙盒可以用多次,每次展覽的組合都不會重復。我根據不同的空間設計搭建方式,跟這個空間產生一些關系。它不是一個固定的雕塑,是移動的,可以像搭積木一樣進行組合,這也是我這些立體作品的特點。我不會設定這件作品必須怎樣懸掛、要多大面積,10平米或100平米,它都存在,可以在空間里濃縮和移動,這也讓作品變得獨一無二,既普通又獨一無二。

根據空間的情況,我也會調整紙盒的色彩和圖案。比如龍美術館(重慶館)的建筑體是非常豐富的,我通過盒子的搭建讓作品形成格子,跟建筑本身的直線條成為對照關系,就像在空間里放了一個建筑的縮小體。當人進到門洞里面,紙盒堆砌的空間就像一個井,引導別人往上看,產生一種仰視的視角,形成一種人在井里或者在高處的心理變化。我希望通過這些設計讓人產生一點迷幻的感覺。

紙盒是我們每天都會接觸的,我們搬家、收快遞,所有的移動都跟紙盒有關,它跟我們太緊密了,這種緊密讓我們對它已經視而不見了。我們對它認知的冷漠也好,過于熟悉也好,是否會影響它存在的價值?所有的東西都會讓我產生這樣的疑問。我喜歡用紙盒子,若干年以后它會消解掉,100年以后可能就沒了,這是一個自然的過程,它關于藝術存在的時間。我覺得沒有什么是永存的,只是有些東西長一點,有些短一點。空間繪畫就是畫在墻上的一些東西,兩個月就消失了,這也是我的目的。而且我們以藝術家的名義到處涂抹,占領現實空間,但是我覺得有些東西實際上是不被需要的。我用最便宜的方式占領了這個空間兩個月,作品的生命周期就完成了,結束了。藝術品的生命就是這樣,我們沒有必要去擔心,或者覺得作品應該流芳百世。有的時候我們藝術家太把自己做的東西太當回事了,其實沒有那么高的價值。如果說有一個空間給你用兩個月,你的作品做得成功,有500個人,甚至5000個人看到,我覺得已經實現了目的,作品也完成了使命,至少在5000個人的記憶中留下了這樣一個場景。我們經歷過的一切東西,都會成為記憶,在每個人的個體當中。

4張恩利紅色的皮管子布上油畫150cm×150cm2013?圖片由藝術家工作室提供

當然了,我們所看到的現實和記憶中的現實是不一樣的,記憶可能跟隨我們一輩子,但現實可能只存在很短暫時間。這讓我覺得做作品特別有意思,傳遞了自己的想法,證明了我對城市的理解和我所看到的東西。我們周遭的東西有很多關于時間、關于痕跡,時間會磨滅很多東西,這個世界是容納不下太多東西的。

當:這可能也是空間作品跟平面作品的不同之處。平面的作品很難通過觀看的視角產生變化。

張:平面作品的可變性小,比較固定,繪畫永遠有一個最佳觀看點。立體作品完全不同,觀看點可以是任何一個角度。

當:甚至走進去,感受它。

5張恩利郊區女孩布上油畫198cm x 180cm2020 - 2021?圖片由藝術家工作室提供

張:對,立體作品參與者的觀感是非常直接的,而且可以觸摸。平面作品是人跟作品對視的關系,它會讓觀看人的心理產生一種非常復雜、微妙,或者猜測的情緒,比如對于某些形象你會猜測這是什么,為什么是這樣的?有些人敏感度高,會覺得突然受到了一種沖擊,非常有意思。在我的藝術范疇內,絕對不存在我追求的某種固定的形式,我也不覺得我的某種形式是世界上獨一無二的。我覺得創作上的東西都是可變的,但我希望作品里有我的DNA,比如畫面上用鉛筆畫的格子,它是我多年來形成的一種偶然的方法,最后總結成一種視覺形式。

當:我感覺您談到自己的創作和作品,都跟人的生命的痕跡有關,不管是居住的痕跡,還是我們跟其他人產生的關系。您的作品中有一些小細節,比如紙箱上的膠帶,是不是也想營造一種被用過的痕跡?

張:它非常巧妙。這是我的一個非常聰明的處理方法,我會選擇透明的、黃色的膠帶,形成“筆觸”,同時,它也是連接。作品反復拼接、組合以后,膠帶會變得非常厚實,就像“包漿”一樣。太新的盒子會有生硬的感覺,這些盒子隨著反復的使用,次數越多越有意思。

當:從靜物畫到抽象畫,您的創作狀態有哪些改變?

張:靜物畫時期我非常冷靜。就像一個人發呆,突然會把某些思緒調出來。發呆很重要。在靜物畫這個時期,我經常處在發呆的狀態,把所有的情緒都隱藏起來,筆觸也看不到很個人化的東西,顏色上也是非常中性的,就是物體本來的顏色,沒有主觀的情感加進去。這個時期我的情緒是不外露的。

抽象作品想表達的東西不一樣,因為它沒有形象,要通過筆觸、顏色、情緒去表達。很多人認為抽象藝術家很瘋狂,其實不是的,作品都是一點點畫出來的,創作時更要控制情緒,肯定不會像瘋子一樣亂動。在這些筆觸反復覆蓋的過程中我非常克制,而且要保證筆觸自然又不夸張,是一種不過度的抽象,很松弛。但其實每一筆都在腦子里有一個完整的模式。可能這些筆觸都是天然笨拙的。

當:但笨拙其實是最難的。

張:是挺難的。因為人是聰明的。

當:想要回到最開始的狀態還是很難。

張:所以我需要記住很多東西,讓自己相對安靜一點——不能說純潔,讓自己更安靜一點,可能會有這樣的東西出來。當人把所有的目的性和固有的經驗去掉,可能才會有些笨拙的東西。但這不是類似“素人”的概念,它必須建立在積累了很多經驗以后,才能很好地掌控。