樟樹藥幫中藥炮制特色技術探討

馬國平

(江蘇省中醫院,江蘇南京210029)

中藥炮制是在中醫藥理論指導下,根據中醫辨形色氣味,低毒高效[2]。

“樟幫”炮制技術發祥于江西省樟樹市,地處贛江中游,早年與新余、新干、峽江、豐城等地藥商結成樟樹藥幫。樟幫的中藥加工炮制技術素以“術遵岐伯,法效雷公”而著稱,“制雖繁,不惜工”,一絲不茍,獨具一格,具有鮮明的地方特色。筆者參加了國家中醫藥管理局的中藥特色技術傳承人才培訓項目,深入學習了“樟幫”中藥炮制特色技術,現從其使用工具、切制技術、炮制工藝與輔料、發展現狀、存在問題等方面進行探討,并對其傳承與創新談幾點建議。證施治和調劑、制劑的需要,對中藥材進行凈化、切制、碎斷、炮炙等系列傳統加工技術的總稱。傳統中藥炮制技術根據全國區域位置不同,大致可歸納為四大流派:即北京的“京幫”,四川的“川幫”,江西的“樟樹藥幫”與“建昌藥幫”[1]。京幫獨特技藝體現在切制和復制上,飲片片型規整、大小適中,工藝以發酵、燉制、一發多制、多輔料炮制為特色。樟樹、建昌兩幫炮制工具、輔料獨特,樟樹藥幫(簡稱樟幫)炮制注重火候,逢子必炒,炒黃的藥黃而不焦,火炮的藥松泡酥脆;建昌藥幫炮制工藝取法烹飪,飲片講究

1 炮制工具特色

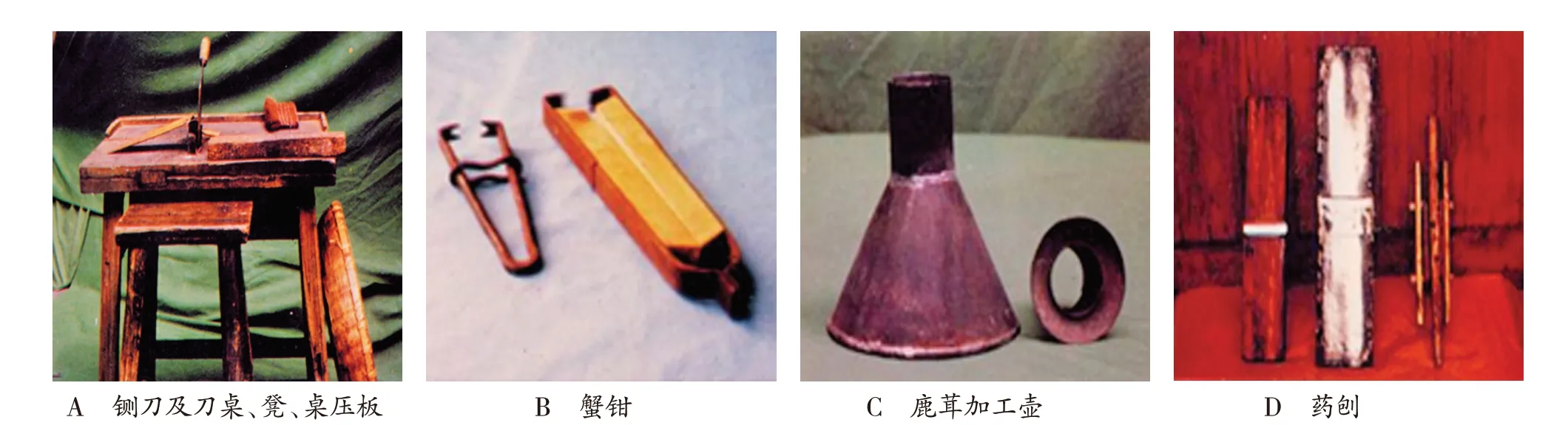

“樟幫”中藥炮制有其獨特的傳統加工炮制工具[3],包括鍘刀(圖1-A)、片刀、刮刀、鐵錨、碾槽、沖缽、蟹鉗(圖1-B)、鹿茸加工壺(圖1-C)、壓板、硫黃藥柜和藥刨(圖1-D)等。其中片刀、鍘刀面小口薄,輕便鋒利,被稱為“樟刀”,與建昌幫的“建刀”、禹幫的“滿月刀”并稱為全國“三把刀”。樟刀以葉片輕、鋒利,所切中藥飲片“薄、輕、齊、美”而久負盛名。藥界曾評論樟刀:“老君爐中純火青,煉就樟刀葉片輕。鋒利好比鴛鴦劍,飛動如飛飲片精。”

圖1 樟幫特色中藥炮制工具

2 切制技術特色

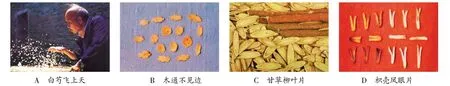

樟幫飲片繼承了傳統工藝,選料上乘,切制精良[3]。有“白芍飛上天(圖2-A),木通不見邊(圖2-B),陳皮一條線,半夏魚鱗片,肉桂薄肚片,黃柏骨牌片,甘草柳葉片(圖2-C),桂枝瓜子片,枳殼鳳眼片(圖2-D),川芎蝴蝶雙飛片,檳榔切108片,一粒馬錢子切206片(腰子片)”的說法。樟幫飲片依照藥性及臨床,分為圓片、骨牌片、斜片、直片、肚片、絲條片、段筒、骰子、劈片、刨片等,刀工獨具一格,片型美觀,厚薄適中,反映了樟幫的制作工藝特色。樟幫飲片外形美觀,與潤藥關系極為密切,潤藥得當,既保證質量,又可減少損耗。樟幫在中藥材水處理過程中,按大小、粗細、軟硬程度等分別處理,注意掌控氣溫、水量、時間等條件。除必須浸泡者(水半夏、雷丸、金果欖等質堅),一般都以“少泡多潤”“藥透水盡”為原則。

圖2 樟幫飲片切制特色

3 炮制輔料特色

樟幫炮制藥材的輔料非常講究,固體輔料有糙米、蜜麥麩、白礬、豆腐、灶心土、滑石粉、油砂、紅糖及其他藥物等,液體輔料有酒、醋、鹽水、姜汁、蜜汁、甘草汁、皂角汁、米泔水、米湯、山羊血、豬心血、鱉血、膽汁、羊脂油及童便等[4]。輔料講究地道,例如酒制,樟幫都選用當地名酒[5]。酒炒以糯米甜酒為主,酒洗以白酒為主,酒蒸用封缸酒;醋制用陳年米醋。唐代《新修本草》最早指出:“諸酒醇醴不同,惟米酒入藥用。”宋代《本草衍義》:“今入藥佐使,專用糯米,以清水白面麩所造為正。”現在全國各地多用黃酒或白酒炮制藥物,唯獨樟樹地區仍保留用糯米酒炮制的特色,充分反映了樟幫藥業人員嚴格遵循“凡炮制,依古法”的特點。

4 炮制工藝特色

樟幫獨特的炮制技術聞名遐邇,經過精細加工與包裝后的中藥材也都因其加工方法獨特、療效顯著而大受歡迎。樟幫獨特的炮制技藝包括:

4.1 逢子必炒 樟幫飲片炮制,有“逢子必炒,藥香溢街”之說。逢子必炒,得其香氣,炒至裂口,易于煎出有效成分,提高藥效。

4.2 炒黃的藥黃而不焦 樟幫有炒黃的藥黃而不焦而香氣四溢的特點。關鍵在于掌握“火候”及藥物特性。炒黃用小火或中火進行,不斷翻動,以藥物呈黃色或比原色加深,或發泡鼓起為度。

4.3 火炮注重火候 火炮在技術方面掌握火候十分重要,樟幫特色火炮技術,講究火炮之藥,外焦起泡,內黃空松,功效俱到。如炮姜,將干姜片置燒紅的鍋內,迅速翻動至起煙,以外表鼓脹起泡,內呈網絡酥松為度。

4.4 火煅之藥酥而不堅 煅制在樟幫廣泛用于礦物或某些動物類藥物,如貝殼類和血余等,使之經高溫,除雜質,變性狀,質地疏松,利于粉碎煎汁,也可消除毒副作用,增強療效。火煅的方法根據藥物硬度及性質而異,樟幫將煅法歸納為“堅者煅淬,較堅明煅,輕者飛煅,得其酥脆,留其藥性”。

4.5 其他 其他諸如炒炭之藥焦而存性;甘草、皂角浸漬而解毒;滋補藥重蒸悶;藤黃山羊血制而去毒;鱉血炒柴胡;童便浸馬錢子[6];七制、九制香附;附子制備成臨江片;等等。

5 發展現狀

隨著中藥現代化的發展,樟幫中藥飲片炮制實現了生產質量管理規范(GMP)規范化生產,中藥飲片炮制工具基本實現了全自動。常用的凈選設備有風選機、XCD-300磁選機等,切制設備有剁刀式切藥機、直線往復式切藥機、旋料式切藥機、刨片機等。現代設備的廣泛應用大大提高了生產效率,不但滿足了工業化大生產的需求,還保證了中藥飲片切片厚度的均勻性、一致性。

同時,樟幫還利用傳統特色工藝與現代研究相結合制定出規范化樟幫炮制工藝。如:樟幫白芍飲片切制工藝以浸潤用60℃的水,浸潤時間為1 h,悶潤時間為72 h,飲片切制厚度為0.5 mm,干燥溫度60 ℃,干燥時間150 min為佳(以芍藥苷含量、芍藥內酯苷含量、水溶性浸出物含量作為考察指標)[7];樟幫炒梔子的最佳炮制工藝為220 ℃,炒11 min;樟幫焦梔子的最佳炮制工藝為240 ℃,炒18 min。

6 存在的問題及展望

樟幫中藥特色炮制技術雖然工藝精湛,所炮制出的中藥飲片片型優美,但目前有經驗的傳統老藥工人數嚴重不足,以至于他們在長期實踐中憑經驗總結得到的核心技術難以推廣,嚴重影響中藥特色炮制技術的傳承與發展。因此,培養一批既懂中藥炮制理論,又能傳承和發展傳統炮制工藝的中藥炮制人才至關重要。要從各方面改善他們的成長和生存環境,讓他們能全身心地投入到中藥炮制事業,為中醫臨床和中成藥生產提供優質的中藥飲片。

樟幫傳統中藥特色炮制技術如切片厚度、炒黃、炒焦、炒炭存性等工藝標準完全靠老藥工的經驗來判斷,在實際生產中多是從氣味、形態上來控制飲片質量,因此飲片炮制技術標準和質量評價體系缺乏科學的數據標準,還需通過對中藥飲片炮制進行規范化研究來進一步完善工藝技術參數,制定出完善的質量評價體系。如龔千峰團隊[8]對大薊飲片、大薊炭的炮制以柳穿魚葉苷指標成分制定質量標準作了全面研究,并實現了產業化生產。

通過對樟幫炮制特色技術的學習,筆者認為樟幫中藥炮制特色技術不能僅僅是一種文化遺產,應加快開展對樟幫中藥炮制傳統特色技術的挖掘、整理和傳承,對特色技術的本質要有準確的認識、理解,把握好傳承與創新的度。人工切片技術要求高,效率低,這就需要利用機械來提高效率,但機械切制飲片切面粗糙、光潔度差、碎片多,這關鍵在于切片前的飲潤。可以參考原天津中藥飲片廠在中藥飲潤方面做的創新性工作,如利用潤藥罐調整壓力、水溫,縮短中藥材飲潤時間,控制用水量等。控制溫度、時間、轉速(翻炒頻率),使用炒藥機進行炮制,既提高了效率,又改善了工作環境,避免操作人員吸入有害氣體。其他還可使用如熱風或紅外干燥、微波干燥、冷凍干燥、氣流粉碎等創新性技術。對于使用量大、人工成本高等問題,還可以進行數字化自動控制。應用高效液相色譜法、氣相色譜法、質譜、氣質聯用、液質聯用、高效毛細管等現代儀器進行質量控制,通過正交試驗對飲片炮制工藝的規范化作進一步研究。未來應該深入研究中藥飲片炮制機理,做出一套完整、全面的樟幫中藥炮制工藝標準和質量評價體系,并實現中藥飲片生產質量控制全過程可追溯,使中藥炮制理論和技術向精準化、規范化、產業化發展。目前,我國中藥炮制技術多樣,不同流派中藥炮制方法存在很大差異,我們應該通過學習,對比融合,萃取其中的精華,結合臨床需要,研究新型中藥炮制方法,傳承并發揚中藥特色炮制技術。