幸運的人生華麗重啟

葉美燕

“我這一生歷經坎坷,但終歸也是幸運的一生,我一直被幸運女神眷顧著!在花兒一般的年紀患上奇怪的病,我很慶幸自己沒有被這突如其來的晴天霹靂給擊倒。因為我有始終如一地愛著我、鼓勵著我的父母、親友!是他們‘砸鍋賣鐵也要把我治好’的決心一直感染著我,讓我更加努力積極向上地生活。”這是故事的主人公張振(化名)術前發在朋友圈文章中的一段。他是我在東西部對口醫療幫扶一年多中,讓我特別感慨及感動的一個人。

2005年,年僅13歲的張振確診脊柱側彎,當時家里一貧如洗,錯過了最佳治療時間。但是他沒有因此消沉,一直很樂觀,學習也很刻苦。為了給孩子籌集手術資金,張振父母全年無休地到當地工地干活。在借錢貸款、東拼西湊下,張振終于在2010年做了第一次脊柱側彎手術,費用高達18萬元之多。屋漏偏逢連夜雨,因剛上高中,學業繁重,做完手術不到三個月,張振又回學校上課了。可能是術后沒休息好和長時間地坐立,2011年底,張振身體右上方螺絲釘松動了,把張振的皮膚軟組織抵穿。疼痛日夜伴隨著張振的生活。

“家里還因第一次手術欠著巨額債務,我想能忍則忍一下。”張振說。身體病痛的同時,張振還在堅持學習。整整堅持了半年,實在忍無可忍才去取出松動部分的螺絲釘,又花費了5萬多元。

之后,張振的身體里面只有一根支撐架支撐。“身體一直感覺不適,但不敢去醫院檢查,害怕有不好的結果。”張振說。天性樂觀開朗的他,大學畢業后便到恩施州殘聯做臨時工,并主動提出要為脫貧攻堅出一份力。

2017年底開始,張振便一直奉獻在脫貧攻堅的第一線。然而,病痛再次襲來。2018年4月,張振身體里面僅剩的支撐架從中間斷裂,致使腰部螺絲釘再次松動造成軟組織損傷。為了不耽誤脫貧攻堅工作,再加上他自身經濟狀況原因(家里前2次手術的欠債還沒還清),一直沒去醫院就診。怕親人同事擔心,張振再次選擇了隱瞞和堅持。兩年多來,他一直拖著受傷的身體瞞著所有人全身心地投入到工作中。“那時我心里也有恐懼,但最終還是決定再堅持一下,走一步算一步。”張振說。

時間走到2020年,幸運眷顧了這位善良向上的人。正當張振一籌莫展之際,杭州市蕭山區中醫院醫療對口幫扶利川“重塑人生脊梁”“杏林天使基金”項目,讓他看到挺直脊梁的希望,回歸正常生活的曙光。

在9月下旬,他通過利川市殘聯找到我,我將他的情況向全仁夫院長作了專門匯報,將X線片子發過來遠程會診。得知可以手術,張振在2020年10月初奔赴杭州市蕭山區中醫院。脊柱矯形科李偉主任介紹,根據張振的病史,他的脊柱畸形屬于青少年特發性脊柱側凸。

脊柱側凸是指脊柱的一個或數個節段在冠狀面上偏離身體中線向側方彎曲,形成一個帶有弧度的脊柱畸形。

青少年特發性脊柱側凸是青春前期或骨骼成熟前發生的脊柱側凸,占所有脊柱側凸的80%。因為這一時期,是人的一生中第二個生長高峰,脊柱生長也較快,原本輕微的脊柱側彎此期加重也較快。所謂特發性,指其原因尚不明確。

在杭州蕭山中醫院的治療生活對于張振而言,是溫暖的回憶。“來到醫院看到咱們過來治療的老鄉一個個都挺直了脊梁,真開心啊!”張振由衷地說道。

2020年年底張振回到利川,全家過了最開心的一個年。

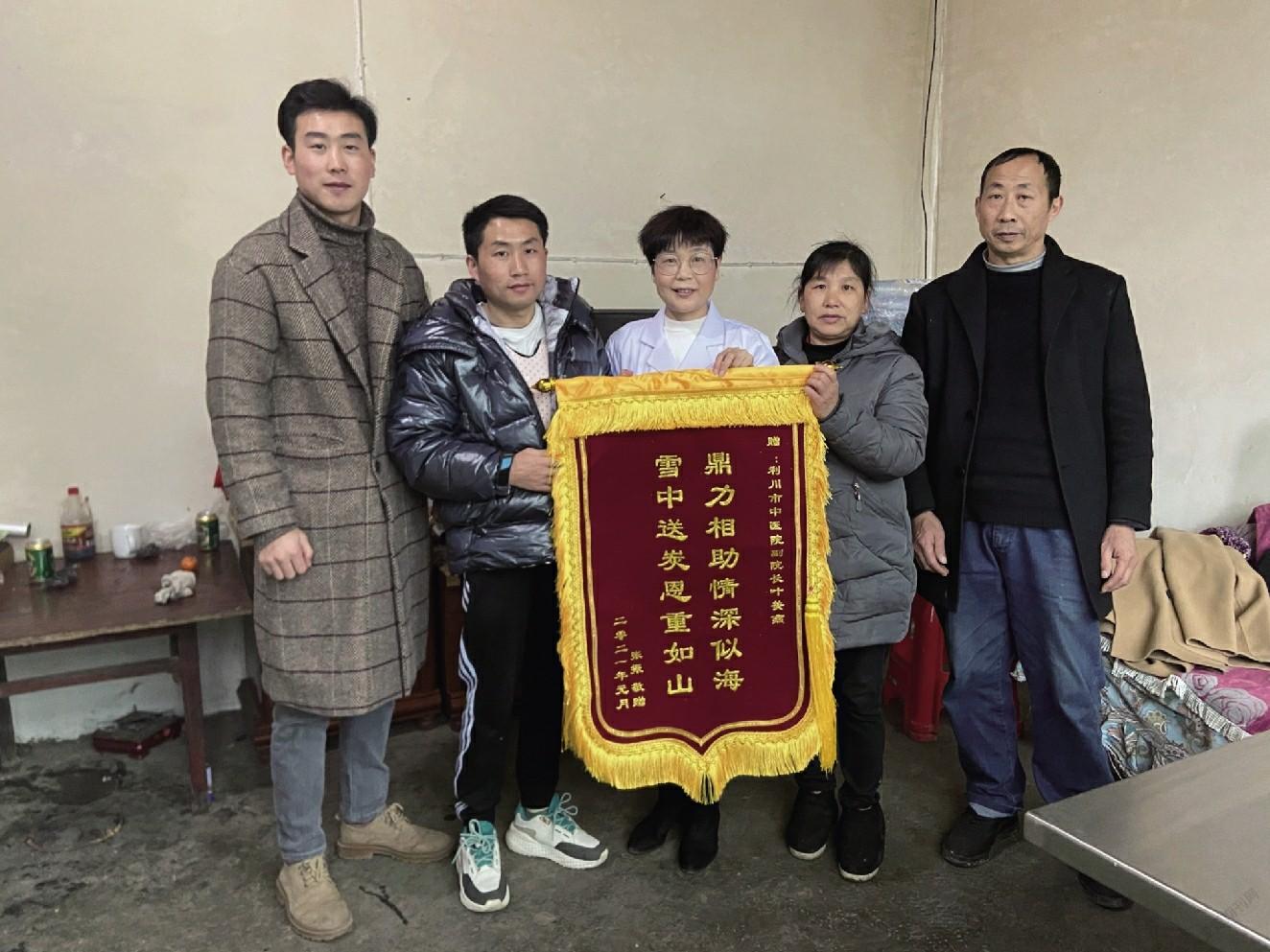

得知2021年3月1日張振要開始正常上班,受蕭山對口幫扶利川工作組和全仁夫院長的委托,我返回利川當天便前往張振家走訪。只見他家二層平房,白墻水泥地,簡陋但很整潔,一家人溫馨友愛,相互扶持。張振母親說:“精準扶貧幫我們解決了大難題,以后的生活有奔頭了。”張振父母還把早就備好的錦旗送到了我手上。

走訪結束臨走前,我跟張振交代了術后注意事項,半年之內不能做劇烈的活動,尤其不要彎腰、扭腰、搬提重物等,術后一年之內也不可以做對抗性的活動或運動。走時,張振給了我一封感謝信,信中他寫道:“作為‘重塑人生脊梁’項目的受益者,同時也是一名參加了三年扶貧工作的基層駐村扶貧工作隊員,我更能切身體會‘重塑人生脊梁’項目對于貧困山區脊柱畸形患者的重要性。這不僅僅是簡單的醫療幫扶,更是中華民族‘博愛濟世,樂善好施,扶危濟困’的傳統美德淋漓盡致的體現。蕭山區中醫院全仁夫院長帶領他的團隊不畏艱辛,精醫術,懷仁心,一次次地突破,給我們這群幾乎絕望到放棄生活的殘疾人,帶來的不僅僅是一條挺直的脊梁,更是給了我們重生的機會,讓我們重燃了對美好生活的信心。”

編輯/孫蓓紅