砂卵石地層城市地鐵修建對既有建筑物影響分析*

陳 煒,畢志華,孫海峰,彭小雨,王 亞

(1. 中國水利水電第四工程局有限公司,河南 洛陽 471000; 2.西南交通大學,四川 成都 610031)

0 引言

近年來,隨著我國經濟的快速發展,大力推進城市建設的同時,出現交通擁堵、城市環境日益惡化等問題。地鐵作為一種安全、快捷、高效、環保的交通方式,迅速成為解決交通問題的首要選擇[1-3]。城市地鐵施工主要包括基坑開挖卸載與后期建筑施工加載、區間隧道施工,這兩部分施工會對地表既有建(構)筑物產生不利影響。關于城市地鐵施工對地表既有建(構)筑物的影響及控制措施,已有一定的研究成果。

在基坑施作方面,不少學者對基坑開挖進行全過程有限元模擬,分析基坑開挖時土體的應力變化,并總結基坑圍護結構的變形規律[4-5]。結合大量軟土地層基坑施工案例與模型試驗結果,對比研究基坑開挖對建筑物樁基變形的影響規律[6-7]。建立基坑開挖數值模型,分析基坑圍護結構、周邊地表沉降、鄰近建筑物沉降間的作用關系,并歸納總結其變化規律[8-10]。在區間盾構隧道施工方面,通過分析盾構施工周圍沿線既有建筑物的環境風險,給出地表沉降計算方法[11]。利用有限元軟件研究盾構掘進對既有建筑物受力和變形的影響規律[12-15]。利用有限元軟件分析不同圍巖、埋深下盾構隧道穿越既有建筑時的地表沉降及變形規律[16]。

現有研究大多單獨考慮城市地鐵施工過程中地鐵車站和區間隧道施工影響,綜合考慮兩者施工影響的研究尚不多見。

1 工程概況

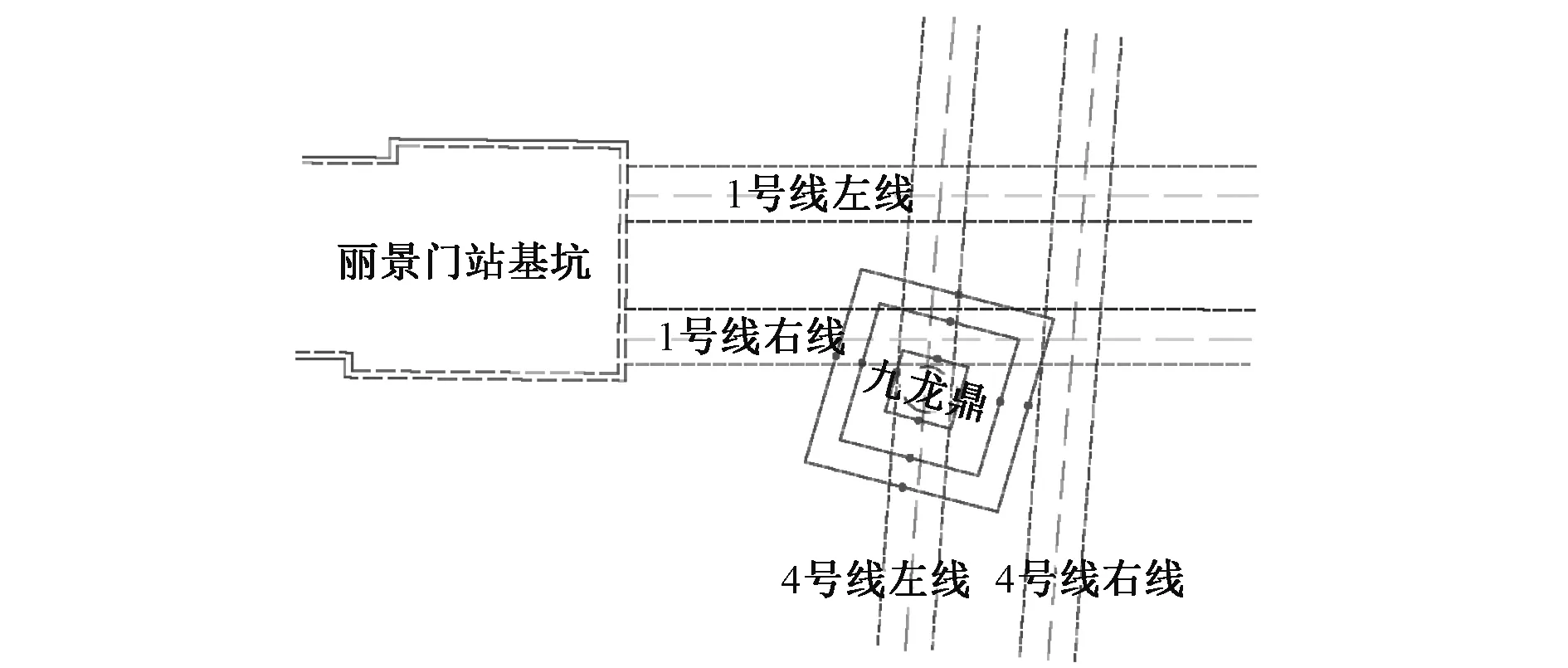

洛陽市軌道交通1號線麗景門—青年宮區間隧道(DK16+782.840—DK17+855.778)西起西關路,沿中州東路向東鋪設,止于青年宮,左、右區間共長2 150.202m, 右線在DK16+800—DK16+940近距離下穿地標建筑物九龍鼎,且九龍鼎距麗景門站東端頭最近約29.9m,九龍鼎與雙線隧道關系如圖1所示。

圖1 九龍鼎與雙線隧道關系

2 數值模擬分析

2.1 模型建立

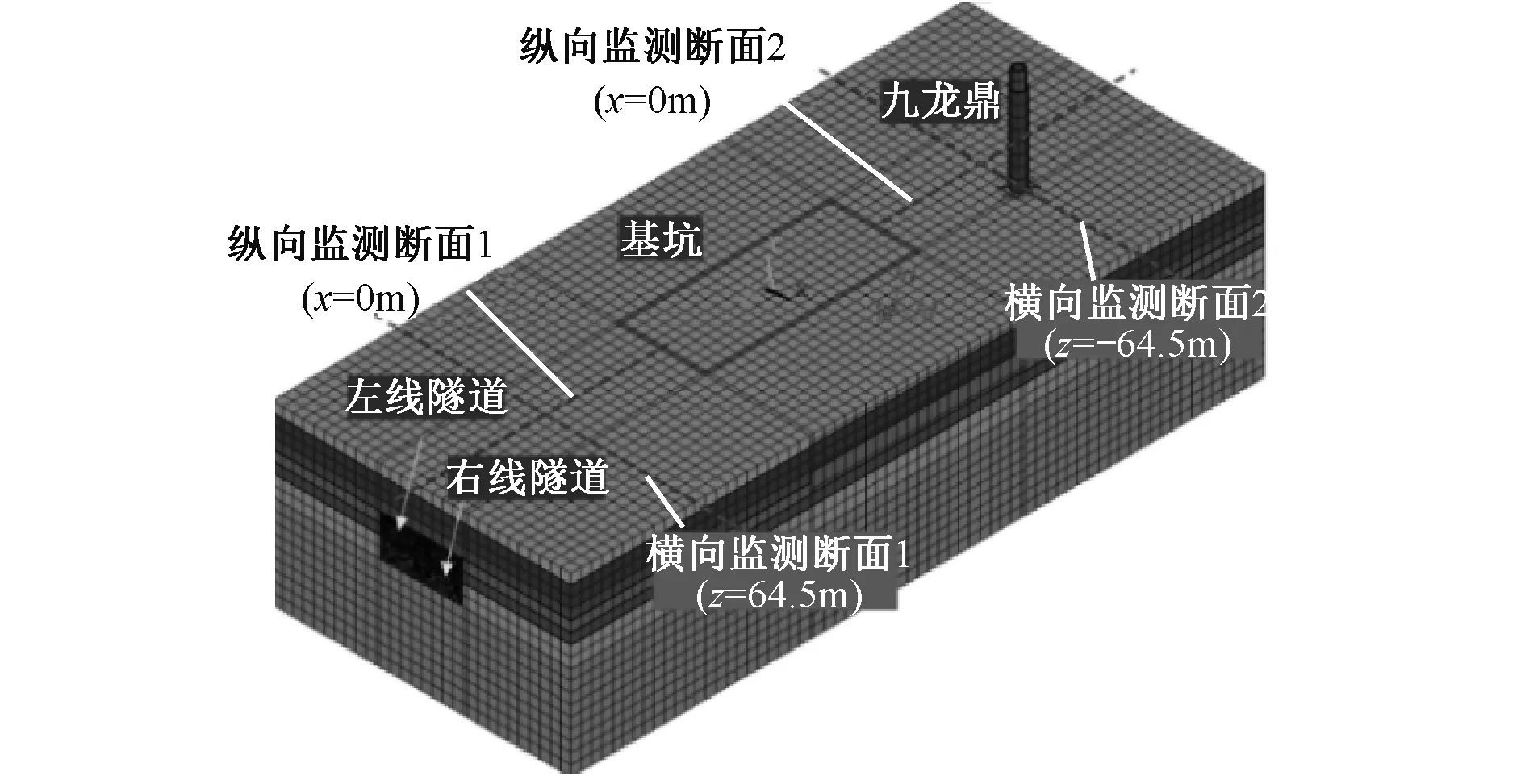

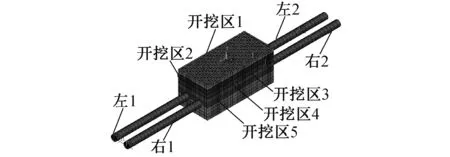

在模擬過程中取基坑深度18m,雙線隧道中心線間距16.1m,考慮到基坑開挖影響范圍為開挖深度的3~5倍,隧道開挖影響范圍為開挖洞徑D(6m)的3~5倍,綜合考慮模型尺寸為x=81m,y=50m,z=201m。其中,麗景門站基坑長60m、寬24m,東側端頭距九龍鼎30m,西側端頭距九龍鼎90m,整體模型如圖2所示。

圖2 整體模型

2.2 計算參數

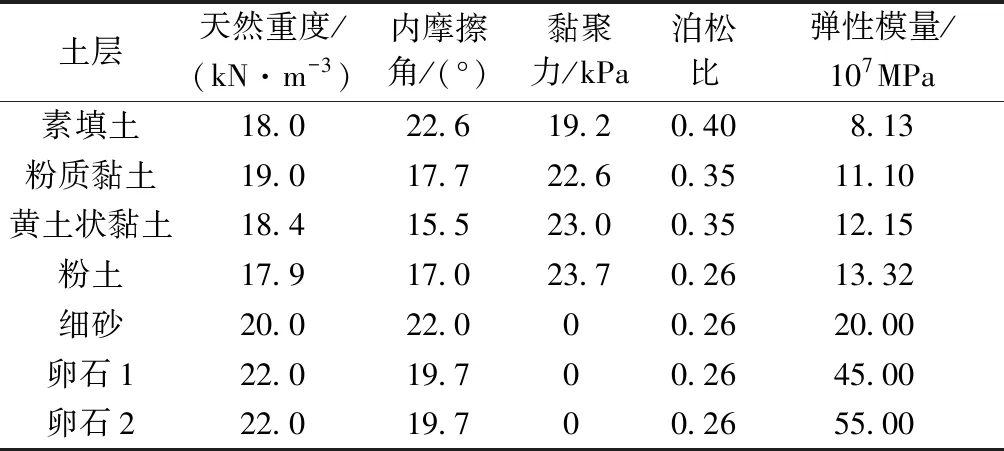

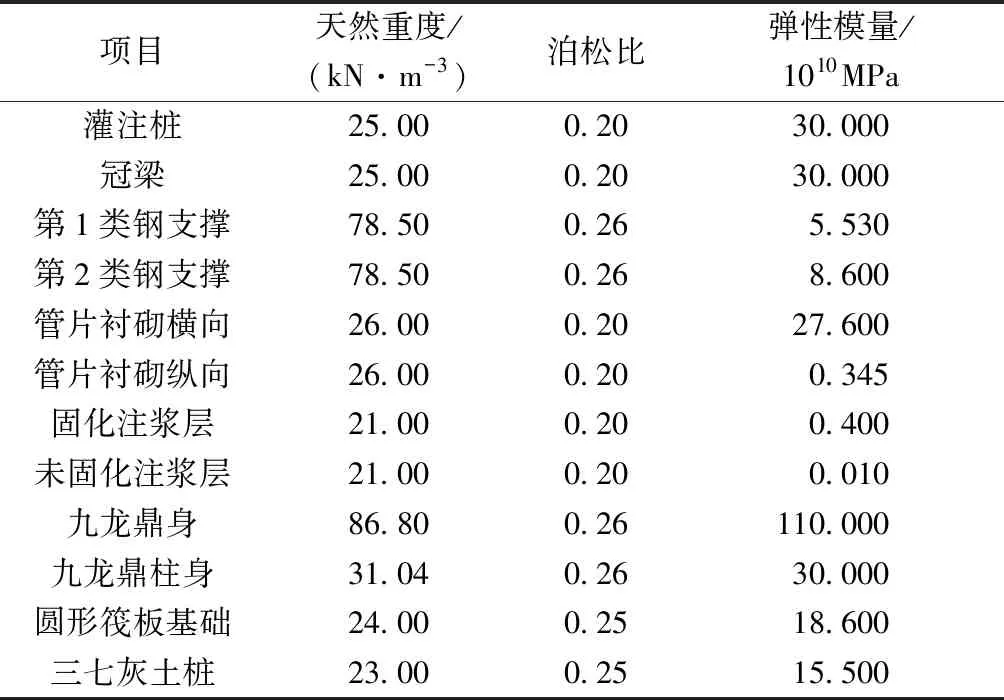

模型土體采用Druker-Prager屈服準則,土體材料具體取值如表1所示。

表1 土體材料參數

九龍鼎自身及底層基礎、基坑開挖過程中的支護結構、隧道開挖過程中的襯砌結構及注漿層均采用彈性材料模擬,具體參數取值如表2所示,其中第1類鋼支撐為基坑施工中第2,4道鋼支撐,第2類鋼支撐為第3,5道鋼支撐。

表2 支護結構材料參數

2.3 計算過程控制

先開挖麗景門站基坑,再進行隧道開挖,雙線隧道及基坑位置關系如圖3所示。

圖3 雙線隧道及基坑位置關系

1)麗景門站基坑開挖 通過單元的“殺死”與激活模擬基坑開挖與支護,模擬施工步驟為:冠梁及灌注樁自重應力平衡,第1道混凝土支撐施作,開挖區1開挖(3m),第2道鋼支撐施作,開挖區2開挖(3.5m),第3道鋼支撐施作,開挖區3開挖(3.5m),第4道鋼支撐施作,開挖區4開挖(4m),第5道鋼支撐施作,開挖區5開挖(4m)。

2)麗景門站—青年宮站區間隧道開挖 隧道開挖順序為左1隧道→左2隧道→右1隧道→右2隧道,由于管片幅寬為1.5m,計算中每個開挖步長均取兩環管片幅寬,即3m,每條線開挖46步,雙線共92步。具體模擬過程為:①地層自重固結沉降;②開挖兩環管片土體,釋放25%的地層荷載;③拼裝管片并脫出盾尾,釋放剩余75%的地層荷載;④管片脫環,6環范圍內注漿層為未固化狀態,超出6環變為固化狀態。

2.4 監測斷面及監測點布置

1)監測斷面布置 為準確得到砂卵石地層下基坑及隧道施工時地表橫、縱向的沉降規律,選取縱向監測斷面1,2、橫向監測斷面1,2進行監測分析(見圖2)。

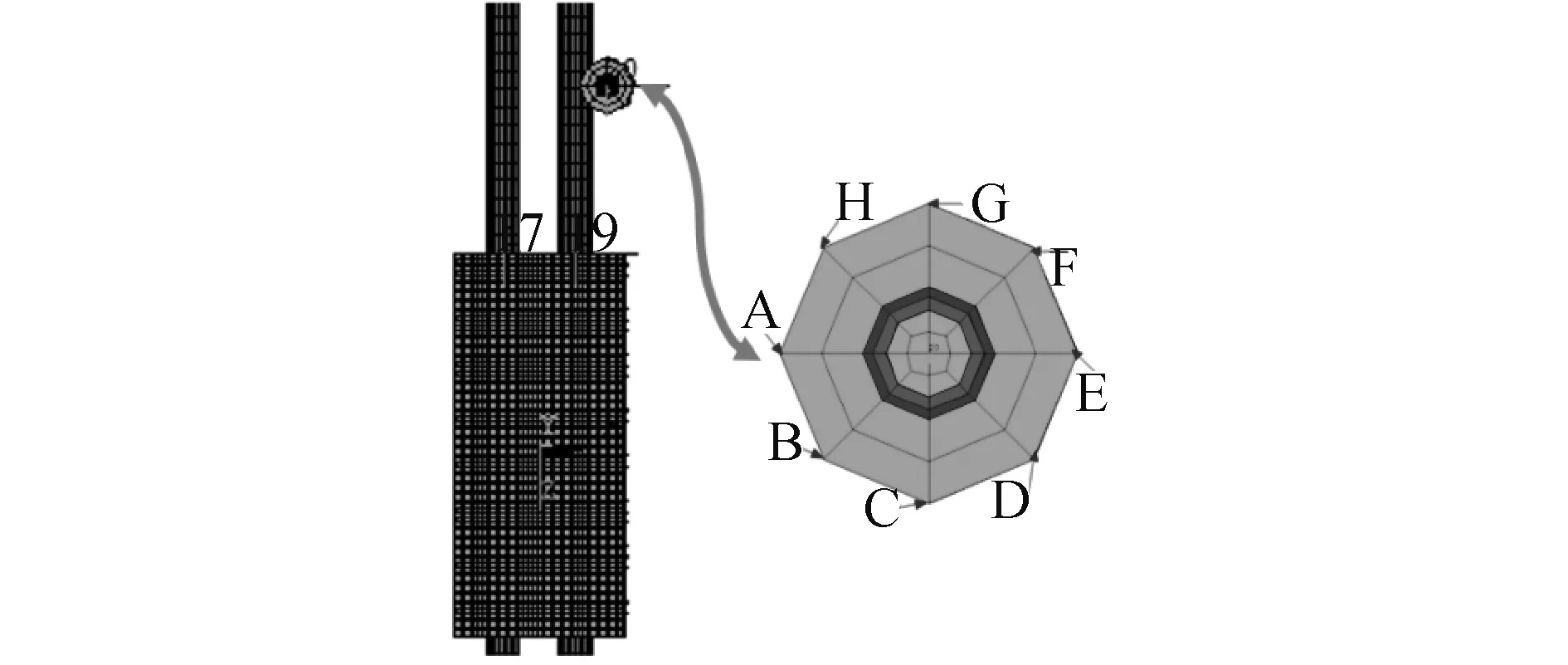

2)九龍鼎監測點布置 在建筑物九龍鼎布設8個沉降監測點,如圖4所示。

圖4 九龍鼎監測點布置

2.5 車站施工沉降特性分析

2.5.1地表沉降

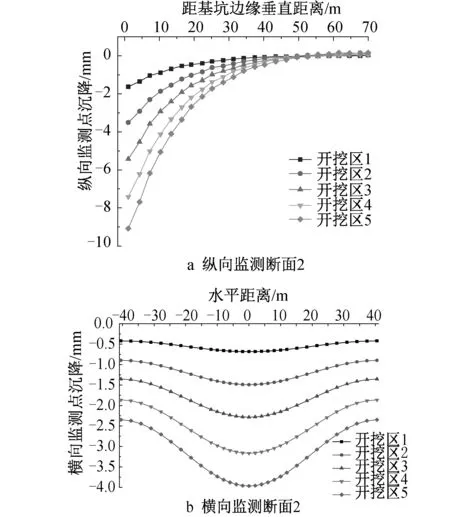

基坑開挖過程中縱向監測斷面1,2的沉降變化趨勢相似,橫向監測斷面1,2的沉降變化趨勢相似,以縱向監測斷面2、橫向監測斷面2為例,繪制地表沉降曲線,如圖5所示。由圖5a可知,縱向監測點主要監測沉降變形,隨基坑開挖深度的增加而增加,主要變形區距基坑邊緣0~30m(1.7H,H=18m)。靠近基坑圍護結構端部的土體發生沉降,隨著距離基坑的水平位移增加,沉降值逐漸減小,在距基坑邊緣位置50m左右沉降變形逐漸趨于穩定。由圖5b可知,橫向監測斷面監測沉降變形,曲線整體呈U形,靠近基坑圍護結構中間部位沉降值最大,隨著橫向水平距離的增加,地表沉降值逐漸減小,橫向監測斷面變形值均<4mm。

圖5 地表沉降曲線

2.5.2既有建筑物沉降

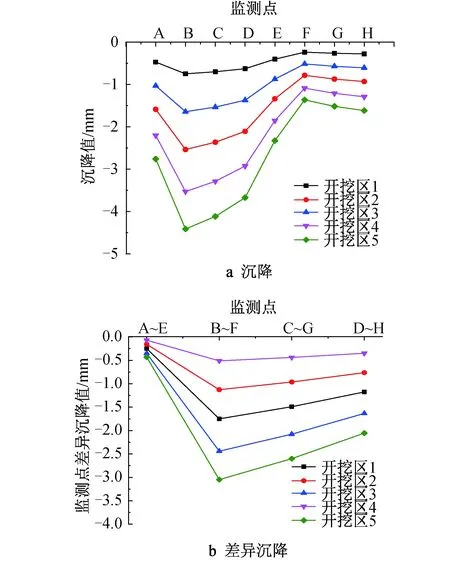

繪制九龍鼎各監測點變形曲線,如圖6所示。

圖6 九龍鼎各監測點變形曲線

由圖6a可知,開挖區1施作完成時,各監測點均發生輕微沉降,其中監測點B沉降值最大,為0.75mm。隨著基坑的開挖,各監測點變形均有所增加,監測點B,C距基坑位置相對于其他監測點較近,故受基坑開挖施工影響相對較大,最大變形值分別為4.41,4.11mm。

由圖6b可知,隨著開挖深度的增加,監測點A~E, B~F,C~G,D~H間的差異沉降逐漸增加,基坑開挖完成時,各監測點差異沉降達到最大,分別為0.43,3.05,2.60,2.05mm,可見最大差異沉降位于監測點B~F處,A~E處相對較小。

2.6 盾構區間施工沉降特性分析

2.6.1地表沉降

橫向監測斷面2隨盾構隧道開挖沉降變化曲線如圖7所示。

圖7 橫向監測斷面2隨隧道開挖沉降曲線

由圖7a可知,橫向監測斷面2變形呈U形分布,主要沉降區域為左線中心線-21~15m(-3.5D~2.5D)。刀盤距橫向監測斷面>18m時,各監測點變形隨著開挖斷面的推進變化不大;刀盤距橫向監測斷面2為12m時,橫向監測斷面已產生沉降變形,且隨距左線隧道中心軸線距離的增加而逐漸減小,最終趨于穩定;隨著刀盤的繼續推進,地表沉降增幅逐漸增大,且橫向影響范圍也逐漸擴大,當隧道掘進至橫向監測斷面2正下方時,最大地表沉降值為3.05mm;當刀盤穿出監測點18m時,橫向監測斷面2的沉降基本完成。在整個左2線施工過程中,左線隧道中心線正上方監測點沉降值最大,監測點距隧道中心線越遠,沉降越小,左線隧道貫通時,最大沉降值為5.48mm。

由圖7b可知,隨著隧道右2線的開挖,地表沉降U形分布曲線中心線逐漸向右側偏移。開挖面距橫向監測斷面2為18m時,隧道右線附近地表沉降值明顯增大;開挖面位于橫向監測斷面2正下方時,左、右線中心線處地表沉降值分別為6.75,5.53mm;刀盤穿出橫向監測斷面2為18m時,地表沉降基本穩定。右2線隧道貫通時,地表最大沉降值為8.53mm,位于雙線隧道中心位置,總體上看橫向影響范圍大致分布在隧道右線中心線-24~24m(-4D~4D),此范圍為主要沉降區域。

2.6.2既有建筑物沉降

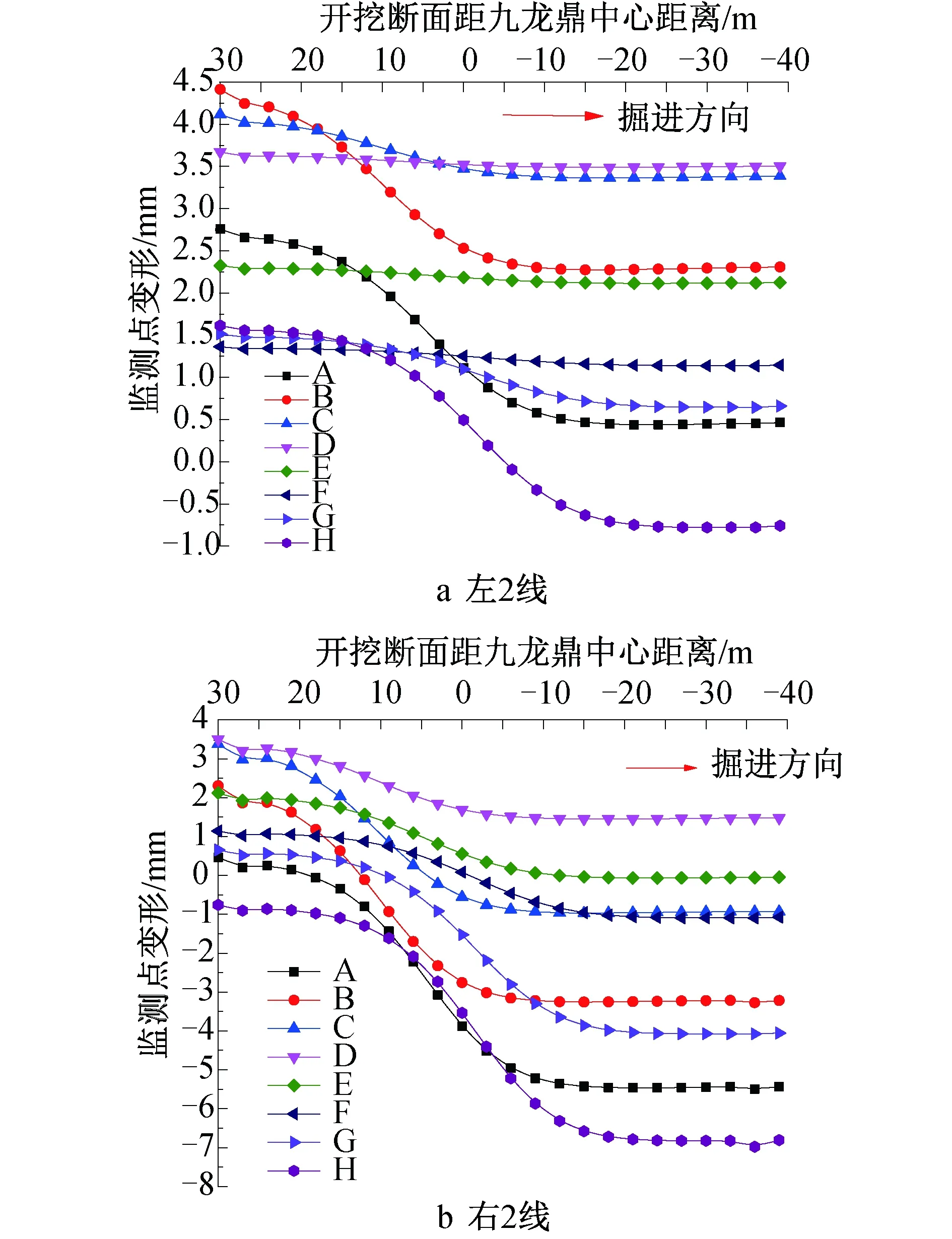

隧道掘進過程中,九龍鼎監測點A~H隨開挖斷面變化變形曲線如圖8所示。

圖8 九龍鼎監測點隨開挖斷面變化變形曲線

由圖8a可知,各監測點位移變化存在時空差異,但變化趨勢基本一致,監測點A,B,H受左2線隧道開挖斷面變化響應最顯著,其次是監測點C,G。左2線隧道掘進初期,監測點A,B,H沉降變化較小,在開挖斷面達到監測點中心前18m時,曲線出現拐點,監測點變形速率加快,開挖斷面通過監測點中心點后18m,各監測點變形趨于穩定,最終值分別為0.45,2.27,-0.71mm,說明開挖斷面距監測點中心-18~18m為各監測點變形顯著區域。

由圖8b可知,右2線隧道正穿既有建筑物九龍鼎,故右2線盾構掘進對各監測點變形影響較左2線掘進大。右2線掘進過程中,各監測點沉降曲線變化趨勢基本一致,右2線掘進初始階段,各監測點變形均較小,掘進至距九龍鼎中心15m左右,變形速率開始增大,在穿越監測點中心后15m左右變形達到最大,并逐漸趨于穩定。監測點H沉降值最大,從開始的-0.76mm 變化為左2線貫通時的-6.97mm, 產生6.21mm的豎向沉降。

3 現場監測分析

3.1 監測點布置

工程現場監測點布設如圖9所示。

圖9 監測點布置

3.2 地表沉降對比分析

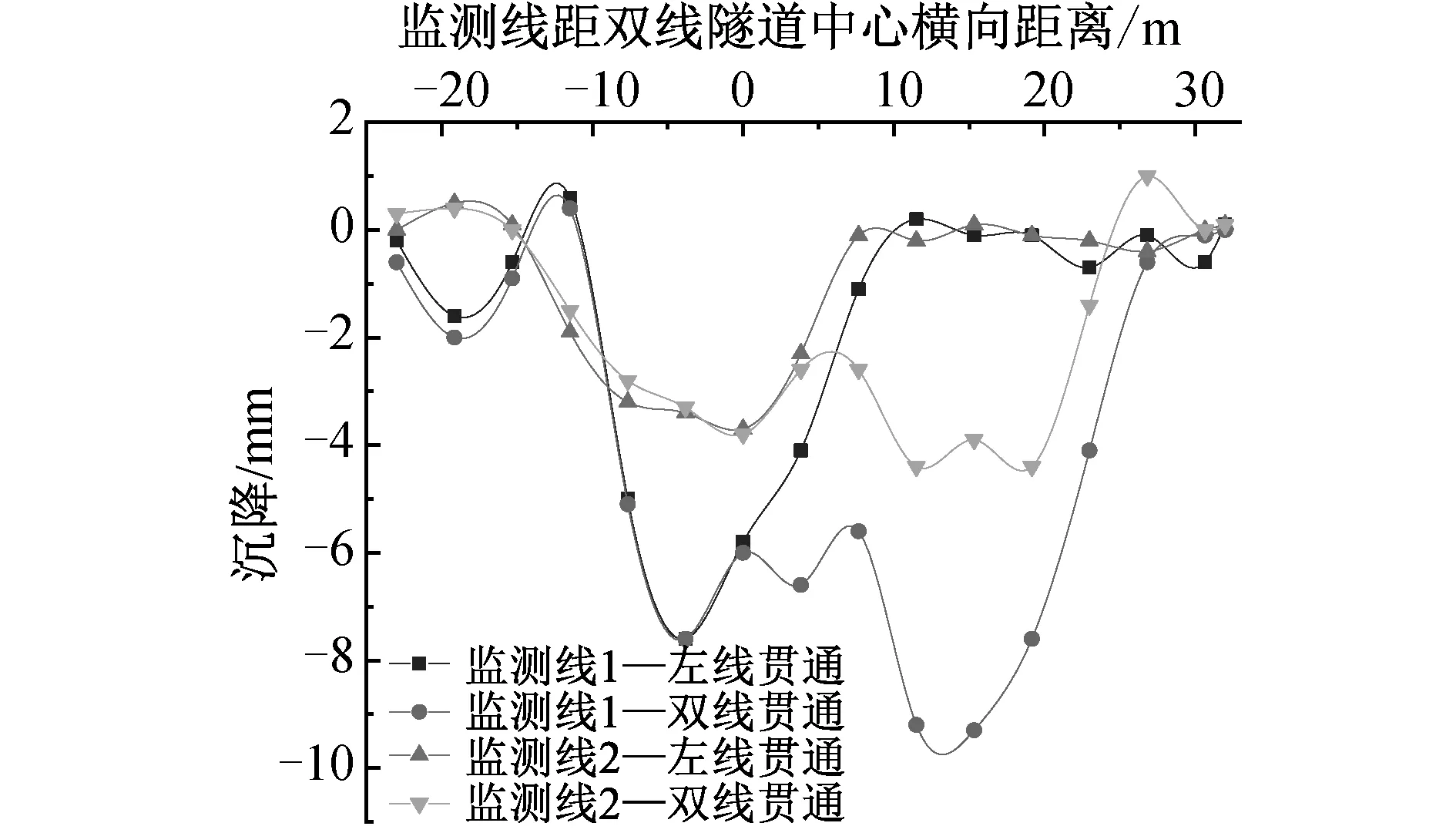

根據現場監測數據,繪制監測線1,2地表沉降曲線,如圖10所示。

圖10 監測線1,2工后地表沉降曲線

由圖10可知,監測線1,2在左線貫通后均出現U形沉降槽,在雙線貫通后出現W形沉降槽,而數值模擬結果表現為左線貫通時出現U形沉降槽,雙線貫通時U形槽加深、沉降區域擴展,與監測規律并不完全一致;從施工沉降槽寬度來看,工程中實際沉降槽寬度為左線貫通時4D、雙線貫通時7D,對比數值模擬結果中左線貫通時6D、雙線貫通時8D,其吻合度較好;從工后最終沉降值來看,數值模擬結果在左線貫通、雙線貫通后的最大沉降值分別為5.45,8.53mm,監測線2對應沉降值分別為3.8,4.4mm,與數值模擬結果相比較小。

3.3 九龍鼎沉降對比分析

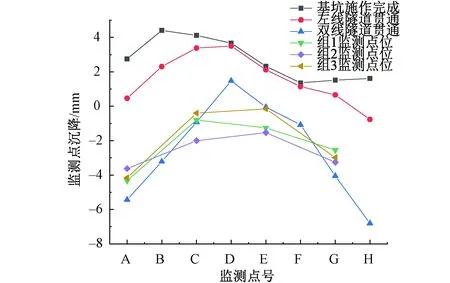

組1,2,3監測點環繞九龍鼎結構物以間距4m均勻布置(見圖9),前述關鍵工序下數值模擬結果與實際監測點位工后沉降對比曲線如圖11所示。

圖11 監測點工后沉降對比曲線

由圖11可知,由于基坑及隧道左線距九龍鼎較遠,數值模擬中對應沉降值較小,而九龍鼎結構對隧道右線開挖較敏感,右線隧道貫通后,九龍鼎周邊監測點位最大沉降值約6mm,較施工監測數據略大,但數值模擬結果與施工監測規律基本一致。

4 結語

1)基坑施作過程中,隨著基坑開挖深度的增加,縱、橫向監測斷面各監測點變形逐漸增大,且隨著與基坑圍護結構距離的增加,影響越來越弱。在距基坑圍護結構水平距離0~50m(2.8H,H=18m)時,地表表現為沉降變形,主要變形區段距基坑圍護結構水平距離0~30m(1.7H)。

2)基坑開挖時,九龍鼎各監測點均呈沉降變形,且隨開挖深度的增加而增大,同時各監測點間的差異沉降也與開挖深度呈正相關,因此在實際施工過程中,應加強對既有建筑物的監控量測。

3)雙線隧道開挖時,開挖斷面距橫向監測斷面-21~15m(-3.5D~2.5D)時,各監測點變形對開挖斷面變化響應顯著;雙線隧道貫通時,盾構施工的沉降槽分布在雙線隧道中心線-24~24m(-4D~4D),此區域為主要沉降區域,因此在刀盤通過既有建筑物前3.5D、后2.5D,可適當降低施工速度,增大盾尾注漿量來控制既有建筑物變形,同時加強雙線隧道中心-4D~4D監測點的監控量測。

4)左2線及右2線施工導致九龍鼎各監測點產生沉降變形,主要變形區段為通過前10環、通過后15環;在左2線及右2線貫通過程中,D~H的差異沉降均為最大,建議在主要區段加強監控量測且采取相應的變形控制措施。