XX溝谷流域泥石流易發程度分析

張 鑫

(山西省地質勘查局二一二地質隊,山西 長治 046000)

1 概述

XX 村位于XX 縣城東北部約50km 處,全村共60戶144人。該村地處一條南北向山間溝谷溝口地帶,這樣的地理位置正處于泥石流地質災害的影響區域,為了更好的保障村內居民的生命財產安全,文章結合XX村附近溝谷流域的地質環境條件及降雨等特點,對該溝谷流域泥石流地質災害的易發程度進行了定量分析,亦提出相應的防治措施。

2 溝谷特征

據了解,該溝谷整體走向近南北向,總體南高北低,南北最長約1600m,東西平均寬約300~800m,溝域最高點位于村南部,海拔約1466m,最低點位于溝谷溝口處,海拔約1116m,最大高差約350m,平均縱向坡降220‰,流域面積約0.93km2。

據野外調查可知,該溝谷斷面即呈“V”字型,平均寬度約550m,溝谷底部較窄、較緩,溝口河形無明顯變化,溝谷兩側山體坡度20°~30°,平均植被覆蓋率80%,據調查,現今溝內無水,溝谷中上游范圍內無大規模人工堆積物,僅有少量自然風化崩塌形成的松散堆積物。

3 地質環境條件

3.1 地質構造條件

區域性地質構造:該區域位于太行山隆起斷褶構造帶的隆起地帶,以大面積隆起為顯著特征,隆起幅度一般為800~1800m,形成山勢雄偉、走向呈北東—南西的山地,山脈走向與區域構造線延伸方向基本一致。境內大部基巖裸露,侵蝕剝蝕作用顯著,最老一級剝蝕夷平面受強烈切割,溝谷呈“V”字型,深達幾十至幾百米,山坡陡直,懸谷、谷中谷、跌水、陡坎較發育。

區域性活動斷裂:晉獲大斷裂帶呈北北東向,經該區西緣通過。區域性構造活動主要以隆起為主,地面隆起表現為造山運動,地面隆起造成了山勢挺拔,山體多基巖裸露,易發生崩塌及落石。

新構造運動:本區新構造運動主要表現為第四紀以來的差異升降運動。上更新世中期,本區地殼升降運動開始加劇,以致河流下切侵蝕作用加強,形成如今的溝谷深切,山梁及山坡持續侵蝕。區內下更新世以來年升降幅度大致為1mm/a。

該溝谷位于晉獲大斷裂帶的東部,距離斷裂帶約20km,地層為總體向西傾斜的單斜構造,地層傾角4°~7°,附近無全新世活動斷裂,場地地震基本烈度Ⅶ度,地震動峰值加速度為0.10g,地殼穩定性較好。

3.2 地質條件

該區域主要為奧陶系中統馬家溝組三段和第四系中新統地層,根據本次調查,現將該地區地層由老至新簡述如下:

(1)奧陶系中統馬家溝組:該區域出露地層為奧陶系中統馬家溝組三段,出露于山梁、山坡處,層厚約45.0m,主要巖性為灰黃色角砥狀泥質白云巖、白云質泥灰巖,含角研狀泥質白云巖,夾淺灰黃色薄層白云質泥灰巖、透鏡狀含石膏假晶泥晶灰巖。角研狀泥質白云巖、白云質泥灰巖中角礫含量30%~40%,排列無序,大小不等。

(2)第四系中更新統:該地層覆蓋于山體表面,厚度約為0~2.0m,巖性為紅褐色、棕紅色的粉質粘土,夾有碎石土、礫石,粒徑約1.0~10.0cm,磨圓度較差,含黑色鐵錳質結核,含鈣質結核。

3.3 地形地貌條件

該溝谷區域地貌屬溶蝕侵蝕低中山區,微地貌為一條近南北向的“V”型溝谷。溝谷兩岸山體斜坡地帶主要為裂隙較發育奧陶系馬家溝組灰巖,溝谷底部及山前緩坡地帶為第四系粉質粘土夾碎石土覆蓋。溝谷兩側山體坡度20°~30°,平均植被覆蓋率60%。

3.4 物源條件

根據調查,現狀條件下溝谷內天然山體較為穩定,兩側邊坡有小規模崩塌隱患存在,目前溝谷中沿溝建有村莊、鄉村小路,區內經濟來源以農業耕作為主,溝谷中上游范圍內無大規模人工堆積物,僅有少量自然風化崩塌形成的松散堆積物。

3.5 降雨條件

水既是泥石流的重要組成部分,又是泥石流的激發條件和搬運介質(動力來源),泥石流的水源,有暴雨、冰雪融水和水庫潰決水體等形式,本區泥石流的水源主要是暴雨、長時間的連續降雨等。

泥石流形成誘發因素是暴水或長時間降水。從該溝谷所在區域的降水情況來看,多年平均降水量為440.0mm,年最大降水量為939.2mm(1971年),年最小降水量為319.7mm(1965年),日最大降水量122.77mm(1971 年8 月21 日),1h 最大降水量為62.6mm(1990年),10min 最大降雨量25.77mm(1999 年),降水量多集中在7~9月。

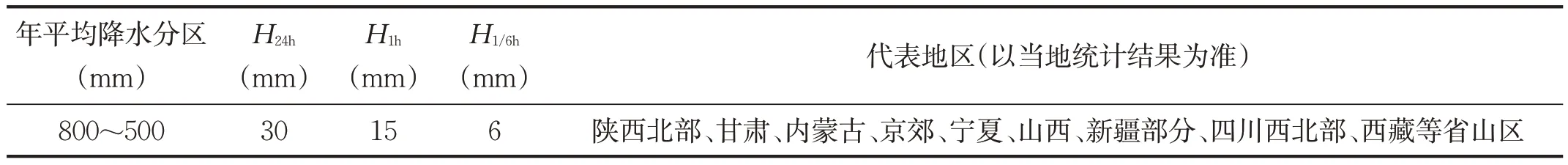

根據國土資源部《崩塌、滑坡、泥石流監測規范》(DZ/T0221-2006)附錄H.1 可能發生泥石流的H24h、H1h、H1/6h的界限值表(表1),該區域年均降雨量、24h降雨量、1h降雨量、10min降雨量均大于可能發生泥石流的降雨量界限值。

表1 可能發生泥石流的H24h、H1h、H1/6h的界限值表

3.6 人類工程活動條件

人類工程活動的強烈程度直接與地質災害發生有關,是一項重要的地質環境條件。溝谷內人類工程活動主要為道路、房屋建設及農業耕作,未發現具有開采價值的固體礦產資源,無采礦工程活動分布。

4 泥石流易發程度分析

根據以上條件,預測未來在降雨等自然條件及棄渣增加、植被破壞等人為條件的誘發作用下,有可能引發泥石流地質災害,威脅村莊人員和建筑安全。

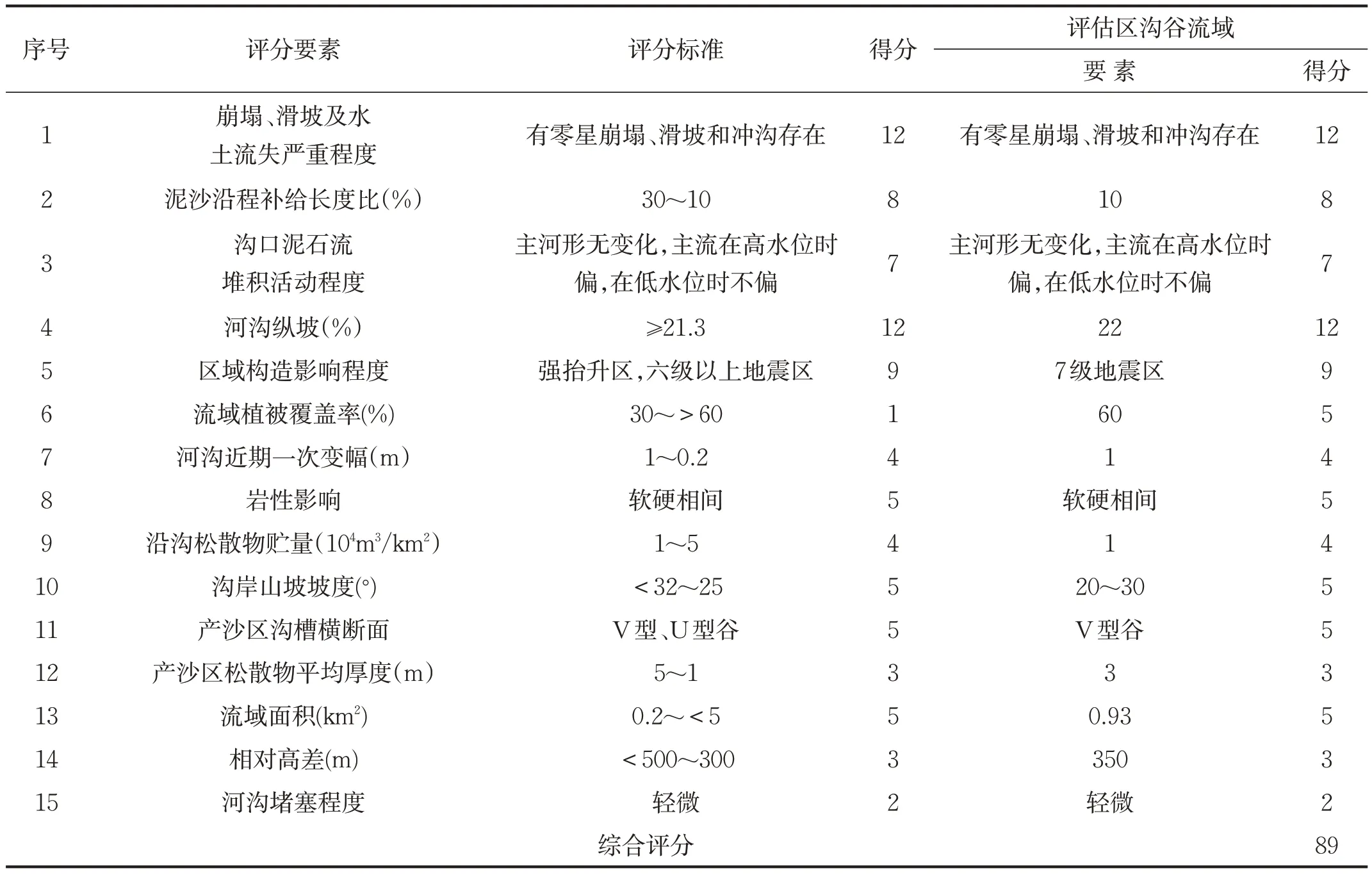

根據溝谷流域泥石流易發程度評分表(表2),對區內溝谷流域進行泥石流易發程度綜合評分,最終量化后數值分為89分。

表2 溝谷流域泥石流易發程度評分表

根據《地質災害危險性評估規范》(DZ/T0286-2015)表D.5 泥石流發育程度量化評分及評判等級標準,該溝谷屬泥石流中等發育溝谷。

5 泥石流地質災害防治措施

5.1 工程措施

(1)定期應清除溝道內的松散堆積物,防止溝道堵塞。

(2)溝道上游修建攔擋壩、谷坊、排導溝、停淤場等工程措施,調整和疏導泥石流流通途徑和淤積場地,減少災害破壞損失。

5.2 監測預警措施

(1)定期對溝谷區域降雨量及其變化進行監測、預報,定期對溝道進行巡查,是否溝道內存在松散堆積物,如果存在,因及時清理。

(2)定期監測溝谷區域森林覆蓋面積的增減,耕地面積的變化,如發現有被破壞情況,盡早制止和上報有關部門。

5.3 地質災害(隱患)監測預警措施

(1)要嚴格按照規程、規范建立完善地質災害監測預警體制,加強地質災害(隱患)監測,尤其是雨季,要加強對溝谷區域潛在地質災害的監測工作。

(2)依據相關規范建立監測點,并設立相關安全警示標志,對村內住戶做好地質災害防治知識的普及教育,并制定應急預案,確保安全。

6 結語

根據以上分析可知,該溝谷屬泥石流中等發育溝谷,泥石流易發性屬中等易發。因此,我們若不及時采取有效的防治措施,一旦泥石流地質災害爆發,將對XX 村造成極大的危害,直接影響該村經濟建設與發展。為了確保當地居民生命財產安全,維護社會穩定,建議有關部門或村委盡快有計劃地落實以上泥石流地質災害防治措施,盡最大能力去降低泥石流發生的可能性,最大限度地減少災害損失。