科赫和巴斯德:在微生物王國對決

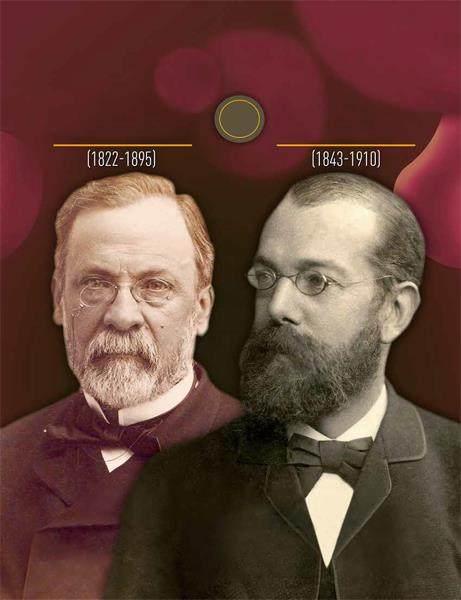

左:路易·巴斯德。右:羅伯特·科赫

1881年8月2日,第七屆國際醫學會議在倫敦的圣詹姆斯宮舉行,會議聚集了科學界的精英名流,3000名與會者將掌聲送給了他們的一位同行。究竟是誰引起了如此大的轟動?他就是時年59歲的路易·巴斯德。這位早已名揚四海的男人戴著鋼邊眼鏡,胡子修得整整齊齊,不茍言笑,令人肅然起敬。他登上講臺,發表了一段精彩絕倫的演說。

臺下,一名38歲的德國醫生聽得全神貫注。他就是羅伯特·科赫,當時他作為炭疽芽孢桿菌——炭疽病的病原——的發現者初露頭角。巴斯德在演講中提及了科赫的工作成果。他是在向德國醫生致敬嗎?不,他更多的是在重申自己是首個發現細菌芽孢的人。六天后,這兩個男人在約瑟夫·李斯特的實驗室中再次相遇,這是他們第一次也是唯一一次見面。科赫向巴斯德展示了顯微攝影和固體培養基,后者握著他的手表示祝賀:“這是個巨大的進步,先生。”然而,這句贊美卻標志著長達15年的對決的開始。

| 德法之間的對決 |

巴斯德并非天生的學者。1822年12月27日,巴斯德出生于法國汝拉省多勒市。他的父親讓–約瑟夫是個皮革商,也是拿破侖的忠實追隨者,曾加入第三步兵團。巴斯德在一篇緬懷父親的文章中寫道:“我親愛的父親,你的人生如同你的職業一般艱苦,是你教會了我漫長的努力終會在耐心的等待中開花結果。我對工作的堅持不懈都應歸功于你。”青春期的巴斯德就展現出了過人的毅力。他雖熱愛科學,但成績不好。在經歷了一次高考失利之后,他終于通過不懈的努力在1842年通過了數學考試。翌年,他進入巴黎高等師范學院。隨后,他考取了物理教師資格證,職業前景一片光明。

如果說巴斯德是個沒有天分的人,那么科赫可以稱得上天才。1843年11月11日,科赫出生于德國薩克森州的克勞斯塔爾(當時巴斯德已經開始工作了)。年輕的科赫在科學課程上表現優異,常在閑暇時間到山上和森林里遠足,研究各種昆蟲和植物。19歲時,他被哥廷根大學錄取,并于1866年獲得了醫學學位。

四年后,普法戰爭爆發。盡管當時巴斯德和科赫仍然對彼此一無所知,但這場戰爭最終成了他們日后形成競爭關系的前提條件。巴斯德雖然是堅定的愛國者和拿破侖三世的好友,卻并不關心戰爭,原因是他在兩年前經歷了一次中風,身體大不如前,只能回到阿爾布瓦的家中養病。然而1871年1月,當得知自己的兒子讓–巴蒂斯特在一次戰爭中失蹤的消息時,他還是不顧病痛四處打聽兒子的蹤跡,好在最后找到了。尋子途中,他目睹了被戰爭摧殘的國家和軍隊,于是發誓:“直到我生命的最后一天,我所有的學術著作上都將這樣題詞:我仇恨普魯士。復仇!復仇!”與之相反,科赫則享受著戰爭勝利所帶來的喜悅。而且,多虧了戰爭,他作為醫生治療了許多傷寒癥患者和傷兵,他的醫學實踐工作也因此取得了巨大進展。

| 細菌之戰 |

五年后,1876年10月,科赫發表了一篇舉世矚目的文章:他發現并培養出炭疽桿菌,還將其注射到家鼠體內,最終,家鼠因患炭疽病而死去。這是一項重大發現,實驗似乎證明該細菌就是炭疽病的病因。完全沒有被說服的巴斯德也開始投入到炭疽病的研究中去,進而證實了細菌的作用。1908年諾貝爾醫學獎獲得者、俄國著名微生物學家梅奇尼科夫在評價兩人的工作時說道:“多虧了法國人巴斯德,人們才得以了解炭疽桿菌的真正意義;多虧了德國人科赫,我們才證明了炭疽桿菌是炭疽病的唯一病原體。”然而,這一“平等”的評價卻加劇了兩位科學家的對立。1881年,科赫從倫敦的國際醫學會議回國后撰寫了一篇引燃戰火的文章:“巴斯德無法識別炭疽桿菌,他的實驗毫無價值,甚至可以說有點幼稚。”面對這些抨擊,巴斯德在1882年日內瓦的國際醫學會議上公然回應:“科赫醫生和其學生的評價完全站不住腳,而且暴露了抨擊者的漏洞百出和經驗不足。”口才不佳的科赫只能通過醫學報刊予以反擊:“巴斯德連醫生都不是,我們不能期待他對病理過程和病癥作出正確的判斷。”

在此期間,科赫發現并培養出結核桿菌,這讓巴斯德更加惱火。1882年3月24日,科赫的文章一經發表便立即引起了轟動。結核病是早前造成1/5的歐洲人死亡的罪魁禍首。科赫僅用七個月就完成了在人體外培養結核桿菌的實驗,他的名字從此被載入史冊。

| 在埃及的激烈角逐 |

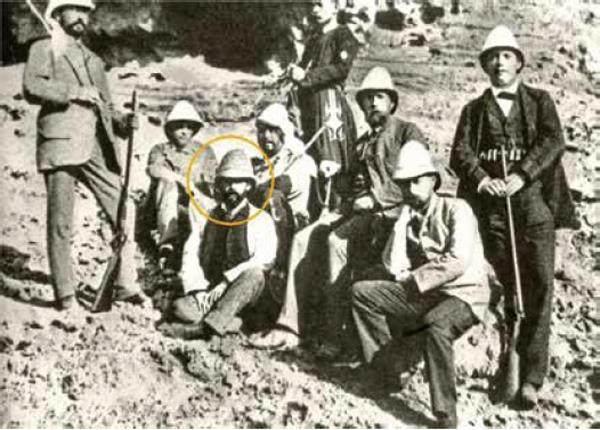

1883年6月,霍亂開始在埃及肆虐,每天造成500余人死亡。歐洲擔心疾病蔓延,畢竟霍亂早在1831年和1832年就曾在倫敦和巴黎猖獗一時。于是,巴斯德派出了一個考察團,由他的學生埃米爾·魯帶隊,于1883年8月15日抵達亞歷山大港。這次行動的目標是確認引發霍亂的病因,并且最好敢在“該死的德國醫生”前面!8月24日,科赫抵達亞歷山大港。這時,巴斯德考察團的噩夢才剛剛開始:他們的考察不僅沒有取得任何成果,巴斯德最心愛的學生路易·蒂利耶還因染上霍亂而英年早逝。不久后,疫情結束,法國人決定放棄這場角逐,卷鋪蓋回家了。另一邊,科赫仍然沒有氣餒,他決定到霍亂的源頭去看看。1883年12月,他來到了印度——疫情的搖籃,并在加爾各答發現了水在霍亂傳播中的重要性。三個星期后,他在發往柏林的公報中宣告了自己的勝利:“在被感染的病人腸道內發現的病菌正是霍亂的病原。”巴斯德得知消息后大受打擊。

1884年7月,霍亂疫情擴散至法國土倫。巴斯德帶領的一支團隊立即趕往現場,但法國政府同時也請來了科赫。這位德國醫生給出的建議是:避免污染飲用水,以控制疾病傳播。事實證明科赫大獲成功:疫情完全被遏制,他因此被法國外交部長茹費理授予騎士勛章。這對巴斯德而言簡直是奇恥大辱。

1883年8月,科赫前往埃及,試圖確認引發霍亂的病因。

| 結局:巴斯德大放異彩,科赫錯失良機 |

“愿狂犬病為我們挽回顏面。”在土倫失利后,巴斯德的愿望終于在1884年8月的哥本哈根國際醫學會議上成真:這位四年來一直致力于狂犬病研究的科學家拿出了令人欣喜的成果。1884年末,第一批狂犬疫苗被用于犬類實驗,40只狗被成功注射疫苗。1885年7月6日,一名婦女帶著她前一天被狗咬傷的九歲兒子約瑟夫·邁斯特向巴斯德求救。是否應該冒險給他注射疫苗呢?巴斯德在詢問了兩名醫生的意見后,給邁斯特打了13針。1885年8月22日,巴斯德喜不自勝:“我很高興這項成功屬于法國,而第一例成功的人類狂犬病預防案例竟然來自阿爾薩斯!”值得一提的是,自1871年起,阿爾薩斯就成了德國領土!這一切都被科赫看在眼中。于是,當第十屆國際醫學會議在柏林展開的時候,這位德國醫生打算“收復失地”。他在會議中宣布自己發現了預防和遏制結核病的靈藥,再次引起轟動。然而,他的研究尚不成熟:被看作神丹妙藥的結核菌素根本無法治愈結核病。媒體紛紛將科赫比作江湖騙子。盡管此次研究失利,但科赫仍然于1891年被任命為柏林傳染病研究所所長,只不過他的聲譽從此受損。1895年9月28日,巴斯德在他聲名的巔峰時刻與世長辭。在去世前的幾個月,他拒絕了普魯士的騎士勛章。由于缺少了競爭對手,科赫在離世前的15年中再也沒有重大發現。

[編譯自法國《?a Mintéresse》]

編輯:侯寅