世界一流科技期刊文章精選

宇宙天文

日珥爆發研究進展

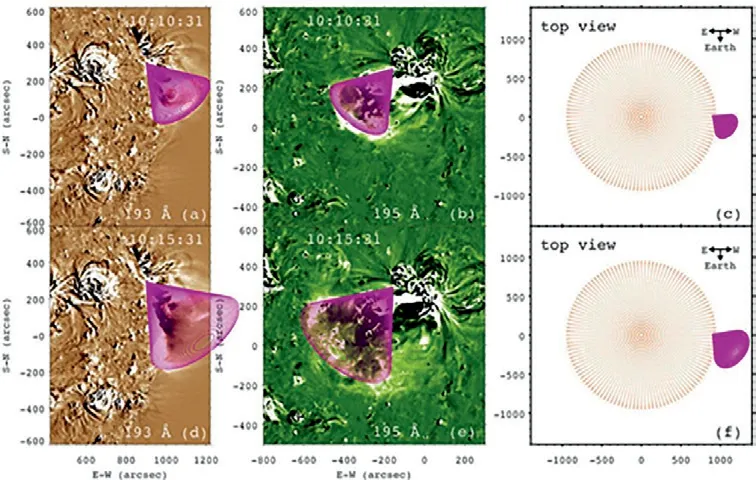

中國科學院紫金山天文臺張擎旻等人對傳統的錐模型加以改進,認為錐的頂點位于爆發源區而不是太陽中心。相關成果發表于Astronomy and Astrophysics。日冕物質拋射(簡稱CME)是太陽外層大氣中劇烈的能量釋放過程之一,通常由日珥爆發驅動。從日面中心附近出發且朝向地球傳播的CME稱為暈狀CME,極有可能引起災害性空間天氣。結合模型和多視角觀測,研究人員對兩個CME早期三維幾何形態和運動學演化進行了詳細的研究。該方法今后有望運用到地面和空間望遠鏡對CME的立體觀測中,為空間天氣預報提供理論基礎,也為ASO-S衛星數據分析做科學準備。

2011年8月11日SDO衛星(左列)和STEREO-A衛星(中列)對非徑向爆發CME的同時觀測,并疊加了錐的投影(洋紅色)。右列展示從太陽北極的俯視圖。(圖片來源于中國科學院紫金山天文臺網站)

改進的錐模型(其中錐由洋紅色表示)及坐標變換示意圖(圖片來源于中國科學院紫金山天文臺網站)

系外行星統計及其理論意義

北京大學科維理天文與天體物理研究所東蘇勃研究員與合作者對太陽系外行星統計研究領域進行了系統總結和展望。相關成果發表于Annual Review of Astronomy and Astrophysics。文章評述了近年來行星統計研究方面的重要進展,重點討論了軌道半徑較短(短于日地距離)的行星的分布情況,這是開普勒衛星的主要探測區間。文章討論并總結了視向速度法和微引力透鏡法對軌道半徑較長行星的研究結果,以及微引力透鏡法發現的流浪行星族群的觀測和理論意義。文章全面梳理了系外行星領域的統計結果,并探討了其對行星系統形成和演化的理論意義。最后,文章展望了該領域未來有望取得突破的研究方向。

δScuti脈動食雙星HIP 7666的測光和光譜分析

中國科學院新疆天文臺光學天文與技術應用研究室艾力·伊沙木丁研究員等人利用地面多臺望遠鏡對脈動食雙星HIP 7666開展多色測光和光譜國際聯測,測量得到該雙星的視向速度曲線,并給出測光軌道精確解和恒星物理參數,利用星震學模型對其脈動子星的脈動頻率進行模式證認和分析。相關成果發表于Monthly Notices of the Royal Astronomical Society。利用測光和光譜觀測數據能夠更精確地測量確定恒星的物理參數。該研究通過恒星演化模型確定雙星系統的年齡大約為17億年。該星的星震學模型表明,其主星是一顆p模式非徑向脈動的盾牌座δ型脈動變星,其脈動頻率正在經歷回避交叉(avoided crossing)過程。

黑洞吸積流風存在的直接觀測證據

中國科學院上海天文臺袁峰課題組和南京大學李志遠課題組合作,通過分析觀測數據,并利用磁流體動力學數值模擬,發現了黑洞熱吸積流中存在風的直接觀測證據。相關成果發表于Nature Astronomy。通過分析一個典型存在熱吸積流的黑洞的高分辨率Chandra光譜,發現了鐵元素的紅移以及藍移的拉曼阿拉法發射線。觀測數據表明,這些發射線是從速度約每秒3000公里的外流(風)中發出來的,而且這些外流的溫度為12keV。研究人員進一步研究發現了熱吸積流中風存在的直接觀測證據,驗證了熱吸積流理論預言的結果,加深了人們對黑洞吸積過程、黑洞與星系的共同演化等重要科學問題的理解。

青海冷湖地區新發現的光學天文臺址

中國科學院國家天文臺鄧李才研究團隊自2018年1月啟動青海冷湖地區的天文選址工作。研究團隊克服野外高海拔等困難,建成所有關鍵臺址參數的測量平臺,經過3年連續監測數據顯示,冷湖臺址的光學觀測條件比肩國際一流大型天文臺。相關成果發表于Nature。冷湖國際一流臺址的發現打破了長期制約我國光學天文觀測發展的瓶頸,不僅為我國光學天文發展創造了重大機遇,特別是冷湖所在的地理經度區域,尚屬世界大型光學望遠鏡的空白區,而天文觀測常常需要時域、空域的接力觀測,因此,也是國際光學天文發展的寶貴資源。中國科學院將與青海省政府聯合,最大限度發揮好冷湖臺址的科學效益。

2020年冬季賽什騰雪后的夕照,整個天文臺籠罩在落日余暉中,遠處是遼闊的柴達木盆地。(圖片來源于中國科學院國家天文臺,鄧李才供圖)

研究人員開展野外觀測工作(圖片來源于中國科學院國家天文臺)

大規模探測類木星研究進展

上海交通大學李政道研究所的馮發波帶領的國際團隊通過結合Gaia衛星和其先導衛星Hipparcos的天體測量數據,確認了GJ777b為最接近木星質量的類木星,大約為兩倍木星質量。相關成果發表于Monthly Notices of the Royal Astronomical Society。通過類木星冷卻模型的估算,GJ777b的溫度在123到176開爾文之間,與木星134開爾文的溫度相當,是目前與木星最相似的系外行星。GJ777b與宿主恒星的角距離是0.25角秒,將成為未來空間望遠鏡如JWST和WFIRST通過直接成像對類木星的大氣和內部結構研究的重要目標。該研究對于利用天體測量和視向速度的方法探測第二個太陽系有著重要意義。

中心引力束縛的活動星系核寬線區受外力干擾

中國科學院云南天文臺盧開興及其合作者發現活動星系核寬線區在中心超大質量黑洞的長期引力束縛下受到其他外力干擾的現象。相關成果發表于The Astrophysical Journal。活動星系核寄宿于星系中心,由中心超大質量黑洞、吸積盤、寬線區、窄線區和塵埃環組成,其中寬線區經過電離和復合產生大于1000公里每秒的寬發射線。在30年的時間尺度上看,兩個活動星系核寬線區的轉動速度與半徑的平方成反比關系,其直接說明寬線區在中心超大質量黑洞的引力束縛下長期處于維里化運動。同時,該研究還從2019年的觀測數據中清晰構建出兩個活動星系核多個寬線輻射區的速度延時關系,發現藍移的寬線輻射體比紅移的輻射體更靠近中心黑洞。

單光子發射研究進展

中山大學物理與天文學院李朝紅教授團隊利用耦合單原子-腔系統的電磁誘導透明,發展了高效可控的單光子發射方案。相關成果發表于Photonics Research。在單原子腔EIT系統中,利用EIT的強非線性,通過控制場及斯塔克位移調控系統的系統能譜不均勻性產生強的光子阻塞。該研究方案在一個中等的斯塔克位移條件下,使系統的二階關聯函數比腔EIT系統在斯塔克位移為零的情況下降低了4個數量級,且更重要的是由于EIT中的準暗態共振,腔的輸出仍然可以保持一個較大值。同時,該研究為腔EIT中的光子阻塞提供了新的途徑,將來有望在實現量子信息處理與量子精密測量等領域獲得應用。

信息技術

一種同質晶體管-存儲器架構和新型類腦神經形態硬件

華中科技大學光電信息學院/武漢光電國家研究中心繆向水、葉鐳團隊與合作者在傳感-存儲-計算一體化研究方面取得新進展。相關成果發表于Science。文章提出了二維材料與鐵電近鄰耦合實現感-存-算一體的新方法。一方面,固定的鐵電極化等效為非易失柵極電場對二維材料溝道進行電學摻雜,從而構建PN結、結型晶體管(BJT)等器件,用于構建外圍電路;另一方面,鐵電疇的極化翻轉調制能夠改變BJT的結區內建勢壘,用于構建非易失存儲器,并提升高低阻值比,以實現存內計算。利用同質的晶體管-存儲器架構,還實現了2T2R(兩個晶體管和兩個憶阻器)結構的新型三態內容尋址存儲器(TCAM)單元,可以應用于大規模數據并行尋址。

近紅外二區磷光成像研究進展

中國科學院自動化所胡振華研究員和武漢理工大學常柏松副研究員、中國科學院上海藥物所程震教授、武漢理工大學孫濤壘教授合作,將磷光拓展到近紅外二區區域,為探索面向重大疾病的特異性成像提供了新思路和新策略。相關成果發表于Nature Biomedical Engineering。該研究通過金屬離子交換機理,制備出具有空心結構的CuISe納米管,利用氫鍵誘導的受限自組裝原理,成功改變了納米探針的受激態衰減過程,將近紅外二區(最大發射峰在1130nm左右)磷光探針CuISe納米管的熒光壽命從73ns延長到336μs。在應用方面,研究人員將繼續推動近紅外二區成像技術的臨床轉化工作。

高噪聲環境下實現高效的高維量子通信

中國科技大學郭光燦院士團隊李傳鋒、柳必恒研究組與奧地利Marcus Huber教授等人合作,在高噪聲環境下實現了高效的高維量子通信。相關成果發表于Physical Review Letters。該研究利用4維糾纏態和8維糾纏態,經過糾錯和保密放大等后處理后,每對糾纏光子依然可以得到大于1比特的密鑰,超越了兩維比特系統所能達到的極限。而隨著噪聲增大,采用高維部分子空間編碼的方式則更能對抗噪聲的影響,實驗結果顯著優于兩維比特系統,從而保證在高噪聲環境中依然能實現高效的高維量子通信。該成果實驗驗證了高維量子通信的優勢,并為不同大小噪聲環境下實現高效的高維量子通信過程提供了可行的途徑。

實現基于模式耦合光場局域化機制的魔角激光器

北京大學物理學院、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室、納光電子前沿科學中心馬仁敏研究員課題組經過研究,在無缺陷的周期性結構中基于模式耦合光場局域化機制實現了魔角激光器。相關成果發表于Nature Nanotechnology。魔角激光器中的光場局域化來源于形成莫爾超晶格的兩套光子晶體模式之間的耦合,無須形成光子晶體禁帶,因而無須對結構參數進行精確調控。只要簡單地將兩套光子晶體扭轉一定角度并疊加,即可產生亞波長局域的高品質因子納米光腔。該研究進一步闡釋了該光場局域機制不依賴光子晶體禁帶而實現光場局域的特性及其在不同轉角下的適用性。

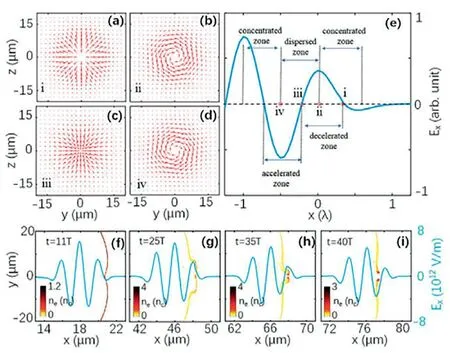

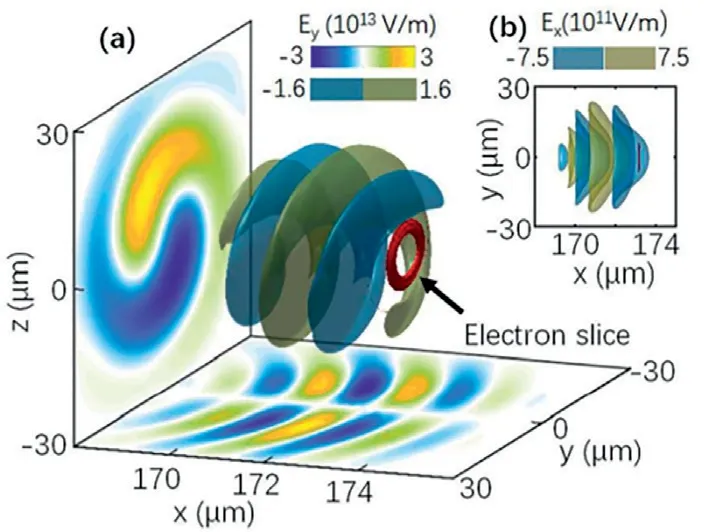

相對論渦旋激光驅動產生環形阿秒電子片

中國科學院上海光學精密機械研究所王文鵬等在相對論渦旋激光驅動電子加速方面取得進展。相關成果發表于High Power Laser Science and Engineering。研究發現渦旋激光自身光場可以提供一個類似“空泡”的結構,其縱向加速電場可以穩相加速電子束至數百兆電子伏特。通過載波包絡相位調制相對應的橫向電場強度,可以實現對電子片形狀的不同調制。三維粒子模擬結果顯示:在特定載波包絡相位下,電子片可被調制成一個內直徑約10微米的電子環,其縱向時間尺度約為670阿秒,電荷量約0.19納庫倫。該高能環狀電子束可應用于準直線性加速器中產生的反質子束,邊緣增強電子成像,特殊結構x或γ射線產生,納米材料分析與操控等潛在方向。

激光電場與電子片密度分布演化(圖片來源于中國科學院上海光學精密機械研究所網站)

三維模擬中的電子環與激光場(圖片來源于中國科學院上海光學精密機械研究所網站)

計算光學顯微成像研究進展

中國科學院西安光學精密機械研究所潘安、姚保利、馬彩文等人提出了一種基于彩色傳遞的全彩色化方法,命名為CFPM。相關成果發表于Science China-Physics Mechanics & Astronomy。實驗中比較了30組不同樣本CFPM的成像情況,相比于傳統方法,CFPM以平均0.4%的精度犧牲代價換得了數據采集和重構時間縮減2/3,使得彩色成像的效率大大提升。CFPM易于操作與推廣,該方法不需要例如交疊率、采樣率、訓練數據集等的其他要求。此外,CFPM可看作是基于物理模型的“無監督遷移學習”,但是相比于傳統遷移學習,它無需迭代優化過程,這可能給未來的相關工作提供新的啟示。

全色氮化硼量子點及其柔性顯示的研究進展

東南大學青年首席教授陶立團隊與合作者實現了具有熱穩定性的全色氮化硼量子點及其柔性顯示應用。相關成果發表于ACS Nano。研究表明,將二維寬帶隙氮化硼“裁剪”成零維量子點可以實現前所未有的發光性能。該研究提出了表面鈍化與匹配溶劑的協同選擇新策略來調控由氮化硼量子點氨基化程度決定的表面態,從而實現發光波長的可控改變。不同于常見的帶邊發光機制,基于表面態發光的氨基功能化氮化硼量子點實現了從藍光到紅光(420~610nm)的全光譜發光,且藍光量子效率刷新了目前文獻紀錄值。基于氮化硼量子點的光學薄膜成功演示了柔性顯示及信息防偽功能,且在150℃下能穩定工作。

頻域自適應濾波理論分析

中國科學院聲學研究所的楊飛然、楊軍研究員與德國波鴻魯爾大學通信聲學研究所的科研人員合作,提出了一種通用的統計分析方法,實現了對一大類頻域自適應濾波算法的精確理論分析。相關成果發表于IEEE Transactions on Signal Processing。該研究在充分建模場景下建立了一類分塊頻域自適應算法的嚴格理論模型,開展了分塊頻域自適應濾波算法收斂性能分析。研究表明,約束分塊頻域自適應算法可以在均值意義上收斂到真實的系統脈沖響應,無約束的版本則總是收斂到有偏解。研究人員給出了該解的表達式,并指出約束和無約束的分塊頻域算法都可以收斂到維納解。