不同年齡段先天性肌性斜頸早期治療療效分析〔1〕

王福琴,張華明,陳素萍,陳敏,曾姍姍

(湛江中心人民醫院,廣東 湛江 524000)

先天性肌性斜頸(CMT)俗稱“歪脖子”,是一種良性的兒童骨關節肌肉畸形的常見病[1-2]。嬰幼兒先天性肌性斜頸應做到早發現、早診斷、早治療。近2年來我院診治59 例CMT患兒,對不同年齡階段患兒進行早期非手術治療,取得良好療效,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院2020年5月—2021年4月符合標準的先天性肌性斜頸患兒59 例,其中男24 例,女35 例,年齡(4.5±3.2) 個月;左側斜頸31 例,右側斜頸28 例。隨機分為三組:≤3個月組30 例(最小14 d),其中腫塊型8 例,肌緊張型17 例,姿勢型5 例。>3個月~≤6 個月組19 例,其中腫塊型5 例,肌緊張型11 例,姿勢型3 例。>6個月~≤12 個月組10 例,其中腫塊型3 例,肌緊張型6 例,姿勢型1 例。三組患兒一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 納入及排除標準

納入標準:符合先天性肌性斜頸診斷標準;年齡1 歲以內,病歷資料完整可查,并配合本課題研究者。排除標準:骨性斜頸;眼性斜頸;良性陣發性斜頸;神經性因素如臂叢損傷、脊髓空洞等疾病引起的斜頸。

1.3 方法

三組患兒均早期接受非手術綜合康復治療。第一,低頻脈沖電刺激和神經損傷治療儀治療:先用低頻脈沖電刺激患兒患側胸鎖乳突肌,每次20 min。再用神經損傷治療儀刺激患兒健側胸鎖乳突肌、斜方肌,每次20 min。第二,牽伸手法:一般采用兩人牽伸法進行治療,牽伸時,患兒仰臥在治療床上,一人在側方固定患兒肩部,一人在患兒頭部上方扶持患兒頭部并略伸出床緣邊。先在患側頸部按摩包塊3min,接著使患兒頸部輕度前屈,再把患兒頭部往健側側屈,然后再往患側旋轉,一般使用側屈70 °旋轉90 °作為牽伸最大活動范圍的參考值,每次牽伸維持10~15 s,休息10 s,連續10 次為一組,每天牽伸10 組。第三,家庭康復訓練:主要是進行姿勢設定,糾正睡姿,盡量使患兒頭呈中立位。喂養時,讓患兒的患側向下進行哺乳;直抱時將患兒患側臉貼近家長臉部以持續牽伸患側肌肉;患兒有豎頭能力時,扶抱時使患兒向患側輕度傾斜,以鍛煉健側肌肉;玩耍時,多在患兒患側與其玩耍,使用玩具、彩圖等患兒感興趣的物品吸引患兒注意力,誘導患兒主動把臉向患側旋轉;或多讓患兒俯臥位玩耍,誘導患兒主動抬頭并把臉轉向患側。

1.4 康復評定指標

患兒每月隨訪一次,追蹤1 年。治愈:頸部側屈和旋轉的被動/主動關節活動度(ROM)<5°;無明顯頭部偏斜;大多數活動頭部位于中線位;B超檢查雙側胸鎖乳突肌厚度均等。好轉:頸部側屈和旋轉的被動/主動ROM<10°;頭部偏斜5°~10°;頭部位于中線位,但習慣于斜頸;B超檢查雙側胸鎖乳突肌厚度相差1.5~2.0 mm。無效:未達到以上標準。治愈率(%)=治愈例數/總例數×100%。

1.5 統計學方法

采用SPSS 21.0軟件包對數據進行統計學分析。計數資料以百分率(%)表示,用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

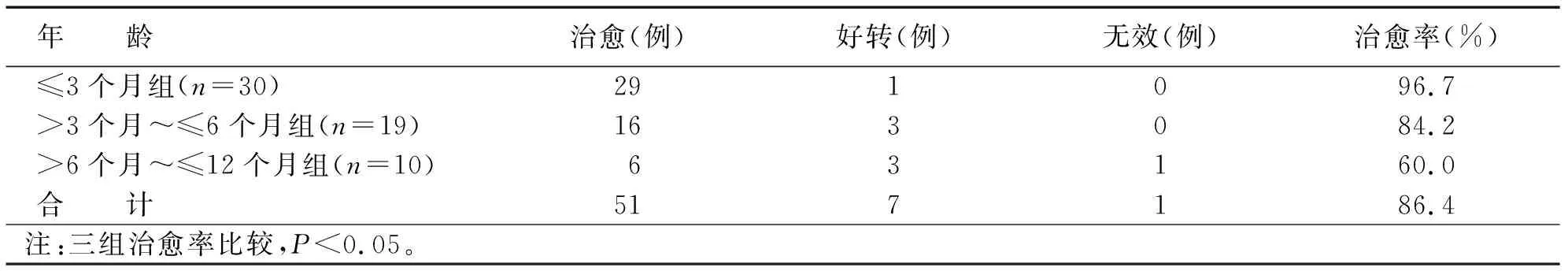

本研究59 例患兒中治愈51 例,治愈率86.4%(見表1),治愈時間為(7.2±3.3) 個月,其中≤3個月組29 例治愈(96.7%),治愈時間為(5.0±1.8) 個月;>3個月~≤6個月組16 例治愈(84.2%),治愈時間(8.4±2.1)個月;>6個月~≤12個月組6例治愈(60.0%),治愈時間(11.8±3.0)個月。59 例中無效1 例,該患兒為腫塊型先天性肌性斜頸,因8個月后才開始干預,故治療周期長,效果欠佳,最后需手術治療。三組患兒治療效果以及平均治愈時間比較,差異有統計學意義(P<0.05)。

表1 三組患兒治療效果比較

3 討 論

先天性肌性斜頸病因至今不明,研究提示[3]可能與以下多種因素相關。缺血:因血管閉塞致胸鎖乳突肌缺血攣縮;產傷:因生產致胸鎖乳突肌斷裂損傷;宮內擁擠假說:因胎位不正壓迫胸鎖乳突肌致血管閉塞。其病理學研究發現CMT損傷的胸鎖乳突肌肌肉組織較少,取而代之的是瘢痕結締組織。目前對先天性肌性斜頸治療共識是:越早發現,越早治療,治愈率越高[4]。1 歲以內患兒主要采用非手術綜合康復治療[5],若保守治療至1 歲以上無明顯改善者,應及時手術治療[6]。本研究均為1 歲以下患兒,主要采用非手術綜合康復治療。第一步先使用低頻脈沖電刺激患側胸鎖乳突肌,促進局部血液循環、腫塊機化吸收及軟化瘢痕結締組織,接著使用神經損傷治療儀刺激健側胸鎖乳突肌、斜方肌,提高肌肉力量,有利于下一步手法治療;第二步進行手法按摩,為牽伸治療做準備,以放松肌肉為目的;第三步牽拉治療,對攣縮增厚的胸鎖乳突肌進行全范圍的牽伸;最后指導患兒家屬配合治療,于家中進行健側胸鎖乳突肌力量訓練,以平衡雙側肌群的均衡性,同時通過抱姿及睡姿增加胸鎖乳突肌的牽拉時間。本研究中,通過物理刺激、按摩牽伸及家庭康復訓練三大步驟治療后,患兒的治愈率為86.4%,治愈時間4.9~10.5個月,其中1 例治療無效患兒為腫塊型先天性肌性斜頸,因8個月后才開始干預,根據CMT嚴重程度分級為后期重度[3],故治療周期長,效果欠佳,最后需手術治療。可見,綜合物理因子、按摩牽伸及家庭康復訓練三種物理治療手段治療先天性肌性斜頸,療效顯著。

本研究患兒不同年齡段療效與平均治愈時間比較,差異有統計學意義。確診先天性斜頸患兒的年齡越大,其治愈率越低,治愈時間越長;≤6個月就開始綜合康復治療的患兒,其治愈率明顯較>6個月~≤12個月患兒高,治愈時間也較>6個月~≤12個月患兒短;>3個月~≤6個月才開始綜合康復治療的患兒其治愈時間較≤3個月患兒增加3~4個月,>6個月~≤12個月才開始綜合康復治療患兒其治愈時間較≤3個月患兒增加6~8個月。因此≤3個月就開始接受綜合康復治療的患兒其治療效果更為顯著。高頻超聲能早期確診小兒肌性斜頸[7],并能較好地判斷臨床治療效果[8]。