腔內三維超聲在宮腔疾病診斷中的應用價值〔1〕

龔瓊,周志芳

(新余市婦幼保健院,江西 新余 338025)

在宮腔疾病臨床診斷中,超聲檢查較診斷性刮宮、宮腔鏡、核磁共振具有實時成像、無創、可多次重復操作、現場出報告等便捷優勢,因此最為常用[1-2]。經陰道二維超聲(2D-TVS)較經腹超聲能更好地貼近宮頸與宮體,可更好地呈現宮腔病變,在婦科疾病中的診斷價值得到肯定[3]。但2D-TVS圖像只能顯示宮腔橫切面與縱切面,無法顯示冠狀切面,對宮腔形態改變的判斷主要依靠檢查醫師的經驗,具有一定的局限性和主觀性[4]。經陰道三維超聲(3D-TVS)可通過圖像處理技術構建宮腔冠狀切面,顯示三維立體宮腔形態及病變部位情況,具有更好的診斷效果。自由解剖成像(Omniview)技術是在3D-TVS基礎上對目標區域描記多條自由的線段,進行任意角度與方向的正交及非正交切面成像,能夠從多角度、多切面完整呈現宮腔解剖結構,是近幾年新發展起來的成像技術。本文旨在探討經陰道腔內3D-TVS Omniview技術在宮腔疾病診斷中的應用效果。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2018年6月—2020年6月在我院手術治療的80 例宮腔疾病患者,年齡(36.58±4.65) 歲。臨床癥狀主要表現為異常子宮出血、不孕、白帶異常、月經量少或閉經。所有患者最終均行相關手術治療,以病理結果為診斷金標準。研究對象均知情同意并簽署知情同意書。本研究經醫院醫學倫理委員會批準同意。

1.2 方法

1.2.1 儀器與方法

采用GE VolusonE-10及E-8彩色超聲診斷儀,檢查前囑患者排空膀胱,檢查時指導患者取膀胱截石體位。探頭涂抹消毒耦合劑后套上安全套,將探頭輕緩置入陰道后穹窿位置,首先進行二維模式檢查,轉動探頭并采用推拉、傾斜、旋轉等操作手法對子宮及雙側附件區進行掃查,觀察測量宮腔病變所在位置、大小、形態、邊界、范圍、數量及血流信號。二維檢查后,分別將子宮正中矢狀面、宮腔內膜呈現最清晰面作為重建界面及參考界面,開啟三維采集模式。采集容積數據時間為15 s,數據采集完成便自動通過矢狀切面、冠狀切面和橫切面三平面圖呈現。然后使用4D VIEW軟件通過Omniview技術作回顧性的離線分析。

1.2.2 Omniview技術分析

以正中矢狀切面為參考面,采用3線段描記方式:第1條線以內膜走行軌跡勾畫來獲得宮腔冠狀面;第2條沿宮底橫斷面描記獲得宮腔橫斷面的圖像;第3條線為任意走行來獲得病變位置的冠狀斷面成像。選定3條線段后,選定的容積厚度為2 mm,移動或旋轉任意一條線,重建的三幅圖像均會隨之發生變化,對各線段進行調整,使病變位置可較為清晰完全地呈現,觀察并記錄診斷結果。

1.3 觀察指標

宮腔疾病的超聲診斷標準參照《經陰道超聲診斷學》中的相關診斷標準[4],以病理為金標準,比較2D-TVS與3D-TVS Omniview技術對宮腔疾病的靈敏度、特異度及約登指數。靈敏度=真陽性人數/(真陽性人數+假陰性人數)×100%,特異度=真陰性人數/(真陰性人數+假陽性人數)×100%,約登指數=靈敏度+特異度-1,數值范圍為0~1,約登指數越大,試驗的真實性越大。

1.4 統計學方法

2 結 果

2.1 病理結果

80 例患者中子宮內膜息肉18 例,黏膜下子宮肌瘤19 例,子宮內膜增生26 例,宮腔粘連15 例,子宮內膜癌2 例。

2.2 2D-TVS與3D-TVS Omniview技術對宮腔疾病診斷效果比較

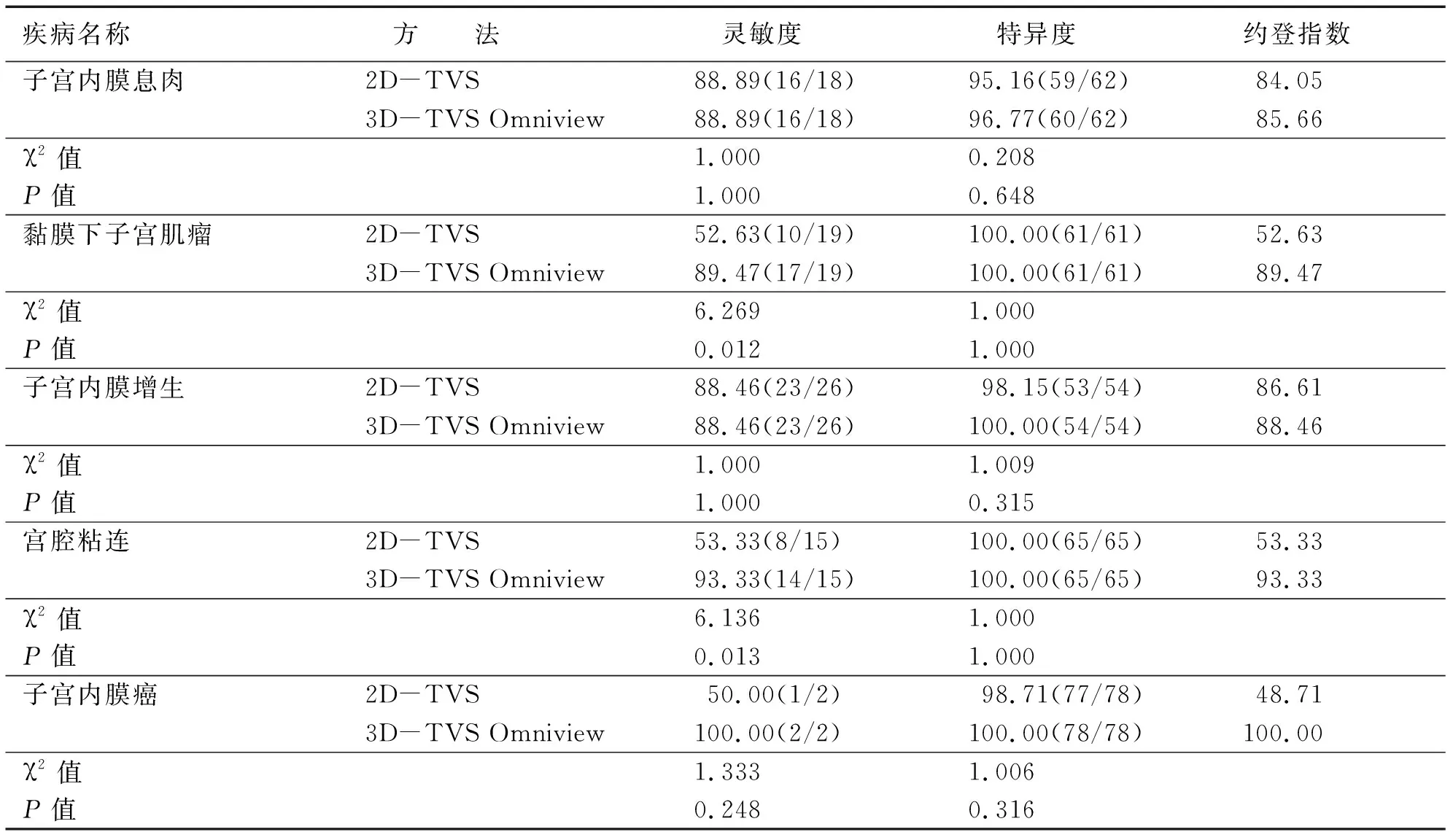

兩種檢查方法對子宮內膜息肉、子宮內膜增生、子宮內膜癌診斷的靈敏度和特異度比較差異無統計學意義(P>0.05)。3D-TVS Omniview對黏膜下子宮肌瘤、宮腔粘連診斷靈敏度顯著高于2D-TVS(P<0.05),但特異度比較差異無統計學意義(P>0.05)。3D-TVS Omniview對宮腔疾病診斷的約登指數均高于2D-TVS,其技術效果和真實性高于2D-TVS(見表1)。

表1 2D-TVS與3D-TVS Omniview技術對宮腔疾病診斷效果比較 %

2.3 2D-TVS與3D-TVS Omniview對黏膜下子宮肌瘤分型診斷的結果比較

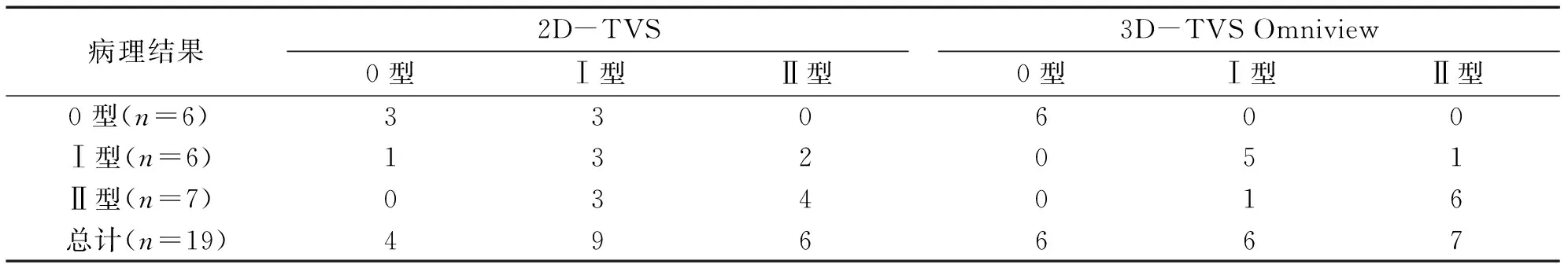

2D-TVS對黏膜下子宮肌瘤0型、Ⅰ型、Ⅱ型診斷的靈敏度分別為50.00%,50.00%和57.14%,總靈敏度為52.63%;3D-TVS Omniview技術對黏膜下子宮肌瘤0型、Ⅰ型、Ⅱ型診斷的靈敏度分別為100.00%,83.33%和85.71%,總靈敏度為89.47%;3D-TVS Omniview技術對黏膜下子宮肌瘤分型診斷的靈敏度均顯著高于2D-TVS技術(χ2=4.606,P<0.05)(見表2)。

表2 2D-TVS與3D-TVS Omniview對黏膜下子宮肌瘤分型診斷的結果 例

2.4 2D-TVS與3D-TVS Omniview對宮腔粘連分型診斷的結果比較

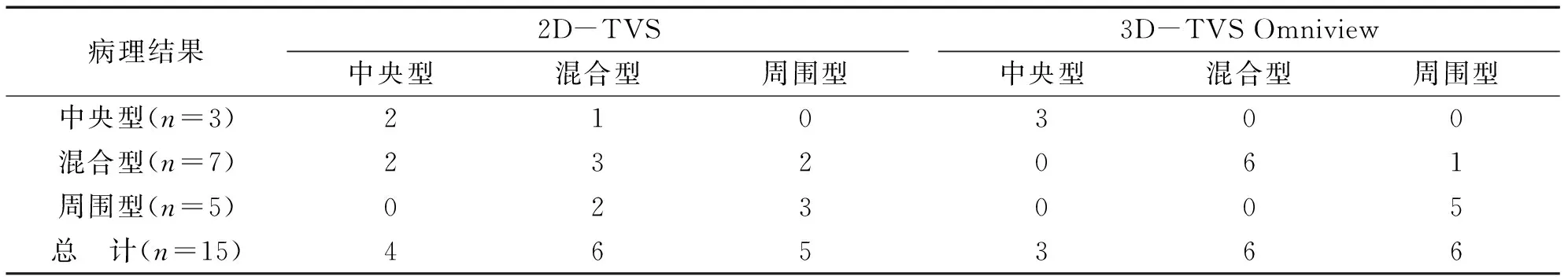

2D-TVS對宮腔粘連中央型、混合型、周圍型診斷的靈敏度分別為66.67%,42.85%和60.00%,總靈敏度為53.33%;3D-TVS Omniview技術對宮腔粘連中央型、混合型、周圍型診斷的靈敏度依次為100.00%,85.71%和100.00%,總靈敏度為93.33%;3D-TVS Omniview技術對宮腔粘連中央型、混合型、周圍型診斷的靈敏度均顯著高于2D-TVS(χ2=4.261,P<0.05)(見表3)。

表3 2D-TVS與3D-TVS Omniview對宮腔粘連分型診斷的結果 例

3 討 論

既往2D-TVS檢查在宮腔疾病的診斷中應用廣泛,其對子宮內膜病變及先天性子宮畸形有較好的診斷效果,但因無法獲取子宮冠狀面圖像,不能顯示完整三維宮腔形態,對疾病的診斷主要依靠醫生的經驗,容易發生誤診、漏診等情況。常規3D-TVS雖然能得到冠狀切面,構建宮腔三維形態,不過其對具有曲度的器官不可在同一平面顯示,需要通過描記多條線段獲得宮腔的冠狀面立體全景圖像,操作時間長且對醫師技術水平依賴度較高。Omniview技術為近幾年發展起來的新興的三維超聲成像技術,不受正交平面的限制,能夠獲取任意角度、任意方向的平面或曲面圖像。不同于既往傳統三維超聲,Omniview中的多線段描記方式能夠通過沿宮腔彎曲弧度及內膜走行描畫一條參考線段,獲取自宮底至宮頸外口較為清晰完全的冠狀面平鋪圖像,相比之下,三維超聲的其他成像模式不如其方便可靠[5-6]。對宮腔疾病的診斷方面,本研究中3D-TVS Omniview技術對宮腔粘連的診斷靈敏度顯著高于2D-TVS;對黏膜下子宮肌瘤及宮腔粘連分型診斷的靈敏度均顯著高于2D-TVS(P<0.05)。這是因為宮腔粘連主要為內膜損傷后修復的結果,會引起不同程度宮腔解剖結構的異常,超聲影像學的表現主要為宮腔形態的變化。而冠狀面成像是呈現宮腔結果的最佳切面,但2D-TVS無法獲得冠狀面,因此對宮腔形態的判斷主要依靠醫師的經驗,且宮腔粘連的二維超聲圖像缺乏較好的特異性,因此容易造成誤診或漏診。3D-TVS Omniview技術采用多線段描記方式沿宮腔走行軌跡勾勒曲線,X軸和Z軸能夠呈現接近于真實子宮腔解剖結構的形態圖,因此可更加直觀地了解宮腔的形態,做出正確的診斷。2D-TVS檢查可對大部分的黏膜下肌瘤提供正確的診斷,對其分型則需要根據二維超聲連續掃查以及醫師經驗間接判斷,因此存在一定的主觀性,容易出現誤差[7]。3D-TVS Omniview技術采用沿肌瘤位置走行描記線段,可顯示肌瘤全貌,降低了對檢查者經驗的依賴,減少了主觀性的判斷,能夠準確客觀地判斷肌瘤分型[8]。

綜上所述,3D-TVS Omniview技術診斷宮腔疾病具有較高靈敏度和特異度,對黏膜下子宮肌瘤及宮腔粘連的診斷優于2D-TVS,可作為宮腔疾病檢査的首選方式。