如何優化心力衰竭合并感染患者的抗菌藥物治療策略〔1〕

鄭文燦,葉偉

(曲靖市第一人民醫院,云南 曲靖 655000)

心力衰竭(HF)是指心肌收縮功能或舒張功能下降,心臟負荷、外周血管阻力增加、心排出量急劇下降的心臟疾病,起病急、病情進展迅速[1-2]。感染是引發HF的常見誘因,同時HF患者合并感染和死亡的風險高。由于HF患者血流動力學變化可導致抗菌藥物藥代動力學/藥效學(PK/PD)參數的變化,因此,該類患者需進行個體化抗感染治療。

1 HF的流行病學特點和高危因素

隨著年齡的增長,心力衰竭患者的發病率和病死率逐漸升高。國外研究表明[3]:70 歲以上老年人的患病率可超過10%,其整體預后較差,1 年病死率超過50%,5 年病死率超過66%,10 年病死率高達90%。因此,HF成為21世紀最重要的心血管疾病。除年齡外,女性、高血壓、糖尿病、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、瓣膜性心臟病、心房顫動、呼吸衰竭、腎功能不全等均是HF發生的高危因素[4]。

2 HF致感染的機制

呼吸道感染是心力衰竭最常見、最重要的并發癥。心力衰竭患者心肌收縮功能明顯下降,使射血能力降低,導致心包積血,同時由于左心室舒張障礙,靜脈回心血量下降,導致肺部淤血,引起支氣管黏膜充血和水腫等病理性改變,同時由于肺部分泌物淤積,微生物生長繁殖,容易出現肺部感染[5];長期感染可導致機體循環障礙、營養不良、免疫功能受損,亦可出現其他部位感染[6]。

3 HF患者病原菌感染的類型及其藥物選擇

陳婉婉等[7]研究發現,HF患者致病菌以肺炎克雷伯菌、大腸埃希菌、銅綠假單胞菌等革蘭陰性菌為主。黃英等[8]研究表明,以呼吸道感染為主,其次為泌尿道和消化道感染,其病原菌以大腸埃希氏菌、肺炎克雷伯菌、銅綠假單胞菌等革蘭陰性菌為主。分析其原因為,HF患者通常為合并糖尿病、高血壓、慢性阻塞性肺疾病等基礎疾病的老年患者。針對該類人群,需考慮以革蘭陰性菌為主的致病菌感染,指南推薦給予青霉素/酶抑制劑復合物、三代頭孢菌素/酶抑制劑復合物、頭孢霉素類、氧頭孢烯類,必要時可聯合大環內酯類或呼吸氟喹諾酮類[9]。

4 HF對抗菌藥物藥代動力學的影響

出現HF時,每搏輸出量、心排血量和心臟指數等降低,導致冠狀動脈供血不足,其血流動力學障礙導致機體組織器官灌注不足,使抗菌藥物的PK/PD發生變化[10]。心力衰竭合并腎功能不全時,對經腎臟代謝比例(FR)>0.7的藥物影響較大;合并肝功能不全時,對FR<0.3的藥物影響較大[11]。同時,HF存在液體超負荷,會影響抗菌藥物的表官分布容積(Vd),表現為肺水腫、臟器淤血、外周水腫及第三間隙積液等,引起Vd變化。此外,HF患者常合并低蛋白血癥。低蛋白血癥可導致機體免疫球蛋白合成障礙,使機體免疫功能下降,導致感染發生,使毛細血管通透性增加,加重滲液及組織水腫。血液中的抗菌藥物滲漏到組織間隙,使有效血藥濃度降低[12]。

5 優化給藥方案需考慮的因素及策略

5.1 避免合并使用有心臟毒性的藥物

HF患者幾乎均患有器質性心臟病,多有心律失常等基礎疾病,合并用藥較多,且部分患者還有肝腎功能不全。抗菌藥物治療HF合并感染的患者時應充分評估其危險因素,包括合并用藥、電解質紊亂、肝腎功能、心電圖等來權衡抗菌藥物方案的風險及受益。可引起Q-T間期延長和尖端扭轉型室性心動過速(TdP)的常用抗菌藥物,包括大環內酯類、喹諾酮類及唑類抗真菌藥,部分頭孢菌素類藥物可致室性早搏及TdP,如:韓菲等[13]報道了1 例化膿性扁桃體炎患者口服頭孢呋辛酯片致頻發室性早搏;黃青麗[14]在對抗菌藥物致78 例患者心律失常的研究中發現,頭孢哌酮舒巴坦、頭孢唑林、頭孢拉定是引起心律失常的主要藥物。因此,使用上述藥物時應密切監測心電圖及電解質濃度,控制抗菌藥物的濃度和滴速,減少合并用藥;當心電圖校正Q-T間期>500 ms,或較基線延長60 ms以上時需警惕潛在危險,重新評估治療方案,并監測心電圖至恢復正常[15]。

5.2 依據抗菌藥物PK/PD特點優化給藥方案

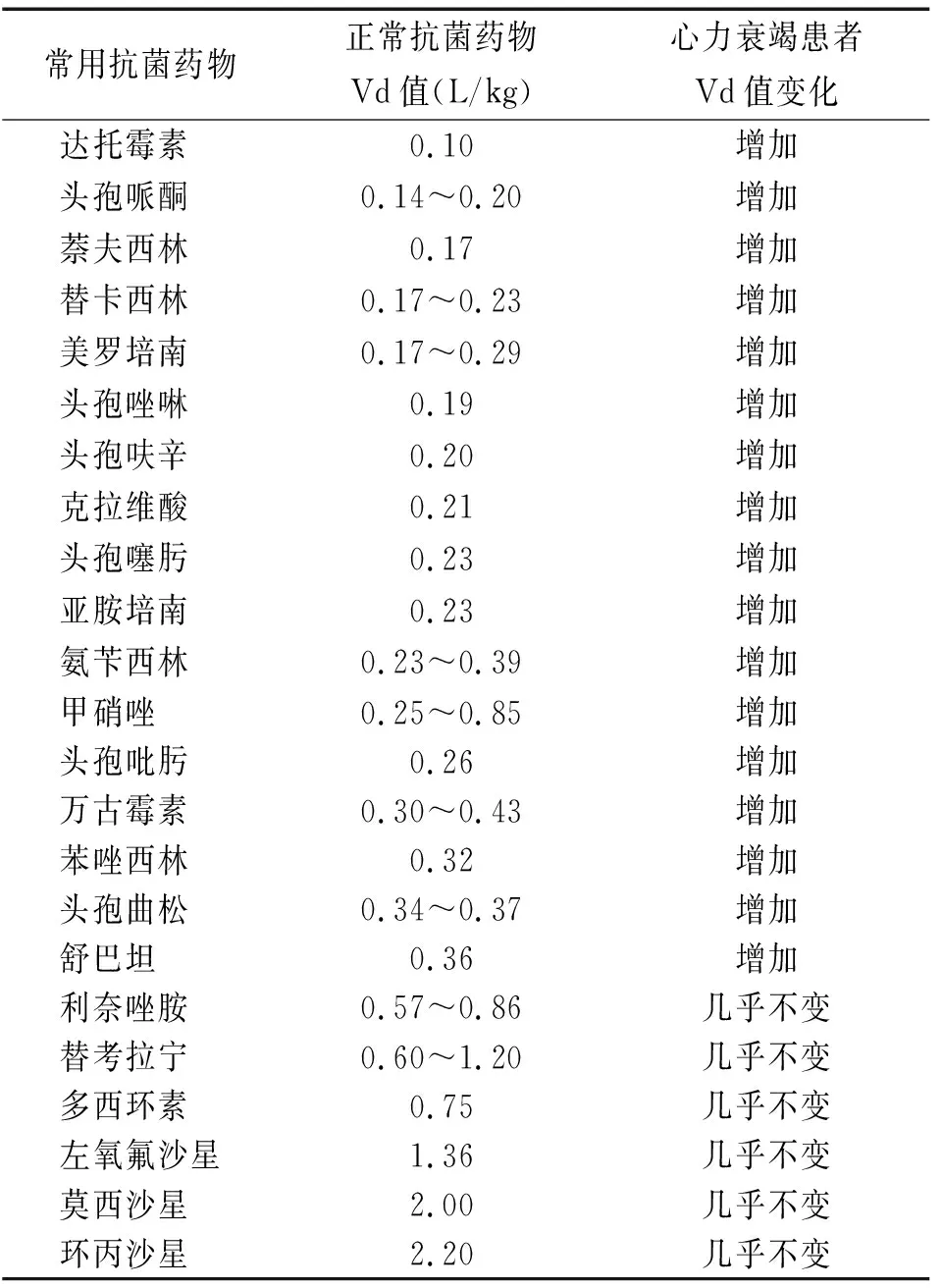

目前,HF合并感染患者的抗菌藥物PK/PD臨床研究資料較少,僅限于重癥醫學領域的個別研究[16]。對于心輸出量降低,尤其是伴器官、外周組織低灌注的HF患者,抗菌藥物清除率下降,藥物谷濃度升高,推薦適當減少抗菌藥物的劑量以避免藥物蓄積導致不良反應。對于經過雙通道排泄的藥物或非酶途徑代謝和腎排泄較少的藥物,如頭孢曲松、莫西沙星、利奈唑胺等,藥物蓄積情況則相對較少,可不予調整。其次,HF合并低蛋白血癥及組織水腫時,親水性抗菌藥物的Vd增大,常規劑量難以達到有效血藥濃度,應調整劑量,并應用首劑負荷量以盡快使血藥濃度達到目標值。親脂性抗菌藥物由于本身Vd較大,低蛋白血癥對其Vd影響較小,用藥時無需調整。不同抗菌藥物的Vd及在HF患者中Vd的變化見表1。

表1 常見抗菌藥物的Vd及HF患者抗菌藥物Vd變化情況

5.3 血藥濃度監測與個體化給藥方案

HF患者通常為老年患者,同時可合并肝腎功能不全或低蛋白血癥,上述因素使藥物的清除率、半衰期等參數變化較大。《中國萬古霉素治療藥物監測指南》解讀[17]推薦:針對老年患者,特別是肝腎功能不全患者,為使血藥谷濃度維持在10~15 mg/L,需進行血藥濃度監測,在確保臨床療效的同時減少腎毒性等不良反應的發生;替考拉寧蛋白結合率高,HF患者常合并低蛋白血癥,因此按照常規劑量給藥,低蛋白血癥可加速藥物的排泄,濃度-時間曲線下面積(AUC)與最低抑菌濃度(MIC)的比值(AUC0~24/MIC)未能達標,往往導致抗感染治療的失敗,因此需同時增加負荷劑量和維持劑量[18]。HF患者還多合并使用血管活性藥物和利尿劑,亦可影響抗菌藥物的PK/PD,因此針對上述治療窗窄的抗菌藥物,不僅需要調整負荷劑量和維持劑量,同時需進行血藥濃度監測,優化抗菌藥物治療活性。

綜上所述,HF患者由于其病理生理學改變可影響抗菌藥物的PK/PD,抗感染治療中需綜合考慮藥物與機體的因素調整治療方案,對提高臨床療效、促進抗菌藥物的合理應用具有重要意義。