沖海積平原地貌區軟土路基處理方案

■曾慶河

(漳州市交通建設工程技術中心,漳州 363000)

沖海積平原的形成主要是由于淤積隨海浪運動堆積海岸,使海積物固結凝聚,從而形成的一種堆積平原地形,均分布在濱海地區,海拔高度一般在10 m 以下。 沖海積平原地貌區在我國分布較少,主要集中在沿海地區,如福州平原、莆田平原、泉州平原、漳州平原、濠江兩岸、惠來獅石湖、南澳后宅、番禺沿海地帶、文昌平原等均為此地貌類型。 其地質特點表現為軟土較為發育, 往往呈多層分布,若在填方路基段未妥善處理,極易造成公路路基失穩及承載能力不足等問題。

1 軟基處理方案的選擇

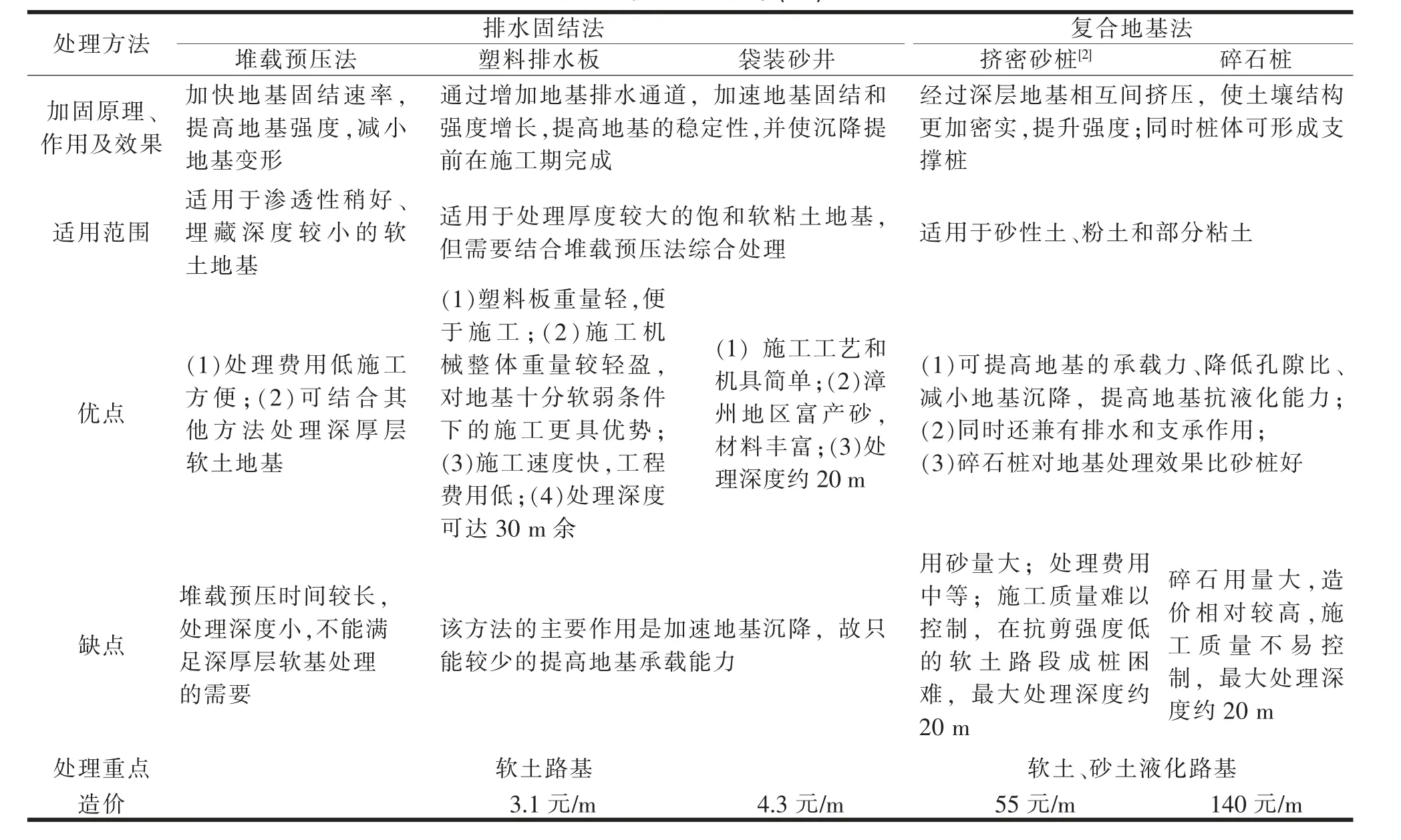

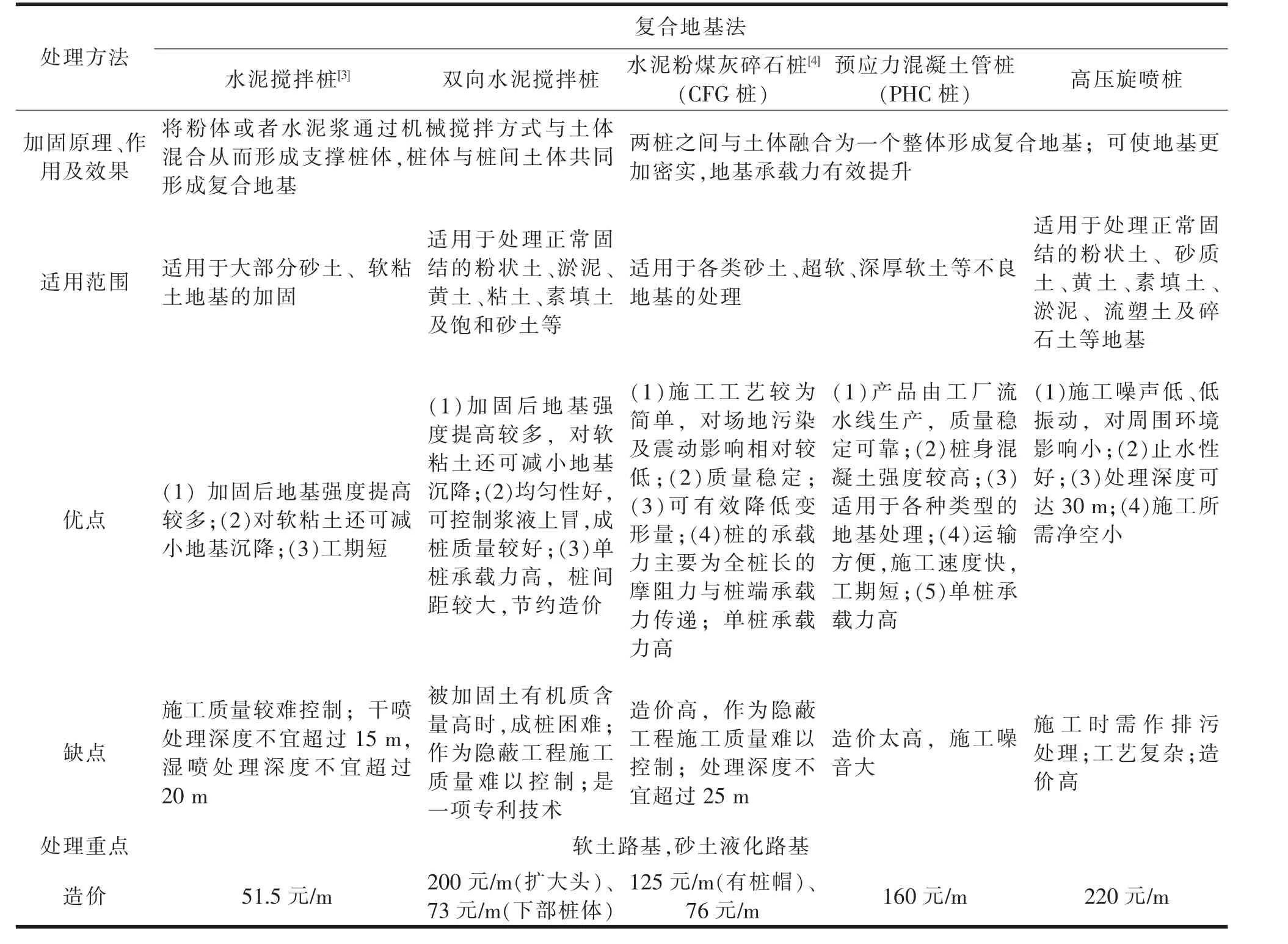

目前主要有排水固結法和復合地基法兩大類處理方法[1](表1、表2)。 排水固結法可以加速地基沉降,使施工后沉降較小,但對于提高土體抗剪強度和地基承載力的作用有限,特別是對于較高填土的路堤,路堤容易沿著地基基礎軟弱面發生剪切破壞,施工工期較長,對于工期要求緊的工程不適用。而復合地基法可以有效地提高地基基礎的承載力,結合樁體頂部砂墊層, 通過路堤填土堆載預壓,可有效排除地下水,減少工后沉降。

表1 軟基處理方案(一)

表2 軟基處理方案(二)

2 工程概況與實施過程

2.1 工程概況

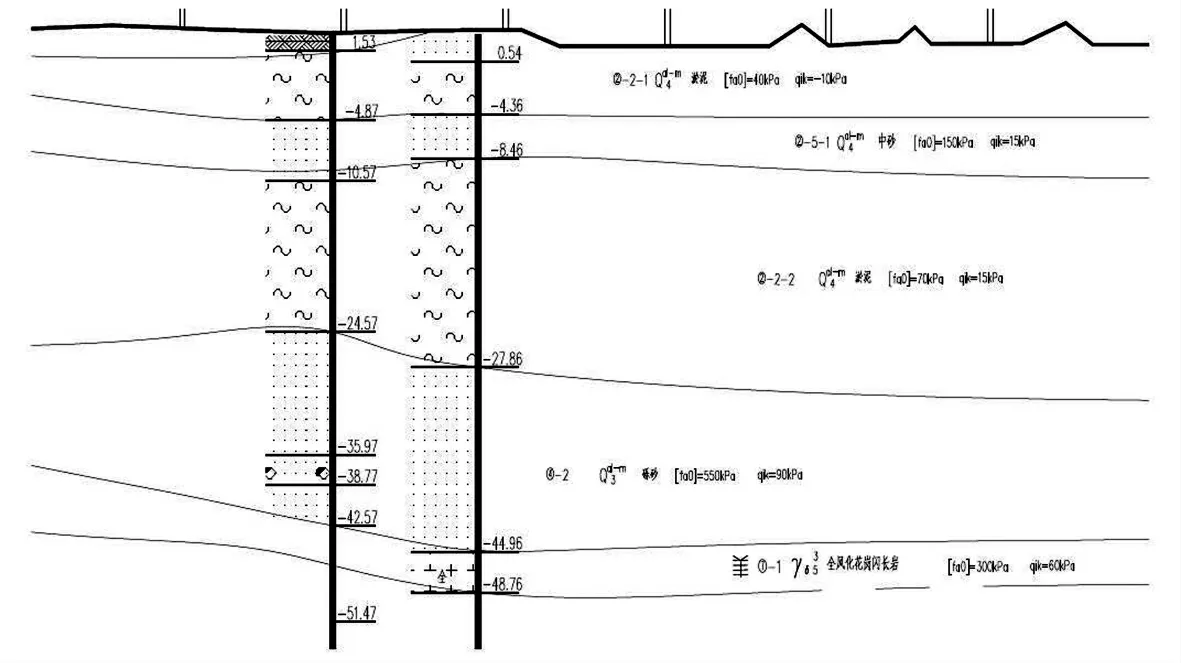

依托工程范圍為國道319 線改線一期工程(廈漳同城大道)K12+242~K15+980, 地處漳州平原地區,采用瀝青混凝土路面,設計荷載BZZ-100kN,主線全長26.4 km。 按照一級公路兼城市快速路功能標準建設,雙向八車道,兩側設非機動車道、人行道,設計速度為主行車道80 km/h、輔道40 km/h。本項目(圖1)軟土路基段全長3.738 km,大部分位于九龍江江灘上,均處于沖海積平原地貌區,地層巖性相對復雜,特殊性巖土為軟土,淤泥和淤泥質土廣泛分布,厚度在14.0~19.4 m 不等,埋藏深度一般在5.0~27.3 m,局部段落存在多層淤泥或淤泥質粘土層。 故亟待解決的工程地質問題主要為深厚軟土地基和砂土液化。

圖1 工程地質詳勘圖

2.2 地基處理方案

2.2.1 深厚軟土地基處理方案

本段路基主道填土高度一般在3.0~7.0 m 之間,軟土在路基全線均有分布,但分布深度有所差別,結合地質資料、地基基底承載力、工后沉降要求、 施工條件以及其他因素考慮, 采取以下方案:(1)對于一般路基段,采用水泥攪拌樁(軟基深度<18 m)或CFG 樁(軟基深度>18 m)進行軟基處理;(2)對于橋頭過渡段及涵洞、通道、擋墻基底或軟土基底埋置深度較大路段, 采用CFG 樁進行軟基處理;(3)對于施工凈空受限的范圍內地基,采用高壓旋噴樁進行處理。 另外,由于雙向水泥攪拌樁的工藝先進,施工速度快,成樁質量較好,處理效果較好,處理費用適中,因此特別設置雙向水泥攪拌樁軟基處理試驗段,為新型技術的發展提供可靠的依據,從而推動新技術的發展和應用。

2.2.2 砂土液化處理方案

砂土液化路段采取以下方案:(1)對僅存在砂土液化而不存在軟基的路段,采用擠密砂樁進行處理, 處理深度以穿過液化細砂層控制, 間距采用1.5 m;(2)對既存在砂土液化同時存在軟基的路段,采用深層軟基處理方案或一般軟基處理方案,視軟土基底埋置深度情況而定。

圖2 雙向水泥攪拌樁巖樣

圖3 常規攪拌樁巖樣

2.3 項目監測方案

2.3.1 軟基處理監測項目

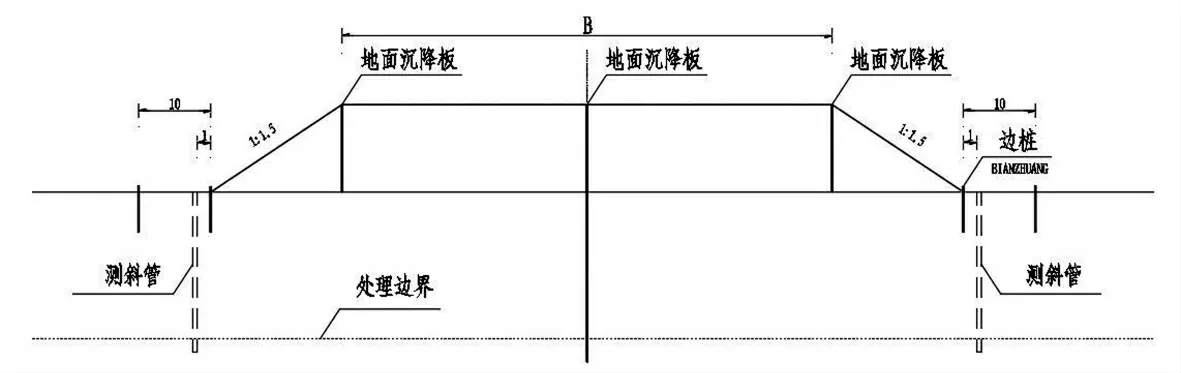

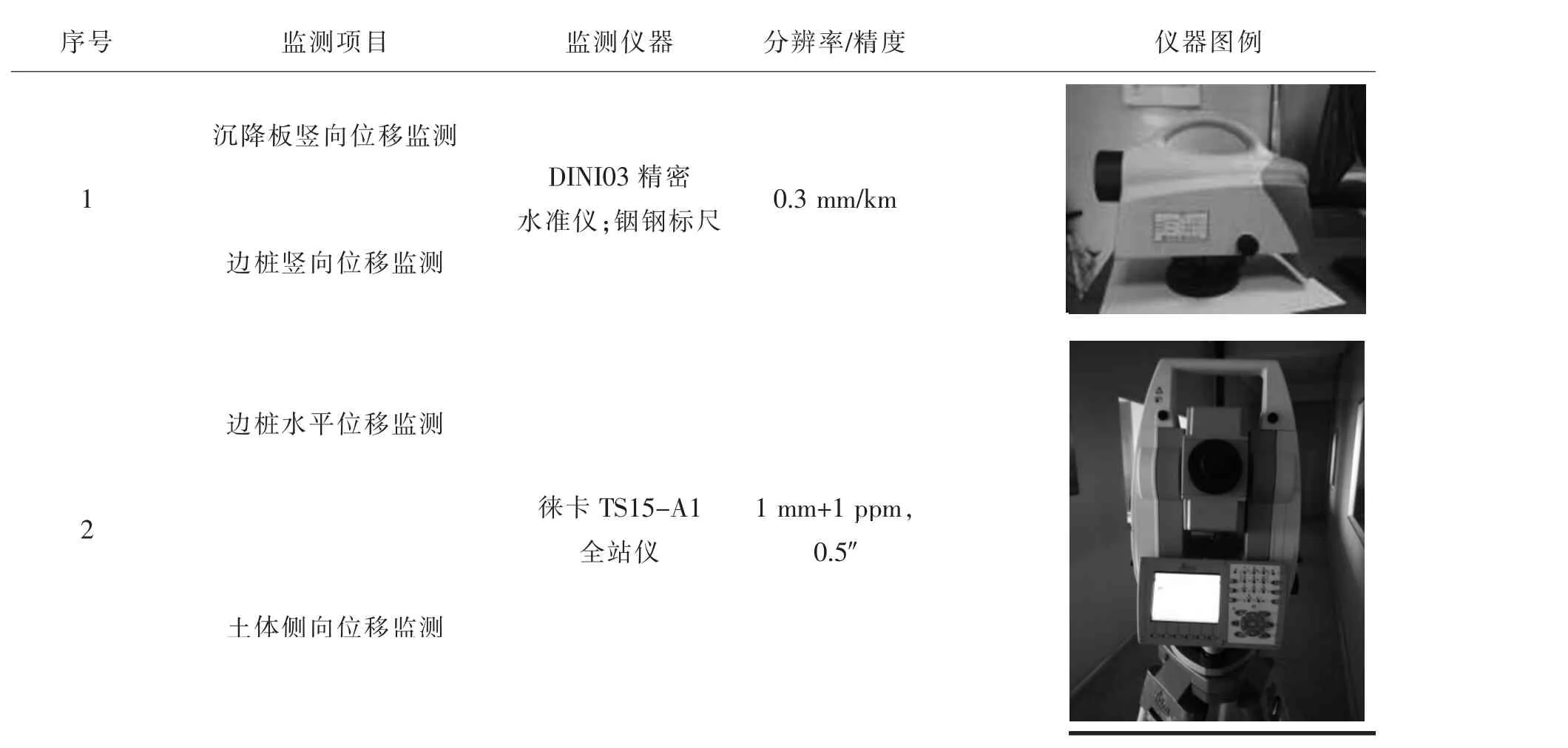

結合有關規范和施工現場實際情況,軟基處理監測主要監測項目為:沉降板垂直位移監測、邊樁位移監測、土體側向變形監測,布設圖如圖4 所示。本工程擬采用的監測儀器及精度如表3 所示。

圖4 監測布設示意圖

表3 監測儀器及精度

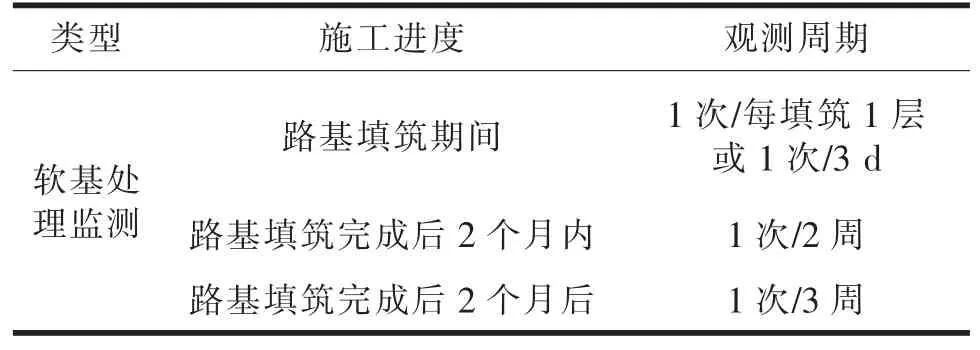

2.3.2 監測頻率

根據本工程安全等級、施工階段,綜合考慮施工現場等情況,本工程監測頻率如表4 所示。

表4 施工期間監測頻率

2.3.3 監測控制標準

本工程各監測項目(地表沉降及沉降板豎向位移監測)顯示:報警值累計50 mm,日變化6 mm;控制值累計63 mm,日變化8 mm。 根據規范及設計要求,將施工過程中監測點的預警狀態按嚴重程度由小到大分為三級:(1)黃色監測預警:“雙控”指標(變化量、 變化速率) 均超過監控量測控制值的70%, 或雙控指標之一超過監控量測控制值的80%;(2)橙色監測預警:“雙控”指標(變化量、變化速率)均超過監控量測控制值的80%,或雙控指標之一超過監控量測控制值;(3)紅色監測預警:“雙控”指標(變化量、變化速率)均超過監控量測控制值,或實測變化速率出現急劇增長。

3 項目實施監測結果與效果評價

3.1 水泥攪拌樁工法典型斷面監測結果

對于軟基深度<18 m 的一般路基段,采用水泥攪拌樁工法進行地基處理(圖5)。 取樁號K12+320為典型斷面, 監測其變形趨勢, 斷面示意圖如圖6所示。

圖5 水泥攪拌樁處理軟基工法示意圖

圖6 K12+320 斷面示意圖

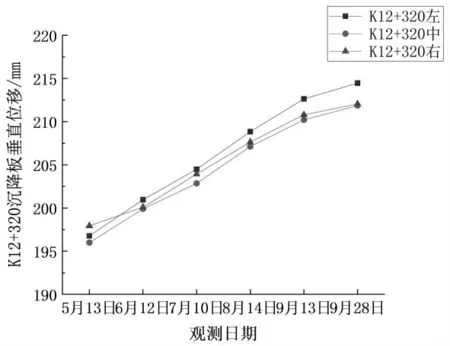

3.1.1 主線段K12+320 沉降板垂直位移變化曲線分析

在該處放置沉降板進行沉降板累計垂直位移觀測,觀測結果如圖7 所示,各項數據均未超過監測控制限值。

圖7 K12+320 沉降板垂直位移變化曲線

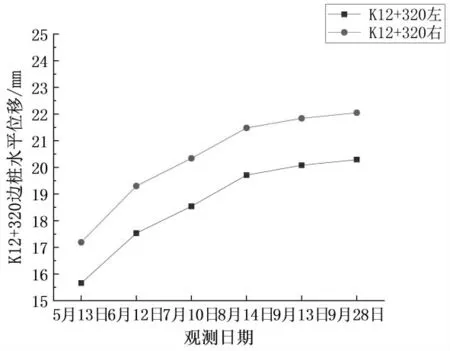

3.1.2 主線段K12+320 邊樁水平位移變化曲線分析

取樁號K12+320 為典型斷面,在該處放置邊樁進行邊樁水平位移觀測, 觀測結果如圖8 所示,各項數據均未超過監測控制限值。

圖8 K12+320 邊樁水平位移變化曲線

3.1.3 主線段K12+320 土體側向水平位移變化曲線分析

取樁號K12+320 為典型斷面,在該處布設測斜管進行土體側向水平位移觀測,觀測結果如圖9 所示,各項數據均未超過監測控制限值。

圖9 K12+320 土體側向水平位移變化曲線

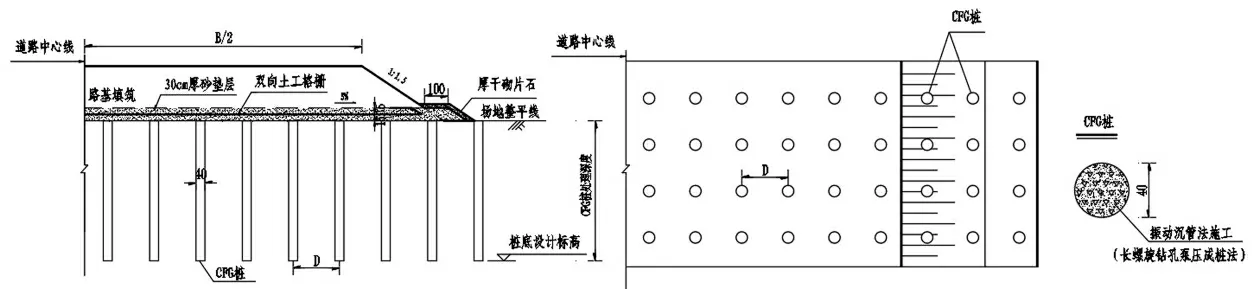

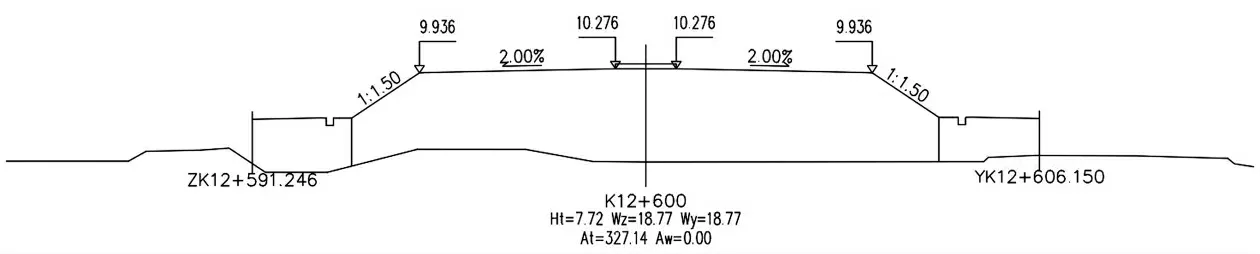

3.2 CFG 樁工法典型斷面監測結果

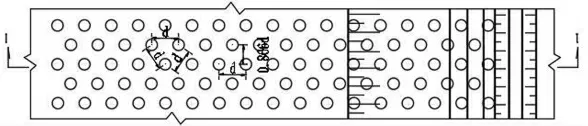

對于軟基深度>18 m 的一般路基段,采用CFG樁工法進行地基處理(圖10)。 取樁號K12+600 為典型斷面, 監測其變形趨勢, 斷面示意圖如圖11所示。

圖10 CFG 樁處理軟基工法示意圖

圖11 K12+600 斷面示意圖

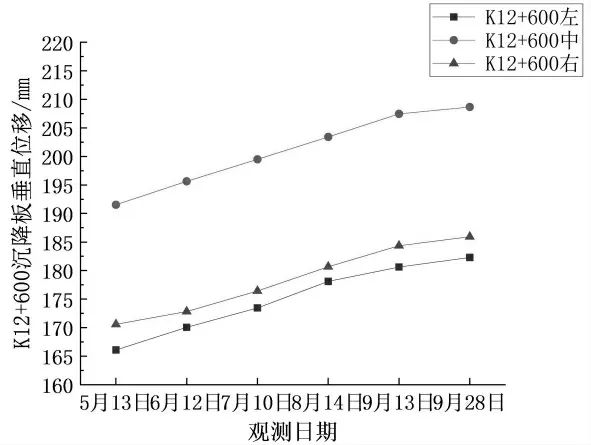

3.2.1 主線段K12+600 沉降板垂直位移變化曲線分析

取樁號K12+600 為典型斷面,在該處放置沉降板進行沉降板累計垂直位移觀測,觀測結果如圖12所示,各項數據均未超過監測控制限值。

圖12 K12+600 沉降板垂直位移變化曲線

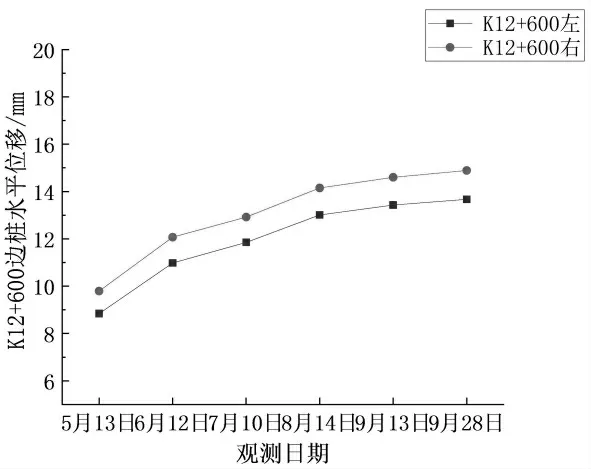

3.2.2 主線段K12+600 邊樁水平位移變化曲線圖

取樁號K12+600 為典型斷面,在該處放置邊樁進行邊樁水平位移觀測,觀測結果如圖13 所示,各項數據均未超過監測控制限值。

圖13 K12+600 邊樁水平位移變化曲線

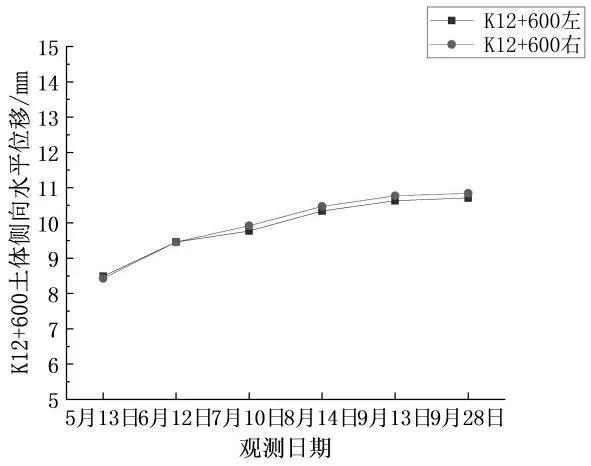

3.2.3 主線段K12+600 土體側向水平位移變化曲線圖

取樁號K12+600 為典型斷面,在該處布設測斜管進行土體側向水平位移觀測, 觀測結果如圖14所示,各項數據均未超過監測控制限值。

圖14 K12+600 土體側向水平位移變化曲線圖

3.3 效果評價

依托工程范圍為國道319 線改線一期工程(廈漳同城大道)K12+242~K15+980, 其中軟土路基段全長3.738 km,結合地質資料、地基基底承載力、工后沉降要求、施工條件以及其他因素考慮,綜合采取水泥攪拌樁、CFG 樁、 高壓旋噴樁等工藝處理軟基。 從監測各項統計數據可知,軟基處理施工監測均在可控范圍內。 至路基回填完畢,路基周邊環境均沒有發生任何過大的位移和沉降。 隨著路基路面工程及輔助配套設施的完成,變形監測數據成果并未超過相關的控制標準,路基變形監測在整個施工期間是正常穩定的。

4 結論

由該項目工程實施可知:(1)對于軟土厚度≤3 m,且軟土層上有1.4 m 以上的硬殼層,路基填土高度<2.5 m 的路段,可不進行處理。 采用直接分層填筑路基,進行預壓,預壓期不少于6 個月。 (2)當處理深度25 m≥H>3 m 時, 根據軟土的厚度和工程性質,以及填土高度及構造物對路基承載力的要求等,進行沉降、穩定性和地基承載力計算,根據需要采用擠密砂樁或者CFG 樁進行處理。 一般填土高度≤3 m 的普通路段,采用擠密砂樁處理。(3)當處理深度H>25 m 時,根據軟土的厚度和工程性質進行沉降和穩定性計算, 構造物路段采用CFG 樁處理,一般路段采用水泥攪拌樁處理,間距及樁長根據穩定性和沉降驗算決定。 (4)對于受施工凈空限制的路段,推薦采用高壓旋噴樁進行處理。