鈉鹽氣溶膠在煙氣顆粒物比對監測中的影響

張偉明,秦 茜,張文斌,邵志超,葉新軍,宋 舟

(金川集團股份有限公司鎳冶煉廠,甘肅金昌 737100)

目前人們越來越重視大氣污染物的治理,為了改善大氣環境的質量,國家環保部門相繼出臺了一系列的法規、規范、標準以強化對大氣環境污染狀況的監督和管理。20世紀70~80年代,我國在冶金系統和電力行業中初步引進煙氣在線連續監測系統(CEMS),但當時對于CEMS系統監測數據的有效性未得到認證。20世紀80年代末至90年代,各國制定相應顆粒物排放標準以限制工業顆粒物的排放,我國生態環境部要求必須在尾氣排放口安裝在線監測設備,用于掌握污染物的排放情況。

目前國內CEMS測量顆粒物主要有光投射法和光散射法,光散射法由于精度高、易安裝等優點,成為國內CEMS粉塵濃度檢測的主流方法[1],煙氣比對監測采用GB/T 16157—1996《固定污染源排氣中顆粒物測定和氣態污染物采樣方法》規定的方法(以下簡稱國標法)。甘肅省金昌市某企業在日常煙氣比對監測過程中發現,冬季采用國標法測量的顆粒物濃度遠高于CEMS監測數據,且尾氣排口常有白色煙雨降落的情況。因此,研究煙氣顆粒物測量誤差產生的原因成為擺在企業面前的當務之急。

1 煙氣脫硫工藝簡介

該企業采用鈉堿法脫硫工藝,脫硫劑采用w(NaOH)30%液堿。煙氣經風機正壓輸送進入脫硫塔下方,與上方噴淋下來的液堿逆流接觸,煙氣中的SO2與液堿進行反應,脫硫后的煙氣先后經機械除霧器和濕式電除霧器除去粉塵微粒后,從脫硫塔頂部煙囪排放。鈉堿法脫硫工藝流程簡單,脫硫效率高,主要化學反應方程式為:

1)脫硫液pH值較高時,溶液吸收SO2:

2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O

2)脫硫液pH值較低時,溶液吸收SO2:

Na2SO3+H2O+SO2→2NaHSO3

3)氧含量較高時發生氧化反應:

2Na2SO3+O2→2Na2SO4

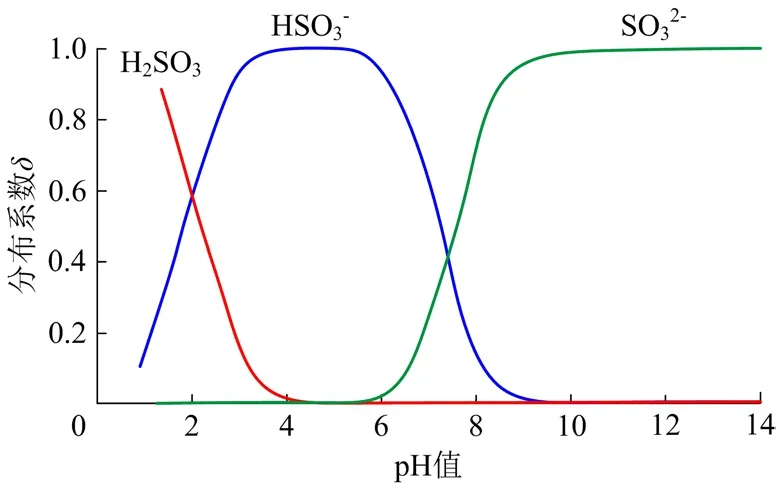

脫硫反應結束后,脫硫液組分中絕大部分為硫體系,主要以H2SO3、HSO3-和SO32-的形態存在。采用水溶液吸收SO2的過程中,隨著溶液pH值改變,吸收SO2后溶液中H2SO3、HSO3-及SO32-的濃度也隨之發生變化,溶液pH值與各離子濃度變化關系見圖1[2]。

圖1 硫體系分布曲線

由圖1可以看出:當pH值在2以下時,硫以HSO形態為主;當pH值在2~7時,硫以HSO-233形態為主;當pH值大于7時,硫以SO32-形態為主。脫硫液的組分若以NaHSO3為主,則鈉硫比為1;若以Na2SO3為主,則鈉硫比為2。若脫硫產物為NaHSO3,則脫硫液呈酸性,在脫硫成本降低的同時也會降低脫硫效率,因此企業一般要求外排液的pH值在7以上。由圖1可知,當脫硫液pH值高于7時,脫硫液的主要成分是Na2SO3,同時含有少量的NaHSO3。

2 煙氣中顆粒物的監測比對情況

2.1 采樣濾筒

該企業每季度進行一次煙氣監測比對工作,全年2—11月監測比對結果吻合度較高,均處于誤差范圍之內,但冬季常出現采用國標法監測顆粒物濃度大于CEMS監測數據的情況。對2018年12月和2019年4月按國標法測定的采樣濾筒觀察分析發現:2018年12月的采樣濾筒大面積濕潤,而2019年4月的采樣濾筒則較為干燥。前端爐窯在2018年12月和2019年4月的原料成分、投料量、環集入口煙氣的溫度和濕度、煙氣壓力以及煙氣量等生產工況未有明顯變化。經分析,初步判斷采樣濾筒濕潤應為某種水溶性物質殘留所致,以致國標法監測結果高于CEMS在線監測結果。

2.2 水溶性物質分析

該企業環集煙氣經增壓風機正壓輸送至脫硫塔進行脫硫處理,噴淋溫度約30℃左右,出口尾氣w(H2O)約5%,冬季尾氣排口常有白色煙雨降落,塔頂沉降的白色物質易溶于水,其主要成分為Na2SO4,還有少量的NaHSO3和Na2SO3。將煙氣監測的采樣濾筒研碎后,放入盛有100 mL水的燒杯中攪拌15 min,靜置10 min后過濾,取清液進行分析,清液的主要成分是Na2SO3和Na2SO4,還有少量NaHSO3。鈉堿法一塔式脫硫工藝流速較高,當濕式電除霧器存在故障運行效率不佳時,易造成NaHSO3-Na2SO3-Na2SO4氣溶膠未及時除去便已排空。結合現場勘查和脫硫工藝分析判斷,煙氣脫硫生成的NaHSO3,Na2SO3,Na2SO4可能以氣溶膠的形態大量存在于廢氣中。

2.3 數據分析

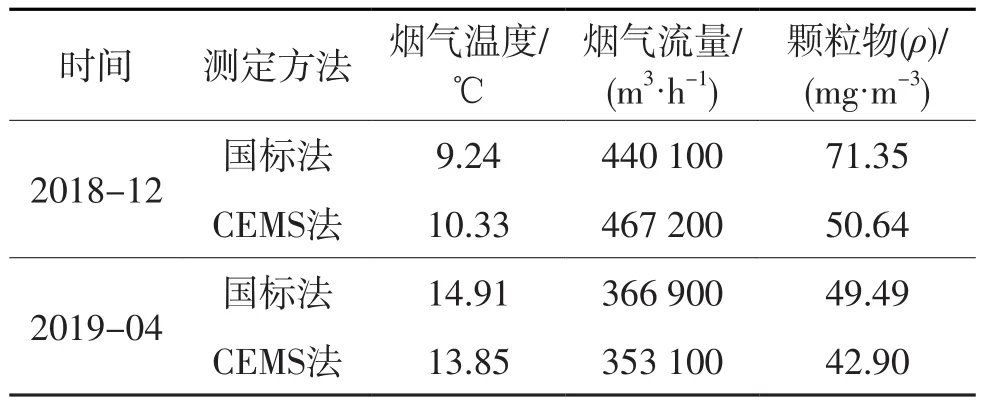

該企業分別采用CEMS和和國標法測定排放尾氣中顆粒物含量,數據見表1。

表1 不同方法測定排放煙氣中顆粒物含量數據

由表1可見:2018年12月排放的尾氣溫度較低,流速較高,兩種方法測得的煙氣中顆粒物的質量濃度差值達到20.71 mg/m3,占CEMS法的40.9%;2019年4月排放的煙氣溫度較高,流速較低,兩種方法測得的煙氣中顆粒物的質量濃度相差不大,僅為6.59 mg/m3,占CEMS法的15.4%。考慮到2018年12月為冬季,濕式電除霧器運行效率較低,煙氣極易與NaOH反應形成NaHSO3-Na2SO3-Na2SO4氣溶膠,進而在煙氣排口處遇冷結晶形成Na2SO3和Na2SO4等物質析出,產生白色煙雨降落現象。

煙氣顆粒物濃度測定采樣時間為15 min,根據表1中2018年12月測得的數據進行計算:

1)不同方法測得的顆粒物質量。

國標法 :440 100×1/4×71.35=7.85×106(mg)

CEMS 法:467 200×1/4×50.64 =5.91×106(mg)

由此可見,國標法測定的顆粒物質量比CEMS高 1.94×106mg。

2)國標法采樣濾筒的水溶性鈉鹽含量折算的顆粒物質量。

經測定,采樣濾筒中的NaHSO3,Na2SO3,Na2SO4的質量分別為 0.15,4.50,2.31 mg,3 種水溶性鈉鹽的質量總量 m=0.15+4.50+2.31=6.96(mg)。

國標法測定排放煙氣中顆粒物與氣態污染物濃度按公式(1)計算:

式中:Ci′——顆粒物與氣態污染物的質量濃度,mg/m3;

m——采樣所得顆粒物或氣態污染物的質量,g;

Vnd——標準狀況下的采樣體積,L。

煙氣排放監測過程中,頂吹環集系統出口煙氣采樣體積Vnd為470~560 L,此處采樣體積取515 L,排放尾氣中水溶性鈉鹽的總質量濃度C′=6.96×10-3÷515×106=13.51(mg/m3)。煙氣流量按453 650 m3/h計,15 min尾氣排放水溶性鈉鹽的總質量m′=13.51×453 650×1/4=1.53×106(mg)。

綜上所述,在溫度較低的冬季,國標法測得的煙氣中顆粒物質量明顯高于CEMS法,差值為1.94×106mg;采樣濾筒中水溶性鈉鹽總質量為1.53×106mg,占兩方法測定差值的78.99%,是造成兩方法測定誤差的主要因素。

3 誤差原因分析

3.1 國標法

國標法為稱量法,其測定原理為:按等速原則,從排氣口中抽取一定量的含塵煙氣,采用已知質量的濾筒收集煙氣中的顆粒物(包括直接被截留在濾筒中的微粒和采樣后在一定條件下烘干冷卻后產生于濾筒中的微粒),將采樣后的濾筒放入干燥箱,于105~110 ℃干燥1 h,取出后放入干燥器冷卻至室溫,稱量,根據濾筒的質量變化計算出顆粒物濃度。NaHSO3、Na2SO3和Na2SO4的熔點分別為150,500,884 ℃,國標法對濾筒的干燥溫度為110 ℃左右,上述3種鈉鹽并未受熱分解,因此濾筒增加的質量為固體微粒和NaHSO3-Na2SO3-Na2SO4氣溶膠的結晶物之和。

一般情況下,脫硫塔出口的煙氣溫度在15~20℃,而冬季氣溫較低,煙囪出口的空氣溫度約為-5℃,煙氣在脫硫塔煙囪出口處溫差較大,當煙氣被抽至采樣槍時,NaHSO3-Na2SO3-Na2SO4氣溶膠遇冷產生結晶,結晶物顆粒較大,被采樣濾筒攔截,計為顆粒物的質量。而夏季溫差較小,鈉鹽氣溶膠不易產生結晶物,由于大部分氣溶膠粒徑在0.001~100 μm,絕大部分氣溶膠會穿透采樣濾筒,對顆粒物的測定影響較小。因此,環境溫度是造成該企業在冬季進行煙氣中顆粒物測定方法比對出現較大誤差的因素之一。

3.2 CEMS法

CEMS法的基本原理是:采用激光作為光源,當激光照射固體顆粒群后會向空間各個方向散射,通過在后向位置對散射光信號進行接收并做相應的分析處理,根據散射光的強度實時反饋出顆粒的濃度[3]。

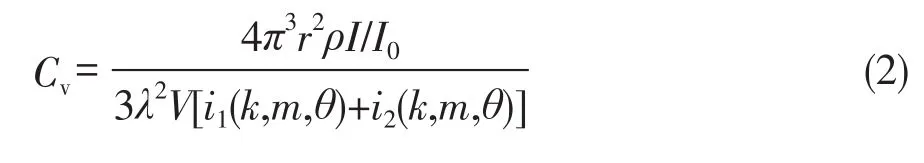

該企業采用鈉堿法一塔式脫硫工藝,對煙氣進行機械除霧+濕式電除霧兩級除霧,煙氣外排時排口顆粒物濃度較低,顆粒間距遠遠大于顆粒直徑。李霖峰[4]11-15采用光后向散射法測量煙塵的濃度時提出:粉塵粒徑較小,處于微米量級,與常用的探測光波基本處于同一數量級,CEMS法測量顆粒物濃度采用Mie理論進行處理。基于Mie散射理論的獨立散射體系中,微粒濃度Cv按公式(2)[5]計算:

式中:r——探測距離;

ρ——微粒真密度;

I——入射光強;

I0——出射光強;

λ——入射光波長;

V——采集的煙氣體積;

i1(k,m,θ)——散射強度函數,平行于散射面的散射強度分量;

i2(k,m,θ)——散射強度函數,垂直于散射面的散射強度分量;

k——微粒尺度參數;

m——微粒折射率;

θ——散射角度。

公式(2)中k=πD/λ,其中D為微粒平均粒徑。

由公式(2)可知:微粒平均粒徑D、微粒真密度ρ和微粒折射率m直接影響顆粒物濃度的測量結果。目前國內企業使用的CEMS顆粒物在線監測儀,其光強比I/I0、入射光波長λ、探測距離r和散射角度θ等參數一般由設備生產商根據企業排放的廢氣特征設置為定值,但通常只考慮固體顆粒,對于液體微粒的存在造成D,ρ,m的偏差未進行校正。同時,第三方運維中心在設置CEMS監測系統塵度系數時,也未考慮廢氣中NaHSO3-Na2SO3-Na2SO4氣溶膠的存在,使設置的參數不能反映實際情況,導致方法比對產生誤差。

另外,Mie散射理論適用于微粒平均粒徑D和入射光波長λ相近的微粒,當微粒粒徑遠小于入射光波長時的散射為瑞利散射[4]10,用Mie散射理論解釋光的散射現象就不適合了。水溶性鈉鹽氣溶膠為分子態,其粒徑在0.001~100 μm,入射光波長為0.7~2.5 μm,CEMS法測量的粉塵濃度為固體顆粒的濃度,而液體微粒或氣溶膠的濃度并未進行測定,由此也會造成國標法和CEMS法進行顆粒物測定比對時產生誤差。

4 建議

該企業結合生產工藝流程,從國標法測定的原理和影響因素、CEMS連續性監測理論等方面進行分析得出:環境溫度、CEMS在線監測粉塵儀的參數設置和微粒濃度的計算方式是造成國標法和CEMS法比對產生較大誤差的主要原因。在環境溫度較低時,特別是冬季,排放的煙氣易形成NaHSO3-Na2SO3-Na2SO4氣溶膠,在用國標法測定顆粒物含量時被采樣濾筒攔截,進而計為固體顆粒物含量,致使國標法的測定結果明顯高于CEMS法。為了降低排放煙氣顆粒物比對測量誤差,筆者提出以下建議:①企業應提高尾氣脫硫和除霧效率。提高脫硫效率可減少二氧化硫的排放,降低鈉鹽氣溶膠的產生量;提高除霧效率可進一步除去氣溶膠,減少氣溶膠的外排;②綜合考慮氣溶膠對CEMS法監測顆粒物結果的影響,通過現場勘查對微粒平均粒徑、真密度和折射率等參數做出合理調整,確保CEMS監測數據準確有效。