民俗復興視閾下膠東傳統藤編器具的活化機制研究

潘澤華 韓 鵬

1.江西工業職業技術學院 2.青島黃海學院

膠東地區素有“朝舞之地”之稱,秦皇漢武皆來此觀海,其臨海而居、依海為生的生活特性,形成了別具一格的膠東海洋民俗文化,也造就了具有膠東地區特色的傳統民間器具。“藤編器具”作為膠東地區常見的傳統器具,被人們廣泛運用在日常的生活生產中。然而隨著社會的發展,曾在膠東地區隨處可見的藤編器具以及傳統藤編工藝也開始慢慢消失,因此本文將結合膠東地區的地域生態、藤編制作工藝、特色藤編產品、鄉村文旅市場等方面,對膠東藤編器具的活化轉型進行研究。

一、膠東地理環境與藤編器具的互動

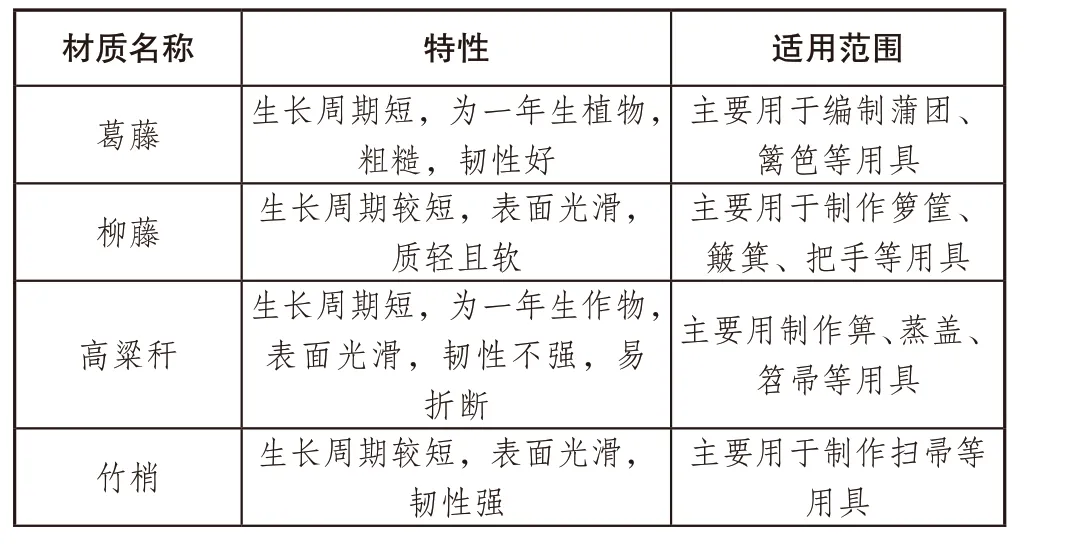

膠東地區三面環海的地理環境,使膠東先民選擇了一種“海洋捕撈+農耕”的生活方式,這種生活方式催生了膠東地區的各種民間器具。且膠東地區多以丘陵地貌為主,其特有的動植物提供給膠東先民生活必需品的制作材料。而膠東地區的藤編器具的材料是就地取材,采用當地特有的藤、草制作而成(如表1)。

從表1可以看出,膠東先民對其周圍生長的植物特性具有深刻的了解,并能夠因材施用。其中葛藤與柳藤因其材質柔韌性強,且生長周期短被廣泛用于藤編器具中。而高粱稈一般用于制作蒸箅等器具。從傳統的意義上來講,這也是膠東藤編器具的特點之一。一個地區的自然環境不僅為當地人提供了制作器具所需的材料,同時環境也受到人類與器具的影響。自然與人的交往過程向來不是單向的,而是相互循環、互相適應的。在這個過程中,自然環境給人提供了制作器具的材料,而人又利用這些器具對自然環境進行改造,使自然生態變成人為生態。

表1 膠東藤編器具材質及其特性、適用范圍

二、膠東藤編器具的功能性

膠東藤編器具主要是膠東先民為生活所需而制作出來的生活生產用具,其用材方便、質地結實耐用,曾被廣泛應用于日常生活中。傳統的藤編器具體現的不僅是膠東地區的生活習俗,同時器具本身也是一種特殊的藝術表現形式,代表著膠東傳統民俗文化的精神。

(一)實用性

器具最基本的功能是滿足人們生活的需要,是為滿足以家庭或族群為單位的群體的日常生活所用而被創造出來的。膠東地區的生活生產方式自古便以“農耕+海洋捕撈”為主,生活方式較為單一,因此膠東藤編器具最基礎的功能特性是實用性功能。常見的膠東藤編器具主要包括廚炊類用具“箅”“蒸蓋”;生活類用具“掃帚”“藤編蒲團”;生產類用具“簸箕”(如圖1)、“簍”(如圖2)等。上述在生活中使用的藤編器具都是隨著生活生產所需而創造出來供人們使用的,這些傳統藤編器具不僅為人們的生活生產提供了實用功能,同時也蘊含著濃厚的民俗特性,集實用性與觀賞性為一體,寄托著膠東先民淳樸而勤勞的生活向往。

圖1 簸箕

圖2 簍

(二)科學性

從現有傳統藤編器具來看,藤編器具的形制與人們的生活生產之間有著良好的互動關系。首先,膠東地區的先民一直遵循人與自然的交往是相互循環、互相適應的自然規律,因此能夠較充分地利用當地自然環境所提供的材料來制作器具,發揮材料本身的物質優勢,而膠東地區的藤編器具就地取材,采用當地常見的藤草進行編制。其次,膠東藤編器具與人之間的互動又是非常合理的。例如,高粱稈制作的“蒸箅”透氣性好且不易與面團黏合;采用竹梢制作的掃帚,其形制為頂部小且向下逐漸變大直至尾部為扇形的結構,這種設計形式有利于節省使用者的體力,更加方便揮動掃帚。這都體現了膠東藤編器具與人之間的互動不僅能夠完成基本的功能,同時還可以幫助使用者減輕勞動的強度,具有較高的科學性。

(三)藝術性

膠東藤編器具的制作者皆是當地普通的農民和漁民,他們制作藤編器具最初是為了解決生活和生產中遇到的困難,但隨著基礎問題得到解決,制作者們也會在藤編的花式、紋樣上進行藝術加工處理,增添了更多的傳統民俗文化內涵。同時,膠東藤編器具的造型、線條、比例等方面還具有傳統造物的韻律之美,例如,“膠東拐簍”編制手法主要包括穿、緝、擰、系、編、纏、絞等方式。拐簍主體兩側編制拱門形提手,提手由多根柳條擰扎(麻花狀)在一起并進行捆扎。使用方式主要有“提”和“挎”兩種形式,“提”主要為手握拐簍提手進行搬運(如圖3);“挎”主要將手穿過拐簍拱門形提手并握住同側簍邊,其形狀主要以元寶形或者圓形兩種居多(如圖4),沒有多余的裝飾與復雜的紋飾,更多的是一種解決生活生產中問題的樸實感,給人一種“簡潔至上”的視覺效果,達到了一定的藝術高度。

圖3 提簍

圖4 挎簍

三、膠東藤編器具的活化轉型

傳統藤編器具一般注重器具的實用性,審美方面相對較弱。但隨著社會的發展,人們對于生活質量的要求不斷提高,傳統藤編器具的種類、規模、工藝已無法滿足現在人們的生活需求。因此,有必要對傳統藤編器具進行針對性的活化轉型:一方面傳統藤編器具需符合現代消費者的消費觀念與審美觀念,突出器具的審美價值和人文價值;另一方面傳統藤編器具需要與民俗活動、文旅產業發展相融合,發揮自身傳統文化特質,將藤編工藝進行活化傳承。

(一)藤編工藝活化傳承

膠東傳統藤編工藝是在膠東傳統農耕與捕撈多元文化融合下產生的,其起源與發展、形制與功能均與當時社會環境、生產生活方式息息相關。隨著社會的發展,傳統藤編工藝的發展土壤已不復存在。從民俗角度講,一些曾經在農耕時代的具有特殊含義的傳統藤編器具,隨著時代的發展,已不具備當時的特殊含義或特殊功能,已經失去了在當時社會中的特殊地位,從現在社會文化生態來看,更多地被作為展示膠東傳統民間文化的載體。因此,傳統藤編工藝的活化傳承,其根本在于社會發展與社會文化生態相適應,目的在于為傳統藤編工藝的活化傳承營造具有創新價值的社會文化生態,促進傳統藤編工藝的活化傳承,形成良性的文化生態循環鏈,從而促進膠東傳統藤編工藝的傳承與文化延續。

(二)深化傳統藤編文化生態環境

自然與人的交往過程向來是相互循環、互相適應的。在這個過程中,自然環境提供給人類生產生活所必備的物質資料,而人又利用這些物質資源對自然環境進行改造,使自然生態變成人文生態。人文生態是一種融合自然、社會、經濟的社會生態鏈,傳統藤編器具以及藤編工藝有其賴以維系的人為生態環境,但隨著社會經濟的發展,工業替代品不斷出現,這種人文生態受到了很大的影響。但隨著國家鄉村振興戰略的提出,傳統手工藝也再次得到重視,因此膠東藤編器具以及工藝將通過對其人文生態文化的重塑,而非回到傳統農耕文化生態中去。在此背景下,膠東傳統藤編工藝雖然在環境演替中不斷變化、興替,但始終與文化生態環境互相平衡。從人文生態的視角梳理和建構膠東傳統藤編器具以及工藝,通過賦予膠東藤編器具符合現代年輕人的新內涵,構建膠東藤編器具新的業態,從而創造新的藤編器具活化產業鏈,促進傳統藤編的工藝活化轉型,讓更多年輕人自覺地使用藤編器具,從而學習傳統藤編工藝。

(三)傳統與現代相結合的藤編文旅產品

膠東藤編器具曾廣泛用于膠東地區百姓的日常生活生產中,其用材質地結實,藤編編花形式多樣。因此,器具本身也是一種特殊的藝術表現形式,代表著膠東傳統民俗文化的精神。膠東傳統藤編器具造型中也包含現代產品設計所需要學習的元素,只有將膠東傳統藤編器具以及工藝研究透徹,才能更好地將傳統元素與現在審美運用到藤編文旅產品的設計中。此外,隨著人們物質生活水平的提高,傳統藤編器具的造型、結構也需要進行創新,使其符合現代人的生活需求與審美觀念。膠東藤編器具在創新的過程中應當保留傳統藤編獨有的造型特征和傳統寓意,同時,根據現代人的審美觀念,將其融入符合現代人審美的藤編文旅產品中,從而使膠東藤編器具得到進一步推廣。

從目前來看,在傳統手工藝傳承、文旅產品開發與銷售上,政府已開始轉變理念,不再僅僅以單純經濟發展為目的導向,而是以文化傳承、保護為主要目的。同時,在民俗文旅市場引導、政府后勤保障、搭建平臺等方面進行優化,積極整理、收集、研究相關藤編器具的工藝和創作實踐,打造可持續發展的民俗文旅市場。

四、結語

傳統民間器具曾作為人們日常生活中不可缺少的生活和生產用具,同時也是傳統民俗和民間造物的重要物質化載體。通過對膠東地區藤編器具的分析研究,我們不難發現膠東地區藤編器具不僅是一種生活生產用具,也是一種體現民間造物技藝的藝術品,器具造型上多以圓潤光滑的線條為主,工藝上比例協調,穿、緝、擰、系、編、纏、絞等手法運用得恰到好處,使器具不僅能夠適用于生活生產中,同時也具有很高的造物韻律之美。除此之外,膠東地區藤編器具也體現了傳統民間器具的一般造物規律。“就地取材”,充分利用當地的自然資源,所有用材皆采用當地植物;“簡潔至上”,沒有多余的裝飾與復雜的紋飾,更多的是一種解決生活生產中問題的樸實感。從上述分析可以看出,膠東地區傳統藤編器具的設計造型簡潔樸實,無任何冗余的裝飾或紋飾,以實用、便利為主。通過這些器具也能夠反映出膠東人勤勞、淳樸、理性的性格特征,更能體現樸實的膠東人對于生活的熱愛和對自然環境的敬重。

但在工業化沖擊的社會環境下,傳統膠東藤編工藝面對前所未有的人文生態變化,其傳承與發展也受到了阻礙,一些優秀的藤編器具發展現狀堪憂。從人文生態的視角來看,繼承傳統藤編工藝、發展傳統藤編器具具有深遠的時代意義,可以讓當代年輕人更加深刻地理解、認識傳統藤編工藝,并懂得傳承優秀的民族文化。