立春和雨水

凌麗君

現(xiàn)代社會里保留著很多古代文化。它們有些具備具體的形態(tài),如長城、頤和園等,我們稱之為物質(zhì)文化遺產(chǎn);有些則沒有具體的形態(tài),比如一些口頭語言、音樂、藝術等,我們稱之為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。為了保護各國、各民族的人類優(yōu)秀文化,聯(lián)合國教科文組織設立了文化遺產(chǎn)名錄。2016年,中國的“二十四節(jié)氣”被正式列入聯(lián)合國教科文組織人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄。

被世界高度肯定的中國傳統(tǒng)文化,我們怎么可以不去了解?從這一期開始,就讓我們一起來了解這凝聚了古人智慧的“二十四節(jié)氣”吧。

節(jié)氣,就是季節(jié)和氣候的合稱。一年十二個月,每月有兩個節(jié)氣,因此一共是二十四個節(jié)氣——立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

“二十四節(jié)氣”代表著中國古人對氣候、季節(jié)的認識,其中有八個是表示季節(jié)的,分別是立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至,剩下的則表示氣候變化。

為了便于識記,人們編了很多有關“二十四節(jié)氣”的歌謠,比較常見的是:“春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連,秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”這首歌謠很簡短,每個節(jié)氣選擇其中的一個字進行串聯(lián),組成了四段,每段分別對應春夏秋冬四季。比如“春雨驚春清谷天”對應的是立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨。所以,只要背熟這首歌謠,就能很容易地記住“二十四節(jié)氣”。

古人為什么要創(chuàng)立“二十四節(jié)氣”呢?那是因為古代是農(nóng)耕社會,人們主要依靠種植莊稼生活。那時,天氣好,就會豐收;天氣不好,就可能顆粒無收,飯都吃不上,也就是俗話說的“看天吃飯”。因此,古人非常注重觀察氣候氣象,慢慢就摸索出了一套規(guī)律,創(chuàng)立了“二十四節(jié)氣”,以此來指導農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

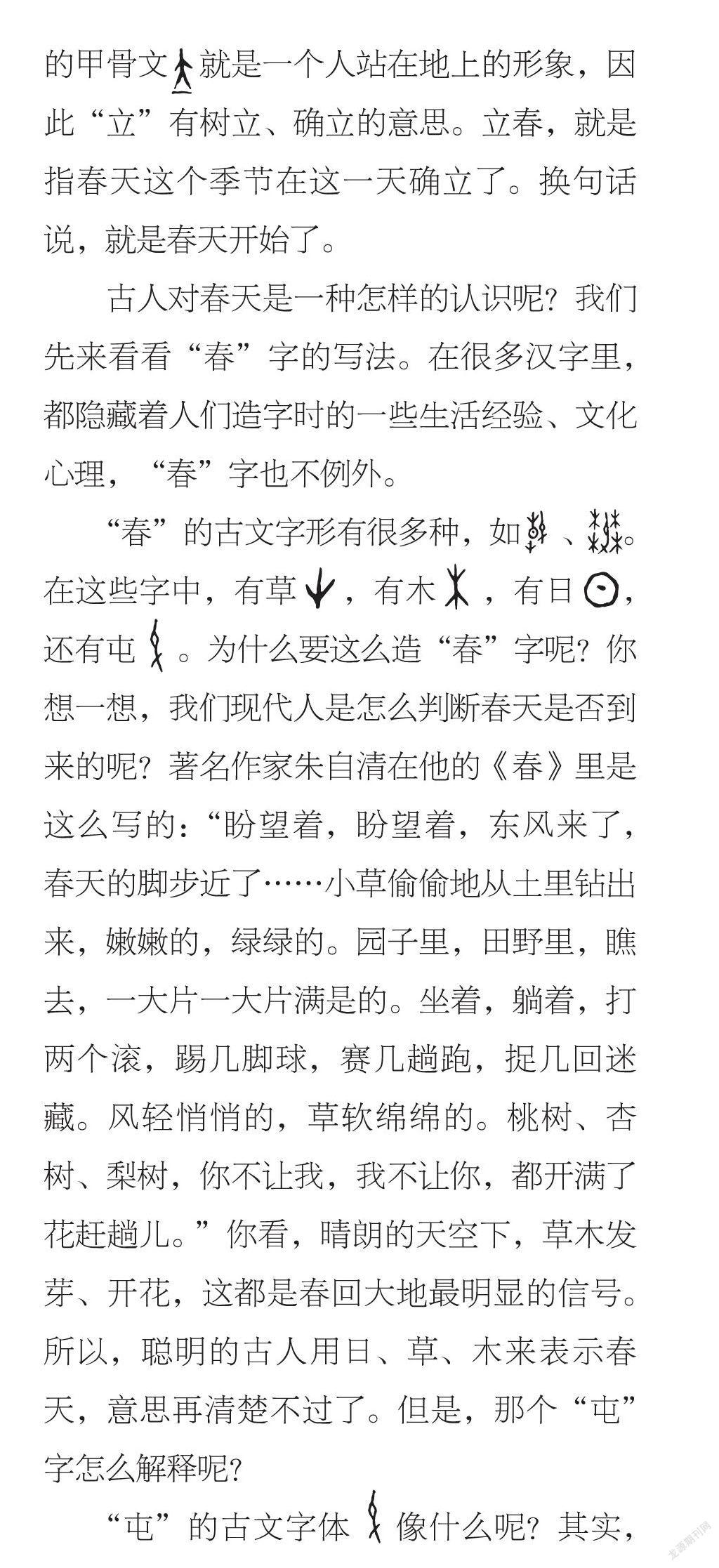

一般在公歷的2月3日—2月5日,會迎來一年中的第一個節(jié)氣——立春。“立”的甲骨文 就是一個人站在地上的形象,因此“立”有樹立、確立的意思。立春,就是指春天這個季節(jié)在這一天確立了。換句話說,就是春天開始了。

古人對春天是一種怎樣的認識呢?我們先來看看“春”字的寫法。在很多漢字里,都隱藏著人們造字時的一些生活經(jīng)驗、文化心理,“春”字也不例外。

“春”的古文字形有很多種,如 、 。在這些字中,有草? ? ,有木? ? ,有日? ? ,還有屯? ? 。為什么要這么造“春”字呢?你想一想,我們現(xiàn)代人是怎么判斷春天是否到來的呢?著名作家朱自清在他的《春》里是這么寫的:“盼望著,盼望著,東風來了,春天的腳步近了……小草偷偷地從土里鉆出來,嫩嫩的,綠綠的。園子里,田野里,瞧去,一大片一大片滿是的。坐著,躺著,打兩個滾,踢幾腳球,賽幾趟跑,捉幾回迷藏。風輕悄悄的,草軟綿綿的。桃樹、杏樹、梨樹,你不讓我,我不讓你,都開滿了花趕趟兒。”你看,晴朗的天空下,草木發(fā)芽、開花,這都是春回大地最明顯的信號。所以,聰明的古人用日、草、木來表示春天,意思再清楚不過了。但是,那個“屯”字怎么解釋呢?

“屯”的古文字體? ? 像什么呢?其實,那一橫代表地面,地面之下是根,地面之上是種子剛剛冒出來的細芽。所以,甲骨文的“春”合起來就像是在太陽的照耀下,嫩芽囤積力量,鉆出地面,慢慢長大。“春”字過去還寫作“萅”,“艸”代表草木,“屯”代表嫩芽,“日”就是太陽。不過,后來慢慢地,上面的“艸”和“屯”就變成了春字頭——“? ? ?”。

現(xiàn)在有些人不知道“春”字的發(fā)展變化,認為“三個人在一起曬太陽”,就表示春天來了。這種解字方法很不科學,它雖然能幫助我們記住“春”的寫法,但也會留下很多問題。比如,“冬”字為什么不用“日”來造字呢?冬天不是更需要曬太陽嗎?另外,漢字中還有一些春字頭的字,又該怎么解釋呢?比如“秦”,難道是三個人拿著禾苗嗎?還有“泰”,是三個人在水里游泳嗎?顯然都不是。

從“春”的字形中,我們可以看出,無論古人還是今人,對春天都有著相同的認知——天氣漸漸變暖,地上的草木開始發(fā)芽、開花,大地充滿了生機。因此,春天代表了溫暖與希望,漢語中“春”字組成的詞語也常常用來表達美好的意思,如“青春”——人生中最美好的時期,充滿了生機和希望。

春天到來后,食物也逐漸多了起來,各種菜蔬豐富著人們的餐桌。因此,過去立春時有一項非常重要的活動——“咬春”。春肯定是咬不到的,人們咬的是春天的美味,也就是享用“春盤”。什么是“春盤”呢?其實就是盤子中鋪一張薄餅,餅上再放新鮮的時蔬,供人卷食。這種吃法有些像我們現(xiàn)在吃烤鴨,用一張薄餅把鴨肉、黃瓜、大蔥等卷到一起。當然,“春盤”中都是蔬菜,沒有肉,而且在最早的時候,連餅上放什么蔬菜都是有講究的——只有辛辣的蔬菜,比如韭菜、蔥、蘿卜等才有資格被咬。

杜甫在《立春》詩中寫道:“春日春盤細生菜,忽憶兩京梅發(fā)時。盤出高門行白玉,菜傳纖手送青絲。”可以說,這是盛唐時期一幅栩栩如生的《立春圖》,詩中的細生菜就是韭菜。那么,古人為什么一定要在“咬春”時吃辛辣的菜呢?有人說,“辛”和“新”同音,人們借此表達迎新之意;也有人說,春天到來之時,陽氣上升,氣候變化,人容易生病,辛辣之菜有利于強健身體、預防疾病。不管當時古人是如何考慮的,舊的習俗已經(jīng)退出了歷史舞臺,我們現(xiàn)在“咬春”,卷的多是更加新鮮美味的蔬菜和其他美食了。

除了花草樹木發(fā)芽、生長,空中降下雨水也是春天到來的一個重要信號。雨的甲骨文為? ? ?,一橫代表天,下面的小點代表雨滴。

春雨,不像夏天的陣雨那般猛烈突然,也沒有秋雨的蕭瑟凄涼,它帶給人們的只有欣喜。綿綿小雨降落在大地上,孕育出一片生機。唐代詩人韓愈在詩句“天街小雨潤如酥,草色遙看近卻無”中將細雨對大地的滋潤寫得十分傳神;杜甫則在《春夜喜雨》中情不自禁地夸贊春雨的及時到來——“好雨知時節(jié),當春乃發(fā)生。隨風潛入夜,潤物細無聲。”兩位詩人不約而同地用了一個動詞“潤”,這足以說明春雨對萬物的滋養(yǎng)是多么明顯和重要。

每年過了公歷的2月18日—2月20日,雨水慢慢就多起來了。因此,有了立春之后的第二個節(jié)氣——雨水。不少農(nóng)諺總結(jié)出了雨水節(jié)氣當天的天氣情況和未來收成的關系——如果這天下雨,則“農(nóng)家不缺米”;如果是晴天,那么可能會“多春旱”。

新的一年,就這樣在綿綿細雨籠罩的春天里開始了。