近30年來中國遺產研究的地理學科貢獻

曾 娟,劉原希,林 琳,2,熊詩琴

(1.中山大學地理科學與規劃學院,廣州 510275;2.廣州新華學院資源與城鄉規劃系,廣州 510520)

遺產是指人類所擁有的地球表面不可再生的“天然造化的自然環境與共同締造的文化遺址等”,其理論與實踐研究價值明顯(李俊融,2015)。21世紀以來,中國申遺熱持續升溫,多學科紛紛參與遺產研究①為行文簡明,如無特別說明,本文中"遺產研究"為"中國遺產研究"的簡述。。遺產研究逐漸成為一門顯學②數據來源于中國知網,按主題為遺產、時間為1990-01-01 至2020-12-31 的方式進行檢索,排除法學中遺產問題相關文獻,共檢索到文獻約計58 404篇。,呈現出研究邊界拓展迅速、視角多元、思潮交織的特征。但由于學科間存在“不可通約性”,各學科的差異化特色不清晰,各學科在遺產研究方面的核心價值與獨特貢獻難以清晰辨別,在整體拓展遺產研究廣度與深度上有所障礙。因而對不同學科在遺產研究方面貢獻的梳理尤為迫切。

中國遺產研究起步稍晚,在借鑒與吸收西方遺產理論的同時,緊密結合中國國家戰略與地方需求,逐漸發展成為獨立體系。自1985年成為世界遺產締約國后的30年間,中國世界遺產數量位居世界第一,遺產數量多、類型豐富且地域特征鮮明,吸引各學科積極參與遺產研究。其中,建筑學者主要聚焦遺產物質載體研究,提出保護、修復、更新活化及適應性再利用若干技術與方法(王建國等,2010;朱光亞,2019);歷史與社會學者多從社會變遷考量遺產內涵和價值,尤其關注非物質文化遺產載體、文化空間、展演形式與產業化中的原真性問題(宋俊華,2006;王霄冰,2007;向云駒,2008);考古學者進行遺產調查與發掘、分析與解譯,為遺產認知提供考古證據(牛世山,2015;李旻,2017)。地理學者規模化開展遺產研究始于20世紀90 年代,至今有相關文獻1 000多篇,高被引及高下載量文獻約計198篇,在遺產研究中地位與作用日益凸顯。

西方地理學作為20 世紀80 年代西方遺產研究主導學科之一(Gentry et al.,2019),成果豐富。Lowenthal 等(1985)發表了遺產研究經典著作,為遺產研究大規模開展奠定基礎;人文主義地理學者挖掘遺產中人的情感和思想,為遺產價值研究提供了一種主觀、非經驗、直接感受描述的方法(Masberg et al.,1996;Kearney,2009);馬克思主義地理學者將遺產看作人為建構的消費品之一,主要揭示遺產空間商品化過程及相關者利益關系,尤其關注遺產旅游商品化過程(Jeong et al.,2004;Water‐ton et al.,2013);同時,地理學者積極創辦的具有相當影響力的國際遺產研究期刊(Howard,1994)成為理論研究的重要陣地。

綜上,地理學作為重要的綜合性學科之一,涵蓋了環境變化、人類社會演進及區域綜合分析,具有多維、動態視角(傅伯杰,2017)。其長期關注人類與環境的相互關系,積聚了豐富的理論成果與實踐經驗,在以多樣性、復雜性、動態性為特征的遺產研究中具有相當優勢。但當前地理學遺產研究內容廣泛、視角交織,整體研究面貌較為模糊。因此,為厘清地理學遺產研究進展,基于CNKI、CSSCI、WOS等數據庫,運用定性、定量方法,對近30年來國內地理學科遺產研究階段演變、主題內容、特征貢獻等進行梳理。以期為遺產的深入研究及多學科合作提供參考。

1 研究方法與數據來源

1.1 數據來源

為保障原始統計數據的全面性與時效性,從地理學者和地理學重要期刊雙重因素考量(李小玲,2009),設置主題或篇名或關鍵詞為“遺產”,分別以地理學重要期刊來源③遺產刊文較多且具有代表性的綜合類、人文類、自然類以及地理信息類地理學核心期刊,即:《地理學報》《地理研究》《地理科學》《地理科學進展》《干旱區地理》《熱帶地理》《干旱區資源與環境》,《人文地理》《經濟地理》《中國歷史地理論叢》《世界地理研究》《地域研究與開發》,《中國沙漠》《冰川凍土》《極地研究》《山地學報》《湖泊科學》《生態學報》《應用生態學報》,《地理與地理信息科學》《地理空間信息》《地球信息科學學報》。、作者單位含有“地理”字段、研究方向為“地理”等檢索方式,對CNKI、CSSCI、CSCD、WOS 數據庫來源文獻進行模糊檢索。綜合考量樣本數據庫文獻年份,將研究時段確定為1990—2020年。將重復和非論文形式的文獻剔除后,得到1 172篇文獻。

1.2 研究方法

知識圖譜作為信息可視化表現手段之一,具有知識導航的作用(陳悅等,2008),相關工具有VOSviewer、CiteSpace、UCINET、Pajek、Gephi等。其中,VOSviewer結果準確性高,二維圖譜呈現時,能突出重要標簽和數據集主要信息;CiteSpace對科學研究全景演進、前沿展示較強(宋秀芳等,2016);Pajek 對復雜網絡可視化效果顯著。因此,本文基于樣本文獻,一方面利用VOS‐viewer 進行作者耦聯、關鍵詞共現分析,并借助Pajek 進行可視化呈現;另一方面利用CiteSpace 分析研究演進、熱點前沿;最后基于知識圖譜和數理統計,定性分析地理學科遺產研究特征與貢獻。

2 地理學科相關遺產研究文獻的基本特征及脈絡

2.1 研究經歷“起步初探—多元探索—拓展深耕”3個階段

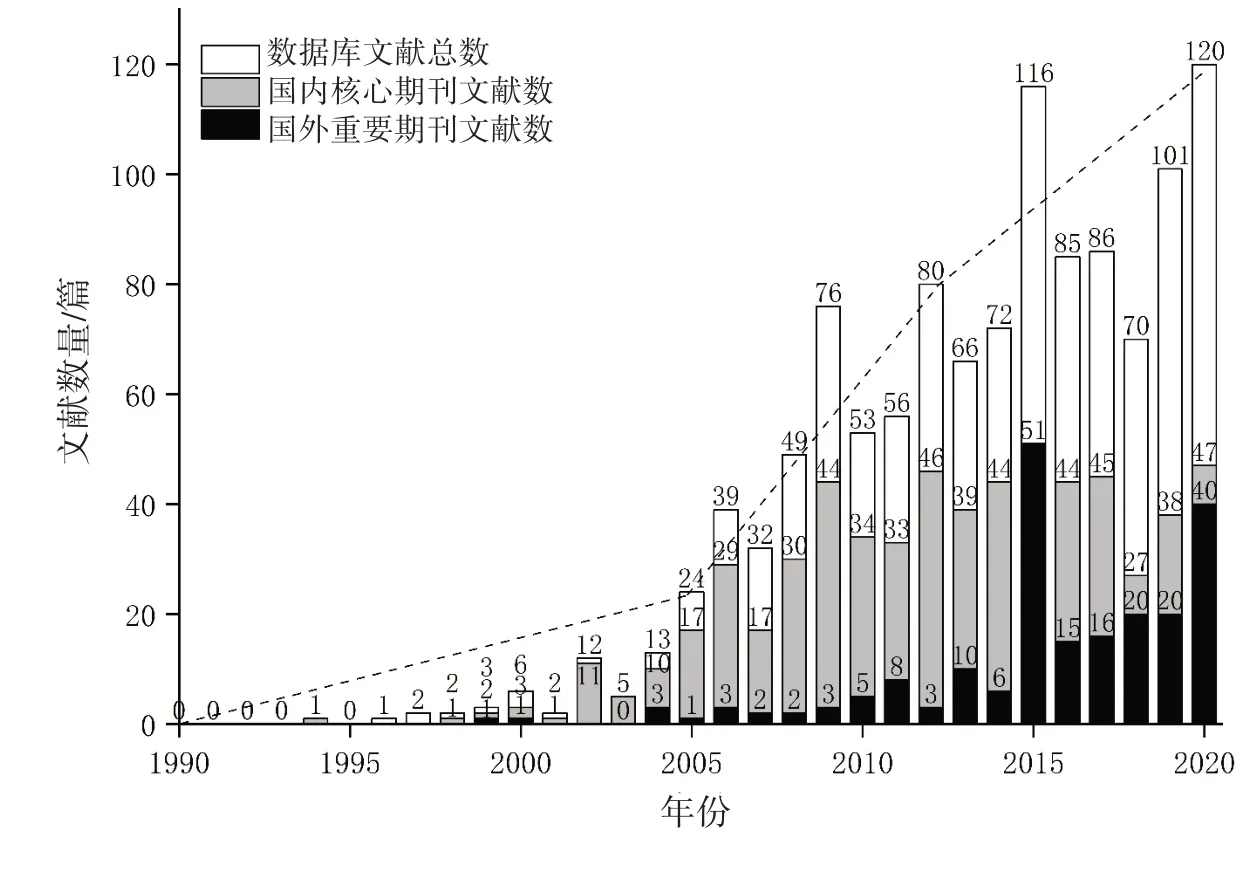

圖1 顯示,總發文量在經歷15 年的緩慢醞釀后,2005年開始較快增長。并在2009、2015、2020年出現3 次高峰,分別達到76、116 和120 篇;中、英文文獻分別為962、210篇,以中文文獻為主;國內核心期刊文獻、國際重要期刊發文趨勢與總發文量增長態勢基本一致。除發文量階段式增長外,地理學科遺產研究關鍵詞數量整體上也呈現少—多—少的趨勢(圖2)。在發文量穩步增長的前提下,關鍵詞增加表示研究內容更豐富,而關鍵詞下降則預示著研究內容更聚焦。

圖1 1990—2020年地理學科有關遺產研究發文數量變化Fig.1 The change of the number of papers published on heritage-related research in geography from 1990 to 2020

結合1990—2020 年發文量與關鍵詞變化情況,可將近30年地理學科遺產研究的歷程主要劃分為3個階段(見圖2):

起步初探階段(1990—2004年):20世紀90年代地理學者開始參與遺產研究。1994—2003年,以世界遺產研究主題為起點,文化遺產、旅游開發等主題研究文獻陸續涌現。然而這十年發文量少,年均發文量僅2篇左右,≤5篇的年份所占比例大(見圖1);在研究內容上,主要關鍵詞有“世界遺產”“文化遺產”“中國”“旅游開發”等。研究內容側重對遺產資源價值、特征、空間結構等的評估、識別與分析,以對遺產及其價值的整體認識為主(見圖2),是地理學科遺產研究初探階段。自1985 年中國正式加入《世界遺產公約》后,學界對國際遺產保護項目和國內遺產保護關注提高。2002年,國家文物局提出了加強和改善世界遺產保護管理工作的意見;2004 年,中國成為聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》締約國。國家遺產政策導向、普查保護工作及與國際遺產項目的對接,使得地理學者在理論和實踐層面逐漸參與到遺產研究中。

圖2 1990—2020年地理學科遺產研究關鍵詞“橄欖型”變化與分階段特征分析Fig.2 Change of key words"olive type"in geography heritage research and analysis of its phased characteristics from 1990 to 2020

多元探索階段(2005—2012 年):該階段非物質文化遺產、農業文化遺產等不同類型遺產研究主題方興未艾,研究內容豐富多元、積淀了大量成果。2005 年后遺產發文量陡增,從2005 年的24 篇增加到2009 年的76 篇,再到2012 年的80 篇,發文量增長逾2 倍,年均發文量達到58 篇,短時間內發文量的激增表明地理學者對遺產研究反應時間短、研究力度增大(見圖1)。同時遺產類型細分,多元發展趨勢明顯(見圖2):1)新的關鍵詞出現且頻次高,如“非物質文化遺產”“文化景觀”“農業文化遺產”“全球重要農業文化遺產”“工業遺產”等成為地理學科遺產研究重點類型;2)遺產研究內容橫向拓展加快,研究邊界不斷擴寬。表現為“原真性”“古村落”“Conservation”“GIS”“動態保護”“傳統農業”“社區參與”“China”“Cultur‐al heritage”等關鍵詞出現,并與城市化、旅游開發、傳統村落、生態環境、農業發展等緊密關聯,表明各方向地理學者從不同對象及視角開始關注到遺產“環境”及遺產本體,并逐漸與國際對話。究其原因,這與中國遺產保護管理工作細分緊密關聯。如2005年國務院發布了《關于加強文化遺產保護的通知》,隨后發布了《國家級非物質文化遺產保護與管理暫行辦法》《關于加強工業遺產保護的通知》等文件。此外,突出的遺產保護個案也在研究中起觸媒作用,2002 年,聯合國糧農組織(FAO)啟動了“全球重要農業遺產”(GIAHS)保護項目,這推進中國的農業遺產保護與利用研究的開展(趙飛等,2013)。2005年,受地理學領域關注的浙江省青田稻魚共生系統被認定為首批全球重要農業文化遺產,使得遺產價值、申報與保護成為重要話題。同時隨著旅游進入大眾消費階段(戴斌等,2009),需求增加,遺產作為重要旅游資源,遺產旅游的興起與發展也促使遺產成為熱點話題。

拓展深耕階段(2013—2020 年):該階段遺產研究在以往主題的基礎上繼續深耕。一方面,2013年以后,地理學科遺產研究發文量多,保持增長狀態,年均發文量約113篇(見圖1);且國際影響力增大,外文文獻發文量多,達178篇。其中,農業文化遺產研究的廣度和深度在國際上處于前沿。另一方面,關鍵詞新增趨勢放緩,整體研究轉向深化。在研究尺度上,由世界遺產轉向國內、地區重要遺產,如“中國重要農業文化遺產”“京津冀”“海南”“宏村”“Area”等關鍵詞出現;遺產類型繼續精細劃分,“傳統手工藝”“儀式與節慶”“Built Heritage”等新型遺產類型關鍵詞受到關注;研究視角由遺產外部利用與保護轉向遺產內在價值傳承,“傳統文化”“社會建構”等主題被密切關注;遺產技術手段也不斷發展,“3D Laser Scan‐ning”“Point cloud”“Bim”等也受到重視。總體上,遺產類型的不斷細分、遺產管理與保護政策的完善與標準化、國家鄉村振興政策導向等,促使遺產研究漸次深入。

2.2 核心作者首位度高,獨立作者百花齊放

基于VOSviewer對1 172篇文獻的2 263位作者的統計分析,其中發文3 次以上的有185 位(圖3-A),以國內作者為主。對其進行耦聯分析,結果顯示位居前三的高產學者分別為閔慶文(132篇)、劉某承(34篇)、孫業紅(27篇)。閔慶文的文獻量占比達11.2%。關聯強度為261,遠超其他作者,為遺產研究中首位度較高的核心作者。焦雯珺、張永勛、何露、成升魁、肖時珍等13位作者,出現頻次在10次以上。

地理學視角遺產研究呈現小集中,大分散的學者合作網絡特征,且不同作者群遺產研究關注點各異(圖3)。主要表現為:1)形成了以閔慶文為中心,包括劉某承、孫業紅、焦雯珺等作者在內的集中作者群。相關作者出現頻次高,作者之間合作強度大,多數來自于中國科學院地理科學與資源研究所,單位內部合作活躍。2)存在較多共現頻次較低、規模小、耦聯強度略弱的作者群與獨立作者。如以闕維民、肖時珍、俞孔堅、張朝枝、角媛梅、張捷等為中心的作者群。此外,還有眾多獨立學者做出貢獻,如劉沛林、陶偉、張祖群、Su Xiaobo、Jim C Y、Chen Fulong等。3)各作者群聚集主題存在差異。如青色聚類包括肖時珍、熊康寧、容麗等學者(圖3-a),主要關注自然遺產地資源價值、自然環境以及時空變化研究;深紅色聚類包含闕維民、戴湘翼等作者(圖3-b),主要關注世界遺產、工業遺產、礦業遺產以及遺產價值等;紫色聚類代表包括張朝枝、保繼剛、徐紅罡、朱竑等學者(圖3-c),主要關注遺產旅游中遺產與身份認同、遺產價值、旅游影響與文化研究等;深綠色聚類包含張捷、陸林等作者(圖3-d),主要關注遺產旅游、旅游規劃、遺產保護等;作者聯系緊密的中心聚集,主要圍繞農業文化遺產(地)開展研究,進一步以不同顏色揭示他們關注點的差異。其相關作者有孫業紅、張永勛、劉某承、白艷瑩、閔慶文等,分別側重于開展農業遺產旅游開發、聯合梯田農業文化遺產、生態農業與生態補償、動態保護與可持續發展、生態系統服務等細分主題研究(圖3-e)。

圖3 1990—2020年地理學領域遺產研究高產作者耦聯分析可視圖Fig.3 Coupling Analysis View of High-yielding Author in Geographical Heritage Research during 1990-2020

2.3 研究主題多元并蓄,“文化遺產”主題占據優勢

基于VOSviewer關鍵詞頻次分析,地理學遺產研究主題集中于非物質文化遺產(114次)、農業文化遺產(75次)、世界遺產(72次)、文化遺產(60次)等,表現出明顯的文化遺產研究指向。保護(47次)、旅游開發(33次)、工業遺產(31次)、空間分布(27次)為主要切入視角。同時僅出現1次的關鍵詞有2 582個,占總數(3 092個關鍵詞)的83.5%,低頻詞大量存在,表明地理學科遺產研究內容多元化。

為準確了解主題內容構成,綜合考量知識圖譜工具聚類分析優勢,運用CiteSpace 和VOSviewer分別得到15 和10 個關鍵詞聚類(圖4)。在此基礎上,考察2種結果中規模較大和具有顯著地理特色的重點聚類,解讀其具體內容,通過總結與重組,歸納遺產研究主要內容線索分類,劃分地理學視角下遺產研究六大主要板塊。

圖4 1990—2020年遺產研究關鍵詞共現聚類視圖(a.CiteSpace關鍵詞聚類時間線圖圖譜;b.基于VOSviewer的聚類信息在Pajek中可視化呈現)Fig.4 Co-occurrence cluster view of keywords in geographical heritage research during 1990-2020

板塊一:農業文化遺產研究引領國際前沿。農業文化遺產研究自2005年之后發文量激增,在國家鄉村振興戰略及生態保護下,成為國內遺產領域熱點之一,且中國15項全球重要農業文化遺產在世界位居首位,相關研究處于國際前沿地位。地理學作為農業文化遺產研究重要學科之一,集中對生態可持續、環境變化影響、旅游開發與利用等進行研究,并逐漸向起源演變、農業景觀、經濟文化價值研究等方面擴展和深入(圖4#2#3 C2 C4)。地理學者較早關注農業文化遺產價值(李文華等,2006),提出對農業文化遺產地生態環境、系統、功能、服務等的評估、分析框架,構建應用模型(白艷瑩 等,2016;曹智 等,2015;張永勛 等,2014)。同時,從遺產資源角度,對農業文化遺產進行價值識別、開發評價、發展潛力分析(孫業紅等,2010;閔慶文等,2007;郭盛暉等,2010),為農業文化遺產申報及開發利用提供基礎資料。近年來,地理視角下農業文化遺產研究逐漸關注農業文化遺產社會與文化價值,并嘗試進行自然-文化復合研究,包括景觀演變、旅游發展可持續、類型研究等(孫業紅等,2013;胡最等,2018),對農戶生計、旅游開發、遺產保護三者交叉問題進行探索(劉某承等,2020)。值得一提的是,哈尼梯田在2010年入選全球重要農業文化遺產,2013年被列為世界文化景觀遺產,這種遺產雙重性使其成為地理學者重要研究對象之一,其生態系統、農業特征、景觀空間格局及可持續發展等相關研究成果豐富,成為國際全球農業文化遺產研究優秀案例之一。

板塊二:非物質文化遺產研究。非物質文化遺產(簡稱“非遺”)蘊含本土文化,創造著區域獨特的文化情境。地理學遺產研究關注非遺實踐,主要從非遺空間差異、地方非遺實踐活動建構、非遺與身份認同三方面進行,并由此探討非物質文化遺產文化價值及原真性問題(圖4#0 C9 C10)。具體而言,地理學重視非遺空間載體,主要對不同地域、等級、層次的非遺空間分布特征及其地理響應規律與影響因素進行分析,并探究其文化擴散和文化區演變(吳康,2009;袁少雄等,2012;王萍等,2020)。關注區域文化意義建構(地方文化、傳統節慶等)、經濟實踐建構(旅游、創意產業等),分析這種社會-空間建構過程中相關利益者關系,識別非遺保護重難點(張希月等,2016;王曉華,2019)。同時開展非遺傳承和保護中各主體記憶、感知、身體與認知等新方向研究(張祖群,2013;劉玄宇等,2017;陶偉等,2020)。

板塊三:世界遺產相關研究。其研究線索主要有“世界遺產地、價值、特征、開發模式”等(圖4#1 C1 C7),尤其聚焦中國世界遺產地個案。內容涉及世界自然遺產與文化遺產地價值與特征識別、遺產資源評價、世界遺產開發與旅游、世界遺產文化景觀研究、世界遺產地動態變化等(張忍順 等,2006;彭華,2012;周睿 等,2015)方面。

板塊四:遺產旅游研究。主要聚焦遺產化過程及其本土化關系。遺產作為重要旅游資源,遺產(地)研究是旅游地理重要研究部分。旅游與遺產研究關聯強、應用多,“遺產旅游地”“旅游業”“游客滿意度”“游客感知”“旅游產品”“tourism”等關鍵詞分散在各聚類中(圖4#5#7#24 C6)。研究內容集中于遺產旅游實踐分析,即開展不同層級遺產地現狀、旅游對遺產地的影響、遺產旅游中各主體與利益相關者、遺產地空間生產等方面;反思遺產原真性、旅游原真性及其相互關系;關注文化消費與經濟發展中區域本土文化價值認同、傳承及活化過程中的協調問題(郭文等,2015;孫九霞等,2015;張朝枝等,2018)。

板塊五:文化景觀與景觀綜合研究。文化景觀研究是人文地理學研究重要主題,遺產具有物質與文化關聯屬性,表現出較強的文化景觀特征,成為地學視角下遺產研究的重點之一(圖4#4#6 C3)。特別是自1992 年第16 屆世界遺產委員會將具有突出普遍價值的文化景觀認定為一種新型特殊文化遺產類別以來,文化景觀引起地理學者長期關注,并率先在遺產研究中引入“景觀”視角(劉沛林,2003)。研究內容主要包括自然遺產、文化遺產及混合遺產的遺產(地)景觀生態、景觀格局、動態變化等方面,并構建文化遺產地內文化景觀起源、組成、類型、特征、景觀系統及保護與規劃等研究體系(姚亦鋒,2009;劉沛林等,2010;胡最等,2015;熊筱等,2017)。

板塊六:遺產中技術應用與創新研究。近年來,地理學空間分析框架及其空間分析管理技術應用于遺產(地)分析、監測、評估與保護研究,為遺產研究提供廣泛的技術支持(圖4#3#8 C3 C8)。其中,GIS、RS、三維激光掃描儀、3D重建、地理探測器以及空間信息技術等工具對遺產概況可視化、系統管理貢獻較大,在分析、監測遺產信息,劃分遺產保護層次,建立空間保護層級中被廣泛應用(柳澤等,2010;奚雪松等,2010;林琿等,2014),同時相關研究借助包括大數據在內的文本分析技術,更好識別各群體遺產感知與認同,促進遺產無形要素價值提升(王娟等,2017)。

2.4 研究熱點由"世界遺產"轉變為"農業文化遺產"等

突現詞是在特定時期爆發的關鍵詞,指向研究人員關注的熱點話題和探索的前沿領域。利用Citespace對節點的突發性檢測,參數設為默認,得到前9 個突現詞。表1 顯示,地理學科遺產研究熱點經歷了由“世界遺產”“自然遺產”轉向“農業文化遺產”的過程。

表1 地理學領域遺產研究關鍵詞突顯詞及各指標(Top 9)Table 1 List of prominent words in heritage research in geographical field(Top 9)

關鍵詞突現探測到的第一個關鍵詞是“世界遺產”,突現時間為2005 年,強度達到5,是早期地理學者遺產研究的熱點主題,這主要與國內申遺熱及自然遺產地環境研究的大量開展有關;而后遺產研究熱點過渡到“旅游”和“GIAHS(全球重要農業文化遺產)”,強度分別為5.05、4.85,持續時間分別為6、4 a,研究時間較長,研究力度大,這與地區經濟發展要求及國際遺產研究新動向緊密聯系;2015年以后,地理學科遺產研究熱點轉向鄉村地區,“重要農業文化遺產”關鍵詞突現強度達到5.54,受學者關注度最高,“農業文化遺產”關鍵詞突現強度僅次于“重要農業文化遺產”也達到5.11。兩者突現時間從2018 年持續到2020 年,成為遺產研究新熱點。農業文化遺產作為較為新型的遺產形式之一,受到中央、各級地方政府的大力支持和各學科領域學者的廣泛關注,在國家層面其保護網絡也逐漸開始建立與完善。

3 高被引文獻的研究特征與突出貢獻

為識別地理學科遺產研究代表性貢獻,對198篇被引量在50次以上(146篇)、下載量在2 000次以上(52 篇)的重點文獻進行聚類分析、計量統計、內容解讀。結果顯示,地理學科重視空間性、關注主體性、導向實踐的特征明顯。

3.1 強調遺產研究中現實與實踐導向

在遺產研究中,地理學者著眼于實際問題、區域發展及國家戰略,研究服務于現實情況、實踐項目的傾向明顯(圖5)。聚類標簽“保護”“鄉村振興”“體驗旅游”“旅游小鎮”“農業文化遺產”等指向國家政策及具體實踐。198 篇文獻中,遺產評估、開發、規劃、保護與協調相關文獻有84篇,約為總篇數的40%,占比高,且與生態、旅游、城鎮化話題等緊密相連。具體表現為:

圖5 高被引與高下載文獻中的關鍵詞與聚類圖譜Fig.5 Keywords and cluster map of research literature on important geographical heritage

1)充分利用遙感技術、地理信息等空間信息技術與工具開展遺產研究。包括:使用地圖、GIS、RS、三維激光掃描、3D 重建、地理探測器等技術與工具,進行遺產多元探測、檢測、評估、環境重建等;以及建立遺產信息數字化系統,包括遺產田野考古地理信息系統、文化遺產資源空間數據庫、城市文化遺產風險性評估模型等(李安波等,2004;李凡等,2008),為遺產信息存儲及保護提供新手段與方法。

2)遺產研究服務于社會現實。注重遺產與文化產業(旅游、文創、傳媒)融合,應用性較強,且側重對農業文化遺產的系統研究,表現出對國家文化產業振興規劃和鄉村振興戰略的響應;同時關注遺產發掘和整理、保護與發展、自然與文化綜合研究、社區作用、遺產類型、遺產保護與管理中的問題(李文華等,2006)。

3.2 側重遺產研究中主客體關系探討

重視人與遺產(地)之間關系研究,尤其突出遺產研究中人的主體性地位。關鍵詞聚類標簽有“社會空間”“地方認同”,相關文獻有52篇,約占總量的1/3,具體表現為:

1)深化對“人”的主體性研究。地理視角遺產研究關注遺產環境中不同利益相關者,探究遺產建構過程及其背后的權利關系和情感交換;審視人在空間塑造中的作用,探討空間生產、重構、公平及發展倫理,并向社會理論建構深入,探討其變遷機制及驅動力。這極大地深化了遺產各群體的研究,為遺產主客體關系研究提供一種新的分析視角和框架。如姜遼等(2013)借助創造性破壞模型及空間三元辯證法,分析了旅游發展中周莊古鎮從田園景觀身份向遺產景觀身份,再向休閑景觀身份轉換的過程,并從文化霸權與表征、游客凝視、人口置換與復雜社會身份等角度對這一過程進行理論解釋;盧松等(2009)指出西遞社區居民旅游影響感知歷時性特征,即短期內,個體日益依賴旅游業;長期內,更加重視旅游社會文化效應和環境效益;郭文等(2013)基于場域理論,分析了周莊古鎮多維空間生產過程中,發現在地方情結、政治博弈及精英示范下,周莊古鎮社區由差序格局向團體格局轉變;孫九霞等(2014)通過研究“開平碉樓村落”核心區空間再生產過程中居民構建的反抗性表征空間,指出應激發遺產旅游社區多主體、多目標空間生產的活力。

2)擴大對“遺產”的研究。地理學者基于景觀視角,挖掘和研究遺產地背后物質性和非物質性景觀要素,并對其要素多樣性、地域結構復合型、景觀價值多元性、遺產“空間-時間-文化”屬性進行探索,為遺產價值識別及保護提供參考思路。如王興中等(2014)通過推理得出系統的地域文化遺產景觀形制的基因構成、基因圖譜與單位構成,并就遺產產業發展問題提出其轉基因的再現理念;胡最等(2015)以汝城香火龍地非物質文化遺產為例,提出了3種景觀基因識別方法——分析比較法、資料記錄法和觀察法,并從傳承載體、表現形式、文化信仰和意象特征出發識別基因特征和構建相關識別指標。

3.3 重視遺產(地)空間分析

地理學遺產研究注重空間分布、結構、尺度等分析。在聚類標簽中,與空間直接或間接相關的關鍵詞有遺產旅游地、擴散、村落、地理信息系統等,相關文獻有38篇,具體表現為:

1)搭建遺產研究空間架構。地學視角遺產研究在涉及遺產本身及其衍生問題時,常將遺產及遺產地看做一種空間現象,將遺產間以及遺產內部的關聯在可視的空間上表現,主要進行以下研究:遺產空間分布研究;遺產地空間結構、格局與演變研究;遺產地主體意象、感知、活動空間研究;以及上述各空間擴散和耦合分析,為遺產和遺產地內各種組織關系研究提供空間分析支持。如程乾等(2013)發現由于地理環境、宜居環境及地域特征、歷史發展等差異,我國非物質文化遺產呈組團狀分布在東、中部,且南方文物密度高于北方;奚雪松等(2013)從歷史時期、類型角度探究我國各級文物保護單位時空分布特征,同時考量區域差異,對我國三級階梯、三大自然區等自然地理區域、文化區及下屬亞區、副區等文化地理區域內文物保護單位分布特征進行了總結;鐘士恩等(2007)發現在國內旅游高漲、游客就近出游等因素影響下,廬山客源市場空間呈現“圈層飛地”型結構,并以圈層指標、飛地指標對其進行量化,得出客源市場空間集聚規模大致比例及地理空間分割線。

2)拓展遺產研究空間尺度。地學視角下遺產研究綜合性、區域性明顯。在遺產研究中,其關注層面廣,空間范圍大。在遺產類型的識別以及遺產價值層面,地理視角下遺產研究常超越遺產本身,將其周圍環境也納入到遺產價值中。尤其關注大尺度,綜合性的遺產類型,如大遺址、遺產廊道、文化線路等;在遺產保護措施上,學者們也常從旅游、規劃及城市發展等層面入手,增強遺產保護措施的可實施性和現實執行性。如:闡釋遺產保護中文化線路以及廊道遺產概念、理論價值判斷等(李飛等,2010;王麗萍,2011);提出大遺址保護與區域發展舉措、計算文化廊道范圍、提出線性文化遺產保護措施等(朱海霞等,2007;俞孔堅等,2009;王立國等,2012);同時在遺產申報中,提出多國聯合以及區域重要遺產聯合申報想法,這在遺產綜合價值識別方面具有現實意義。

4 結論與展望

基于CNKI、CSSCI、WOS 等數據庫,運用知識圖譜工具,對1990—2020 年1 172 篇地理學科相關文獻進行梳理,得到的主要結論有:

1)地理學科30 年遺產研究成果可分為3 個階段:即以“世界遺產”研究為起點的起步階段(1990—2004 年);以“非物質文化遺產”“農業遺產”等眾多主題展開的多元探索階段(2005—2012年);以“重要農業文化遺產”“鄉村振興戰略”等重要實踐為指向的深耕拓展階段(2012—2020年)。論文數量整體呈現“之”字型發展態勢,2005年起快速拉升,2009年后一直處于高位狀態。關鍵詞呈現“橄欖”型變化趨勢,從早期的少數單一指向,逐漸分化豐富,到現階段又逐漸聚焦收攏。

2)學者群體呈現“小集聚、大分散”格局。表現為以閔慶文為代表的核心作者聚集群和以數量眾多的獨立學者為基底、合著作者小群分散分布的態勢;研究主題集中于農業文化遺產、非物質文化遺產、傳統村落文化遺產、工業文化遺產等幾方面,具體研究內容主要涉及遺產的社會空間建構過程、旅游化與本土化關系研究、遺產(地)文化與自然景觀研究、世界遺產典型案例研究、遺產保護地理分析技術應用研究等六大板塊。

3)近年來地理學科遺產研究突出亮點主要體現在農業文化遺產研究的國際領先地位。同時,從學科研究思路來看,主要貢獻在于呈現“重實踐、強空間”的特征。具體表現為研究專注服務于國家戰略、區域規劃、地區經濟文化發展,并運用地理學空間研究優勢搭建各類遺產空間網絡,并注重從網絡層面探討遺產價值與保護思路。

遺產作為區域文化重要表征之一,是歷史性與現實性緊密結合的媒介。近30 年地理學界對遺產研究反應時間短,實踐和研究成果發展快。為深化已有遺產研究成果,在現有研究的基礎上,地理學者仍可重點關注以下思路與問題:遺產研究中宏觀與微觀視角的平衡與協調問題;遺產核心價值的識別、判斷、評價與保護模式問題;遺產研究中關于“物質與人”關系的思辨性探索問題;遺產保護關鍵技術應用與突破問題等等。而未來可從相關方面做更加深入的拓展研究:第一,鞏固農業文化遺產研究國際前沿地位,構建中國遺產研究理論輸出。現有地理學對農業文化遺產自然環境動因、生態系統等研究成果豐碩,處于國際前沿地位,但具有引領性的理論貢獻不突出。未來農業文化遺產研究一方面需強化優勢,提升現實影響,加強農業文化遺產價值挖掘和經濟可持續研究,與現代農業、三農問題等相聯系,促進鄉村振興。另一方面,構建中國地域特色遺產理論體系,并促進相關代表性理論輸出。未來農業文化遺產研究應圍繞農業文化遺產自然-文化系統不同組成要素展開,結合中國農業文化歷史及特色,供給優秀經驗總結、典型案例與重要理論,增強在國家遺產領域的國際話語權。第二,以遺產保護與利用為媒介,積極促進遺產學術共同體建構。遺產研究涉及生態、文化、農業、旅游、地理等多領域,未來需要強化跨學科與跨部門交流與對話。在研究與實踐的基礎上,發掘共同問題與目標,在學科思維、方法、內容體系、實證等方面互相借鑒與參考,協同解決遺產保護面臨的復雜問題。如:遺產地與生態服務系統可持續發展,城鎮建筑遺產多尺度連續性保護與規劃建設協同;遺產(地)開發利用實踐中文化內涵、環境變動、經濟效益、組織關系等相互影響過程及其重難點研究;遺產創新與開發實踐是否有效傳承遺產的標準與判斷等也需要各學科及各部門共同探討。第三,繼續夯實遺產基礎研究,拓展遺產研究的新視角。現有遺產研究還有許多盲區,典型如在未定級的不可移動文物等遺產研究上有許多基礎工作尚待開展,全面夯實遺產基礎研究尤為重要;在此基礎上,應進一步拓展研究新視角:如持續關注遺產的“歷時性”研究,遺產的旅游動態保護研究,遺產批判性研究等。具體而言,可關注非遺未來發展中的“現在”內涵的構建,剖析其空間表現背后的要素流動及群體認識的轉變過程;強化遺產旅游現象的理論提煉與建構,發揮旅游作為遺產動態保護重要手段的作用;結合批判性遺產研究,深入剖析遺產價值及原真性層面,多元解讀遺產內涵價值,促進遺產實踐過程公平等等。

致謝感謝中山大學翁時秀老師對本文提出的寶貴意見。