基于TSL模型構建的活態遺產地連續性空間生產研究

——以麗江古城為例

趙 敏,李 鵬,陳長春,邊志偉

(云南大學a.建筑與規劃學院;b.工商管理與旅游管理學院,昆明 650500)

文化遺產(包括物質與非物質)是人類文明的結晶,其中很多仍然與當代社會生活息息相關,具有活態性(Living),屬于仍在使用中的文化遺產(趙曉梅,2015)。這種遺產又被稱為活態遺產(Living Heritage),是“由歷史上不同的作者創造并仍在使用的遺址、傳統以及實踐,或者有核心社區居住在其中或附近的遺產地”(Baillie,2009)。活態作為靜態(Dead)的反義,強調遺產原有使用功能仍然在現實社會生活中發揮作用(Stovel et al.,2005;單霽翔,2008),也表明在不同時代背景和社會需求下,活態遺產在使用過程中會產生延續性變化,而不能將其凍結在特定的時空中(Wijesuri‐ya,2016)。實際上,可以將活態遺產中有核心社區居住在其中或附近的遺產地定義為活態遺產地(Living Heritage Site),其是由社區與遺產地長期共生構建起來的、物質與精神空間組成的文化整體。歷史城鎮(如平遙古城)、傳統村落(如西遞、宏村)、宗教場所(如五臺山)、文化線路(如京杭大運河)和文化景觀(如元陽梯田)等都是典型的活態遺產地。活態遺產地承載著前代人傳給后代人的文化基因,但遺產地在持續使用中難免發生基因變異或缺失,尤其進入消費社會后,活態遺產地極易成為空間商品被生產和消費(明慶忠等,2014;劉敏等,2015),使其物質、社會和精神空間被重構(陳義勇等,2013;孫九霞等,2014;邵甬等,2016)。厘清活態遺產地持續變化的規律,把握文化基因演變的特征,對于活態遺產地可持續發展具有重要意義。

現有研究主要關注活態遺產地發展演變(鄒怡情,2015;劉愛利 等,2015)、保護與利用(Swanepoel,2010;賈麗奇 等,2015;姜師立,2016)、保護與更新(周儉,2012;季宏等,2013;Simon,2019)等問題,承認活態遺產地的有機演變,認識到活態遺產地在社區與環境、歷史的相互作用中不斷重生,但缺乏對活態遺產地演變一般規律的系統性研究。也有學者針對歷史城鎮(郭文等,2013;吳志才 等,2019)、歷史街區(郭凌等,2016;麥詠欣 等,2021)、傳統村落(李鵬等,2014;馮智明,2019;楊潔瑩等,2020)、宗教場所(趙斯羽,2017)等活態遺產地,采用列斐伏爾的“空間三元辯證法”、哈維的“資本三級循環”等理論工具,分析活態遺產地旅游空間生產的特征和機理,但卻較少根植于活態遺產地本質屬性進行理論拓展。

活態遺產地的持續變化過程是社區對遺產地的持續使用和創造過程,既生產了不斷傳承與發展的物質與非物質文化表征,也生產了持續演變的社會關系,可稱之為連續性空間生產。文化傳統是貫穿活態遺產地連續性空間生產的主線,尤其在消費社會背景下,文化價值是遺產地空間被生產和交換的誘因,土地經濟價值的發揮有賴于文化價值的釋放。如果僅用空間生產的一般理論工具解釋活態遺產地連續性空間生產,還不足以準確表達其獨有的連續特征和文化屬性。

為此,本文基于活態遺產地特性,結合“空間三元辯證法”構建概念模型,從空間生產視角分析活態遺產地持續變化的一般規律,并以麗江古城為例進行實證分析,以期為活態遺產地保護、利用與傳承提供理論指導。

1 研究對象與數據來源

1.1 研究對象

麗江古城于1997 年12 月被列入《世界遺產名錄》,保護范圍包括大研古城(含黑龍潭)、白沙民居建筑群、束河民居建筑群。本文主要研究大研古城(以下簡稱古城)。

麗江古城是歷史城鎮型活態遺產地,在其漫長的歷史發展過程中始終保持著活態性,并在社會生活、物質空間和文化傳統等方面產生延續性變化,可以說,是活態遺產地的典型代表。唐宋時期,白沙是麗江的行政和宗教中心,古城則為商貿驛站。明朝以后,古城取代白沙成為麗江的政治、經濟和文化中心。清朝到民國時期,古城的商業中心功能不斷增強,表現出開放包容、多元文化融合的城市生活形態。1949—1997年,“脫開古城、另建新城”的舉措使得古城的商業中心功能弱化,轉向居住生活功能。1997 年以后,“世界文化遺產”的品牌效應推動了旅游業快速發展,古城被評為5A 級旅游景區后,更使得大量游客和外來經營者涌入,原住民紛紛遷出,古城內充斥著各種消費場所,空間生產現象更加突出。

1.2 數據來源

從2011年開始,課題組每年均到古城調研。本文采用的數據,主要通過實地觀察、深度訪談和二手資料分析獲取。

古城保護管理措施的情況,來自地方政府制定的相關規劃、政策法規和文件等,以及對相關部門的訪談;社區人口數據來自《云南民族關系調查研究》(郭家驥,2010)和2011年10月對社區居委會的訪談,社區生活變化情況來自持續的實地觀察,以及對外來經營者、游客和原住民的訪談;遺產區用地比例數據來自《世界文化遺產麗江古城保護規劃(2012)》①上海同濟城市規劃設計研究院.2012.未批準。,以及2019 年8 月的實地調查;消費場所類型和數量數據來自2014年8月和2019年8月的實地觀察,建筑內部空間和外部裝飾變化情況來自持續的實地觀察。

2 概念模型構建

2.1 活態遺產地特性

活態遺產地的特性是活態性,具體表現為4種延續:遺產地延續原有的使用功能;社區與遺產地之間的聯系一直在延續;社區延續不斷地對遺產地實施維護;隨著環境改變,遺產地有形與無形表達方式會產生延續性變化(Poulios,2011;2014)。活態遺產地是在延續原有使用功能的基礎上,由社區聯系延續、維護延續、文化表征(有形與無形)延續共同表達活態性(圖1-a)(Wijesuriya,2015)。原有使用功能是活態遺產地文化的關鍵內容,使用功能喪失表明遺產地由活態轉為靜態,使用功能變化則會引起遺產地文化內容的相應改變。但僅憑原有使用功能并不能判定遺產地的活態性,還需要考查遺產地是否與現實社會發生關系并產生延續性變化。例如古代陵墓雖然延續原有使用功能,但已脫離現實社會并被定格在某一特定歷史時期,則不屬于活態遺產地。

社區聯系延續、維護延續、文化表征延續反映了遺產地與現實社會的密切關系。其中,社區聯系延續,是由遺產地的所有者、使用者和維護者所組成的社會關系與遺產地相互關聯的連續過程,這種關聯會形成活態遺產地的生活(Living);維護延續,是指社區對遺產地的人工與自然環境實施干預、擴建、更新和維修,從而達成對地點(Site)的詮釋;文化表征延續,是指隨著社會經濟條件的變化,遺產地因被使用而產生有形或無形文化表征的持續變化,并積淀形成活態遺產地的傳統(Tra‐dition)。以歷史城鎮為例,社區對其長期使用和維護,會引起空間格局、建筑形式、景觀環境等有形文化表征的改變,以及節日、習俗等無形文化表征的改變,二者逐漸積累形成傳統。世界文化遺產老撾瑯勃拉邦就充分體現了這一特性,作為19 至20世紀歐洲殖民者建造的傳統建筑與老撾城市結構相融合的突出典范,其獨特的鎮區保存十分完美,表現了兩種截然不同的文化傳統相互融合的關鍵階段②http://whc.unesco.org/zh/list/479。

在活態遺產地持續使用中,生活、地點、傳統是社區聯系延續、維護延續、文化表征延續的作用對象與結果,可以將后者抽象表達為前者。因此,生活、地點和傳統是遺產地活態性的3個表達要素,它們之間存在某種相互作用關系,正是這種關系維持著活態性(圖1-a)。

2.2 活態遺產地三元結構模型(TSL)

遺產地的活態性通過連續性空間生產加以維持。歷經時代變遷留存下來的活態遺產地是社會實踐的產物,是不同歷史階段、不同環境條件下,不斷通過復雜的社會關系構建而生產出來的空間產品,即連續性空間生產的結果。因此,可以緊扣遺產地的活態性定義,拓展空間生產理論框架,以便更加精準地剖析活態遺產地連續性空間生產的特征與邏輯。

列斐伏爾提出“空間的表征-空間實踐-表征的空間”的空間三元辯證法(Lefebvre,1991),試圖通過整合精神、物質和社會3種空間來討論空間生產的三元互動關系(圖1-b)。空間的表征是“概念化的”(Conceived)空間想象,以及透過知識理解與意識形態來支配的空間,是由占主導地位的權力關系所構想出來的空間;空間實踐表現為一種外部的、物質的環境,是“感知的”(Perceived)空間,對應于發生在空間中、并與空間相聯系的物質實踐活動及其結果和產物;表征的空間是透過意象與象征而被人們直接生活(Lived)出來的空間,是居民和使用者與環境相關聯形成的社會關系(石崧等,2005;張子凱,2007;鄭震,2011)。空間的表征約束空間實踐和表征的空間,空間實踐會對抗空間的表征、影響表征的空間,表征的空間又會反作用于空間實踐和空間的表征。

傳統、地點和生活代表活態遺產地的精神、物質和社會3種空間。傳統是權力主體對物質與非物質文化的抽象表達,具有精神屬性,與空間的表征相近;地點是社區對遺產地物質空間進行維護和使用的結果,具有物質屬性,與空間實踐相近;生活是遺產地中不同社會群體所形成的關系和所經歷的狀態,具有社會屬性,與表征的空間相近。傳統、地點和生活可以說是列斐伏爾“三元空間”在活態遺產地語境中的特殊表達,其內涵窄于“三元空間”,但更能表達活態遺產地特性。因此,為厘清傳統、地點、生活的相互作用,探究活態遺產地連續性空間生產的特征和機理,將“空間三元辯證法”與活態性表達三要素進行耦合,構建活態遺產地三元結構模型,即TSL(傳統-地點-生活,Tradition-Site-Living)模型(圖1-c)。

圖1 活態遺產地的TSL模型構建Fig.1 TSL model of the living heritage site

3 麗江古城連續性空間生產過程

古城的建城歷史可追溯至唐代“三賧城”,但現址古城的真正形成卻始于明代“大研廂”。此后,古城作為城市的使用功能一直延續至今。隨著時代更替和社會發展,古城的核心功能不斷演變,出現連續性空間生產過程。

3.1 政治功能主導下的空間生產

明清時期,古城的性質是地區政治中心,其城市主導功能是政治功能,明代木氏土司和清代流官的政治統治推動了古城空間生產。木氏土司將府署建于古城,引起地點、傳統與生活的變遷。1)在地點上,古城空間布局呈現以統治階級為中心的封建等級制度:木氏土司府是古城的主體,約占全城總面積的三分之二;古城分區包括土司居住和官署入駐的“閑人里”,以及商人、手工業者、農民居住的“百姓里”(陳宗海等,1964)。2)在傳統上,由于木氏土司既推崇漢文化,又強調保持本族文化基因,使得土司府布局同時呈現明代北京紫禁城的某些特征,以及東巴“巴格圖”的思想內涵。3)在生活上,木氏土司推行移民政策,以漢族為主體的外來移民進入古城,帶來了先進技術和異域文化,改變了生活方式。但由于木氏土司限制漢文化對納西族下層文化的影響,外來移民均“變其服從其俗”,逐漸融入當地納西族居民的生活中。生活的異化與同化又影響地點和傳統,使得土司府的建筑風格融合了漢、納西、藏、白等多元民族文化特色,而民居建筑仍采用當地井干式木楞房形式。

改土歸流后,流官的統治進一步改變了古城的地點、生活和傳統。1)在地點上(圖2),流官府城取代木氏土司府成為古城主體,并依照中原禮制建設,城內布置有府衙、縣衙等,城北建有文廟、武廟等;建學興教的舉措強化了古城文化教育職能,書院、學堂等設施得以興建;而刺激農牧業經濟發展的舉措帶動了古城工商業繁榮,流官府城以西形成以四方街(府城市)為中心的經濟活動區,每日集市散去后都會用河水洗街。2)在生活和傳統上,經濟發展促進了社會文化交融,以漢族為主的外來移民大量增加,漢文化影響滲透至社會下層,由此引發古城社會生活、物質與非物質文化的演變與發展,不僅促進了制銅器、制皮革、紡織等手工藝的發展,也使得民居建筑在井干式木楞房基礎上發展出磚瓦結構房屋,并開始出現“三坊一照壁”“四合五天井”等院落形式。

圖2 四方街、土司府、流官府城位置(蔣高宸,1997)Fig.2 Location of Sifang street,Tusi palace and Liuguan city

在政治功能主導下,古城的生活、地點和傳統都受到統治階級的控制。以土司或流官的政治活動為中心,貴族和平民、納西族居民和外來移民通過社會交往與文化交流形成古城生活形態,進而創造出城市格局、功能分區、建筑形式等物質空間表象。生活與地點又在不斷的交互作用中積淀形成建筑、民俗等文化傳統(圖3)。同時,明代土司的地方自治與清代流官的中央管轄,也使得2個時期的古城空間生產呈現明顯差異:一方面,土司更強調對本民族文化的保護,在一定程度上限制了漢文化對古城空間的影響,而流官則顯著增強了漢文化的影響;另一方面,流官比土司更顯著地推動了古城的經濟發展和教育進步,使古城空間產生了深刻變化。

圖3 政治功能主導下的麗江古城空間生產Fig.3 The space production in the Old Town of Lijiang under the political function

3.2 工商功能主導下的空間生產

1856-1872年,云南爆發杜文秀回民起義,戰爭波及納西族地區,古城幾乎被戰火毀滅。直到清同治末年,古城才在相對穩定的社會經濟背景下恢復建設。民國以后尤其是抗戰時期,麗江因戰略地位提升而進入工商經濟發展高潮,古城處于高潮的中心。古城的主導功能由政治功能轉向工商功能,進而出現新一輪空間生產。1)在地點上,手工業、商貿業、馬幫運輸業等蓬勃發展導致工商業設施的大量建設,20 世紀30-40 年代,古城已有銅器鋪近50 家,皮革作坊20 多家。抗戰中期,大小商號數量已達1 200 多家;四方街取代土司府和流官府占據古城中心地位,四方街和主要街巷兩側的房屋兼具商業、手工業和居住功能,采用前店后坊、前店后宅等形式。2)在生活上,全國各地商人和手工業者涌入古城,改變了社會結構,經濟生活取代政治生活成為主流。3)在傳統上,圍繞著社會生活與物質實踐,古城逐漸形成獨特的營城智慧和建筑文化:“三山為屏,一川相連”的山水格局;以四方街為中心的“放射狀+自由式”路網,“民居-街巷-水系-山體”共生的空間形態;納西族、漢族、白族等多民族建筑技術與文化相融的民居建筑。同時,形成了較為成熟的銅器、銀器、皮革制造,以及紡織、造紙等傳統手工藝。

在工商功能主導下,古城的社會融合與文化交流超過以往任何時期,以商人、手工業者、平民為主體的市民階層已然形成,他們的世俗生活成為社會生活的主流。物質空間和文化傳統也因滿足世俗生活需求而改變,這反過來又促進社會生活的發展。與明清時期政治制度約束下的空間生產不同,民國時期的空間生產受市民階層推動,更多地表現出自組織性(圖4)。

圖4 工商功能主導下的麗江古城空間生產Fig.4 The space production in the Old Town of Lijiang under the industrial and commercial function

3.3 旅游功能主導下的空間生產

1949年至改革開放初期,因麗江社會經濟發展緩慢,古城空間生產現象不突出。1994年,云南省滇西北旅游現場辦公會在麗江召開,1997年以后,古城旅游業得以迅速發展。由此,古城的主導功能轉變為旅游功能,并產生劇烈的空間生產。旅游發展初期,古城以開展觀光旅游活動為主,空間生產著重表現在生活維度,而在地點和傳統維度的表現不明顯。游客成為古城社會關系中的新興群體,使古城在原有居住生活基礎上增加了旅游生活,也導致少量民居被改造為購物、餐飲等旅游服務設施。

旅游加速發展階段,古城內的旅游活動由觀光游覽轉變為休閑度假和文化體驗,空間生產現象重點表現在古城的生活、地點和傳統3個維度。

1)在生活上,古城社會空間被重構,古城生活由居住徹底轉向旅游。原住民大量遷出,外來經營者大量遷入,僅以古城新華社區為例,2005、2007、2011 年實際居住在古城的原住民分別約為297 戶1 038 人、189 戶657 人、17 戶,2011 年外來經營者約238戶。古城由以原住民為主體的居住社區,演變為以外來經營者和游客為主體的旅游社區,原住民幾乎被擠出到古城生活之外。游客占有古城空間,流連于大街小巷和各種消費場所,古城的品牌、形象、風格、情調成為消費對象,游客通過自我體驗將古城生活改造為偏離日常生活的游戲情境。

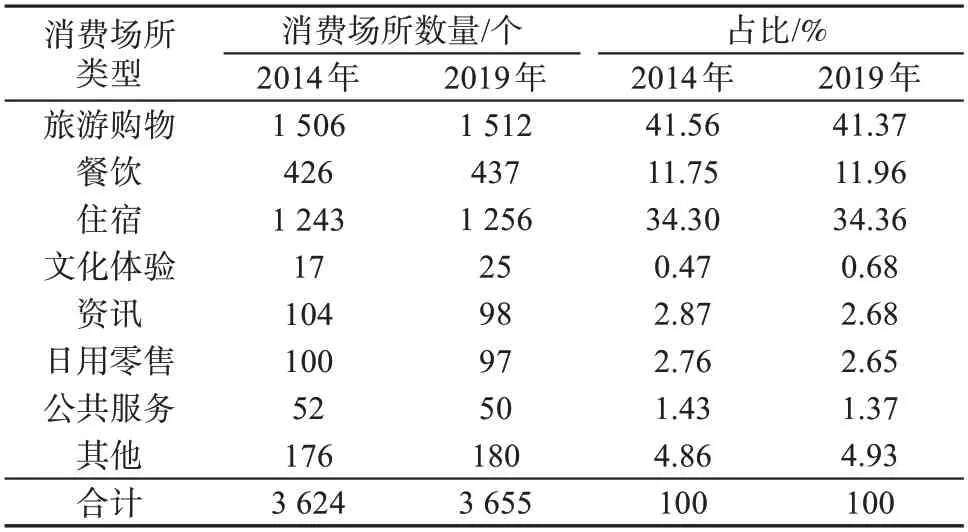

2)在地點上,古城中原有的居住場所被大量置換為旅游購物、餐飲、住宿、文化體驗等消費場所(表1),古城的用地結構被徹底改變。2002-2012 年,居住用地比例減少了31.63%,商業服務業設施用地比例增加了28.47%(表2)。同時,古城的民居建筑也發生變異:為適應餐館、客棧、酒吧等功能需求,原來以家庭為核心、長幼尊卑有序的傳統格局被打破,變成多樣、無序的內部空間組織;建筑的屋頂、懸魚、瓦當、槅扇、門樓喪失原有的細膩與精美,變得粗糙而簡化。外墻、門窗、天井不再嚴格按照傳統建筑材料和營造方式修建,而是雜糅了現代時尚元素(圖5)。

圖5 麗江古城民居建筑外部裝飾的變異Fig.5 The variation of exterior decoration of residential buildings in the Old Town of Lijiang

表1 麗江古城消費場所的類型與數量Table 1 The type and quantity of consumption places in the Old Town of Lijiang

表2 麗江古城居住用地和商業服務業設施用地的比例Table 2 The proportion of residential land and commercial service land in the Old Town of Lijiang %

3)在傳統上,為滿足游客文化體驗需求,也為保護遺產,古城文化傳統被提煉與建構。政府通過編制規劃、制定管理條例和規章,將古城的物質文化傳統抽象為條文式規訓:提出保持原有空間格局、建筑風格和景觀環境的基本原則;制定拆除、改建和新建建筑的控制要求,以及傳統民居保護維修的設計與施工要求,甚至規定了廣告招牌的制作要求。同時,政府還通過開展保護、研究、傳播和展示工作建構非物質文化傳統,尤其是采取了一系列文化展示與傳承行動:打造納西人家、納西象形文字繪畫體驗館、銀文化院落等18個民族文化展示點;扶持經營東巴紙、東巴繪畫、傳統皮革、傳統服飾等特色文化項目;組織群眾在四方街“打跳”,恢復“洗街”等活動。這些規訓和措施將古城內的物質實踐和文化生活引向傳統范疇。

在旅游功能主導下,古城表現出遺產地和旅游地的雙重屬性。旅游消費改變了古城的生活方式,推動了古城的物質空間改造,進而使古城的文化傳統發生變異。遺產保護則借助傳統建構為古城的文化生活和物質實踐提供指引與約束(圖6)。2015年以后,古城逐漸步入旅游發展的成熟階段。古城的消費場所數量趨于飽和,商業服務業設施用地比例變化不大(見表1、2),由“居住場所置換為消費場所”轉向“消費場所內部置換”,外來經營者之間頻繁轉讓店鋪。自此,古城的空間生產趨緩,且主要表現為生活和傳統維度的生產,著重于提供良好的旅游服務和文化體驗。

圖6 旅游功能主導下的麗江古城空間生產Fig.6 The space production in the Old Town of Lijiang under the tourism function

4 活態遺產地連續性空間生產的內在機制

4.1 麗江古城連續性空間生產機理

不同政治經濟社會背景下,古城歷經“政治→工商→旅游”的核心功能轉向,引發了三次明顯的階段性空間生產:第一次是政治功能主導下的“空間中的消費”。古城與中國封建社會時期其他的地方政治中心型城市相似,生產力不強,是一個服務于政治統治需求的消費型城市。全城大部分土地都用于宮殿、衙署和府邸,古城空間只是物質資料消費的容器,承載著服務于政治統治的各種消費活動。統治階級控制著“空間中的消費”全過程,呈現自上而下他組織性,地點、生活和傳統的演變具有封建政治特色;第二次是工商功能主導下的“空間中的生產”。隨著中國近代民族工業發展和古城戰略地位提升,古城由消費型城市轉變為生產型城市,成為麗江地區的工商經濟中心。城內用地主要布置工商業設施及配套民宅,古城空間成為物質資料生產的容器,承載著工業產品和商業服務產品的生產活動。市民階層推動著“空間中的生產”全過程,呈現自下而上自組織性,生活、地點和傳統的互動過程與結果具有明顯的世俗化傾向;第三次是旅游功能主導下的“空間的生產與消費”。古城依托遺產資源發展旅游業,大部分民居被改造為旅游服務設施,古城空間不再只是物質資料生產和消費的容器,而是演變為直接的生產資料和消費對象。政府和市場兩股力量控制著“空間的生產與消費”全過程,自上而下他組織性與自下而上自組織性并存。古城空間被消費化重構,傳統成為吸引消費的品牌,地點成為承載消費的場所,生活成為實現消費的行為。

在連續性空間生產過程中,古城與現實社會緊密聯系,外部政治經濟社會環境的發展變化是空間生產的源動力。雖然古城始終延續著城市這一基礎使用功能,但受外部因素影響,古城在不同歷史時期又被賦予不同的核心使用功能。受古城功能演替的帶動,地點、生活、傳統產生適應性改變,并在社會關系主體控制下形成互動,從而實現各個階段的空間生產。

4.2 活態遺產地連續性空間生產邏輯

活態遺產地是隨著時代發展,在不同外部環境條件下,產生延續性變化的時空連續體,是由時間、環境、空間疊合而成的產物。活態遺產地形成與發展的過程是一種特殊的空間生產,即連續性空間生產,是由外部因素驅動內生機制運行的結果,表現出時空延續變化、外部環境因素驅動、內部活態要素運作三方面的邏輯(圖7)。

圖7 活態遺產地連續性空間生產邏輯Fig.7 Logic of continuous space production of the living heritage site

時空延續變化邏輯約束了活態遺產地連續性空間生產的方向。活態遺產地與一般城市或鄉村不同,強調在連續不斷的空間生產過程中保持遺產地的完整性、原真性和延續性,即:保持所有文化資源特征,傳遞真實歷史信息、場所精神與社區情感,并隨時代動態發展,產生物質與非物質文化表征的持續演變和積累。時空延續變化邏輯表明,活態遺產地在不同歷史階段都會進行空間生產,并不斷產生變化,但在變化中又傳承著歷史文化價值。活態遺產地不可能像靜態遺產地保持原始狀態不變,也不會像一般城市或鄉村極可能缺失完整而真實的歷史信息。歷經時代變遷的麗江古城仍然延續了獨特的營城智慧、建筑文化和民族藝術。

外部環境因素驅動邏輯揭示了活態遺產地連續性空間生產的動力機制。隨著時代進步和發展,外部政治、經濟、社會、文化環境條件不斷變化,使活態遺產地出現功能上的衰敗與不合時宜,這需要在原有基礎使用功能之上調整核心使用功能,以順應時代謀求遺產地自身發展。同時,外部政治經濟環境變化可以引起社會生產方式的改變,進而導致活態遺產地物質空間被改造以適應社會生產需求;外部社會文化環境變化可以促進社會融合與文化交流,進而導致活態遺產地的社會結構、生活方式、文化表征發生變化。麗江古城正是受外部環境因素驅動而發生三次核心功能轉向,以及物質空間和社會文化變遷。

內部活態要素運作邏輯揭示了活態遺產地連續性空間生產的運行機制。外部環境因素變化促使活態遺產地核心功能轉變,進而激發“生活-地點-傳統”三元互動機制的運行。功能轉變也是遺產地與現實社會生活持續關聯的結果,核心社區在其間發揮了關鍵作用,是遺產地活態化和空間生產的主體;功能調整離不開物質空間改造,地點塑造又會導致社會生活變遷和文化傳統變異;社會關系中的權力主體通過傳統建構約束地點塑造,引導社會生活;社會關系重構能促進文化交流和傳統演進,生活方式轉變會促使物質空間的調整和優化。生活重構、地點塑造與傳統建構的相互作用形成了活態遺產地連續性空間生產的獨特路徑。麗江古城正是在生活、地點、傳統的互動中實現了三個階段的持續變化,生活和地點在不同階段的表現形式均有所不同,傳統也是經過三階段逐漸積淀形成的。

5 結論與討論

活態遺產地演變與發展是連續性空間生產過程,遵循時空延續變化、外部環境因素驅動、內部活態要素運作的邏輯。從明清到當代,麗江古城始終處于持續變化中,但仍傳承著納西族優秀文化。不同時代的政治、經濟、社會、文化環境變化促成了古城核心功能的轉變,并推進生活、地點和傳統互動形成空間生產。明清時期,政治功能主導下的古城空間生產圍繞統治階級的意圖和需求展開,是空間中的消費;民國時期,工商功能主導下的古城空間生產圍繞市民階層的工業生產活動和商業貿易活動展開,是空間中的生產;當代,旅游功能主導下的古城空間生產圍繞外來經營者和游客的旅游活動展開,是空間的生產與消費。核心社區在活態遺產地連續性空間生產過程中發揮關鍵作用,不同時期的核心社區重構直接影響空間生產的轉向。

因此,為更好地實現活態遺產地保護、利用與傳承,應達成以下兩點認識:1)承認和客觀對待活態遺產地的連續性變化,守住文化基因底線,尋求變與不變之間的平衡。2)密切關注活態遺產地物質空間表象之下的社會關系,除了借助政府和專家的力量保護文化傳統外,還需要協助當地社區更好地認識活態遺產地所承載的文化價值,幫助文化持有者重新建立對活態遺產地及其文化傳統的認同感和歸屬感。

未引入空間生產理論前,活態遺產地研究大多只關注物質空間本身的發展演變;引入空間生產理論后,雖然有研究關注到物質空間背后的社會關系,卻沒有緊扣活態性特征,揭示活態遺產地空間生產的機理。本文拓展了活態遺產地發展演變研究和空間生產研究的視野,將活態遺產地的形成發展視為連續性空間生產過程。并發展了空間生產理論在活態遺產地語境下的具體表達,將空間三元辯證法與活態遺產地特性相結合,提出“傳統-地點-生活”的三元互動關系。然而,本文只是利用TSL模型針對麗江古城這類歷史城鎮型活態遺產地展開實證研究,而宗教場所、文化線路、文化景觀、工業遺產等其他類型的活態遺產地還有待深入研究,以不斷修正和完善該模型。

致謝:感謝審稿專家所提出的建設性意見,感謝世界文化遺產麗江古城保護管理局長期的大力支持,以及楊凱、劉英慧、趙選賢等研究生的辛勤工作。