空間生產視角下的傳統村落空間轉型過程、特征與機制

——以黃山市賣花漁村為例

陳曉華,黃永燕,王銹賢

(安徽建筑大學a.建筑與規劃學院;b.安徽省城鎮化發展研究中心,合肥 230022)

在城鎮化、工業化和全球化影響下,鄉村地域內部與外部環境發生顯著變化,農耕經濟時期形成的傳統鄉村社會、經濟和聚落空間發生轉型與重構,并呈現多元化發展態勢。傳統村落在轉型發展過程中面臨著物質空間衰敗、文化空間失活、社會空間空心化等困境。科學引導傳統村落功能更新與空間適應性轉型是其保護發展的現實要求,也是中國鄉村發展與規劃研究的重要課題。

鄉村空間轉型被理解為由于社會經濟變遷驅動鄉村空間重組的物理化過程,即鄉村空間的自我更新過程或是通過規劃手段來優化和調整當前鄉村空間的過程(Popescu,2007)。西方國家的鄉村空間轉型經歷了從生產主義、后生產主義到多功能鄉村的演化路徑(Wilson,2001),相關學者認為鄉村空間轉型是人類對鄉村空間利用的生產、消費和保護3個基本目的根本性重新排序(Marsden,1999),從生產、消費和保護3種功能闡述了鄉村多功能的內涵及其演化特征(Holmes,2006),認為鄉村空間轉型主要受到自然環境條件、社會經濟發展狀況等影響(Lisa,2010;Christopher,2018)。中國正處于城鄉空間加速重構的關鍵時期,相關研究關注鄉村轉型時空過程、特征、動力機制以及轉型調控等方面(劉彥隨,2007;陳曉華,2008;張京祥等,2015;張小林 等,2017;楊忍 等,2015,2018)。近年來,鄉村空間生產研究逐漸受到關注,相關研究從空間生產視角分析城中村物質空間與社會變遷(張京祥等,2014),從意識形態空間、表征空間和日常生活空間3個維度解釋鄉村文化空間的生產(Ye et al.,2020),以及市場資本驅動下的鄉村空間生產與治理重構研究(楊潔瑩等,2020;華章等,2021)。對傳統村落空間轉型研究亦逐步展開,有關研究基于案例探索了城鎮化進程中傳統村落功能轉型的一般態勢和空間重構的實現路徑(李伯華等,2018,2020),分析了傳統村落空間轉型過程、特征與機制(楊忍等,2018;Chen et al.,2020)。

既有研究多關注區域宏觀尺度鄉村空間轉型問題,需要更進一步深入開展村莊層面的研究,以便探索鄉村轉型的微觀空間過程與特征,引導村莊空間轉型與重構實踐。相關學科對傳統村落保護研究給予較多關注,但對傳統村落功能演化與空間適應性轉型研究與實踐尚不充分。基于傳統村落特色價值發展特色產業,引導村落空間多功能化與空間適應性轉型是傳統村落保護發展的重要路徑,亟待理論研究上的創新。基于此,本文以黃山市歙縣賣花漁村為例,從空間生產視角,分析改革開放以來傳統村落空間生產與轉型過程,揭示特色產業型傳統村落空間轉型特征及其驅動機制,以期為傳統村落保護發展及其規劃提供指導。

1 研究區域與研究思路

1.1 研究區域

賣花漁村,原名洪嶺村,位于黃山市歙縣雄村鎮,地處新安江南岸溝谷腹地,因村落形態呈魚形,依溪泮水,村民又以賣花為生,故民間一直稱其為賣花漁村(圖1)。現全村206 戶670 人,土地面積約253 hm2,其中盆景培育基地約100 hm2。賣花漁村是全國聞名的“徽派盆景”起源地,種花、制作盆景的傳統起源于唐代,興盛于明代,村民世代從事盆景制作,栽培技藝高超。傳統民居建筑獨具徽派韻味,雕刻精美,其中上堂屋、下堂屋及洪氏宗祠尤為典型。2008年賣花漁村盆景技藝被列入國家非物質文化遺產,2013年賣花漁村入選第二批中國傳統村落名錄。四面環山、恬靜幽雅的自然環境以及精湛的徽州盆景技藝造就了賣花漁村獨特的盆景文化,是村民世代傳承與發展的精神紐帶,極具特色的盆景產業促進了鄉村文化旅游業發展。據老支書洪定勇介紹,2020年銷售盆景近4萬缽,年產值2 000多萬元,接待游客10余萬人次。當代賣花漁村特色盆景與鄉村旅游產業發展推動著傳統村落的空間轉型。

圖1 賣花漁村區位Fig.1 Location of Maihuayucun village

1.2 數據來源

數據和基礎資料主要來自于村落檔案文獻,實地對村干部與鄉賢的訪談,村民與游客問卷調查,以及村落建筑與街巷的實地踏勘。賣花漁村的歷史與發展歷程資料主要來自《賣花漁村志》①洪源煌.2012.賣花漁村志.皖內部圖書:HS2012—047號。;歷史環境要素和非物質文化遺產等資料來源于賣花漁村傳統村落“一村一檔”②歙縣住房和建設委員會.中國傳統村落檔案:賣花漁村.建檔日期:2014-01-10。;自然環境、村落空間、土地利用、歷史建筑等數據來源于實地調查;社會經濟發展相關數據來自于黃山市政府網站③http://zjj.huangshan.gov.cn/。及歙縣政府網站④http://www.ahshx.gov.cn/。公開信息以及賣花漁村村委會工作總結等材料。

1.3 研究思路

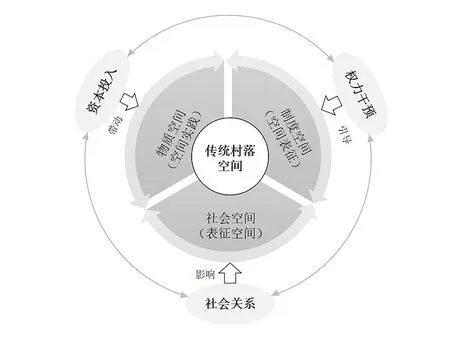

鄉村空間由特定的物質空間與抽象的社會、文化空間構成,三者之間存在著嚴密的邏輯關系(李紅波等,2018)。空間生產理論認為“空間是社會的產物”(Shields,1999),空間生產是利用資本和權力開發和改造(物質)空間的過程,是社會生產關系重組和再生產的過程。列斐伏爾空間“三元辯證法”揭示了空間實踐、空間表征和表征空間3個維度互動共存的內在統一性(Lefebvre,1991)。

基于空間生產的“三元辯證法”視角,傳統村落空間可劃分為物質空間、社會空間和制度空間3個維度。其中,物質空間主要包括村落空間形態、結構及功能等,在資本作用下可實現價值增值的經濟空間生產,即傳統村落空間實踐;社會空間反映傳統村落社會群體之間的生活方式、社會關系、經濟結構和價值觀念等(朱曉翔等,2020),由村落不同生產主體在利益關系或生產關系作用下形成,是傳統村落表征空間(劉珊等,2013);制度空間是指權力通過政策、制度與規劃等形式而產生有效影響力的各類制度和政策(殷潔等,2012),是傳統村落的空間表征。傳統村落三維度空間在資本投入、權力干預及社會關系變遷等力量作用下,實現互動演進,并驅動傳統村落空間轉型(圖2)。

圖2 傳統村落三維度空間生產Fig.2 Three dimensional spatial production of traditional villages

2 賣花漁村空間生產與轉型過程

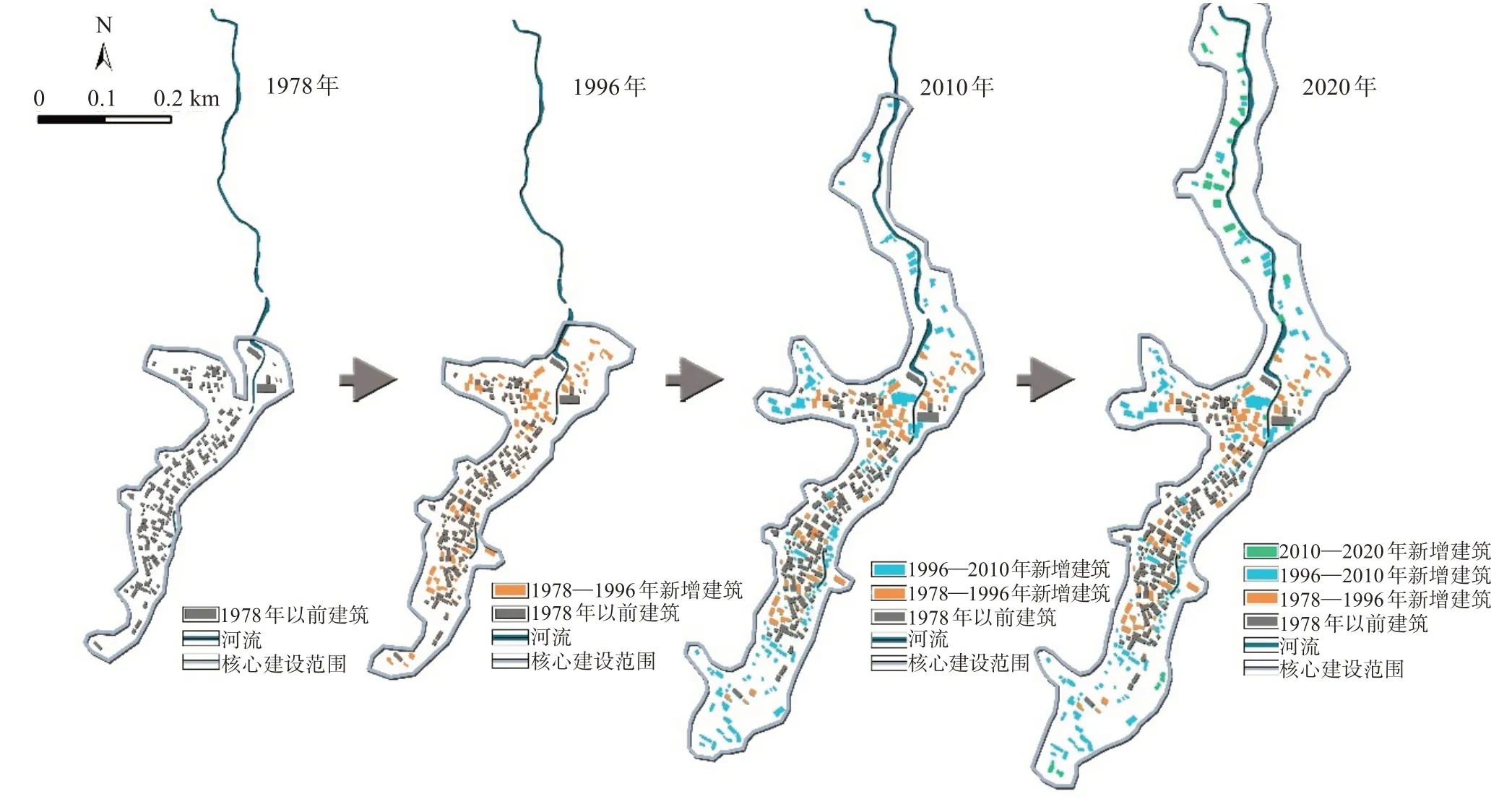

改革開放以來,借助其深厚的盆景文化底蘊與悠久的盆景栽培傳統,賣花漁村盆景產業得以復興逐步走向規模化與專業化,并促進鄉村旅游業發展,村落空間也隨之發生轉型。根據村落發展歷程中重要事件并結合空間形態變遷,將1978年以來賣花漁村空間生產與轉型過程劃分為內生性緩慢轉型發展(1978—1995 年)、外源性空間快速擴展(1996—2010 年)以及有序化空間品質提升(2011年以來)3個階段(圖3)。

圖3 1978—2020年賣花漁村空間形態變遷過程Fig.3 Changes of spatial morphology of Maihuayucun village from 1978 to 2020

2.1 內生性緩慢轉型發展階段(1978—1995年)

1978年以前,賣花漁村空間整體上保持相對穩定,傳統村落發展的動力主要來自村落內部,經濟活動以傳統種植業和小規模的盆景栽培為主,空間增長主要表現為民居空間的漸進式增長,基本維持早期宗族與鄉紳力量作用下形成的空間形態與格局。據《賣花漁村志》記載,1978年在縣農業局支持下建成洪嶺茶廠和盆景展示園,標志著村落生產活動開始由單一種植業向多種經營轉變。1989年村民洪觀清首次參加在武漢舉辦的中國盆景評展會并且獲得二等獎,盆景產業斬露頭角。盆景產業逐漸復興帶動了鄉村旅游發展,1995年賣花漁村首次接待以國際友人鮑漢威為團長的多國徒步旅游團,拉開了賣花漁村鄉村旅游發展序幕。因生產生活需求,村民開始自發改造與建設村落生產和生活空間,村落內民居建筑和農業配套設施逐漸增多。由于缺乏外部資金投入,交通等基礎設施建設落后;受山多耕地少地域環境制約,產業仍以傳統農業、手工業為主,盆景花木栽培處于恢復發展期,未產生明顯的經濟效應,村民經濟收入與生活水平總體不高,村落人口與勞動力不斷外遷流失。總體上,這個時期村落空間仍保留著傳統小農經濟作用下的聚族居住模式,空間形態變化不明顯。

2.2 外源性空間快速擴展階段(1996—2010年)

1996年,賣花漁村成立了花卉盆景協會,2002年賣花漁村被黃山市綠化委員會授予盆景專業村稱號,2008年被安徽省農委授予“省級專業示范村”,賣花漁村逐漸成為聞名全國的徽派盆景花木栽培專業村。由此賣花漁村盆景產業進入快速發展時期,生產空間不斷擴張,土地利用方式由傳統農業作物種植逐漸向林業、盆景等景觀用地轉變。盆景產業擴張及人口增長使村落沿路向北部拓展盆景種植空間及居住空間。2006年修建通往外界的公路,2010年底村落通往外界的水泥路“最終建成”,村落道路交通設施逐漸改善;同時,村內醫療衛生、供水、供電等公共服務與基礎設施水平不斷提高,村落人居環境品質不斷提升,也為賣花漁村社會經濟發展及鄉村旅游開發提供了良好基礎。1996—2010年,在市場經濟的作用下村落自然與歷史資源得以挖掘與整合,原始空間發生快速變遷并不斷衍生新的功能空間,空間呈膨脹式擴展。

2.3 有序化空間品質提升階段(2011年以來)

2011年通往縣城的南源口大橋通車,有效改善了賣花漁村對外交通條件,推動了賣花漁村旅游業與盆景產業的轉型升級。2012年賣花漁村榮獲“省級美好鄉村建設示范村”“安徽省徽派盆景發源地”稱號,并開始與歙縣旅游委等聯合舉辦一年一度攝影大賽活動;2013年入選全國“美麗鄉村”及第二批中國傳統村落名錄,自2013年開始,連續舉辦了九屆“歙縣賣花漁村梅花藝術節”;2017 年被授予安徽省“省級特色景觀旅游名村”。這些榮譽爭創活動和文旅活動開展,向世人充分展現村落歷史文化與盆景技藝,促進了盆景產業專業化及鄉村旅游品質提升。隨著村落社會、經濟快速轉型發展,空間生產為滿足多方主體利益訴求逐步轉向生產和消費相結合,不僅生產性和生活性用地規模不斷擴張,也催生了新的功能空間,村落內不斷植入如觀光、民宿、文化體驗等多功能空間。近年來,村落電子商務興起,為賣花漁村帶來了新的發展機遇。2011 年后,因原有村落內部空間利用達到飽和狀態,村落空間持續沿交通干道和河谷地帶向外擴張。通過農旅文融合創新發展,村落空間逐漸向多功能化、高品質化轉型。

3 賣花漁村空間轉型特征

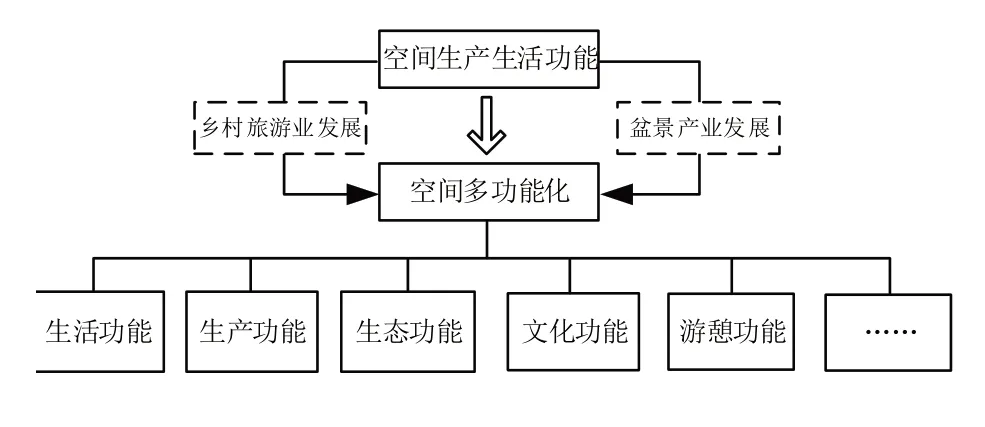

3.1 物質空間分化重塑,空間功能復合化

改革開放以來,隨著盆景產業的復興和鄉村旅游發展,賣花漁村物質空間形態開始發生明顯變化,功能逐漸多元化。隨著社會生產力不斷發展與宗族權力的逐漸瓦解,以宗祠為核心的村落空間逐漸分化重塑,圍繞農家樂、旅游配套公服設施和電商集聚區逐漸形成多核心空間結構。與此同時,賣花漁村空間功能隨著村落盆景與旅游等特色產業的發展而逐漸豐富。景區等旅游休閑用地、基礎設施與公服設施用地增加,村落公共空間及村民宅院成為盆景展示空間,傳統建筑功能不斷更新并得以活化利用,出現以民居為依托的小規模農家樂,村落空間的經濟產業功能和特色歷史文化功能逐漸加強。賣花漁村空間功能從傳統單一的生產生活功能逐步轉變為生態休閑、觀光旅游、特色盆景種植、商業經營與服務、文化傳承與展示等多元復合功能,形成了社會經濟、生態文化、旅游服務的多功能化的村落空間(圖4)。

圖4 賣花漁村空間功能轉變Fig.4 The transformation of the spatial function in Maihuayucun Village

3.2 社會空間解體重構,社會關系開放化

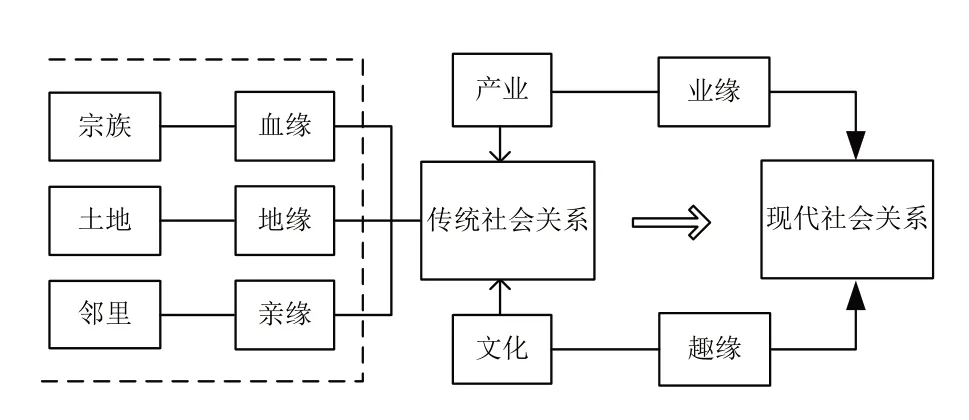

現代盆景產業及旅游業促進了賣花漁村社會轉型發展,村落傳統社會空間開始發生解體并進行重組,社會關系從傳統封閉型轉向現代開放型。在市場的引導下社會生活空間不斷改造,村民自發改造庭院為盆景展示、售賣等經營空間及民俗餐飲、住宿等旅游服務空間,形成了盆景產業、觀光旅游業、商業及服務業與生活居住等多功能高度融合的空間格局。產業轉型升級極大地改變了村民的生計方式和經濟水平,村民就業和生計方式從傳統單一的農業種植業轉向盆景培植經營、農家樂服務、客運等多元生計方式。電子商務的興起和普及使村民生計方式迎來了新的轉變,特色盆景花卉種植、電子商務和鄉村旅游等經濟綜合發展的態勢日漸明顯。隨著社會經濟和鄉村旅游業的快速發展,大量外部資本與人口的涌入逐漸打破傳統社會關系,村落傳統的社會網絡受到沖擊,并開始發生解體和重構。村落社會空間與社會關系開始市場化,村民與村民之間的鄰里關系也逐漸向合作與競爭的商業關系轉變。人口結構趨于復雜化,逐漸形成以“業緣”“趣緣”為紐帶的新型社會關系網絡(圖5)。

圖5 賣花漁村社會關系轉變Fig.5 The changes of social relations in Maihuayucun village

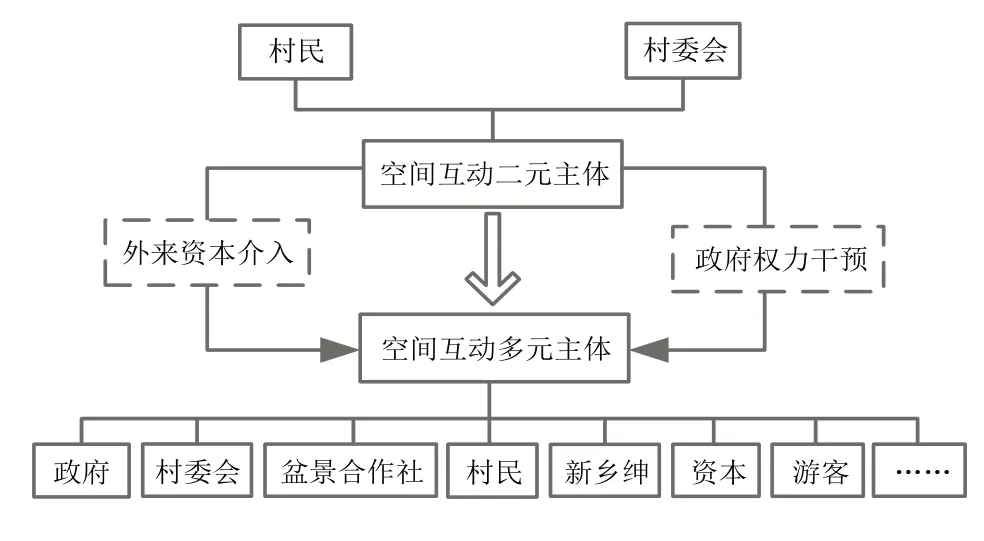

3.3 制度空間日趨完善,空間主體多元化

上世紀80年代,中國開始注重傳統村落的保護與發展,相繼出臺與制定了相關政策法規,為賣花漁村發展與建設提供有效的政策保障。伴隨著經濟社會轉型發展,當代賣花漁村制度空間主體呈多元化態勢。2002年前,賣花漁村盆景產業主要在村委會的引導與村民自主組織建設中逐漸發展;2002年以來,賣花漁村相繼被評為市級“盆景專業村”、省級“專業示范村”、全國“美麗鄉村”、國家非物質文化傳承示范、國家傳統村落等,村落發展與建設逐漸融入國家省市縣各級鄉村發展考核體系中,制度空間主體日益多元化。在國家大量專項資金及各項政策的支持下,國家意識和政府政策在村落空間轉型發展中逐步落實,政府權力主導著村落空間轉型與空間生產。同時,賣花漁村盆景產業和旅游業發展促使空間逐漸商品化與資本化,村落空間利益相關主體關系逐漸復雜化,不同主體相互合作與競爭,空間互動主體由村委會和村民的二元主體轉為以政府、村委會、村民、資本和游客為代表的多元主體(圖6)。

圖6 賣花漁村空間互動主體轉變Fig.6 The changes of the main bodies of spatial interaction in Maihuayucun village

4 賣花漁村空間轉型機制

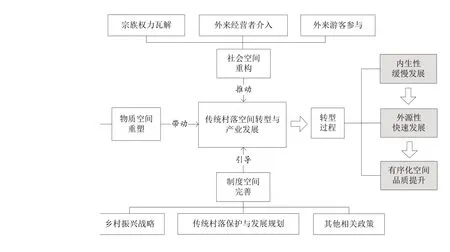

社會關系變遷、資本投入、權力干預是賣花漁村空間生產主要動力,3 種力量相互影響、相互作用,促進社會空間、物質空間及制度空間互動演進,共同推動村落空間轉型(圖7)。

圖7 賣花漁村空間轉型機制Fig.7 Mechanism of spatial transformation of Maihuayucun Village

4.1 社會關系影響下村落空間轉型

隨著傳統農業經濟的瓦解及盆景產業的壯大,村民日益增長的生產與居住需求促進了村落物質空間的不斷拓展與轉變。社會關系潛移默化地影響著村落特色產業發展與空間轉型,村落以血緣、親緣、地緣為主的傳統社會關系是維系村民生活與社交秩序的紐帶,旅游業發展吸引了外來經營者與游客,從而改變了村落人口結構與社會關系(盧松等,2017)。村落社會關系變化引導村落社會空間的轉型,促使村落空間肌理發生變化,進一步強化物質空間演變(周大鳴等,2018)。在傳統農業社會,村民是傳統村落的主要使用者和空間生產實踐的主體,村落空間的變遷是基于村民各種生活和生產需求而自發建設的。村民基于風水理念和宗族制度進行村落選址與建設,奠定了村落原始的空間形態格局。以村民為主的社會經濟活動是賣花漁村內生性發展時期的主導驅動力,受自然條件和社會生產力的制約,村落空間無序、緩慢發展。早期政府干預和外來資本力量較薄弱,村落社會與經濟產業發展主要依靠村落內部的資本支持。此時,賣花漁村為滿足村民生產生活需求,在村委會組織下進行自發的內生性建設,村民的日常社交需求推動了村口、古亭等公共空間的不斷演進。

4.2 資本驅動下村落空間轉型

盆景產業及鄉村旅游業帶動下的村落外源性建設快速發展,大量外部資本的支持為村落空間轉型提供了強有力的發展動力。賣花漁村獨特徽派風格的歷史建筑、優美的自然與人文景觀,以及悠久的盆景文化為村落旅游業開發提供了基礎條件,吸引了更多政府資金與社會商業投資等外來資本的投入。20 世紀90 年代以來,社會主義市場經濟體系逐步完善,促使外部更多商業資本持續介入賣花漁村,外源性發展力量不斷增強,內生性動力在外部資本的沖擊下逐漸弱化。在政府及村委會的引導鼓勵及外部資本的支持推動下,賣花漁村的盆景市場不斷開拓,特色盆景產業及旅游業蓬勃發展,其知名度和綜合實力得到顯著提升,特色產業逐步邁向品牌化。產業發展帶來的經濟效益刺激了村民依據市場需求進行村落空間適應性改造,促進了空間形態與格局的改變。市場經濟帶動下,越來越多的外地資本進入賣花漁村經營盆景銷售、農家樂、民宿等產業,在創造更多經濟收益的同時,村落空間快速向外擴展;同時,隨著村落互聯網和電商的日漸普及,為村民提供了更便捷、廣闊、多樣的盆景銷售路徑,極大地改變了村落物質空間及社會空間。

4.3 權力影響下的村落空間轉型

國家出臺的一系列鄉村發展政策與措施,尤其是鄉村振興戰略的實施為傳統村落保護發展與空間轉型提供了戰略引導和政策保障。地方政府通過補貼、免稅等政策鼓勵引導當地村民積極發展旅游,通過科學的規劃決策為賣花漁村產業發展與空間轉型提供指導作用。村委會成立了盆景協會,主辦盆景技術培訓與交流,恢復傳統節慶活動以及組織盆景展覽、攝影等文化旅游活動,助力盆景產業和鄉村旅游業發展。與此同時,產業的轉型發展也使村民身份角色不斷分化,向商人、旅游服務人員、盆景藝術專業人員等多重身份轉變,村民之間形成了復雜的合作和競爭的利益共同體。此階段政府權力在賣花漁村空間轉型發展中發揮著重要的總體引導調控作用,在實現村落經濟效益最大化的同時保證其社會秩序的穩定,而資本力量成為村落空間轉型及產業發展的重要外部助推力,村民積極配合政府政策實施,參與外部資本產業經濟發展,同時不斷發揮自主能動性進行盆景產業創新與開拓。在內外多元主體互動作用下,如今賣花漁村進入政府主導、多元主體積極參與、合作共贏的空間轉型與產業發展階段。由此形成了自上而下的科學領導、自下而上的積極反饋、村民自主能動參與相結合的多元主體互動的有序的發展模式。

5 結論與討論

基于空間生產的“三元辯證法”視角,從物質空間、社會空間和制度空間3個維度,分析歙縣賣花漁村空間轉型過程、特征及驅動機制,得到如下結論:

1)從空間生產過程看,改革開放以來,隨著盆景產業的復興與鄉村旅游的興起,賣花漁村從傳統農業型村落逐漸演變為盆景產業為主導的特色產業型村落,產業發展與空間轉型呈現階段性特征,經歷了緩慢轉型發展、空間快速擴張和空間品質提升3個階段。

2)從三元空間視角看,賣花漁村空間轉型表現為物質空間分化重塑、社會空間解體重構、制度空間日趨完善。空間功能從傳統生產生活功能逐步轉變為生態休閑、特色盆景種植、商業經營與服務、文化傳承與展示等多元復合功能;社會關系從封閉傳統轉向開放現代,村民生計方式多樣化,從傳統單一的農業種植業轉向盆景經營、農家樂、旅游服務等多元生計方式;制度空間主體從村委會、村民二元主體向政府、村委會、村民、資本及游客等多元主體轉變。

3)從空間轉型機制看,社會關系及其變化、資本投入、權力干預是賣花漁村空間生產的主要驅動力,3 種力量相互影響、相互作用,促進社會空間、物質空間及制度空間互動演進,共同推動空間轉型。村落社會關系變化引導村落社會空間的轉型,促使村落空間肌理發生變化,進一步強化物質空間演變。盆景產業及鄉村旅游業帶動下的村落外源性建設快速發展,大量外部資本的支持為村落空間轉型提供了強有力的發展動力。國家出臺的一系列鄉村發展政策與措施,尤其是鄉村振興戰略的實施為傳統村落保護發展與空間轉型提供了戰略引領和制度保障。

國外較早開展鄉村轉型研究,多功能鄉村轉型是最主要的研究主題,中國鄉村轉型發展研究起步較晚,主要圍繞鄉村人地系統的時空過程這一核心內容展開,形成了較好的研究基礎。在新時代鄉村振興與城鄉融合發展、鄉村地域人地關系日益復雜的背景下,探索中國鄉村差異化、特色化的轉型發展道路尤為重要,對不同類型、不同空間尺度鄉村空間轉型時空特征與機制的研究需進一步突破。本文在研究視角、研究思路及研究尺度上可為相關研究提供參考。

中國正處于城鎮化快速發展時期,以土地為依賴、以農耕生產方式為支撐、以血緣地緣關系為經緯的傳統鄉村社會被解構與重構,以傳統農業生產為主導的鄉村經濟逐步實現現代化轉型,傳統村落空間被賦予更多的功能,亟待轉型與重塑。應對內外部環境變遷與村落功能更新進行空間適應性轉型,是當下傳統村落保護發展研究的重要命題。挖掘鄉土文化價值,培育特色產業;協調村落利益主體關系,重塑鄉土社會結構;適應性更新村落功能,活化利用村落空間;創新保護規劃體系,強化村落空間治理,是傳統村落保護發展之要義,也是未來傳統村落空間轉型研究需要深化的重點內容。