核心素養下多情境構建物理概念的教學研究*

——以“認識守恒量”為例

涂盛明

(張家界市教育科學研究院 湖南 張家界 427000)

邱士慶

(張家界市第一中學 湖南 張家界 427000)

知識并不是獨立于情境之外的文字或公式,而是存在于具體的、情境性的、可感知的活動中的,知識是情境化的知識,一切知識均來源于情境[1].在物理教學中,對于抽象概念或大概念(如力、場、能量等)的深入理解,一直以來就是教學中的難點,通常情況下教師會采用相應的情境教學幫助學生加深理解.結合不同情境教學方式的優勢運用多情境教學,為優化此類概念教學的實施效果提供了途徑.多情境教學就是針對同一概念采用多種情境類型進行教學,通過多層面、多視角的方式認識物理概念,以達到有效全面構建物理概念的目的,同時又從各方面落實學科核心素養的培養.

1 常見的情境教學類型

根據刺激物對兒童感觀和思維活動所引起的不同作用,文獻[2]將情境分為實體情境、模擬情境、語表情境、想象情境及推理情境.在實際教學中,通過情境呈現的特點具體化后,使得情境教學有著不同的方式,因此可以按不同情境具體呈現形式分成4種常見類型:由歷史典故構成的情境為歷史情境,在生活實踐中形成的情境為生活情境,由人的思維構想的情境為理想情境,通過完成相關實驗而形成的實踐性情境為實驗情境.

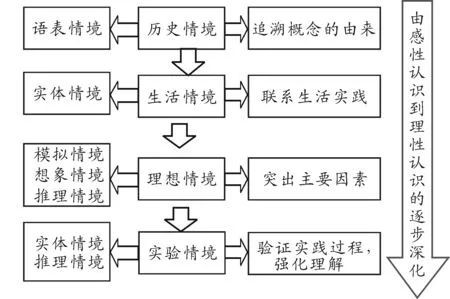

常見的4種情境教學既可相互補充,又具有認識漸進的關系,這種漸進關系體現在歷史情境中溯源找到概念形成的由來,然后從生活情境中發現實踐過程并提出質疑,在理想情境中排除次要因素找出主要因素,通過實驗情境的驗證性有效理解概念.認識概念的過程按圖1所示順序進行構建,符合學生的認知特點.

圖1 各情境教學方式及漸進關系

守恒量在高中物理教材中是一個重要的基礎概念,在高中物理教材中,守恒量的學習是從能量概念的學習開始的,而守恒量概念不僅與能量守恒存在關系,更多的是一種守恒思想的習得,為以后的其他量守恒(如動量守恒)積累基礎,這是一種物理觀念的形成.在《2020年高中物理新課程標準(修訂版)》中指出,“物理觀念”主要包括物質觀念、運動與相互作用觀念、能量觀念等要素[3].可見,正確認識守恒量概念對建立相應的物理觀念核心素養有積極作用.下面以認識守恒量概念為例進行說明.

2 通過呈現歷史情境點燃學生認識概念的熱情

歷史情境是教師針對所授內容陳述相關的物理學史或人類獲得相關概念的歷程.物理學史是物理學發展中人類寶貴的探索經歷,教師在授課之前通過簡要講述人類認識概念的發展歷史,有利于激起學生對此概念的學習興趣.

人類對守恒量的認識歷程,從歷史角度看應是守恒思想形成過程.下面通過守恒思想歷史回顧,陳述歷史情境,以帶領學生對守恒量的產生獲得必要的感性認識.

情境1:創設蘊含學科思想的歷史情境——人類對守恒思想的認識歷程簡述

能量守恒的思想并非只是來自于物理學,而是在不同領域,如物理、化學、生物學等,科學家們各自研究不同形式運動轉化時,總存在著某種量的守恒,伴隨著永動機夢想的破滅,后來人們把這種“守恒量”稱為能量[4].人們對守恒思想的認識可以分成如下3個階段[4],如表1所示.

通過相關歷史事件簡述(可配合呈現相應多媒體圖片),學生從中既能以溯源的方式感悟守恒量概念的來歷,也從側面認識到了守恒思想的確立是從能量守恒定律的建立開始,這使得認識守恒量必然從認識能量的守恒關系開始.同時又讓學生感受前人科學家的認識歷程和科學精神,有助于培養學生的科學態度并激發學習熱情,吸引學生對守恒量這一重要概念的學習注意力,以促進學生對物理概念的深入認識.

3 從生活情境中引發學習守恒量概念的思考

在人教版高中《物理·必修2》教材中,最初對能量概念的理解是:生活中存在的一種守恒量[5].以此為線索,有效認識守恒量概念的關鍵則是發現并感知出生活中存在著的這種守恒量,選取學生熟悉的與學習內容相關聯的生活實例作為學習情境即生活情境.生活情境是生活實例中呈現出來并與學習內容相關的情境.在課堂引入時有著啟發學生認識新授概念并激發興趣的作用.

情境2:創設與學科知識相關聯的生活情境——蕩秋千

利用多媒體圖像和視頻展示,在學生面前呈現生活中秋千的擺動情境.觀察生活中的秋千左右擺動,如圖2所示,并在教師引導下轉化成示意圖并由學生提出質疑,如圖3所示.

(a)

(b)

圖3 秋千擺動的示意圖

情境2中可能出現的學生質疑問題:

(1)秋千為什么會從一邊擺向另一邊?

(2)是什么原因導致了這種擺動過程?

(3)秋千擺向另一邊的高度會發生什么樣的變化?

(4)長時間擺下去秋千會怎樣?會受什么因素的影響?

(5)如何排除外界因素干擾并進行探究?

(6)秋千與哪種實驗裝置的物理過程類似?

借以相關的合理提問,引發學生對生活中所存在的守恒量的關注.同時也能啟發學生對認識新概念的深入思考.在生活中發現問題,并提出質疑.通過引導學生解決問題逐步讓學生體驗并深化對基本概念的理解,這對學生科學思維的培養有積極作用.

以學生熟知的生活情境引入,學生有充足的感性認識前提,易于接受新概念并在問題引導下繼續探究.但生活情境受環境因素干擾太大(如克服阻力做功影響),無法從定量角度分析,同時也難以突出其中問題要素的主次關系.

4 從理想情境中探求主次關系

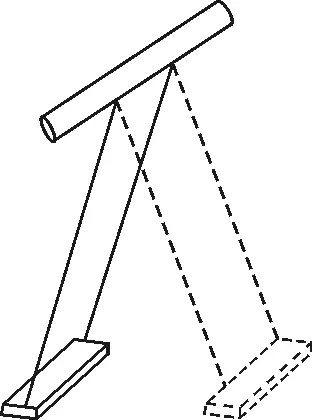

理想情境是對學習內容進行情境理想化創設,以幫助分析理解概念.回顧牛頓第一定律的學習中伽利略的理想斜面實驗,伽利略認為在理想情況下,由靜止釋放的小球總是可以從斜面一邊運動到另一邊,而且可以達到和起始位置相同的高度(圖4),這其中包含了守恒思想[4].

情境3:創設體現學科本質的理想情境——伽利略理想斜面實驗

圖4 伽利略理想斜面實驗

此情境過程可以由多媒體動畫演示,在無摩擦條件下,排除了干擾因素,顯化了小球能達到等高位置這一主要因素,突出守恒量的存在,為下一步的深度探究打下基礎,同時也提高了學生空間思維能力和推理能力.但理想情境無法從實際中得到直接驗證,呈現出來的一般是動畫演示或想象意境,不便于定量研究和實踐性學習.

5 實驗情境提供認識的依據

實驗情境是用實際的實驗過程創設情境,幫助學生親歷體驗并探究,以強化對概念的認識.基于前面情境教學,學生已對能量這一守恒量形成了一定的認識.如何對已有認識進一步深化,這就需要結合設計具體的實驗情境,幫助學生定量分析守恒量存在的問題.這一過程具有探究的性質,有利于學生科學探究能力的培養.學生在探究過程中能深切理解到守恒量在實際中的存在.

情境4:創設學科核心問題的實驗情境——真空罩中單擺

結合生活情境中提出的問題,引出秋千與實驗單擺裝置類似.因任何的運動過程都難免受到阻力的影響,普通單擺在擺幅不大的情況下能夠近似模擬理想情況下的擺動過程,但要達到實驗探究的要求還需要盡量排除干擾.為了讓單擺實驗更加靠近理想情況,盡量減少空氣阻力影響,實驗時將單擺放到真空罩中進行擺動,并選取質量較大體積較小的小球,通過兩側擺動高度的定量對比,突出守恒量的存在,設計示意圖如圖5所示,裝置實物圖如圖6所示.

圖5 實驗裝置設計示意圖

圖6 實驗裝置實物圖

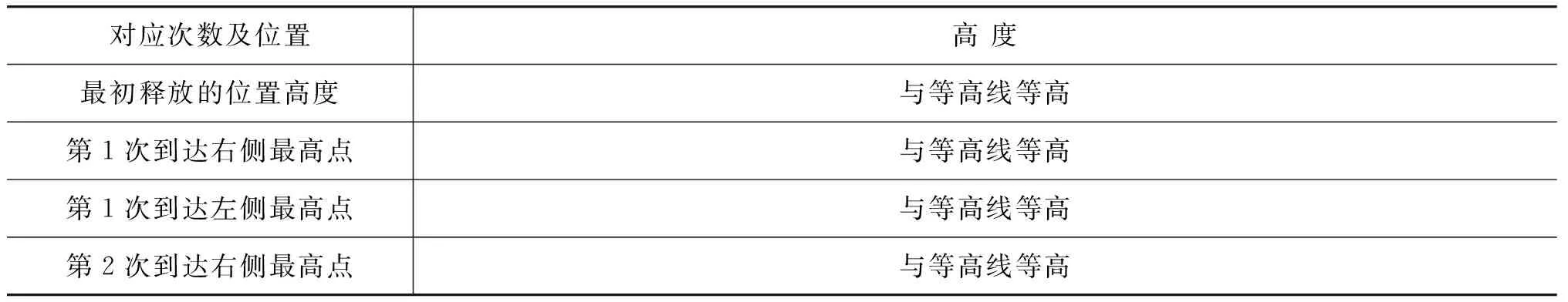

利用手機慢放及暫停功能進行觀察:在抽氣機工作時,取下磁鐵,真空罩中小球從釋放開始連續前3次到達兩側最高點的位置對比(繞在真空罩外側的白細線為等高參考線).如圖7所示.

(a)最初釋放的位置高度 (b)第1次到達右側最高點

(c)第1次到達左側最高點 (d)第2次到達右側最高點

表2為對應4次的觀察結果.

表2 實驗觀察結果

實驗結論:在盡量排除阻力干擾的情況下,小球向兩側擺動的最大高度基本一致(與等高線等高),說明了小球在擺動過程中遵循著某種量的守恒,由此得出了其中的守恒關系及守恒量的建立,而此實驗中守恒的這種量就是能量,為此后能量的學習提供認識基礎.

通過實驗情境的構建,確立認識依據,為學生提供了更清晰明朗地認識保障,幫助學生悟徹其本質并切實上升至理性認識的層次,同時在實驗過程中教師可逐步引導學生形成科學探究的能力.所有實驗本身都存在誤差,因此,實驗只能在盡量排除外界因素干擾下進行.通過實驗情境教學,也有助于培養學生用守恒觀念解決生活生產實際問題的能力.

通過4種情境下對守恒量概念的構建,從不同角度引導學生對概念本質的認識.同時也促進了學生學科核心素養的提高.不同的情境方式有著各自的特點和優勢,充分合理地綜合運用,多角度地整合各情境教學方式的優點,有利于優化物理概念教學,提高教學效率,以實現物理概念有效教學中難點的突破.

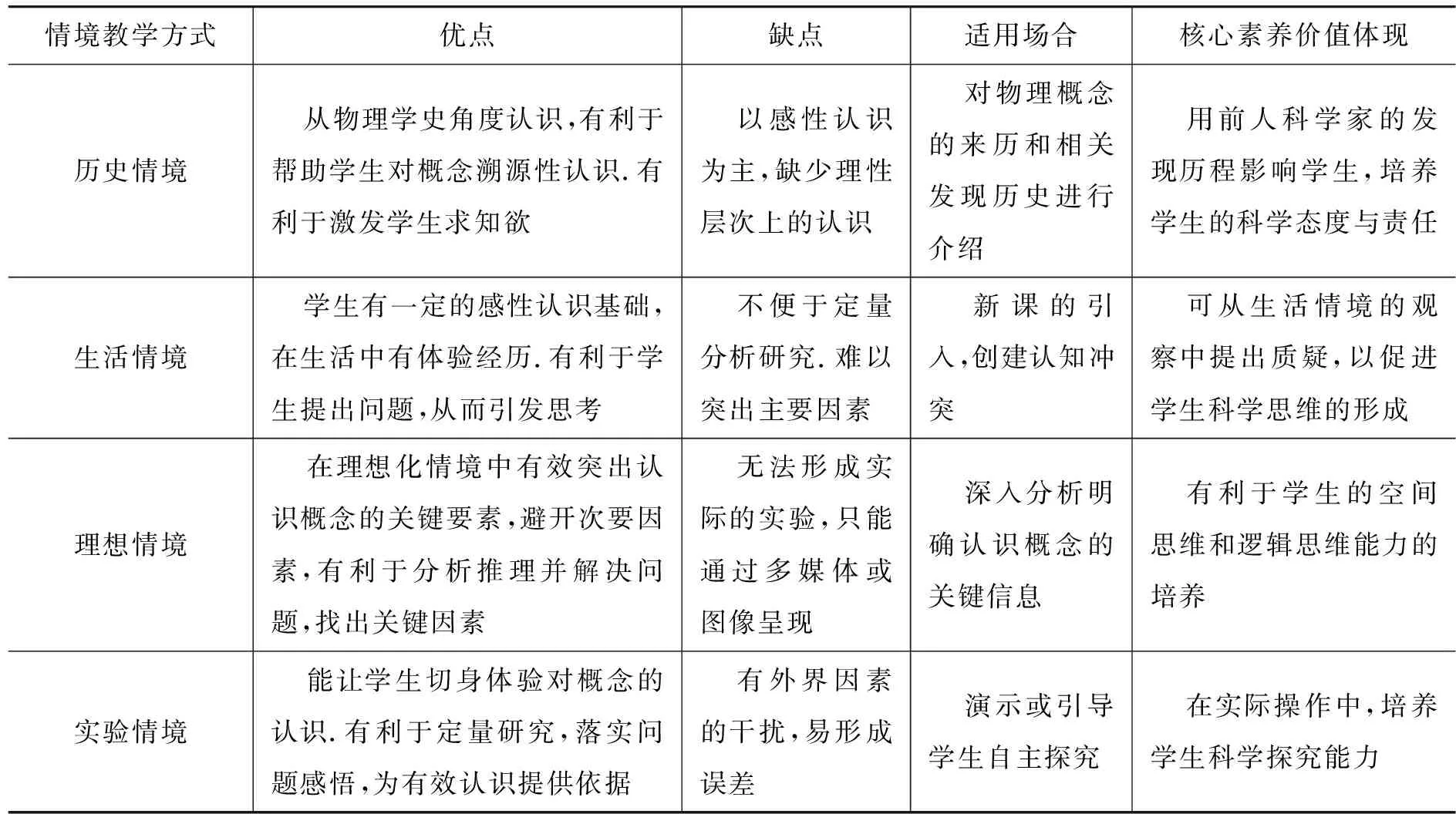

6 總結

不同的情境教學方式有著不同的特點,通過比較以上幾種情境教學方式,深入了解各情境教學方式的不同及實用價值關系.總結如表3所示.

表3 各情境教學方式比較