《顧膺陀診余集》學術特色淺析

秦連華 陳婷

《顧膺陀診余集》,由民國醫家顧膺陀編著。該書由顧膺陀整理其在“顧氏醫室”接診之驗案而成,載錄醫案101則,涵蓋內、外、婦、兒等各科,所收醫案皆為原案。此外,顧膺陀尚有《虛勞集》《婦科集》存世[1]。目前,學界對醫家顧膺陀研究甚少。考《無錫市志》與北京各區方志均未見顧氏生平事跡記載。其醫學著作僅部分醫案、醫論被引用[2-3],未見再刊與整理研究。本文運用文獻學方法、數據搜集法等對顧膺陀生平及《顧膺陀診余集》主要內容與學術特色作一初探,旨在“條其篇目,撮其旨意”,為近代醫史研究提供資料,亦可對現今中醫臨證實踐給予借鑒。

1 顧膺陀與《顧膺陀診余集》概述

1.1 顧膺陀生平

顧膺陀(見圖1)[4],民國時人(約1900年-?),江蘇無錫人。顧膺陀年少時在無錫朱氏藥堂跟隨朱恩德學習中藥,后師從北平四大名醫之一的施今墨先生[5]。1920年左右,顧氏懸壺京師,與祝湛予、謝霈、姚季英、安幹青等交往密切。擅長內科、婦科、兒科[4]以及外科[6],精通《內經》《難經》《金匱》及諸家。顧膺陀在京從醫20余載,曾在北平宣內二號開辦診所“顧氏醫室”,1932年起又在華北國醫學院教授《分類實用藥物學》。顧膺陀不僅是《中國醫藥月刊》《北京醫藥月刊》的重要會員及撰稿人,同時還在《立言畫刊》[7]《三六九畫報》[8]等戲曲生活期刊分享自己的驗案并與讀者進行醫藥問答。其為醫,有嚴謹負責之心,每收讀者之問,必耐心一一回復,詳盡且細致,如遇不確定之處,也必定坦誠自己的不確定,并為其指點方向。1935年,馬芷庠先生撰寫的著名旅行指南——《北平旅行指南》中,有:“顧膺陀,國醫內、外科均有經驗,寓象坊橋北承恩寺”[6]。在本書中,馬芷庠將顧膺陀先生與汪逢春、孔伯華、蕭龍友、施今墨、王樂亭等名醫同列“中西名醫”部分進行推薦,可見顧膺陀先生當時醫名頗盛。

注:圖片來源于2011年段逸山匯編的《中國近代中醫藥期刊匯編》第5輯《中國醫藥月刊》1941年第1卷第7期,右下角為顧膺陀

施今墨先生在《顧膺陀診余集》序中評價顧氏:“顧子英年迥絕儔,家傳樸學紹箕裘。功名早已輕羊胃,妙術何曾讓虎頭。世上風塵徒擾擾,壺中日月自悠悠。牛溲馬勃皆珍品,偶運神機萬病瘳。[9]”

姚季英先生稱贊他:“痛掃陳言眼界新,名馳大地豈無因。胸中每作千秋想,指下能回頃刻春。學富青囊師有授,樹添紅杏業偏勤。阿蒙詎料非吳下,更著新編壽世人。[9]”

1.2 《顧膺陀診余集》主要內容

《顧膺陀診余集》初刊于1929年,現存最早版本為1932年上海中華印書局鉛印本。本次研究所用資料來源于中國國家圖書館館藏1932年上海印書局鉛印本的微縮膠片。建國后《顧膺陀診余集》中的溫病19例被收錄于曹洪欣主編 2008年福建科學技術出版社出版的《溫病大成(第5部)下》[2]。另外,部分醫案收錄于《實用中醫耳鼻喉口齒科學》[10]《中醫男科證治類萃》[11]等。

《顧膺陀診余集》收錄顧膺陀門診方案之有效者共計101案。每病證為一篇,每篇載一則醫案,未分門別類。病證廣泛,涉及內、外、婦、兒等各科。內科涵蓋暑濕、濕溫、溫病、泄瀉等68種病證,婦科涵蓋月經、妊娠、產后及帶下等14種病證,兒科涵蓋吐瀉、麻疹、傷食、疳積等10種病證,此外載外科6例、傳染病3例。

1.3 《顧膺陀診余集》醫案記錄特點

《顧膺陀診余集》所錄醫案雖無明確而統一的醫案記錄項目,但整體醫案風格統一,體現為“理”“案”結合、案載“議病”。

在《顧膺陀診余集》101案中,82則醫案首釋醫理后載驗案,以理論指導實踐。醫理闡釋,即對同一病證不同證型或相似疾病的病因病機、治法及用藥、宜忌進行論述。如濕郁一案:顧氏辨治濕病,首明濕邪傷人最廣之因。后“詳考《難經》《金匱》,有傷濕、中濕、風濕、濕溫之別”。顧氏考經典以分證型,簡明扼要闡述每種證型的病機癥狀,并提出表虛與脾虛之人好發濕病。顧氏在審證辨因清晰后,又詳論各證之治法用藥,提出“傷表者宣氣,中里者健脾;濕熱治以苦辛,寒濕治以苦溫,更佐以淡滲之品”。其后附陳君懋亭一案,結合其辨治濕郁之實際案例,理法方案有機結合,真實可信,且啟人深思。

此外,顧氏每案均有“議病”。“議病”據“診”而發,是“治”之前提,是對具體醫案的病因、病機、證候進行分析[12]。通過“議病”,讀者豁然。

2 《顧膺陀診余集》所收醫案病證復雜,顧氏注重脈癥互參

2.1 醫案病證復雜多變

《顧膺陀診余集》所收醫案病證復雜多變,或虛實夾雜,或轉歸復雜多變。病證虛實夾雜者,如中風張君一案:既有本虛,“體胖,心跳健忘,精神恍惚”;亦有標實,“左手不遂,口眼斜,脈沉弦而滑”。此病陽虛為本,痰邪盛為標,法當溫經運脾化痰。病證轉歸復雜多變者,如咯血一案:患者田君,初為心腎交虧,肝旺性急,由于飯后怒甚而致咯血,頭目暈眩,足冷,其脈濡小,選用潤肺清胃涼肝之品。二劑后咯血癥狀基本緩解,然患者胃納差,且咳嗽仍有痰,脈轉弦數。顧氏認為“此乃血去陰傷,木火內亢”,改為選用培土生金之品。十二劑后,患者唯有四肢疲軟及不寐。顧氏又對其調理月余而愈。

2.2 注重脈癥互參,以防誤治、失治

“醫不可易言也[9]”。《顧膺陀診余集》共收載101則醫案,其中收錄誤治案多達54例。顧氏強調通過脈癥互參,審諦覃思,準確判斷病因病機,靈活用藥施治以防誤治、失治。如胃脘痛一案:陸姓婦人患有胃脘疼痛,屢經他醫誤治:“張某以為氣滯,投以順氣之劑。后由巫醫診治,以為飲食積滯,投以消積之品,又不效,勢轉重。后又延天津陳某診治,以為火邪郁結,投以清散之味,更至昏聵,良久方蘇。伊夫因諸法備施,而反加劇,甚為焦灼。”顧氏詳究其病,根據“痛勢雖甚,按之稍止,脈氣雖大,重按亦松”,斷為脈癥俱虛之象。脈癥俱虛,不補何待?遂用香砂六君子湯加減治之。再如濕中案:何鶴仙君“屢更名醫,毫不見效”之時,顧氏憑“脈沉而兼緩”,以脈論癥“頭痛發燒,體痛倦怠,身重浮腫,大便泄瀉,小便短赤”,脈癥合參,斷為濕、暑、風、熱相搏,以祛濕清暑、疏風解熱之品而獲愈。由上可見顧氏對脈癥互參之重視,而其善診誤治之案亦多因于此。

3 用藥嚴謹,藥平效奇

《顧膺陀診余集》所用藥物頗為嚴謹,信息記錄亦十分全面。顧氏不僅對藥物之產地、制法施用得心應手,且所選藥物常見、量小而效奇。

3.1 用藥精確

《顧膺陀診余集》中多處可見對藥物要求的記載,其對藥物的精確要求可體現在以下三方面:第一,用藥部位精確,如當歸一藥,經前腹痛一案使用當歸尾,帶下病案中使用全當歸,蟲積一案中則使用當歸身。考李中梓《雷公炮制藥性解》當歸:“味甘辛,性溫無毒,入心肝肺三經。頭,止血而上行。身,養血而守中。梢,破血而下流。全,活血而不走。氣血昏亂,服之而定,各歸所當歸,故名。[13]”第二,用藥產地精確,即使用道地藥材,如肝郁夾溫一案中,使用浙貝母;冬溫誤補一案中則使用川貝母。考趙學敏《本草綱目拾遺》“《百草鏡》云‘浙貝出象山,俗呼象貝母……象貝苦寒,解毒利痰,開宣肺氣,凡肺家挾風火有痰者宜此。川貝味甘而補肺氣矣,不若用象貝治風火痰嗽為佳,若虛寒咳嗽以川貝為宜。[14]”第三,用藥制法精確,如反胃一案使用生甘草,而腹痛一案使用炙甘草。考李中梓《雷公炮制藥性解》甘草“生則分身、梢而瀉火,炙則健脾胃而和中。[13]”

3.2 用藥平易,量小效奇

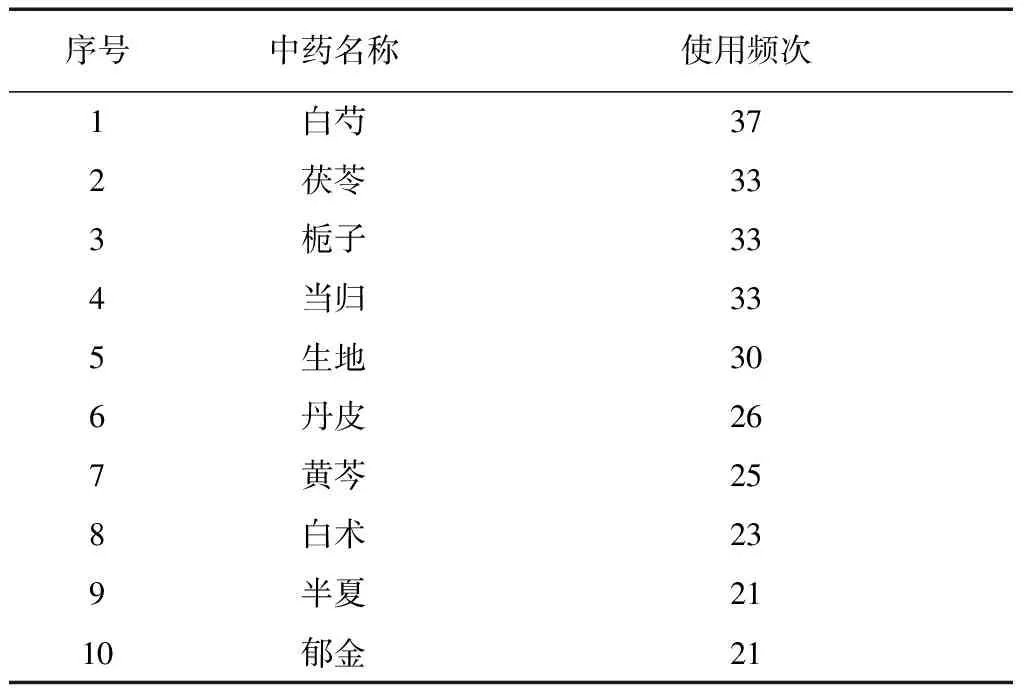

《顧膺陀診余集》用藥雖皆易見易得之品,但每用皆效。本書有完備醫方計數126,藥物總計數為1614,平均每方用藥約為13味。而其主藥、常用藥多為人所熟知,如白芍、茯苓、梔子、生地、當歸、丹皮、黃芩、白術、半夏、郁金等。且用量不大,多在三至五錢之間。詳見表1。

表1 《顧膺陀診余集》藥物初診應用頻數前10統計表

4 顧氏辨治溫病,在秉承明清溫病學基礎上,強調從肺胃論治

民國時期,溫病的診治,主要體現在繼承明清溫病學說及寒溫融合學說的興起[15]。顧氏辨治溫病,在秉承明清溫病學說基礎上,強調從肺胃論治溫病,喜用鮮品。他認為無論是冬溫、春溫、風溫感邪均從口鼻而入,病位在肺胃或與肺胃相關,治法為清熱養陰、潤肺和胃,常用方為銀翹散加減,常用藥為白茅根、梔子、金銀花、蘆根、生地、石斛、連翹及杏仁。其中白茅根、生地、石斛及蘆根常選用鮮品。藥用鮮品無論是芳香化濁之力,還是滋陰之力都比干品要佳。溫邪初起加入疏表藥物:荊芥、牛蒡、薄荷;溫邪入營則加入涼血、安神藥物:丹皮、酸棗仁;若為濕溫則多選用淡滲疏利之品:薏苡仁、木通。譬如風溫夾痰案:患者陳君“偶感風邪,更加內有痰熱,表里兼病。初起身熱咳嗽,口渴煩躁,通宵不寐,粘痰如膠,吐之不爽。病經旬余,燒熱不退,而痰阻氣逆,漸次增劇。診其脈滑數,察其苔膩黃”。顧氏舌脈癥和參,斷其陰液早傷,痰熱內逗。風邪又復化熱,致使肺失清肅、胃失和降。治法為疏表化熱潤肺、養陰和胃。方用:“鮮葦根、鮮石斛、北沙參、真川貝、旋復花、枇杷葉、黑山梔、酒黃芩、青連翹、天花粉、辰茯神、杏仁泥、蘇子霜、炙前胡、炙白前、炒芥穗、薄荷梗”。

5 《顧膺陀診余集》體現了顧氏開放包容的學術品格

醫學發展中革新與守舊之爭是經常進行的[16],民國時期東西方文化交爭劇烈下的中醫亦是如此。顧氏著述《顧膺陀診余集》時,論述識病及闡釋醫案中博引中醫諸家,不拘一法,在立足中醫的同時,亦不排斥西醫,體現了顧氏開放包容的學術品格。

5.1 博采眾家,不拘門戶之見

顧氏論述醫理治法及闡釋病案多引經據典,博采眾家,主張臨床施治應不拘門戶之見,治宜隨機應變。如肺癰張君萼梅案:顧氏“考仲景葶藶大棗湯、《千金》葦莖湯并為要劑,又考喻嘉言治肺癰,皆用活法斡旋。”又如產后驚風案:顧氏通過引朱丹溪“產后以大補氣血為主,雖有雜病,以末治之”及張子和“產后慎不可作諸虛不足治之”的治驗觀點以說明病有千變萬化,治宜隨機應變。通過引經據典,博采眾家,一方面闡釋醫理窮根溯源,有據可依;另一方面啟發讀者臨床實踐辨證施治,不拘一隅,即“亦視其應用之何如耳”“不可拘于一法也”。

表2 《顧膺陀診余集》明確所引諸家及經典頻次統計

5.2 堅守中醫,不排斥西醫

1932年,施今墨因辦學理念與孔伯華等不同離開北平國醫學院,創辦華北國醫學院,提倡中醫藥革新的辦學思想。施今墨強烈主張用現代科學的方法闡明中醫理論[17]。顧氏作為施今墨弟子,其在華北國醫學院創辦時即擔任教學工作。受施今墨影響,顧氏在堅守中醫的同時,不排斥西醫。

從醫案整體來看,顧氏辨治疾病以中醫為主,但顧氏在《顧膺陀診余集》中亦多次提及西醫術語,譬如“糖尿重癥”“愛克絲光”(即X線)“猩紅熱”“西醫注射”等。雖然顧氏不認同西醫部分治療手法,但顧氏并不排斥西醫,以偏概全。譬如顧氏在勞心失眠案中亦提到“其治法西醫多兼強心麻醉,中醫恒用養血安神”,客觀地記錄此病中西醫治療情況。又在麻疹一案中,顧氏診患者為“麻疹將出之象”,治“宜透發忌攻積”,然患者腹中確有積滯需攻積。顧氏三思采用“鮮白茅根、鮮生地、粉丹皮、炙紫草、黑山梔”以透表、清血、解毒,僅用神曲一味作消積入藥,但同時顧氏采用甘油灌腸。藥后一日患者疹出,便暢,咳稀,胸暢,可見顧氏診治用藥靈活,心思細膩,中西并用,各取所長。

6 結語

《顧膺陀診余集》將理論與實踐相結合,體現了顧膺陀重視識病,知行合一,不拘門戶之見的學術思想。民國時期,西學東漸,在東西方文化交爭劇烈的背景下,顧氏堅守中醫,不排斥西醫。此外,顧膺陀于華北國醫學院教授藥物學,其邃本草亦能從《顧膺陀診余集》中得以窺見。《顧膺陀診余集》保存了顧膺陀豐富而獨特的臨床經驗,尤其是從肺胃論治溫病,獨具匠心。本書無論是顧氏臨床經驗還是他的治學態度均值得后輩學習借鑒。