新工科背景下《機械制造技術基礎》融合式課程改革

張 良, 易建鋼, 方自強

(江漢大學智能制造學院, 湖北 武漢 430056)

引言

新興技術不斷推動著科技進步及產業升級,為了適應變革,2017 年教育部召開高等教育發展研討會,提出了發展新工科專業。新工科是指針對新興產業,突出各個學科交叉融合的寬口徑工科專業,是相對傳統意義上的工科專業,主要目的是培養創新型、復合型的工程技術人員[1]。

《機械制造技術基礎》是機械設計制造及其自動化專業的一門核心課程,在專業課程體系中具有重要地位。其內容涉及金屬切削工藝、加工方法、刀具、加工設備、加工工藝規程、機床夾具等,知識覆蓋面廣,是一門理論與實踐相結合的綜合課程。其對于學生掌握機械制造的基本知識和技能,培養分析和處理產品或者零部件在機械加工過程中出現問題的能力,都具有重要的支撐作用。

隨著新工科的發展,《機械制造技術基礎》課程的教學模式已難以滿足機械專業發展、企業需求,以及學生能力發展的需要,急需對課程教學模式進行改進。國內有不少學者從多個角度對課程改革進行了研究。郝興安等人采用啟發式和理實一體化的教學方式,對課程改革進行了研究,增強了學生的學習效果[2]。程瑞采用項目教學的方式,讓學生在實踐中與理論相互融合,通過項目的方式促進學生掌握理論知識[3]。于劍鋒采用創造性教學方式,在理論課程學習中,融入實踐環節,針對性安排學生進行實踐操作,培養學生機械制造操作能力[4]。張衛芬等人采用項目化教學方式,將學生分成若干組,每組負責一個以課程內容為載體的項目,并對項目的引入、過程檢查,以及最后評定都作了深入研究,并以一級減速器為例進行了說明[5]。陳義厚等人對強化課程實踐進行了研究,圍繞實踐環節,重新構建課程教學體系及考核體制,促進學生實踐能力的提升[6]。鐘相強等人對課程教學手段進行了研究,利用三維建模和多媒體等現代化技術與教學內容相結合,使學生更容易接受知識點,并以線上的方式滿足學生學習多樣性的需求[7]。葛小樂等人以機械加工工藝為主線重新組織教學內容,理順課程知識點,建設教學素材庫,并通過動畫或者視頻以學生更容易接受的方式進行教學[8]。江小輝等人基于工程案例的教學改革進行了研究,將渦輪發動機、汽車、大飛機等領域所牽涉的工藝、刀具、誤差、尺寸鏈等優化控制案例引入教學過程中,實現理論學習更加具體,使學生更容易接受知識點[9]。

很多課程研究主要是針對教學形式,以及理論與實踐相結合方面,而在新工科建設的背景下,融合新興技術,對《機械制造技術基礎》課程的教學內容和教學方法進行研究的不多。本文在總結課程現階段存在問題的基礎上,闡述了在新工科建設背景下,課程融合式改革的思路和方法,以促進課程能適應現代高校教育發展的需要,以及社會對機械類工程人才的需求。

1 機械制造技術基礎課程建設存在的主要問題

《機械制造技術基礎》課程是機械類專業的基礎課程,以往課程教學是以“老師講授理論知識,學生課堂聽講,課后提交作業”為主要形式。這種課程教學模式現在已無法滿足新工科建設背景下機械類專業發展的需要,存在以下幾個問題:

1)由于教學內容較抽象,以傳統教學方式授課,學生難以理解如刀具的基準面和六個角度之間的定義,以及兩者之間的關系等相關知識點。按照傳動填鴨式教學方式授課,有些學生難以建立刀具三維空間模型,很難理解此知識點。在課程中,諸如抽象的概念,按傳統教學方式,學生難以理解,達不到教學目的。

2)課程內容相對落后于新興技術的發展,內容陳舊,學生對課程內容產生不了濃厚的興趣,造成課程上學生不愿意聽講,課堂氛圍不活躍,教與學沒有互動。如刀具角度知識點,只針對傳統刀具而言,這要求教師擴展,引入新興刀具進行講解,將這個知識點遷移到新興刀具中,增強課程的新穎性,吸引學生注意力,同時以便學生能適應以后的工作崗位要求。因此,迫切需要立足新工科建設的背景,將機械制造新技術、新知識與課程進行融合,使課程更能適應社會的發展。

3)課程考核主要是以試卷的形式進行,對于學生對課程掌握的情況進行考核,這種方式具有一定的偶然性,會造成學生應試復習,不重視平時的課堂學習,無法反映學生真實的應用能力和教學效果。

為了解決目前遇到的教學問題,急需對課程進行改革,立足新工科建設大背景,改變教學方法,改革教學內容,建立順暢的教學反饋途徑,從內容、形式等方面進行改革。

2 《機械制造技術基礎》課程改革的思路與方法

2.1 改革思路

基于新工科建設背景,將智能制造、人工智能和大數據等新興技術融入《機械制造技術基礎》課程的教學內容中,并采取問題融入法對教學方法進行改進,將新興技術在應用過程中遇到的問題融入課程知識體系中,作為課堂問題提供給學生,用問題吸引學生,激發學生的學習熱情,使學生帶著疑問進入課堂教學環節。結合課程內容,課堂教案融入新興技術,使教學內容具有新穎性。這既讓學生掌握了課程知識,又了解了新興技術的發展,達到了課程教學目的。

2.2 改革方法

通過對教學模式的改革,改變傳統課堂教師按教材內容直鋪式的教學方法,采用引導-講解-解答的教學方法。將新興技術知識融入課程內容中,并以多種教學反饋的形式了解課程改革實施效果。整個過程以學生學習為中心,通過不斷完善,促進學習達到課程目標要求。課程改革路線,如圖1 所示。

圖1 課程改革路線

教學方法上,采用問題融合式,即“問題引入-課程講解-問題討論”的方式進行課堂教學。利用現在如涉及智能制造、人工智能及大數據等新興技術應用中遇到的問題,結合課程內容,將問題引入課堂,使學生學會思考,然后將問題與課程的知識并聯在一起分析和講解,使課堂有起伏、有呼應,吸引學生的注意力,提高課堂教學質量。

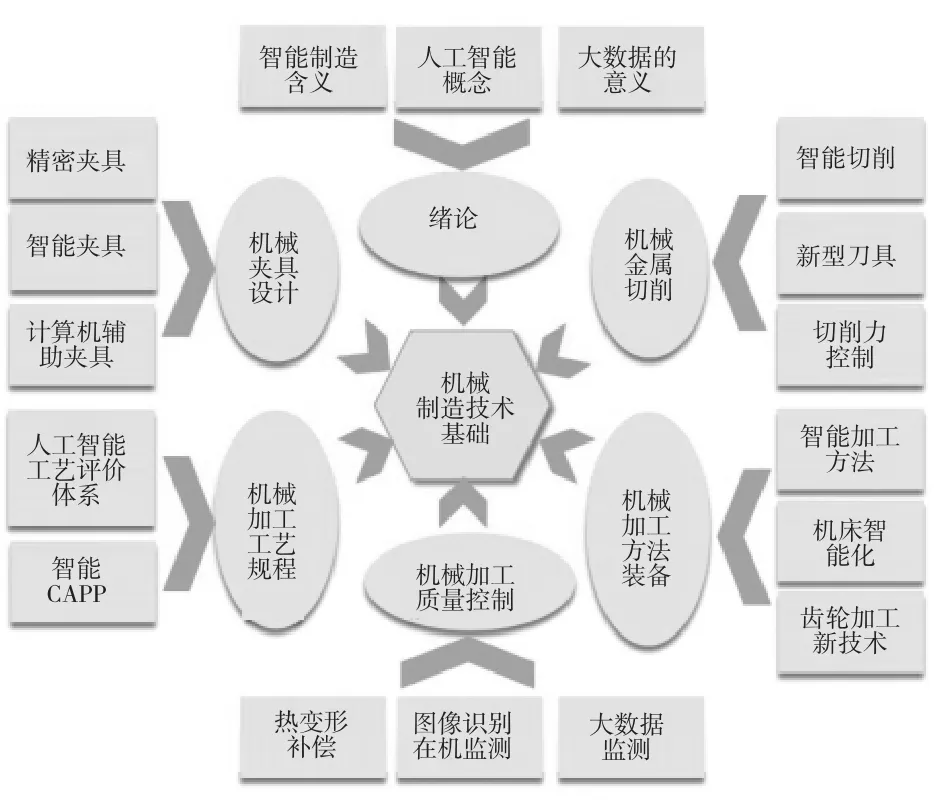

為了培養學生適應社會發展的能力,結合新興技術,對課程內容進行教學內容的融合,重新構建課程知識板塊。《機械制造技術基礎》課程教學內容分為緒論、機械金屬切削、機械加工方法裝備、機械加工質量控制、機械加工工藝規程及機械夾具設計六個板塊。根據六個板塊的內容,結合新興技術的發展成果,將智能制造、人工智能及大數據等領域,涉及機械制造技術的最新研究成果與課程內容相融合,形成緊跟新興技術發展,又不脫離課程基本內容的融合教學內容。課程教學內容融合板塊,如圖2 所示。

圖2 課程教學內容融合板塊

及時跟蹤教學改革效果,課后作業是了解和跟蹤課程教學改革效果的有效途徑。在平時課后作業中,除了少量部分為課程所規定的內容以外,其余作業為開放式的大作業。開放式作業沒有唯一答案,要求學生查閱相關文獻,并仔細閱讀后形成自己的理解。每次作業設置一個主題,涉及一個或者多個課程知識點,并將課程內容與新興技術內容融合在一起,讓學生闡述對課程內容的理解,以及新興技術在機械制造技術上應用的看法,并提出新興技術發展趨勢和方向。通過對作業的檢查,可以判斷學生是否掌握課程內容,以及對新興技術與傳統機械制造技術融合發展的理解等,是教學改革效果反饋的有效途徑。課程考試是對課程改革效果的進一步檢驗,從理論上判斷學生對課程的掌握情況,也為課程改革提供了優化方向。

3 結語

科技不斷發展,社會對機械類人才技能的需求也不斷提高。在新工科背景下,機械專業人才培養模式必須改革,以適應社會的發展。針對《機械制造技術基礎》課程改革,本文提出了一種基于新工科建設背景下的課程改革路線,并在教學方法、教學內容、教學反饋等方面進行了詳細闡述,為傳統機械課程改革提供了思路。