PLoS社區行動出版模式及啟示

袁皓偉,張芃捷,成卓,徐川平,石蕓

(重慶市衛生健康統計信息中心,重慶 401120)

PLoS,全稱為公共科學圖書館(Public Library of Science),是2001年成立的定位為非營利性、開放獲取的出版商。截至2021年6月,PLoS出版商旗下的7本期刊均已被SCI收錄。其中,最負盛名的莫過于PLoS Medicine(IF=11.069)和 PLoS Biology(IF=8.029),此外,PLoS Genetics(IF=5.917)、PLoS Pathogens(IF=6.823)、PLoS Computational Biology(IF=4.475)、PLoS Neglected Tropical Diseases(IF=4.411)也都有著較大的影響力,而國內最有知名度的當屬PLoS One(IF=3.240)。

2021年 5月 13日,Nature發表評論文章:Open-access publisher PLoS pushes to extend clout beyond biomedicine[1],該文稱非營利性的生命科學出版商PLoS將推出5本新期刊,這5本期刊分別為:PLoS Water、PLoS Climate、PLoS Sustainability and Transformation、PLoS Global Public Health 和 PLoS Digital Health,布局當前全球熱點——水、氣候、可持續發展、全球公共衛生和數字健康,與已有的7本期刊組成PLoS的期刊新陣容。

2003年,PLoS推出了其第一本期刊PLoS Biology,該刊率先推行了向作者收版面費、其發表的文章免費向所有人開放的商業模式,此后,PLoS一直致力于開放獲取的可行性,盡管對其最佳實現方式時有爭議,但開放獲取如今已成主流觀念。鑒于PLoS開創了開放獲取成功的先例,研究PLoS的國際化出版策略并總結其經驗和啟示,對我國科技期刊的出版具有重要意義。本文從國際化出版的視角,分析了PLoS社區行動出版 (Community Action Publishing)模式,以期為我國科技期刊的發展提供參考。

1 PLoS出版發展的困境

在過去的14年中,PLoS一些領域內的出色期刊,如PLoS Medicine和PLoS Biology基本常年處于虧損狀態。為此,2006年,PLoS推出了PLoS One,這是第一本多學科、大容量、開放獲取的期刊,以期獲得更多收入,彌補其他期刊的虧損。

PLoS通過PLoS One顛覆了出版行業,通過開放數據政策、開放同行評審選擇、發表研究方案、研究預注冊、預印本等,PLoS朝著開放科學大步邁進,目標是增強研究交流全過程的透明性和嚴格性,而非局限于PLoS自己的期刊。

2013年,PLoS One已成為世界上最大的論文期刊,年發表論文數高達30 000多篇,與此同時,催生了十幾本模仿PLoS One的期刊。然而,從2013年至2018年,PLoS One的論文發表量下降了44%。據資料顯示,Nature子刊Scientific Reports在2017年的發表規模超越PLoS One[2]。這導致PLoS One的稿源數量減少,進而期刊收入減少,不利于彌補部分期刊的虧損,影響PLoS的長期運營。

自PLoS One推出以來的幾年里,其他出版商已推出相似的模仿期刊,并蠶食了PLoS One的市場份額。2010年,PLoS首次實現收支平衡,但近年來,又陷入了赤字,而2015年是PLoS實現營業盈余的第一年[3]。當PLoS One無法實現盈余時,PLoS也不得不思考在商業模式上的創新。

2 PLoS社區行動出版模式

2.1 社區行動出版的發起

2020年10月,PLoS推出新的商業模式——社區行動出版[4],即將發布開放獲取文章的成本轉移給研究機構,向其收取固定的年費,而該機構的研究人員可以在相應的PLoS期刊免費發表論文[5]。截至目前,已有8個國家的包括美國十大學術聯盟(BTAA)等超過75家機構簽署該計劃[6]。

2.2 社區行動出版的特點

社區行動的前提是假設實體作為一個團體或集體一起工作,可以比單獨工作更有效地取得成果。社區行動出版的基礎是社區,即科研機構,通過這一模式,PLoS不向被錄用的稿件的作者收取論文加工費,而是建議各科研機構成為期刊的社區成員,為期3年。該會員的費用是通過計算某機構的教職員工往年在期刊上發表的文章數量來計算的。即有以下特點:(1)根據通訊作者和貢獻作者計算出版成本,使出版成本在各個機構之間得到更公平分配;(2)科研機構承諾每年收取固定費用,以確保其研究人員獲得PLoS期刊免費的出版機會;(3)超出社區目標的收入會在續訂時返還給成員。

這一模式的優點在于:(1)計算出版活動的同時考慮了相應作者的貢獻,降低了通訊作者的特權地位,更多地關注所有作者對研究的實際貢獻;(2)通過識別貢獻作者的機構而非通信作者,來整合單純的閱讀機構,解決了閱讀機構在不再需要為閱讀內容付費時可能退出出版生態系統的問題;(3)在一定程度上解決了期刊的經營問題。當然,缺點也是顯而易見的,這使得研究密集型機構出現過度負擔學術出版成本的問題。

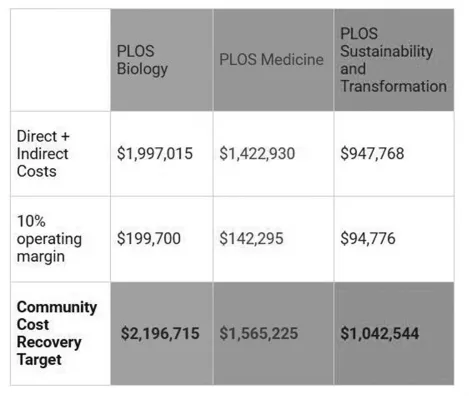

相比傳統的期刊訂閱,社區行動出版模型有著以下不同。(1)定義不同。其代表的是發表成本,而非閱讀成本。(2)高透明度。其將費用和論文發表的活動等級聯系起來,而期刊訂閱模式沒有透明的費用模型。(3)不以營利為目的。其利潤率存在上限(初步為10%),而非收入最大化。而目標利潤率(10%)之外的收入,將在續訂時返還給社區成員,不會保留目標利潤率之外的收入(見圖1)。

圖1 PLoS期刊的社區行動出版目標圖

2.3 社區行動出版相關費用

2.3.1 出版活動度的計算

協議合作對象為研究單位,則計算發表論文數量仍以研究單位為基本。通過確定機構與通訊作者相關聯的次數以及機構與貢獻作者相關聯的次數來計算出版活動度。機構與通訊作者有關聯的論文被加權為1篇文章,機構與貢獻作者有關聯的論文被加權為0.5篇文章,但來自同一機構的多位貢獻作者只計算1次。

例:某大學在2014—2019年在PLoS Medicine上發表了10篇論文,其中6篇與通訊作者有關聯,4篇是附屬貢獻作者,根據模型計算,該大學在評估時間段內有8次出版活動。因6篇通訊作者論文每篇算作1次出版活動,4篇貢獻作者論文每篇算作0.5次出版活動。

2.3.2 論文出版活動度構成了層級收費模型

基于出版活動度,結合期刊的數據,PLoS將其分成了12個層級(見圖2)。

圖2 PLoS期刊的社區行動出版活動度層級

進一步的,依據研究單位出版活動度的不同層級,結合不同期刊的收費標準,進行年費收取(見圖3)。

圖3 PLoS期刊的社區行動出版費用標準

此外,PLoS針對沒有簽署合作協議的研究單位的研究人員,將會收取較為高額的非會員版面費,且提示版面費將會繼續上漲,以鼓勵其參與社區。如非社區機構作者發表于PLoS Biology和PLoS Medicine的論文加工費將由今年的4 000美元漲至2023年的5 500美元和6 300美元。

3 對我國科技期刊的啟示

社區行動出版模式下的期刊將是一種新的 “混合”期刊,不同于提供開放獲取選項的傳統訂閱期刊,社區行動出版的目標是通過公平分配成本來支付期刊的成本,而不是讓個別作者支付所需的高額論文加工費來支付高度選擇性的出版成本,將文章發表成本從作者轉移到研究機構,有望更進一步推動學術生態平衡的發展。社區行動的前提是假設實體作為一個團體或集體一起工作可以比單獨工作更有效地取得成果,這不僅僅聚焦于能夠閱讀或分享一篇文章,以及一個學術成果的發表,而是去建立一個公平參與和知識分配的框架,因此更加有利于和諧的學術發展。在此,針對我國科技期刊出版進程中存在的問題,提出以下建議。

3.1 規范作者署名

現階段,我國科研機構往往只看重第一作者和通信作者,而忽略了其余作者的實質貢獻,加之近年來科研論文市場熱度火爆,署名不當問題著實嚴重,且國外期刊同樣存在這一問題。WIS1AR等[7]對《柳葉刀》《新英格蘭醫學雜志》等6種高影響因子的醫學期刊論文的通信作者署名進行研究,結果顯示7.9%(49/622)的論文存在影子作者的現象。因此,規范作者署名是十分必要的。對此,編輯部應明確署名的規范和標準,并在期刊稿約明確強調署名要求,加強規范署名的宣導[8]。同時,在論文評審或出版過程中嚴格監管作者署名,仔細審查作者身份及署名資格,一旦發現署名不當,應及時與作者溝通并解決[9]。此外,應要求作者聲明作者貢獻,并提供科研機構出具的介紹信、授權書等佐證材料[10]。

因論文相關費用已提前公平地分配到了各研究機構,將文章發表成本從作者轉移到研究機構,因此,社區行動出版模式的開展離不開規范的作者署名。反過來,社區行動出版模式也為作者署名規范提供了保障,即同一科研機構不會出現多個不同的名字,如陸軍軍醫大學第一附屬醫院,或陸軍軍醫大學西南醫院,或西南醫院。

3.2 開拓合作模式實現期刊發展

現階段,期刊傳統發展面臨挑戰,刊媒融合、轉變工作布局等新思路、新方法應運而生。國際出版商Wiley、Elsevier、Taylor和 Francis Group 則先后進行了跨界合作,完成了數字化出版的轉型,實現了新的發展[11]。秉承互利互惠的基本原則,綜合考慮期刊的定位、學術影響力及科研單位的實際需求,可與科研機構或學術平臺建立合作關系[12]。一方面,可將科研機構的優質稿源吸引過來;另一方面,學術平臺也可推薦優質稿源,在把控學術質量的基礎上,加快合作單位稿件的出版速度,并通過新媒體等途徑進行學術成果的宣傳,實現雙贏。

3.3 樹立期刊編輯國際化的理念

借鑒社區行動出版模式,建議科技期刊編輯要放開心態,接受新事物,提升對社區行動出版的認識、轉變經營思路,用開放的心態,與作者、讀者共謀期刊發展,共享利益成果。此外,科技期刊編輯還要有賦能的思維,即不僅是把所在期刊辦好,更要給出版行業賦能,給所在領域帶來不一樣的東西[13]。

科技期刊是科技、文化傳播的重要載體和媒介,其在科技發展導向性、科技評價影響力、科學活動話語權等方面占據著獨特地位[14]。期刊的國際化離不開其編輯的國際化理念與素養,期刊編輯的國際化理念需要耳濡目染和慢慢培養,而數字化時代的編輯也應善于學習,鞏固和更新自身專業知識,提升學術素養,進而以扎實的專業素養和豐富的知識結構來贏得作者,為期刊國際化貢獻一份力量[15]。此外,期刊編輯部也要向國際化辦刊的標準與規范靠近,為青年編輯搭建成長平臺,鼓勵其參加學術會議[16],以勤學交流,達到博學睿智。

3.4 加深對社區行動出版的認識,提升服務水平

社區行動出版模式的提出有一個重大創新,即看重論文所有作者的隸屬關系。在一定程度上大大增加了社區機構的數量,并希望通過這種做法,逐步擺脫必須收取論文加工費的狀態,盡可能廣泛地分攤出版成本,而避免由發表者付費的模式,即將出版費用集中在少數研究密集型機構,而大多數機構成為免費搭車者。因此,社區行動出版模式至少在理論上是一個解決目前開放獲取出版遭人詬病的市場問題的最佳辦法。

此外,基于社區行動出版模式,科技期刊可提升社區單位的科研指導、項目申報、論文寫作、會議邀約等一系列學術服務水平,進而以社區單位帶動非社區單位,擴大科技期刊的影響力,助推科學的發展[17-18]。

從PLoS的社區行動出版模式,我們不難看出,期刊新的運營模式不斷在發展,或許成效還不得而知,但新模式的出現無疑對科技期刊界傳統付費模式的改變起到了引導作用,其國際化出版策略與經驗值得我們學習與思考。