柴達木盆地藜麥機械化生產模式

武小燕, 何超波, 胡積送, 馬春陽

(1. 安徽省農業機械技術推廣總站,安徽 合肥 230000; 2. 安徽省農業科學院棉花研究所,安徽 合肥 230000)

0 引言

藜麥原產于南美洲安第斯山脈,營養價值極高,不僅含有豐富的優質植物蛋白質、礦物質、維生素等,同時含有多酚、類黃酮類、皂苷及植物甾醇類物質等多種對人類身體有益的物質,被聯合國糧農組織推薦為適宜人類食用的全營養食物,有著“植物黃金”的美譽[1-2]。我國從20 世紀八九十年代開始引進藜麥種植,取得初步成功,到目前我國藜麥種植面積擴大到2 萬hm2,總產量達到2 萬t,主要分布在青藏高原及云貴高原等高海拔地區[3]。青海柴達木盆地平均海拔3 000 m左右,降雨量300 mm,具有與原產地高度吻合的生態氣候特點,是我國最適合種植藜麥的地區之一[4]。

藜麥屬于藜科,與灰灰菜同科,是一年生草本植物,對除草劑非常敏感,加之生產環境及對藜麥品質的要求,柴達木盆地藜麥除草仍以人工作業為主,人工除草費工時、成本高,中后期基本放棄除草,嚴重影響藜麥的產量和品質[5]。該地區地廣人稀、勞動力極度缺乏,農忙時農工難覓,而且工價高,制約了藜麥產業的發展。因此,研究適宜當地的機械作業模式,盡快破解藜麥田間雜草防除難題,對柴達木目盆地的藜麥產業發展十分必要。本試驗來源于安徽省重點研究與開發計劃?科技援藏援疆援青專項,通過研究不同機械化生產模式,分析不同模式對藜麥田間雜草、成本投入及產量的影響等,從而分析適宜于柴達木盆地大規模推廣的機械化生產模式。

1 試驗方法與材料

1.1 試驗地概況

試驗區位于青海省海西州德令哈市,位于柴達木盆地東北邊緣,平均海拔2 980 m,年平均氣溫4.5 °C,年平均降水量169 mm, 日光輻射量為669.7~732.5 kJ/cm2,全年日照時數為3 554 h,日照充足、高寒缺氧、干燥少雨,屬典型的高原大陸性氣候[6]。試驗區位于德農公司四大隊二工區,地勢平坦、水渠通暢、交通便利,試驗田塊前茬為冬季空白田塊,依托德令哈久農種植專業合作社開展藜麥除草機械化技術研究試驗示范工作。試驗時間為2021 年5?11 月。

1.2 試驗材料

1.2.1 供試品種

供試品種為青藜5 號。

1.2.2 供試機具

耕整地機具:冀旋 1GQN-180 型旋耕機。

播種機具:甘肅天誠2MBJ-1/4 型覆膜播種機。

除草機具:山東華盛便攜式除草機。

收獲機具:約翰迪爾W100 型谷物聯合收割機。

殘膜回收機具:灞野殘膜回收機。

配套動力:約翰迪爾604 型拖拉機。

1.2.3 其他材料

1.5 絲加金屬絲黑地膜,膜幅寬120 cm,數量90~105 卷/hm2,每卷100 m;卷尺1 把,秒表1 個、天平1 臺、鏟子1 把。

1.3 試驗設計

采用小區對比試驗設計,設置3 個作業模式處理,不設重復。為了保證產量考察的科學性,試驗田塊品種一致、基本條件一致、單位面積基本苗保持一致,耕整地、播種、田間管理及收獲等主要環節作業時間一致,肥水管理一致,如表1 所示。根據供試田塊情況和播種幅寬要求,設置每個小區凈面積3 335 m2。

表1 田間試驗設計Tab. 1 Field experiment design

1.4 試驗方法

1.4.1 雜草密度、種類調查

6 月24 日,藜麥處于3~4 葉期,對田塊進行雜草密度和種類調查。采取5 點取樣法,每個田塊取5 個測區。每個測區面積為1 個幅寬(行距0.3 m×行數4)×1 m。考察每個測區內每種雜草的數量,根據式(1)計算每個處理的雜草密度。

1.4.2 除草率考察

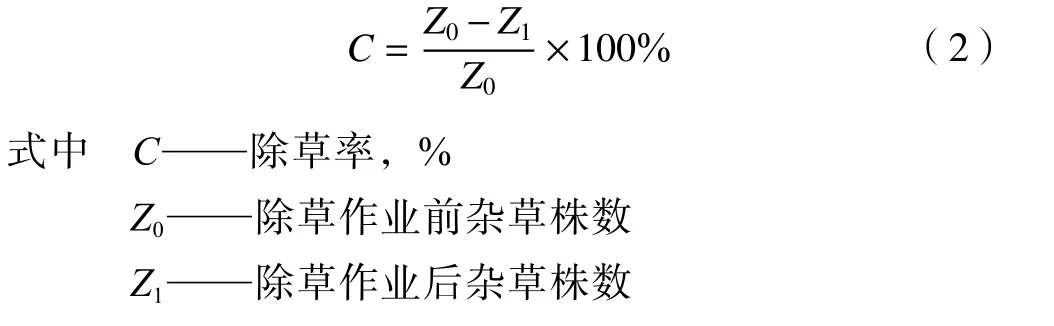

6 月24 日,對T2、T3處理進行機械和人工中耕除草作業后,再對每個小區進行雜草株數調查,按照式(2)計算機械和人工的除草率。

1.4.3 殘膜回收作業質量考察

10 月16 日,依據 NY/T 1 227?2019《殘地膜回收機 作業質量》檢測殘膜回收機的表層拾凈率[7]。采取5 點取樣法在田塊中選取5 個測區作為耕前測區,然后在作業前的5 個測區附近但不重疊的區域再選5 個測區,作為作業后的5 個測區。測區長5 m,寬為一個膜的幅度。

分別將5 個測區按土層深度0~100 mm 取出殘膜。將各測點取出的殘地膜洗凈、晾干后稱質量,按照式(3)計算撿拾率。

1.4.4 作業成本考察

統計各處理田塊的播種、除草、收獲及殘膜回收環節作業時間,計算所需人工費用。統計各處理燃油、薄膜、機具折舊等費用,計算每個處理各環節作業成本及各試驗處理總作業成本。

1.4.5 生育期及農藝性狀考察

記錄藜麥播種、出苗、分枝、現蕾、開花、灌漿、成熟各生育時間的日期,以田間50%以上植株達到對應生育時期標準的日期為準。10 月16 日,藜麥成熟期,每個處理定點選取20 個植株,測量株高、莖寬、主穗穗長、主莖分枝數和全株質量等參數。

1.4.6 產量考察

10 月16 日,藜麥成熟期,對試驗田塊進行實收測產,計算每個處理產量。

2 結果與分析

2.1 不同處理雜草生長情況

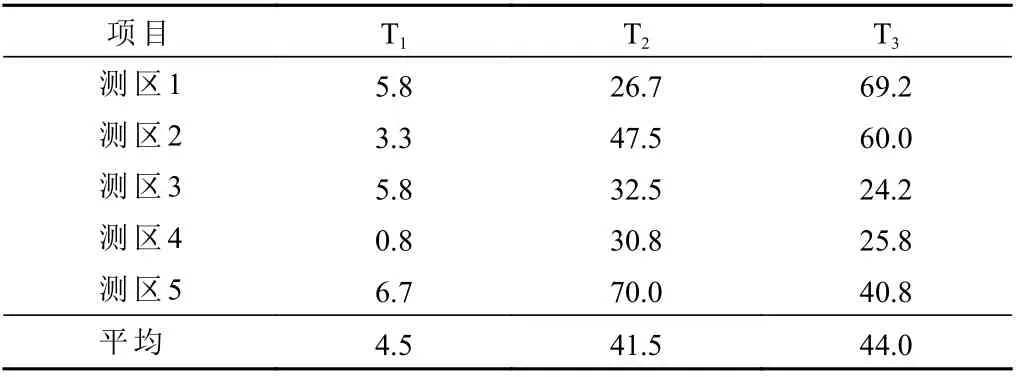

由表2 和表3 可以看出,覆蓋黑膜種植藜麥,苗期田間雜草密度和雜草種類數都比不覆膜種植雜草密度和種類少。黑膜覆蓋種植藜麥苗期田間雜草平均密度為4.5 株/m2;不覆膜種植藜麥田塊T2、T3雜草平均密度為41.5 和44.0 株/m2。由于黑色地膜折光率高(80%~90%)、透光率低(10%~20%),光照不足,雜草種子不能正常進行光合作用,無法萌發生長,達到了抑制雜草的作用,但在地膜破裂處及兩幅膜間空隙處仍有部分雜草生長[8]。調查顯示,項目區藜麥田塊主要雜草種類為8 種,分別為 野燕麥(禾本科)、絲草(水草本)、灰灰菜(藜科闊葉)、竹節草(禾本科)、水燕麥、野油菜(十字花科)、萹蓄(草本科)和苦苣菜,其中野燕麥、絲草、灰灰菜為項目區藜麥生長前期的主要雜草,占雜草總數的90%以上。

表2 雜草情況調查結果Tab. 2 Results of weed investigation單位:株

表3 雜草密度統計結果Tab. 3 Statistical results of weed density單位:株/m2

2.2 不同除草方式除草作業效果

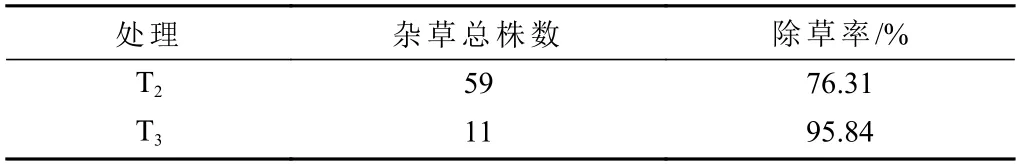

從表4 可以看出,人工除草(T3)作業比機械除草作業(T2)除草率高。人工除草作業機動靈活、操作方便,藜麥行間、株間及藜麥植株根系附近雜草都能有效耕除。T2處理采用便攜式除草機作業,只能對行間雜草進行耕除,株間雜草和植株根系附近的雜草不能得到徹底去除。

表4 除草率對比結果Tab. 4 Comparison results of weeding rate

2.3 殘膜回收作業質量

從表5 可以看出,用1.5 絲加金屬絲黑膜覆蓋播種藜麥,收獲后再用殘膜回收機進行殘膜回收作業,用耙齒式殘膜回收機作業2 遍后,表層殘膜拾凈率達到81.45%,滿足殘膜回收機作業質量要求(《殘膜回收機 作業質量》規定表層拾凈率≥80%)。

表5 殘膜撿拾效果Tab. 5 Picking effect of residual film

試驗結果顯示,全喂入聯合收獲機進行收獲作業后,秸稈粉碎拋撒地表,如果直接進行殘膜回收作業,殘膜回收效果較差[9]。藜麥莖稈粗壯,植株高大,生物產量高,成熟后莖粗可達到10~20 mm,株高可達到2 m左右,全喂入聯合收割機作業后,地表殘茬多,秸稈量大,直接進行殘膜回收導致殘膜回收機齒耙被大量秸稈、殘茬擁堵,作業部件無法入土進行摟拾殘膜作業,殘膜回收達不到作業效果。要保證殘膜回收作業質量需要人工或者機械減少地表的秸稈量。

由于試驗區是游牧民族放牧區,藜麥收獲季節天氣變冷,牧民會將羊群遷到平原地區,藜麥收獲后,牧民將羊群趕到藜麥田塊,羊群啃食藜麥莖稈和根茬。聯合收獲機收獲后,經過3~5 d 自然風化和羊群啃食,田塊藜麥殘茬和秸稈明顯減少,秸稈含水率降低,容易粉碎,殘膜回收機進地作業再次碾壓,秸稈粉碎程度高,殘膜回收機耙齒的擁堵現象明顯減少,提高了殘膜回收機的作業質量。

2.4 作業成本分析

2.4.1 耕整地環節作業成本

機械(旋耕機+配套動力)折舊費(元/m2)=(8 000元÷8 年+ 86 000÷8 年×1/3)÷(40 020 m2/d×15 d/年)=0.007 6元/m2。

機械操作人員(1 人)費用(元/m2)= 300 元/(人·d)×1 人÷40 020 m2/d= 0.007 5 元/m2。

機械輔助人員(1 人)費用(元/m2)= 200 元/(人·d)×1 人÷40 020 m2/d=0.005 元/m2。

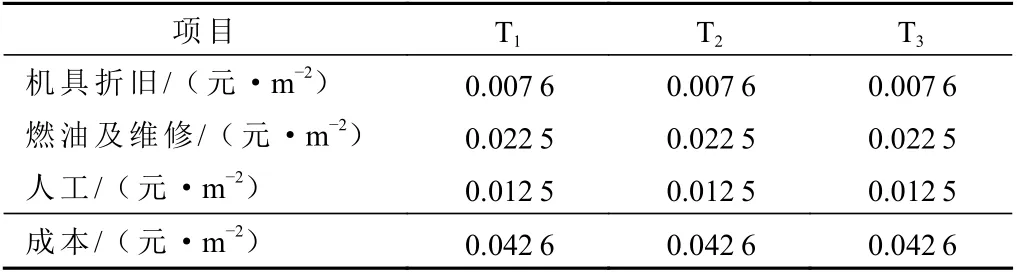

耕整地環節機械化作業成本如表6 所示。

表6 耕整地環節機械化作業成本Tab. 6 Cost of mechanized operation in tillage and land preparation

2.4.2 播種環節作業成本

機 械( 播 種 機+配 套 動 力) 折 舊 費=( 8 400元÷8 年+ 86 000÷8 年×1/3)÷(40 020 m2/d×15d/年)=0.007 7元/m2。

機械操作人員(1 人)費用= 300 元/(人·d)×1 人÷40 020 m2/d=0.007 5 元/m2。

覆 膜 機 械 輔 助 人 員(3 人) 費 用= 200 元/(人·d)×3 人÷40 020 m2/d=0.015 元/m2。

不覆膜機械輔助人員(2 人)費用= 200 元/(人·d)×2 人÷40 020 m2/d=0.01 元/m2。

播種環節機械化作業成本如表7 所示。

目前,很多風場的單樁基礎結構中,電纜管開始從基礎內部延伸到法蘭面位置,目的是為了方便安裝與方便電纜保護,也避免了由于電纜管加強不當而產生的渦激振動現象。但在鋼管樁上開口,在局部位置產生了應力集中,開口位置的疲勞強度問題將變得尤為重要。電纜從單樁基礎底部進入鋼管樁內側的基本形式如圖6所示。

表7 播種環節機械化作業成本Tab. 7 Cost of mechanized operation in seeding

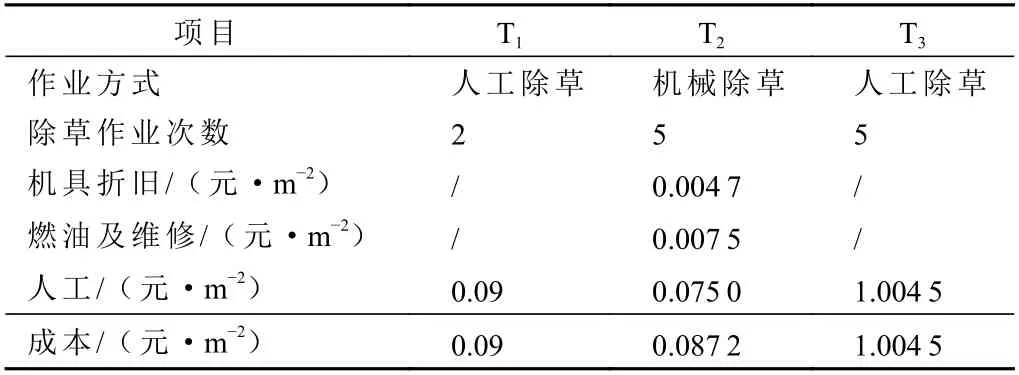

2.4.3 除草環節作業成本

(1)覆膜種植除草作業成本。

覆膜播種方式整個生育期需要進行2 次人工除草作業。

除 草 作 業 成 本=150 元/( 人·d) ÷3 335 m2/(人·d)×2 次=0.09 元/m2。

(2)不覆膜種植除草作業成本。

不覆膜種植整個生育期需進行4~5 次人工除草作業,除草作業成本約1.004 5 元/m2。

(3)機械化除草作業成本。

機 械 折 舊 費=( 1 500 元÷8 年) ÷( 4 002 m2/d×10 d/年)= 0.004 7 元/m2。

除草環節作業成本如表8 所示。

表8 除草環節作業成本Tab. 8 Operation cost of weeding link

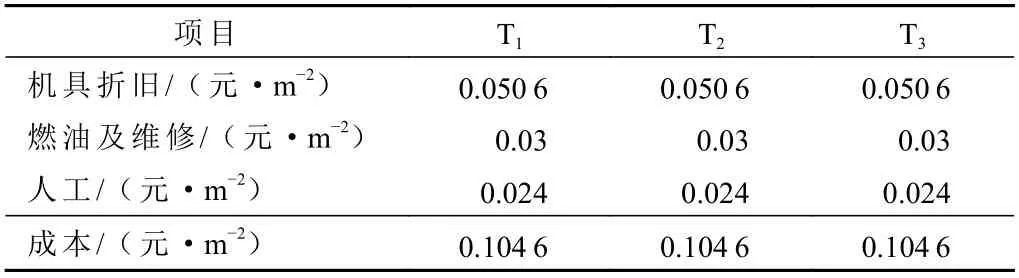

2.4.4 收獲環節作業成本

機械折舊費=(270 000 元÷8 年)÷(66 700 m2/d×10 d/年)= 0.050 6 元/m2。

機械操作人員(1 人)費用= 500 元/(人·d)×1 人÷66 700 m2/d=0.007 5 元/m2。

拉糧輔工(1 人)費用= 500 元/(人·d)×1 人÷ 66 700 m2/d=0.007 5 元/m2。

其他機械輔助人員(3 人)費用=3 人×200 元/(人·d)÷ 66 700 m2/d=0.009 元/m2。

收獲環節作業成本如表9 所示。

表9 收獲環節作業成本Tab. 9 Operation cost of harvest link

2.4.5 殘膜回收環節作業成本

機械(殘膜回收機+配套動力)折舊費=(4 500元÷8 年+ 86 000÷8 年×1/3)÷(40 020 m2/d×15 d/年)=0.006 9 元/m2。

機械操作人員(1 人)費用=500 元/(人·d)×1 人÷ 40 020 m2/d= 0.012 5 元/m2。

機械輔助人員(3 人)費用=[150 元/(人·d)×2 人+300 元/(人·d)×1 人]÷40 020 m2/d=0.015 元/m2。

殘膜回收作業成本如表10 所示。

表10 殘膜回收作業成本Tab. 10 Residual film recovery operation cost

將耕整地、播種、除草、收獲及殘膜回收等各環節作業成本進行統計,如表11 所示。不覆膜播種+機械化除草(T2)生產模式,作業成本最低,為0.282 1 元/m2;覆黑膜播種(T1)的生產方式作業成本為0.535 7 元/m2;不覆膜播種+人工除草的生產方式作業成本最高,為1.199 4元/m2。覆黑膜播種方式(T1)減少了除草環節的作業成本,但在播種環節增加了薄膜的生產資料成本,并且增加了殘膜回收作業環節的作業成本,但總體生產成本還是比傳統生產方式(T3)節約成本約0.663 7 元/m2。

表11 作業成本統計Tab. 11 Operation cost statistics單位:元/m2

2.5 生育期及農藝性狀

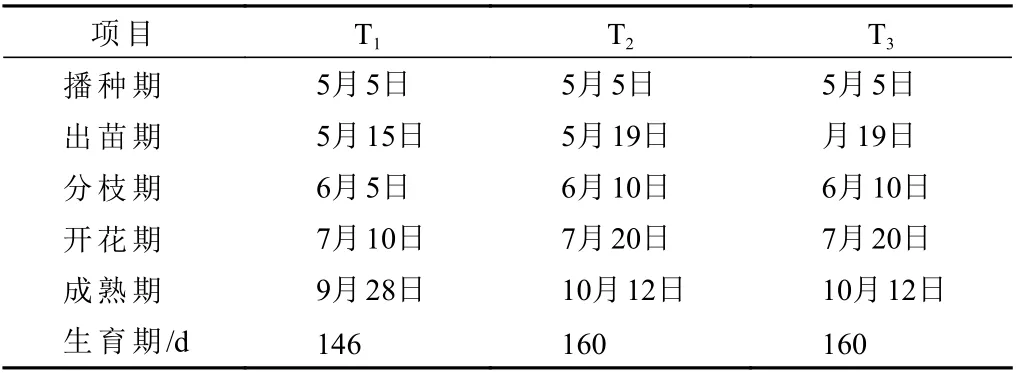

2.5.1不同處理對生育期的影響

從表12 可以看出,藜麥覆黑膜種植生育期比裸地種植生育期短10~15 d。黑膜覆蓋土壤表面的土壤水分無法從薄膜散發到外界空氣中,減少水分的蒸發,起到了保濕保墑的作用;同時黑色薄膜能吸收太陽光照,轉化為熱能,散發到土壤中,從而提高土壤溫度。因適宜藜麥種植區域多為高海拔、氣候冷涼地區,覆黑膜種植能夠對土壤具有明顯的增溫、保墑作用,給藜麥種植萌發、生長發育創造了更適宜的溫度、濕度環境,使藜麥具有加速生育進程、縮短生育期,促進早生、快發的優勢[10]。

表12 生育期Tab. 12 Growth period

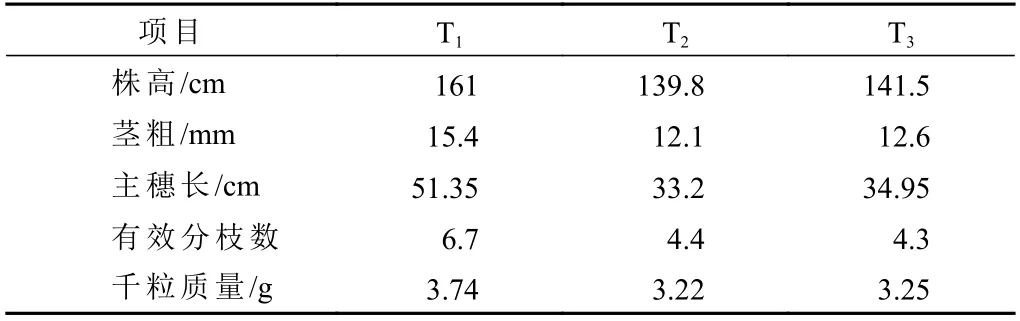

2.5.2不同處理對農藝性狀的影響

從表13 可以看出,覆黑膜種植藜麥植株株高、莖粗、有效分枝數及千粒質量等植株性狀均具有明顯的促進作用。株高T1>T3>T2,莖粗T1>T3>T2,主穗長T1>T3>T2,有效分枝數T1>T2>T3,千粒質量T1>T3>T2。機械化除草作業及人工除草作業對植株農藝性狀影響不大。

表13 農藝性狀Tab. 13 Agronomic characters

2.6 不同處理產量表現

藜麥成熟后對試驗田塊進行實收測產,測產結果為T1覆黑膜種植的產量最高,達到3 952.5 kg/hm2,T2不覆膜機械化除草產量為3 324 kg/hm2,T3不覆膜人工除草產量為3 361.5 kg/hm2。覆黑膜種植藜麥具有顯著增溫、保濕、抑制雜草的效果,從而達到增產作用。機械化除草作業及傳統人工除草作業產量差異不大。

3 結論

對藜麥不同生產作業模式的雜草密度、雜草種類、生育期、農藝性狀、產量、作業成本及機械化除草作業效果、殘膜回收作業效果進行考察分析,結果表明,在該區域內開展藜麥覆黑膜播種+殘膜回收(T1)生產模式具有明顯的增產和節約成本的特點,開展不覆膜種植+機械化除草(T2)生產模式具有顯著的節約生產成本的特點。

藜麥覆黑膜播種+殘膜回收(T1)可以顯著減少雜草的生長,從而減少了除草環節的作業成本,并且由于光、熱、水、土等生態條件的改善,促進了各生育階段的生長發育,從而有明顯增加產量的作用[8]。與傳統生產方式(T3)對比節約成本6 637 元/hm2、增產591 kg/hm2,以10 元/kg 的銷售價格來計算,節本增效12 547 元/hm2,經濟效益顯著。前提是要選擇厚度適宜、不宜老化、抗拉伸、無毒、無其他污染的薄膜,以及適宜的殘膜回收機具,保證殘膜回收作業達到質量要求,避免殘膜長期得不到合理回收,造成對土壤的破壞。

不覆膜種植+機械化除草(T2)與傳統生產方式(T3)對比,節約成本約9 173 元/hm2。與人工除草對比產量影響不大,能緩解農業生產勞動力缺乏帶來的問題,大大減少作業成本、提高生產效益,并且避免了覆膜種植帶來的殘膜遺留、破壞土壤、影響生態環境的作用,具有更為顯著的經濟、社會和生態效益。