含油污泥生物處理物料的危險特性分析及資源化利用研究

楊勇,楊庭,郭兵

(1.天津大學 化工學院,天津 300072;2.中海石油環保服務(天津)有限公司,天津 300457)

含油污泥主要由礦物油、水和泥沙組成,一般包括落地油泥、罐底泥和煉化三泥[1]。含油污泥的產量隨著工業化程度的提升與日俱增,其妥善處理成為世界范圍內的棘手問題[2-3]。

含油污泥處理主要有焚燒、填埋、熱解(脫附)、清洗和生物處理等方法[4-6]。其中生物處理是利用微生物降解含油污泥中的石油類和有機物污染物,從而實現無害化[7-8]。目前含油污泥生物處理研究多集中于菌株篩選[9-10]、菌劑制備[11]和工藝參數優化[12-13],針對生物處理資源化研究較少。本文依托含油污泥生物處理中試,對處理后的物料進行危險特性分析,并對標綠化土產品標準,探索生物處理資源化利用途徑。

1 研究對象

針對海上油田生產過程產生的含油污泥,利用“篩分+清洗+離心分離”方法進行清洗預處理,將其含油率由最初的8%~12%降低至3%~4%,而后采用生物處理方法,對清洗后的含油污泥進行深度處理中試研究,單堆中試規模約為100 t。含油污泥生物處理的工藝路線見圖1。生物處理過程中添加了調理劑、有機肥和高效石油烴降解菌菌劑,定期養護6個月后,經分析檢測,物料的含油率已降至1%以下。本次研究分析對象為經過生物處理后的物料。

圖1 含油污泥生物處理中試技術路線Fig.1 The pilot-scale technical route of oily sludge biological treatment

2 生物處理樣品危險性初篩及危險特性分析

2.1 危險特性初篩

按照《國家危險廢物名錄》(2021版),含油污泥的危險特性主要包括易燃性和毒性。由于含油污泥生物處理過程中只添加了調理劑、有機肥和菌劑,并沒有引入新的危險物質,因此其危險特性不會發生變化,危險特性初步識別為易燃性和毒性。

2.1.1 易燃性初篩 生物處理后的含油污泥主要以泥砂為主,不具備易燃性,但樣品中可能會存在部分未能降解的石油烴,且生物處理過程添加了松散木屑作為調理劑,因此需要對其易燃性進一步識別。

2.1.2 毒性初篩 海上油田生產過程產生的含油污泥中可能會含有重金屬以及石油烴、多環芳烴和苯系物等有害物質[14],這些有害物質在清洗和生物處理過程中不會被完全去除,因此需要對生物處理后含油污泥的浸出毒性及有毒物質含量進一步分析。

2.2 樣品分析方法

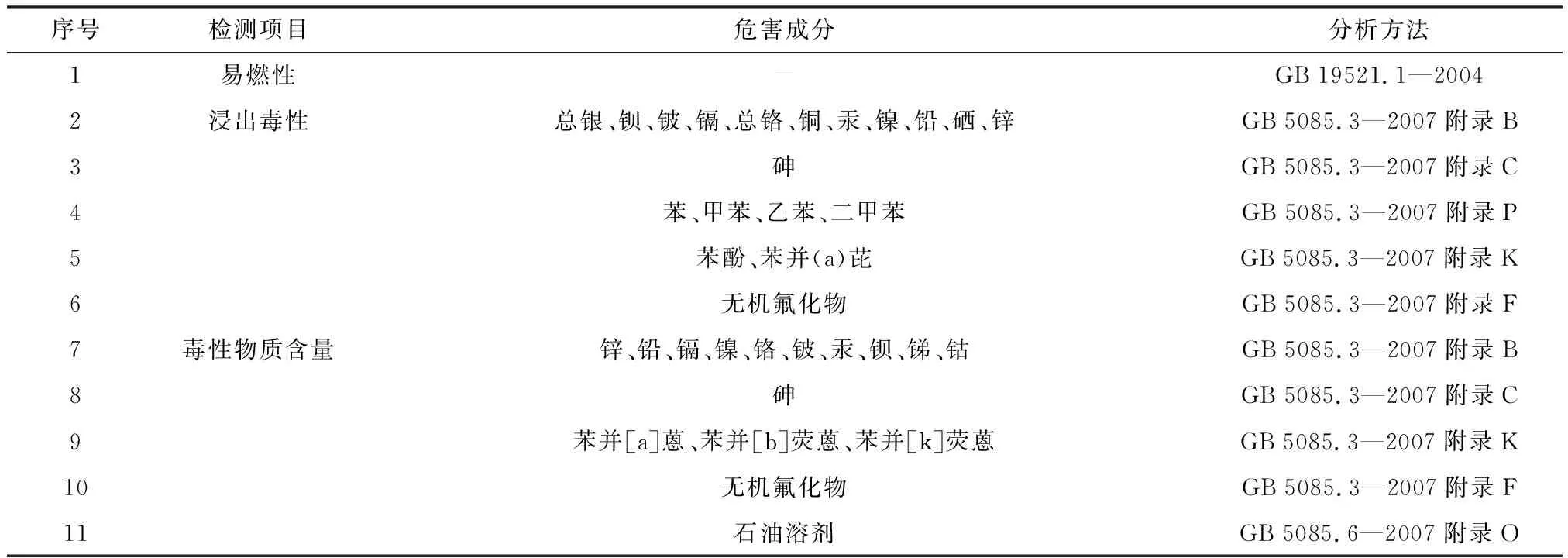

在含油污泥生物堆中分層均勻取樣5份(編號為1#~5#),依據《危險廢物鑒別標準》(GB 5085)的相關要求,評估生物處理后含油污泥的危險特性,樣品分析方法見表1。

表1 生物處理后污泥樣品的分析測試方法Table 1 Analysis and test method of sludge samples after biological treatment

2.3 檢測結果分析

2.3.1 易燃性檢測 按照GB 19521.1—2004方法對生物處理后的樣品(1#~5#)進行易燃性檢測。結果顯示,樣品均未能在2 min內點燃,因此可以判定本次測定的5份樣品均不具備易燃性,不屬于易燃固體。

2.3.2 浸出毒性結果分析 按照HJ/T 299—2007中硝酸硫酸法制取1#~5#樣品浸出液,檢測其浸出毒性,結果見表2。

由表2可知,根據結果可知,樣品浸出液中大部分危害成分均未檢出,說明含量極低;部分樣品中重金屬鋇、銅、鎳和無機氟化物有檢出,但是均未超過GB 5085.3—2007中規定的標準限值,因此可以判斷含油污泥生物處理后的樣品不具備浸出毒性。

表2 含油污泥生物處理后樣品的浸出毒性檢測結果Table 2 Test results of leaching toxicity for oily sludge samples after biological treatment

2.3.3 毒性物質含量結果分析 依據GB 5085.6—2007的相關要求和檢測方法,按照表1中分析的危害成分項目,對1#~5#樣品的毒性物質含量進行檢測,結果見表3。

表3 含油污泥生物處理后樣品的毒性物質含量檢測結果Table 3 Test results of toxic substance content for oily sludge samples after biological treatment

根據《危險廢物鑒別技術規范》(HJ 298—2019)中規定,“在進行毒性物質含量危險特性判斷時,當同一種毒性成分在一種以上毒性物質中存在時,以分子量最高的物質進行計算和結果判斷”。因此計算毒性物質含量過程中,需要對樣品中重金屬、氟化物轉化為相應的化合物,同時按照最不利的假設,需要篩選出分子量最大且鑒別標準值最低的化合物進行計算[15],毒性物質含量計算見表4。

表4 含油污泥生物處理后樣品的毒性物質含量計算結果Table 4 Calculation results of toxic substances for oily sludge samples after biological treatment

毒性物質含量計算結果顯示,所有檢測樣品中同類毒性物質的總含量均未超過標準限值。

由表4可知,有5種不同類型的毒性物質,因此需要進一步計算各類型毒性物質的累計毒性,如式(1)。若累計毒性≥1,則按照危險廢物管理。

(1)

式(1)中,pT+、pT、pCarc、pMuta及pTera分別代表固體廢物中劇毒物質、有毒物質、致癌性物質、致突變性物質和生殖毒性物質的含量,%;LT+、LT、LCarc、LMuta、LTera分別為劇毒物質、有毒物質、致癌性物質、致突變性物質和生殖毒性物質的標準值,%。

根據表4各個樣品各類毒性物質的總含量,利用式(1)計算累計毒性。計算結果表明,4#樣品計算值最大,為0.35,未超過1。

通過檢測分析和計算,可以判定所取的含油污泥生物處理后樣品的同類毒性物質總含量及所有毒性物質的累加含量均未超出GB 5085.6—2007標準限值。

通過對含油污泥可能具有的易燃性和毒性危險特性分析,含油污泥生物處理后樣品不具備易燃性,且浸出毒性和毒性物質含量鑒別結果均未超過鑒別標準限值,可以判定本次中試驗證中,含油污泥生物處理后樣品不具備危險特性。

3 資源化路徑分析

含油污泥生物處理過程需要添加有機肥、調理劑和其它營養物質,有機質含量較高[16],采用處理后的含油污泥開展了盆栽實驗,證明植物可以較好生長,適合綠化種植。因此通過對標中華人民共和國城鎮建設行業標準《綠化種植土壤》(CJ/T 340—2016),分析含油污泥生物處理后作為綠化種植土壤的可行性,為含油污泥生物處理探索資源化利用路徑。

3.1 檢測項目與方法

《綠化種植土壤》(CJ/T 340—2016)要求,用于一般綠化種植土壤的pH、含鹽量、有機質、質地和入滲率5項為主控指標,應100%符合技術要求。除主控指標外,還有土壤肥力要求,污泥資源化利用過程若存在肥力不符合要求的情況,可以進行土壤改良,因此肥力不會對資源化利用產生較大影響。該標準還有重金屬的環境質量控制指標,根據與人群接觸的密切程度分為4個等級。本次同樣在生物堆中取5個樣品(6#~10#),對資源化利用影響最大的主控指標和重金屬指標進行檢測分析,主控檢測指標為pH、有機質、全鹽量和土壤入滲率,重金屬檢測指標有銅、鉻、鎳、鋅、鉛、鎘、砷、汞,均按照標準規定的方法進行檢測。

3.2 檢測結果及對標分析

對5個樣品的檢測結果見表5。

由表5可知,主控指標方面,生物處理后樣品的pH、有機質、全鹽量和土壤入滲率均滿足標準要求;環境質量控制指標方面,雖然部分重金屬指標超過Ⅰ級標準,但均低于Ⅱ級標準。處理后物料的銅、鋅、汞三項重金屬指標偏高,主要是因為含油污泥本身含有的重金屬在生物處理過程中難以被吸附或降解,含量偏高。因此生物處理后的含油污泥不能用于水源涵養林等屬于自然保育的綠(林)地的綠化種植土壤,但可以滿足公園、學校、居住區等與人接觸較密切的綠(林)地等綠化種植土壤對重金屬含量要求。

表5 含油污泥生物處理后樣品對標檢測結果Table 5 Test results of oily sludge after biological treatment

目前國家在政策層面沒有為含油污泥資源化提供有效支撐,限制了含油污泥生物處理技術的大規模應用。但目前“點對點”定向資源化利用為含油污泥資源化提供了政策突破口,將會是該技術未來工程化應用的主要突破方向。

4 結論

本文依托含油污泥生物處理中試工程,分析了生物處理后物料的危險性特性,探索了資源化利用途徑,得到以下結論:

(1)按照危險廢物鑒別標準,生物處理后的含油污泥樣品不具備易燃性,浸出毒性、毒性物質含量均未超過標準限值,已不具備危險特性,為實現資源化利用奠定基礎。

(2)生物處理后含油污泥樣品的主要理化指標和安全指標滿足《綠化種植土壤》(CJ/T 340—2016)中Ⅱ級指標,為生物處理后含油污泥提供了資源化利用出口。

(3)由于危險特性分析過程和資源化利用過程,重金屬含量是關鍵指標,而生物處理技術無法有效去除含油污泥中的重金屬,因此在生物處理前需要對初始物料特性進行詳細分析,以免出現重金屬超標導致無法實現資源化利用問題。