“發展中國家”概念過時了嗎

——世界銀行的一種觀點及其評述

張 桐

一、世界銀行放棄“發展中國家”概念的嘗試及其理由

在2016年4月11日,世界銀行發布的《世界發展指標》總報告的序言部分,世界銀行集團發展經濟學數據組主管傅海珊(Haishan Fu)寫道:“受可持續發展目標(Sustainable Development Goals)的總體議程的啟發,本年度的世界發展指標就全球與地區組別在圖表中的展示方式也作出了一項調整。除非特別說明,我們不再區分發展中國家(developing countries)(在早期版本中被定義為低收入和中等收入國家)和發達國家(developed countries)(在早期版本中被定義為高收入國家)。地區組別的劃分所依據的是地理范圍,而非之前被稱為發展中國家的子類別。”①World Bank. World development indicators 2016[EB/OL].(2016-08-28)[2022-06-28]. http://documents.worldbank.org/curated/en/805371467990952829/World-development-indicators-2016.

2016年4月15日,世界銀行發展數據組經理尼爾·范特姆(Neil Fantom)、世界銀行高級數據科學家塔里克·霍哈爾(Tariq Khokhar)與世界銀行發展數據組顧問伊迪·珀迪(Edie Purdie)在世界銀行“數據博客”(The Data Blog)上發表題為《2016年版〈世界發展指標〉發布:您不想錯過的三大亮點》的文章②FANTOM N, KHOKHAR T, PURDIE E. The 2016 edition of World Development Indicators is out: three features you won’t want to miss[EB/OL].(2016-04-15)[2022-07-15]. https://blogs.worldbank.org/opendata/2016-edition-world-development-indicators-outthree-features-you-won-t-want-miss.,其中所列的第二個亮點為“我們不再把國家區分為‘發展中’和‘發達’兩類”③此為官方中譯版的表述,對英文原版的更恰當翻譯應當是“我們不再區分‘發展中’與‘發達’國家”,參見KHOKHAR T,SERAJUDDIN U. Should we continue to use the term “developing world”?[EB/OL].(2015-11-16)[2022-06-23]. http://blogs.worldbank.org/opendata/ch/should-we-continue-use-term-developing-world.,在該部分,作者援引一篇由塔里克·霍哈爾和世界銀行發展數據組高級經濟學家烏馬爾·賽拉朱丁(Umar Serajuddin)撰寫的早期評論性文章《我們應繼續使用‘發展中世界’(developing world)一詞嗎?》④KHOKHAR T, SERAJUDDIN U. Should we continue to use the term “developing world”?[EB/OL].(2015-11-16)[2022-06-23].http://blogs.worldbank.org/opendata/ch/should-we-continue-use-term-developing-world.,并指出本次提問與討論的最后答案是,“發展中國家”一詞的“相關性日漸減弱,隨著可持續發展目標側重于全世界,我們應開始在我們的數據出版物和數據集中逐步淘汰‘發展中國家’一詞”⑤同④。,作者進一步重申,“因此,《2016年世界發展指標》報告不再區分發展中國家和發達國家”⑥在放棄使用“發展中國家”概念的表述方面,世界銀行的官方用語一般為“不再區分”(no longer distinguish),有時也采用“淘汰”(phase out)等表述。一些西方媒體對此的新聞報道則采用“禁止”(ban)、“消滅”(eliminate)、“不再存在”(no longer exists)等較為極端的表述。本文一般采用“不再使用”“放棄使用”等用語。。

自此,世界銀行第一次正式公開表明放棄使用“發展中國家”概念,而且確實在《世界發展指標》這一具有國際影響力的報告中放棄了這一概念。《2016年世界發展指標》報告中,除了在對聯合國“可持續發展目標”的原文引用中出現了50次“發展中國家”一詞⑦還有一處是“Small Island Developing States”的特指。,報告中再沒有出現這一概念。而在《2017年世界發展指標》報告中,除了在對這一概念的簡要說明時提到了一次“發展中國家”概念,其他部分再沒有出現相關表述⑧此處所指的用詞頻率不僅包含developing country/countries,也包含developing economy/economies,developing region/regions、developing state/states、developing nation/nations、developing world等相似表述。。盡管世界銀行在其他官方文件(例如同樣具有世界影響力的年度《世界發展報告》)中,仍然繼續使用“發展中國家”等概念,盡管此前也有一些試圖拋棄“發展中國家”概念的西方聲音,但作為一個具有重大國際影響力的國際組織,尤其是一個以援助發展中國家為己任的國際組織,世界銀行的這一宣示與做法將產生何種影響⑨部分西方媒體的報道與討論可參見LYNN M. Why the title of “developing country” no longer exists[EB/OL]. (2016-05-23)[2022-06-04].https://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/23/why-the-title-of-developing-country-no-longer-exists;KENNY C.“Developing”?Nay!Shun![EB/OL].(2016-06-08)[2022-06-09]. https://slate.com/news-and-politics/2016/06/the-world-bank-hasbanned-the-term-from-its-flagship-data-publication-good.html;NKUSI F. WB is eliminating the term ‘developing countries’ from its vocabulary[EB/OL].(2018-12-04)[2022-06-08]. https://www.newtimes.co.rw/opinions/wb-eliminating-term-developing-countries-itsvocabulary.?如果這種觀點得到越來越多的默許或認可,如果這一全球治理與國際關系的基礎性概念被動搖,全球治理與國際關系的現實與理論會發生哪些新的變化?其對治理話語和國家(尤其是發展中國家)自身的治理實踐又會帶來什么影響①“發展中國家”概念在表面上屬于國際關系領域的議題,但由于概念及其反映的指標、主張、價值觀等在全球范圍內的廣泛擴散和深度滲透,它也成了發展領域和治理領域中的一個重要議題。“發展中國家”等概念不僅是對國家或地區的簡單分類和指稱,當“眾多使用者,從政策制定者、商業組織、媒體到學生,都接納了世界銀行的數據和分類方式”,當“學術界和媒體頻頻將其視為分析發展趨勢的一個有效標桿”,這就會影響決策者的資源分配和規則制定,甚至將這種分類方式改造為國家治理的“雄心壯志”,那就是在一定時期內努力從“發展中國家”躍遷成“發達國家”,參見FANTOM N J, SERAJUDDIN U. The World Bank’s classification of countries by income[EB/OL].(2016-01-04)[2022-06-09]. https://ssrn.com/abstract=2741183. 換言之,它對國家治理的話語和實踐也產生了重要影響。?因此,我們有必要對世界銀行的這一觀點及其背后的主張、邏輯、論據和價值等進行深度解剖。

世界銀行為何主張放棄“發展中國家”這一概念?世界銀行并未就此給出系統而詳盡的理由或說明。盡管放棄概念的主張正式公布于《2016年世界發展指標》報告中,但該報告中并未詳述相關理由,僅僅極為簡略地以一句“受可持續發展目標的總體議程的啟發”②World Bank. World development indicators 2016[EB/OL].(2016-08-28)[2022-06-28]. http://documents.worldbank.org/curated/en/805371467990952829/World-development-indicators-2016.來暗示其背后的觀念。同時期尼爾·范特姆等人發表于“數據博客”的宣傳性博文同樣如此,除了“可持續發展目標側重于全世界”的含糊說辭,也未提供更多的解釋。不過,這篇博文卻提及了一篇十分重要的評論性文章,即上文提到2015年11月16日發表在“數據博客”上的《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》一文③為方便起見,文后涉及《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》中的相關引文不再另行標注文獻出處。盡管該文的作者都是世界銀行的重要職員,該文也發表在世界銀行的官方平臺,但它是否能夠代表世界銀行的觀點則是一個值得探討的問題,放棄使用“發展中國家”概念的主張在復雜的世界銀行內部具有多大的認可度或代表性也值得進一步討論,因此本文的副標題為“世界銀行的一種觀點”。,該文就相關問題作了相對詳細但仍然不夠充分的討論,這也成為我們解讀世界銀行放棄“發展中國家”概念之主張最為重要的文獻之一。

《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》以一幅動態的世界地圖開啟,該動態圖從統一粉色的世界地圖(The World)變化到被劃分為“發展中國家”(標識為綠色)與“發達國家”(標識為粉色)的雙色地圖,再變換成包含“低收入國家”(標識為藍色)、“中等收入國家”(標識為綠色)以及“高收入國家”(標識為粉色)的三色地圖。后兩者顯示了世界銀行對全世界進行劃分的兩種表述方式④這兩種方式都是基于同一個劃分標準,即基于阿特拉斯方法(Atlas Method)計算得出的人均“國民總收入”(Gross National Income,GNI),依據每年新確立的分類閾值和各國人均國民總收入數據將各個國家分為“低收入國家”“中等收入國家”(進一步分為“中低收入國家”和“中高收入國家”)和“高收入國家”,其中的“高收入國家”被世界銀行稱為“發達國家”,而其他類別被合稱為“發展中國家”。因此,嚴格地說,這兩種方式是世界銀行分類法的兩種不同的表述方式,而非兩種不同的分類方法。,從而也預示了該文的討論議題(即如何對世界進行分類)以及世界銀行的觀念主張和行動計劃(即從“發達—發展中”的區分完全轉向“低收入—中等收入—高收入”的收入劃分⑤所謂完全轉向,即指在2016年以前,世界銀行在其文獻中同時大量使用了“發達—發展中”和“低收入—中等收入—高收入”兩種表述,而2016年以后的計劃是僅僅使用后者的表述,而逐步拋棄前者。)。隨后,該文以“人類天然地會將事物進行歸類。經濟學家也不例外”⑥此處英文原文為“humans, by their nature, categorize”,官方中譯文為“從本質上講,人以群分”,這一翻譯并不準確。這一頗具哲學口吻的語言開始書寫,在談及“發展中國家”這一核心概念后便迅速指出了世界銀行一直面臨的所謂困境,“但‘發展中世界’和‘發展中國家’等詞很棘手:即使我們謹慎地使用它們,并試圖澄清我們不是要對任何國家的發展現狀進行評判”①此前,世界銀行確實曾對其所使用的“發展中國家”與“發達國家”等概念做了特別說明,例如在《1989年世界發展指標》報告中提醒道,“這一表達的使用是出于便利性的考慮;它并不預示著該組別中的所有經濟體都在經歷著相似的發展,或者說其他經濟體已經達到了一個更好的或最終的發展階段”,參見CNO Y J, COATS JR W L, EVENHOUSE E A, et al. World development report 1989[R/OL].(1989-09-03)[2022-06-03].http://documents.worldbank.org/curated/en/667381468339905228/World-development-report-1989. 但實際上,世界銀行對這些術語的使用恰恰反映了其所反對的觀念。此外,世界銀行對相關概念的使用也遠遠沒有做到其所宣稱的“謹慎”。。緊接著,在簡要說明了所謂“分類工作面臨的挑戰和限制”和“其他組織如何對各國進行分類”后,該文直截了當地拋出了關鍵問題:“‘發展中世界’是個有用的類別嗎?”②KHOKHAR T, SERAJUDDIN U. Should we continue to use the term “developing world”?[EB/OL].(2015-11-16)[2022-06-23].http://blogs.worldbank.org/opendata/ch/should-we-continue-use-term-developing-world.。總結起來,除了其他一些次要的說明③例如,作者認為,人們似乎無法對“發展中國家”概念給出一個“更為精細的定義”(a more granular definition),同時作者還援引漢斯·羅斯林(Hans Rosling)的觀點,認為簡單地使用“發展中國家—發達國家”的二分是一種智識上的懶惰(intellectually lazy),而是需要更為精確的分類方法。,該文從三個方面對上述提問做出了回答,其分別被置于三個小標題之下,即“這一類別是否太寬泛或不再具有獨特性?”“‘發展中國家’日益趨異”以及“適用于部分國家,還是適用于全世界的目標?可持續發展目標”④同②。。這也可以被視為世界銀行決定放棄“發展中國家”概念的三點主要理由。在對這些理由進行逐一研判前,我們有必要簡要地描繪《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》對每個理由的論說過程⑤此處僅以盡可能清晰的簡明方式厘清其論說過程,具體請參見原文。另外,此處所列的簡要理由是根據其論述過程總結得出,與《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》的相關標題并不完全一致,尤其是理由一。在理由一部分,《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》所給出的標題是“這一類別是否太寬泛或不再具有獨特性?”,但這一標題尤其是其中的“太寬泛”表述似乎與該標題下的文字論述很不相符,“太寬泛”的概括似乎更符合理由二的闡述。。

理由一:“發展中國家”與“發達國家”變得沒有差別

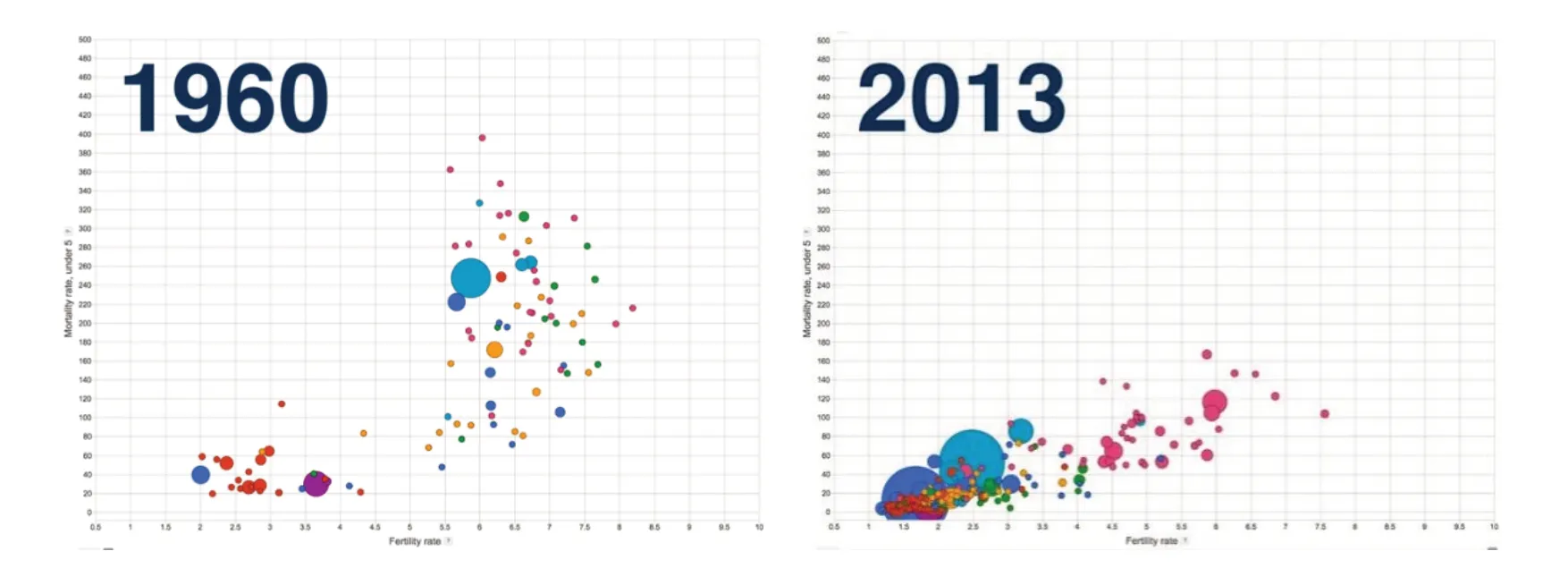

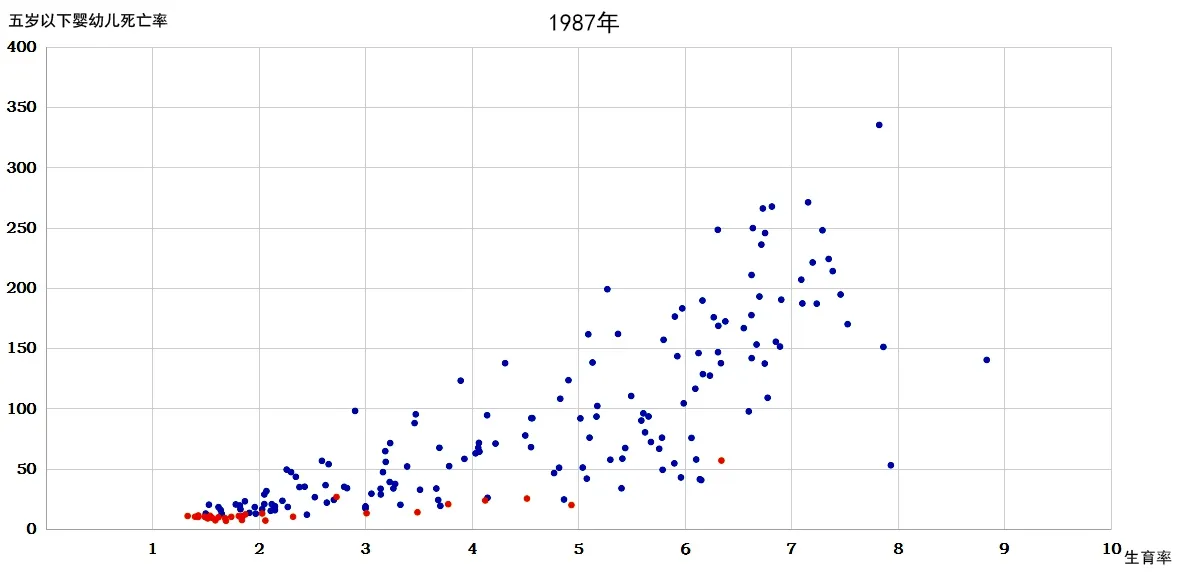

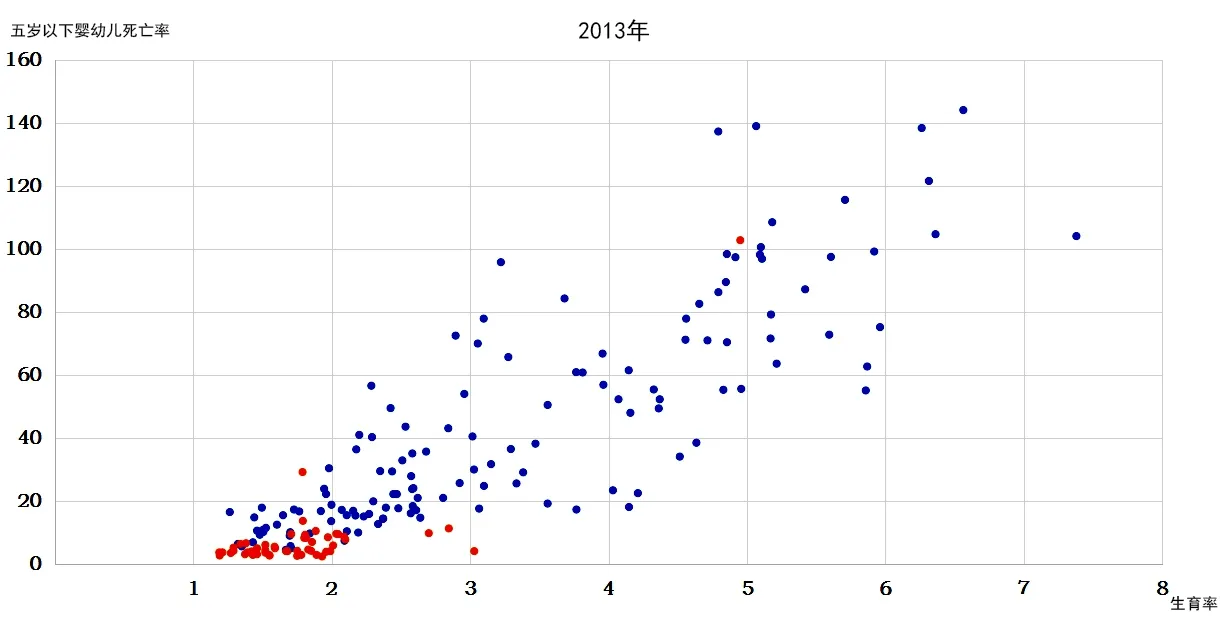

《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》選取生育率與(五歲以下)嬰幼兒死亡率兩個指標,引用多個國家在這兩項指標上自1960年以來的歷史數據從而繪制得出動態氣泡圖⑥Google(2019)[EB/OL].(2019-01-09)[2022-06-09]. https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=b&strail=false&bcs =d&nselm =s&met_x =sp_dyn_le00_in&scale_x =lin&ind_x =false&met_y =sp_dyn_tfrt_in&scale_y =lin&ind_y =false&met_s=sp_pop_totl&scale_s=lin&ind_s=false&dimp_c=country:region&ifdim=country&hl=en_US&dl=en_US&ind=false&icfg&iconSize=0.5.,并特別截取了1960年和2013年兩個年份的氣泡圖進行縱向比較,借此指出,在1960年,我們能夠明顯地在世界范圍內區分出兩類國家:即位于圖像左下角的生育率和嬰幼兒死亡率都較低的國家(也即“發達國家”)和位于圖像右上角的生育率和嬰幼兒死亡率都較高的國家(也即“發展中國家”);但是到了2013年,絕大部分的國家都移動到了圖像的左下角位置,即它們的生育率和嬰幼兒死亡率都較低(見圖1)。文章進而推論,由于“發展中國家”與“發達國家”在重要指標上變得逐漸趨同,因此相關的概念區分也就變得無用了。

圖1 《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》引用的全球生育率與五歲以下嬰幼兒死亡率變化圖(1960 vs 2013)

理由二:“發展中國家”內部“日益趨異”

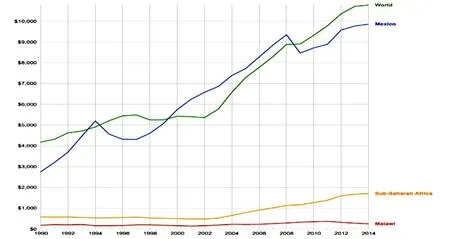

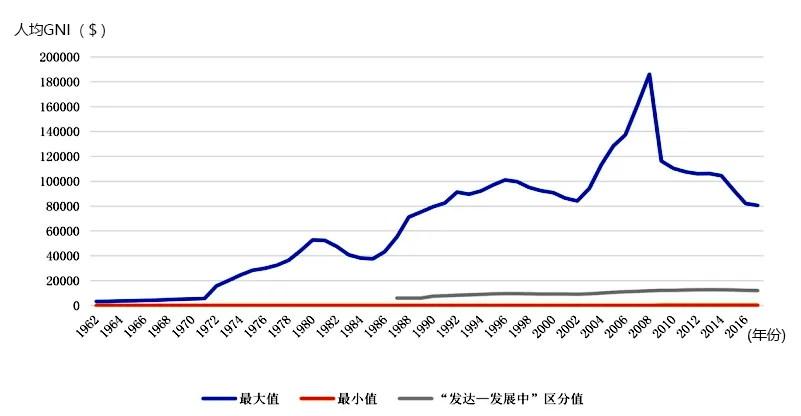

《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》選取馬拉維和墨西哥兩個個案進行比較,援引由二者的歷史人均國民總收入數據組成的折線圖(見圖2),指出二者的人均國民總收入(馬拉維250美元,墨西哥9860美元)相差近40倍,同時,二者的絕對貧困率(馬拉維70.91%,墨西哥2.68%)也相差巨大。據此推論,將差距如此大的兩個國家同時歸入“發展中國家”這一組別是不合適的,進而寫道:“如果說‘發展中世界’的分類方法是用來將具有相似特征——即人們過著相似的生活——的國家歸入一組,這種方法似乎越來越不合適。”①KHOKHAR T, SERAJUDDIN U. Should we continue to use the term “developing world”?[EB/OL].(2015-11-16)[2022-06-23].http://blogs.worldbank.org/opendata/ch/should-we-continue-use-term-developing-world.

圖2 《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》引用的馬拉維與墨西哥的人均國民總收入變化圖

理由三:聯合國“可持續發展目標”適用于全世界

《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》以及世界銀行的其他相關文獻均指出,聯合國于2015年制定的“可持續發展目標”是繼“千年發展目標”之后的一個全新目標,而且是一個適用于包括“發展中國家”與“發達國家”在內的所有國家的全球性目標(goals for the world)。世界銀行似乎認為,在這一全球性目標的感召下,“發展中國家”與“發達國家”的區分顯得過時了。

二、“發展中國家”與“發達國家”日益趨同?

誠然,《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》中理由一繪制的谷歌動態氣泡圖以其生動而鮮活的圖像展示了若干國家在若干指標上的歷史變遷①《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》在此處引用的圖片,其靈感可能源于2015年6月漢斯·羅斯林(Hans Rosling)在一次世界銀行活動中的演講,這次演講的主題是《超越開放數據:一種新的挑戰》(“Beyond Open Data: A New Challenge”),其中談及“發展中國家”的發展問題時,漢斯在演講的幻燈片中展示了一幅類似的動態圖,漢斯甚至用方框將1960年圖形中右上角的若干數據點圈出,并標為“發展中國家”,此后的動圖顯示,這些數據點逐漸脫離了這個方框,參見ROSLING H. Beyond open data: a new challenge from Hans Rosling[EB/OL].(2015-06-08)[2022-06-18]. http://live.worldbank.org/hans-rosling-beyond-open-data. Accessed November 18,2018.《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》也提及了漢斯,并鏈接了這一次演講。,也讓某些結論顯得很有說服力,甚至是如同讓數據自己說話那般不言而喻的。然而,論述說服力的必要前提是,從數據和圖像到某個人為得出的結論,中間所涉及的所有邏輯推導環節都必須是堅實的。

就《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》中的理由一而言,從生育率與嬰幼兒死亡率兩個指標到最后得出“發展中國家”一詞不再適用的結論,其中有多個論證環節都值得懷疑。首先,世界銀行話語中的“發展中國家”概念是依據人均國民總收入這一指標進行定義的,因此,圍繞概念是否繼續有效的所有爭論都必須以人均國民總收入為出發點,只要人均國民總收入指標能夠繼續將全球國家或地區有效地區分為“發達—發展中”兩類,那么相關概念就是有效的。從其他指標的比較中得出這兩類國家趨同進而推論概念失效,這種推理的邏輯起點本身就是有誤的。其次,所有指標的選擇及其測量都是人為的,而考慮到一些發展中國家幾十年來的高速發展,人為選擇幾個指標進而指出發展中國家與發達國家在一些指標上趨同是相當容易的,這同時也意味著,人為選擇幾個指標進而得出發展中國家與發達國家仍有差距也并非難事。至于《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》作者通過“這兩個指標通常被視為衡量一國總體福祉水平的替代指標”②KHOKHAR T, SERAJUDDIN U. Should we continue to use the term “developing world”?[EB/OL]. (2015-11-16)[2022-06-23].http://blogs.worldbank.org/opendata/ch/should-we-continue-use-term-developing-world.的說辭來為其指標選擇進行辯護,則是不攻自破的。因為,生育率與嬰幼兒死亡率尤其是后者固然重要,但絕不可能完全替代其他指標或維度來描繪一個國家的境況。最后,數據質量以及數據可比性存在差異,尤其是1960年代的數據質量,而數據統計口徑和測量方法等在不同國家之間存在差異也是不爭的事實,這使得我們必須審慎對待基于數據的國際比較③世界銀行甚至在《世界發展指標》報告中首先聲明,“世界銀行并不保證報告中數據的準確性”,盡管其基于這些數據進行了大量的國際比較、歷史分析與趨勢判斷,甚至這些數據及其報告也成為世界銀行開展業務的重要參考。。

當然,即使我們拋開指標選取與衡量、數據質量與可比性等統計學上的通常顧慮,就理由一本身所涉主題而言,仍然存在許多嚴重問題。首先,《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》所引用的氣泡圖中并沒有區分“發展中國家”與“發達國家”,只是對不同地理區域的國家以不同顏色進行標識。顯而易見,根據此圖,我們無法得出關于“發展中國家”或“發達國家”的任何結論。考慮到世界銀行關于“發達國家”與“發展中國家”的區分,盡管在原圖中,處于右上角的國家確實多為發展中國家,在左下角的國家也確實多為發達國家,但仍有特例存在,例如在2013年,赤道幾內亞的生育率(4.952)和嬰幼兒死亡率(102.8)都較高,但是它卻屬于發達國家;相反,匈牙利的生育率(1.35)和嬰幼兒死亡率(5.6)都很低,但2013年匈牙利仍然是發展中國家④World Bank. Fertility rate, total[EB/OL].(2018-06-23)[2022-06-23]. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?view=chart.⑤World Bank. Fertility rate,under-5[EB/OL].(2018-07-08)[2022-07-08]. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?view=chart.。簡言之,在未區分“發展中國家”與“發達國家”的情況下,僅僅依據圖中數據點所處的位置,就斷言“生育率和嬰幼兒死亡率水平低的國家(‘發達國家’)以及生育率和嬰幼兒死亡率水平高的國家(‘發展中國家’)”①KHOKHAR T, SERAJUDDIN U. Should we continue to use the term “developing world”?[EB/OL]. (2015-11-16)[2022-06-23].http://blogs.worldbank.org/opendata/ch/should-we-continue-use-term-developing-world.的表述實在缺乏必要的嚴謹性。其次,只有當數據量相同,至少相近時,基于歷史數據進行的群體比較才有意義。但是,理由一所截取的1960年,只有99個國家的數據,而到了2013年則有多達190個國家的數據,近2倍的數據量差別使得這一比較的意義大打折扣。僅從氣泡圖來看,2013年圖像中的圓點顯著增多,加之坐標軸固定所致的誤導,在視覺上,圓點的密集程度就在無意中被擴大。最后,也是該動態氣泡圖最致命的缺陷,即從1960年直至今日,所有年份數據的呈現都保持了原始坐標軸的固定不變,即縱軸的嬰幼兒死亡率保持在0~500不變,橫軸的生育率保持在0~10不變。事實卻是,隨著時間的推移,大部分國家在這兩個指標上的得分都在逐年降低,如果依舊保持原始坐標軸固定不變,各個國家的數據不斷集中的趨勢就會在視覺效果上被放大,依據這樣的數據圖,我們只能得出相關國家在相關指標上的歷史變動情況,而無法得出國家間的差異是增大還是縮小的結論。因此,正確的做法應當是,根據被考察年份的具體情況重新設計坐標軸。然而,正是這一嚴重錯誤導致了讀者在視覺上看到多個國家明顯集中的趨勢,進而多個國家逐漸趨同的結論也就更容易被讀者所接受。作為世界銀行的數據專家,其對于坐標軸的設定會影響數據呈現及相應判斷這一基本的統計學常識是清楚的,但其仍然依據不恰當的數據圖推導出錯誤的結論,或者說,為自己預先持有的主張輕率地尋找不匹配的數據支持,其背后的觀念是值得懷疑的。

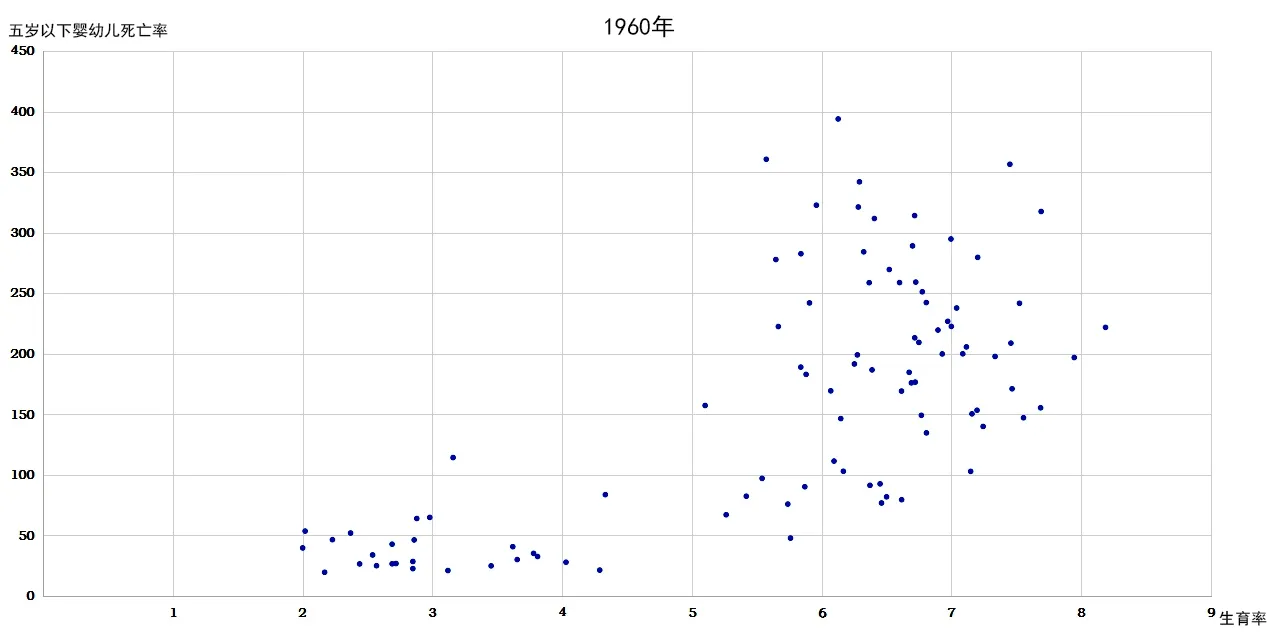

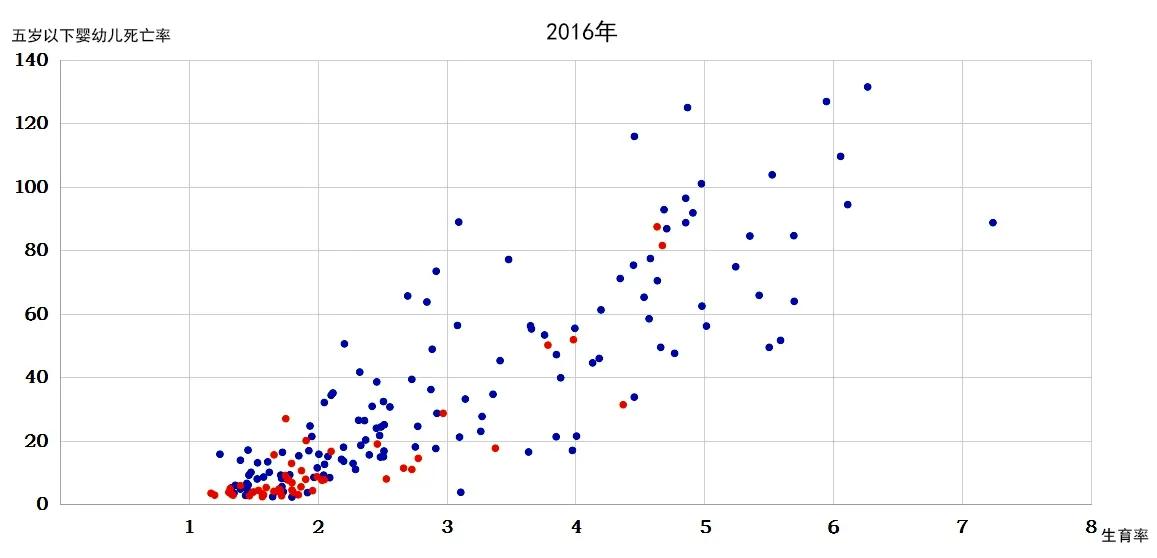

在此,筆者根據世界銀行的數據重新繪制了全球國家在生育率和嬰幼兒死亡率兩項指標上的氣泡圖,并特別截取了1960年(理由一比較的年份)、1987年(世界銀行完全依據收入標準對發展中國家與發達國家進行劃分的第一年②1989年以前,“發展中國家”一詞是世界銀行對全球國家或地區進行分類時的一個明確的分類組別名稱,但其分類依據卻十分模糊;1989年以后,世界銀行重新調整了分類方法,即完全按照人均國民總收入對全球國家或地區進行排序,并進而區分出了“發達國家”與“發展中國家”,依據新方法的首次分類是基于1987年的數據做出的,故此處選擇1987年。)、2013年(理由一比較的年份)以及2016年(世界銀行數據所包含的最近年份)四個年份,以展示理由一所引用的氣泡圖所產生的統計學謬誤(圖3—圖6)。圖中,為了克服上述的第一個缺陷,筆者用不同顏色標注了世界銀行所區分的發達國家與發展中國家,而且這一區分是根據世界銀行每年更新的分類結果重新進行標識。其中,1960年沒有相關區分,也缺乏人均GNI數據。

圖3 修正后的全球生育率與五歲以下嬰幼兒死亡率變化圖(1960年)

圖4 修正后的全球生育率與五歲以下嬰幼兒死亡率變化圖(1987年)

圖5 修正后的全球生育率與五歲以下嬰幼兒死亡率變化圖(2013年)

圖6 修正后的全球生育率與五歲以下嬰幼兒死亡率變化圖(2016年)

關于第二個缺陷,筆者在此所選取的后面三個年份的數據量分別為:185、184、184①此處數據量的統計是同時含有兩個指標信息的數據量。。至于第三個缺陷,自然是在生成圖表時,由Excel自動選擇坐標軸的區間,而非將其固定在原始區間上。結果顯示,四張圖的縱軸最大值從1960年的450依次降為400、160和140,橫軸也有一定的變動。就結果來看,新的氣泡圖驗證了我們上述的批判。在未區分發展中國家和發達國家的情況下,僅僅根據指標得分或數據點所處位置進行簡單判定,確實存在問題。尤其在左下角位置,部分“發展中國家”與部分“發達國家”在相關指標上得分相近的情況一直存在;而在右上角位置,尤其在最近的2016年,仍有多個發達國家的數據點處于這一區域。至于最致命的缺陷三,新的氣泡圖清晰顯示,我們依舊能夠明顯地區分出“發展中國家”與“發達國家”兩類國家。也就是說,在重新設計了數據圖后,可以看到,發展中國家與發達國家所謂趨同的結論并不成立,二者間的差距仍然存在。進而,從國家間趨同得出“發展中國家”概念失效的推論是站不住腳的。當然,需要說明的是,我們并不是在否認發展中國家所取得的現實成就,在一些指標上,發展中國家的得分確實是在向發達國家靠攏,或者說,與早期相比,縮短了與發達國家的距離,但這并不意味著,二者之間就沒有差距,更不意味著,“發展中國家”的概念失效了。

三、“發展中國家”內部日益趨異?

《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》中理由一的論述至少是對發展中國家和發達國家的總體情況進行描述(盡管此種研判存在嚴重誤導),而理由二通過選取墨西哥和馬拉維兩個個案進行論證的做法就更難有說服力了。首先,顯而易見,理由二所涉及的只是個案,甚至是個案中的極端案例。根據世界銀行慣用的人均國民總收入指標[GNI per capita, Atlas method (current US$)],在全球收入排名中,馬拉維通常都位列最后幾名,且一直處于低收入國家行列;而墨西哥的人均國民總收入在中等收入國家之列,而且在1990年以后一直屬于中高收入國家。人為選擇兩個差異巨大的個案進行比較,進而得出整個“發展中國家”群體內部差異大的結論,這種推理顯然是無法成立的。理由二提及的1.9美元貧困線指標存在同樣的問題。其次,即使是兩個極端個案,理由二在其文字闡述中也僅僅選用了某一年②該收入數據疑似為2015年的數據。原文并沒有指出其所引數據的時間、來源和測量方法等,根據墨西哥人均國民總收入9860美元的數據來看,此處應為2015年的數據,但是2015年,馬拉維的人均國民總收入為340美元,而非文中所列的250美元。的數據而非歷史數據進行比較。顯然,無論基于截面數據所得出的結果如何,都無法得出“日益趨異”這類有關縱向趨勢的判斷。事實上,《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》中也出現了一張反映墨西哥和馬拉維歷史收入數據的折線圖(圖2),這幅圖至少顯示出這兩個國家的收入差距處于不斷擴大的趨勢,在表面上更能支撐理由二的判斷,但奇怪的是,相關作者并未對該圖做出更多的解釋。即便如此,我們也只能得出墨西哥和馬拉維的人均國民總收入差距在逐漸增大,而無法得出任何有關“發展中國家”這個包含一百多個國家在內的類別的總體判斷③從1987年(自然年)至今,世界銀行所劃定的“發展中國家”數量最少時為125個(1987年),最多時為165個(1992年和1993年)。。另外,圖2也顯示出選取馬拉維和墨西哥兩個極端案例的另一個不當之處,這可能是相關作者如此選擇的另一重隱情:相比墨西哥的人均國民總收入從1962年的360美元至如今的9000美元的快速增長,馬拉維的人均國民總收入增長速度則相當緩慢,將一個發展緩慢和一個發展較快的個案放在一起進行比較,“日益趨異”的結論在表面上顯得較為清晰。總而言之,從多達一百多個國家中,人為選擇兩個國家和特定指標以得出其差距不斷增大,要實現這一點并非難事。按照這一邏輯,也可以輕松找到差距不斷縮小的兩個國家,但是否可以據此推導出群體內部“日益趨同”?

不過,從概念的本質或其有效性來看,上述批判乃是次要的。因為,一個分類概念是否有效,完全取決于它是否能在特定維度上將其與其他類別加以區分,而不是這一類別內部是否存在差異或者差異的大小。就一組分類概念而言,只要在其概念界定的特定維度上劃分出若干類別,那么這組概念就是有效的;更進一步,如果這種劃分對人類的認知或實踐具有一定的促進功能,那么這組分類概念就是有意義的。“發展中國家”概念之所以有效并將持續有效,就是因為它所指的那些國家或地區在特定維度上能夠與被稱為“發達國家”的那些對象區分開來。而且在促進人類發展和改善國際關系等意義上,這種區分不僅是有效的,而且是有益的、重要的。以世界銀行自身為例,世界銀行自1989年起,依據人均國民總收入將全球國家劃分為“低收入—中等收入—高收入”三大類,并同時將前兩類與第三類分別稱呼為“發展中國家”和“發達國家”,這種概念的定義和區分在人均國民總收入這個維度上就是有效的。因為,就人均國民總收入而言,“發展中國家”與“發達國家”確實存在差距,即便這一差距在某些意義上可能在縮小,但二者間的差距依舊是明顯的且重要的,這種類別間的重要差異本身就顯示了概念的有效性。而至于“發展中國家”這一分類概念內部的多個對象之間是否在某些維度上存在差異則完全屬于另外一個問題。因此,理由二所采用的論證方式,無論其論證的邏輯是否自洽,也無論其推理的結果是什么,都與“發展中國家”這個概念是否有效的問題沒有直接關系。

顯然,分類概念的內部必然會有差異。因此,我們很容易找到某個指標指出“發展中國家”內部的若干國家間存在差距,理由二援引的貧困率指標就是如此,它犯了與理由一——依據生育率和死亡率而非人均收入指標——同樣的錯誤。此外,即使在概念所定義的維度上,分類概念內部的差異也是存在的。以人均國民總收入為依據,無論如何劃分,所得出的各個類別內部仍然會有差異,而差異的大小則完全取決于言說者所選取的參考對象。因此,在“發展中國家”內部出現類似墨西哥與馬拉維這樣的差距并不奇怪。而“發達國家”內部同樣如此,以2008年為例,排名第一的摩納哥(186080美元)是最后一名波蘭(11970美元)的15.5倍,收入相差17萬美元①World Bank.GNI per capita, atlas method[EB/OL].(2018-07-08)[2022-07-08].https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?view=chart.。另一個統計學上的誤導可能是,墨西哥與馬拉維的人均國民總收入相差近40倍,這種差距比這里的15.5倍更大嗎?顯然不是!因為從差距的絕對量來看,后者的差距更大。圖7展示了世界銀行公布的發達國家與發展中國家人均國民總收入的區間分布。

圖7 “發達國家”與“發展中國家”人均國民總收入的區間

顯而易見,發展中國家的人均國民總收入總體上處于較低水平,而發達國家的收入明顯高出發展中國家。藍色線條與灰色線條之間的缺口明顯超過灰色線條與橙色線條間的缺口,這就意味著,如果要從組別內部尋找個案進行差異比較,很容易找到發達國家內部存在巨大差異的情形。按照理由二的推導邏輯,這是否意味著“發達國家”的概念也是無效的①盡管世界銀行聲稱,逐步淘汰“發達國家—發展中國家”的劃分。但有意思的是,相關表述及其在西方引發的部分討論都將矛頭指向了“發展中國家”的概念,而放棄“發達國家”概念的主張則被忽略了。?

很顯然,劃分的類別越多,類別內部的差異就相應地越小。因此,依據收入劃分所得的“低收入—中等收入—高收入”三類別或者“低收入—中低收入—中高收入—高收入”四類別劃分就顯然比“發達—發展中”的兩類別更為精細,然而這并不意味著前者的三分法或四分法就比后者的兩分法更好,包括世界銀行倡導的——正如《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》開始的那幅動態圖所預示的——拋棄二分法而擁抱更多的類別劃分。無論是三分法還是四分法,某個組別內部仍然會存在明顯的差異。按照理由二的推導邏輯,我們完全可以得出,也應當拋棄三分法或四分法,而歡迎更為精細的多分法……以此類推,國家分類乃至任何分類都失去了意義?顯然,“發達國家—發展中國家”的二分法清晰地表達了當今世界發展不均衡這一不爭的事實,發展中國家內部必然會存在差異,如果有其他需要,我們完全可以在這一概念內尋求更進一步的區分,例如聯合國就在“發展中國家”的大概念中區分出了“內陸發展中國家”(landlocked developing country)、“小島嶼發展中國家”(small island developing country)以及“最不發達國家”(least developed country)等概念以顯示相關國家或地區的特殊性,而非簡單地放棄“發展中國家”的概念。

四、聯合國“可持續發展目標”否認國家差異?

相比前兩個理由,理由三并沒有數據支撐,而僅僅通過文字上的闡述。但是,在所有理由中,仰賴“可持續發展目標”的理由三似乎是最重要的一個,因為這是《2016年世界發展指標》報告在正式宣布放棄使用“發展中國家”概念時唯一提及的理由。不過,盡管理由一與理由二的論證邏輯是不恰當或錯誤的,但其至少包含了某種推理在內。相較之下,理由三的論述嚴重缺乏邏輯,更像是在隱晦地暗示。《2016年世界發展指標》報告中所謂“受可持續發展目標的總體議程的啟發”的表述實在是太過模糊,我們無從知道這里所說的“啟發”是何種啟發。《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》雖然在這個主題上多花了一點筆墨,但總是在顧左右而言他,沒有給出清晰的邏輯推理,最后卻說“這也是逐步棄用‘發展中世界’一詞的另一個有說服力的理由”②KHOKHAR T, SERAJUDDIN U. Should we continue to use the term “developing world”?[EB/OL]. (2015-11-16)[2022-06-23].http://blogs.worldbank.org/opendata/ch/should-we-continue-use-term-developing-world.,讀者完全體會不到其中的說服力何在,只能從這些表述中猜測其背后的觀念。

世界銀行背后的觀念似乎是,早年的“千年發展目標”并非是一個全球性的目標。《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》指出,“千年發展目標”議程明確地將世界分為發展中國家與發達國家兩類,即八項目標中的前七項(涉及貧窮和饑餓、教育、性別、兒童、產婦、疾病、環境)都是關于發展中國家的,而最后一項有關伙伴關系的條款是關于發達國家的。世界銀行似乎是在說,“千年發展目標”主要是針對發展中國家的,即使涉及了包含“發展中國家”與“發達國家”在內的所有國家,也在目標設定時對發展中國家與發達國家進行了明確區分,因此很難說它是一個全球性的框架。同時,世界銀行似乎還在暗示,在這種明確的二分框架中,國家(主要指發展中國家)發展的目標指向就是發達國家,因此,在這一框架下,“發達國家—發展中國家”的區分是有效的①該邏輯背后所暗示的觀念恰恰印證了世界銀行歷來所公開反對的:“發達國家—發展中國家”的表達暗示了“發達國家”處于更好的發展階段,而“發展中國家”應當向“發達國家”看齊,參見CHO Y J, COAST Jr W L, EVENHOUSE E A, et al. World development report 1989[R/OL].(1989-09-03)[2022-06-03].http://documents.worldbank.org/curated/en/667381468339905228/Worlddevelopment-report-1989.。而相比之下,新興的“可持續發展目標”卻是在“為作為一個整體的全世界制定目標”(setting goals for the world as a whole),它“強調所有人群(all groups of individuals)實現這些目標的必要性”②KHOKHAR T, SERAJUDDIN U. Should we continue to use the term “developing world”?[EB/OL]. (2015-11-16)[2022-06-23].http://blogs.worldbank.org/opendata/ch/should-we-continue-use-term-developing-world.,在這一整體性的目標制定過程中,似乎就無須繼續區分發達國家與發展中國家了。簡言之,就發展目標而言,所有國家都朝向一個共同的目標——“可持續發展”。2013年,世界銀行的一篇分析報告中也指出,“由于處在所有收入水平的國家都在尋求朝向可持續發展進程的支持,將發展中國家區分為低收入、中低和中高收入類別的傳統做法變得越來越不合適(less relevant)”③World Bank. The World Bank Group strategy (Vol.2): final report(English)[R/OL].(2013-05-13)[2022-05-13]. http://documents.worldbank.org/curated/en/732401468327402395/Final-report.。

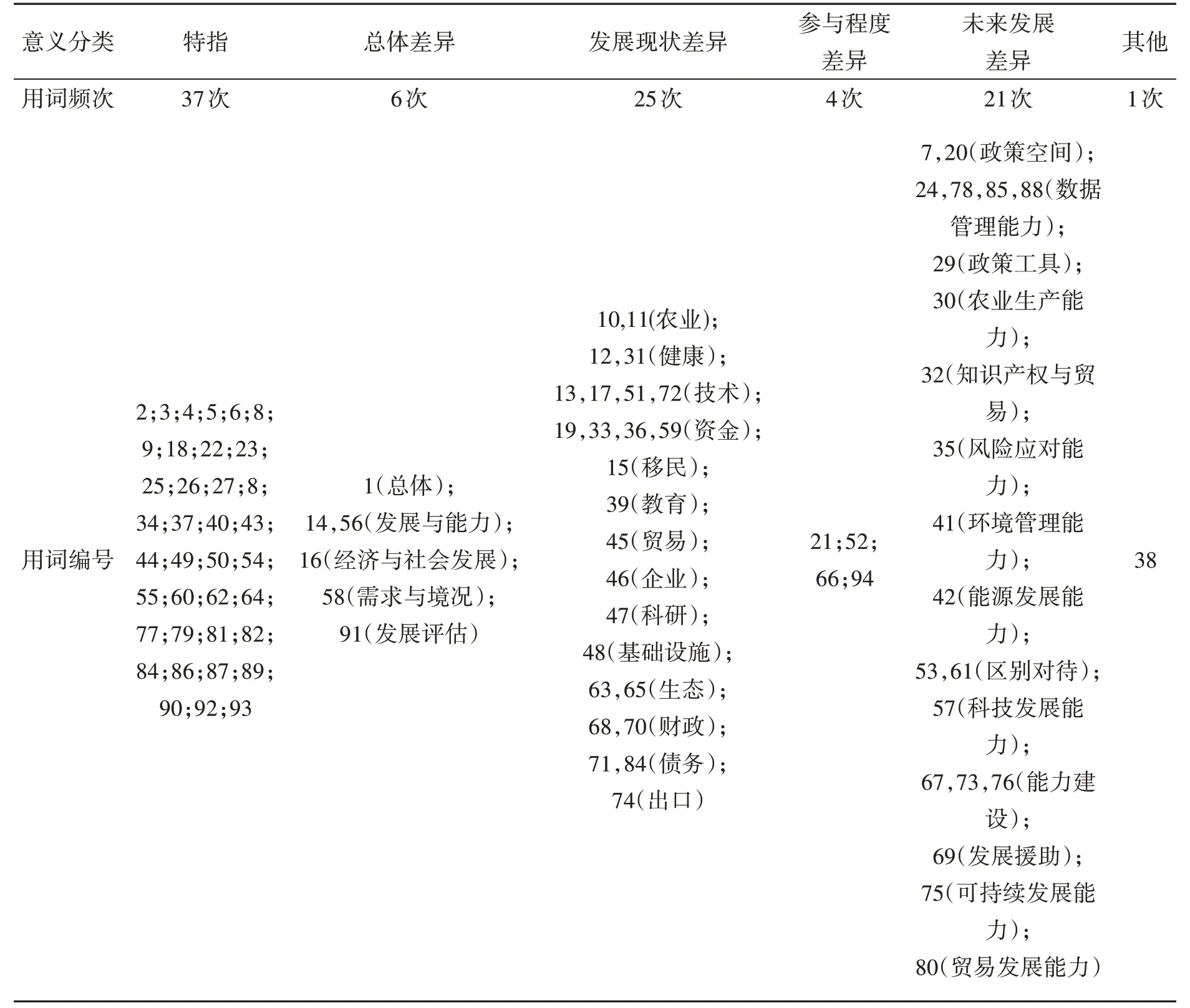

但是,這種論證同樣是站不住腳的。一個明顯的事實是,聯合國于2015年通過的A/RES/70/1決議《變革我們的世界:2030年可持續發展議程》文件本身就使用了多達94處的“發展中國家”概念,僅在具體的“可持續發展目標與具體目標”部分(也是最被廣泛傳播的部分),也使用了多達50次“發展中國家”概念④United Nations.Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development[EB/OL].(2015-05-19)[2022-05-19].http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.。顯然,《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》也注意到了這一事實,指出“在提出的可持續發展目標的169項具體目標中,仍有31項目標指向‘發展中國家’”⑤同②。,但該文在指出這一點后立刻給出了一條自我辯護的借口,“在我們看來,這反映出了這一簡便性說法在發展領域是多么的根深蒂固”⑥同②。。因此,我們有必要對“可持續發展目標”議程中大量使用的“發展中國家”概念進行更為詳細的分析與解讀,以充分揭示這些概念所要表達的觀點。

表1顯示,作為一個分類概念,“發展中國家”的概念處處都反映了被稱為“發展中國家”的對象與被稱為“發達國家”的對象之間的差異⑦表1所列只是對“發展中國家”概念的粗糙分類,各類別之間也并不是絕對排斥的。例如,“未來發展差異”中主要談及的能力問題也屬于“發展現狀差異”,但由于其對未來發展策略起到更為直接的作用,故將其歸為“未來發展差異”類別。表中的“特指”用法仍然反映了發展中國家與發達國家的差異,而且是巨大差異,因其屬于聯合國話語中的特定用法而在此處單列。另外,表1中“其他”一列中的第38處用法較為特殊,原文寫道:“到2020年,在全球范圍內大幅增加發達國家和部分發展中國家為發展中國家……提供的高等教育獎學金數量。”此處的用語反映了發達國家與部分發展中國家的相似性,以及發展中國家內部的差異性。。例如,14處“所有國家都要采取行動,發達國家要發揮帶頭作用,同時要考慮到發展中國家的發展水平和能力”⑧此處所引用法中提到的未來角色與發展能力可劃分至“未來發展差異”,涉及的發展水平問題可劃分至“發展現狀差異”,考慮到其同時暗示了上述兩個方面,故而劃分至“總體差異”。的表述既體現了二者在未來所承擔角色的不同,同時也反映了發展中國家在發展水平與發展能力上較為落后的現實。具體而言,這些差異大致可以分為三類。首先,發展中國家與發達國家在發展現狀上存在的明顯差距。該議程提及了發展中國家在基礎設施、科研、教育、衛生、財政、貿易、債務和資金等多個維度都落后于發達國家的現實,例如第39處在談及教育問題時寫道,“到2030年,大幅增加合格教師人數,具體做法包括在發展中國家,特別是最不發達國家和小島嶼發展中國家開展師資培訓方面的國際合作”①United Nations.Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development[EB/OL].(2015-05-19)[2022-05-19].http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.。

表1 聯合國“可持續發展議程”文件中的“發展中國家”概念使用

其次,發展中國家與發達國家在既有全球治理體系中的參與程度存在差距。第21處清晰地寫道,“我們承諾擴大和加強發展中國家……在國際經濟決策、規范制定和全球經濟治理方面的話語權和參與度”②同①。,“承諾”二字反映了二者在“話語權與參與度”方面的差距是明顯的,而且是亟待解決的。最后,發展中國家與發達國家在未來發展維度上也存在差異。該部分主要涉及發展中國家在謀求未來發展的各種能力(例如數據管理能力、環境管理能力、科技發展能力和風險應對能力等)方面存在特殊性,與發達國家的這些差異決定了發展中國家在未來發展中必須因時因地制宜,走一條符合自身歷史與現狀的發展道路。因此,第7處提到,在推進該全球性議程的同時,必須要“考慮本國實際情況、能力和發展程度,依照本國的政策和優先事項”,“我們將尊重國家的政策空間……特別是發展中國家”①United Nations.Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development[EB/OL].(2015-05-19)[2022-05-19].http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.。例如第 61處,為了尋求可持續發展,對漁業捕撈活動進行有效限制是必須的,但是,必須“同時承認給予發展中國家和最不發達國家合理、有效的特殊和差別待遇應是世界貿易組織漁業補貼談判的一個不可或缺的組成部分”。由此可見,聯合國公布的“可持續發展”議程中大量使用了“發展中國家”一詞,清晰表達了“發展中國家”與“發達國家”在多個維度上的差異,從而顯示了“發展中國家”一詞的持續有效性。

上述差異在聯合國“千年發展目標”(通常被拿來與“可持續發展目標”作比較)的相關文件中也得到了顯著體現②與“可持續發展目標”不同,“千年發展目標”涉及的官方文件較多,難以找到一個與“可持續發展議程”文件具有可比性的文本。。例如,在2000年9月聯合國A/RES/55/2決議《聯合國千年宣言》(“United Nations Millennium Declaration”)中10次使用了“發展中國家”概念,也表達了發展中國家在上述三個方面與發達國家的不同。例如,宣言指出,“因為盡管全球化帶來了巨大機遇,但它所產生的惠益目前分配非常不均,各方付出的代價也不公平。我們認識到發展中國家和轉型期經濟國家為應付這一主要挑戰而面臨特殊的困難”③United Nations. United Nations Millennium Declaration[EB/OL].(2000-06-04)[2022-06-04]. http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf.。這里不僅反映了發展中國家的特殊性,同時指出了全球化收益分配的不公。在2008年E/CN.3/2008/29《秘書長關于千年發展目標的監測指標的報告》(“Report of the Secretary-General on the indicators for monitoring the Millennium Development Goals”),該文件中第一次提出現行版本的千年發展目標中使用“發展中國家”概念17次,其中11次出現在現在通行的“千年發展目標”指標列表中④United Nations. Report of the Secretary-General on the indicators for Monitoring the Millennium Development Goals[R/OL].(2017-12-12)[2022-06-27]. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/640/43/pdf/N0764043.pdf?OpenElement.。總之,“發展中國家”概念所傳達的意涵在早前的“千年發展目標”與現行的“可持續發展目標”間并無差別。誠然,就這兩份規劃的制定過程而言,發展中國家在“千年發展目標”的生成過程確實參與度非常低,而“可持續發展目標”的制定則將包括眾多發展中國家與發達國家在內的不同主體囊括其中⑤曾育慧,江東亮.全球發展新紀元:從千禧年發展目標到永續發展目標[J].臺灣公共衛生雜志,2017(1):1-5.。在這個意義上,確實可以說,可持續發展目標更具全球性。但是,據此就得出“千年發展目標”是單方面的或者說不具有全球性的論斷顯然是不合理的。同時,更為重要的是,基于“可持續發展目標”對全球性的強調就聲稱“發展中國家”與“發達國家”的區分過時了,這種論斷明顯違背了聯合國相關主張與行動的內容與精神。顯然,只有清醒地認識發展中國家與發達國家之間的差異,努力促進發展中國家在全球治理中的參與度,發揮發展中國家與發達國家在未來全球發展中的差異化作用,才能更好地促進可持續發展目標的達成。

五、結論與啟示

綜上所述,世界銀行雖然明確提出將不再區分發展中國家和發達國家,但并未就此主張提供令人信服的理由。盡管《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》嘗試對其做出解釋,但其所論及的三點主要理由都是站不住腳的。理由一選取兩項指標的歷史數據所做的論述,人為放大了“發達國家”與“發展中國家”二者之間所謂的趨同,存在明顯的誤導性。理由二更以“發展中國家”群體中兩個極端案例的比較推導出“發展中國家”內部的所謂“日益趨異”,由此提出“發展中國家”概念之有效性的做法完全違背了“概念”的本質意義。理由三以聯合國“可持續發展目標”所強調的全球性來否定全球的差異性,顯然是對該議程的錯誤解讀。

從西方政治話語的角度看,“發展中國家”概念從產生、流行、演變到最后的試圖終結,無不體現了西方發達國家強勢的話語霸權。早在20世紀四五十年代,“發展中國家”一詞就已悄然產生,在當時的國際社會,對落后國家的主要稱呼還是“不發達國家”或“欠發達國家”,然而,美國等西方發達國家逐漸發現,“不發達”(underdeveloped)與“發達”(developed)這組稱謂由于“under”這一否定詞而表現出較為明顯的對立色彩,用這樣的詞匯來宣揚其全球政策就會在無形中激化發達國家與其他國家之間的矛盾。相反,“developing”一詞則弱化了其與“developed”之間的對立關系,而且“ing”的現在進行時態會營造出一種動態發展的感覺,即“發展中國家”動態發展的未來結果或目標指向就是西方“發達國家”①張康之,張桐.論世界體系中觀察視角的“中心—邊緣”概念[J].北京行政學院學報,2014(2):29-38.。換言之,西方發達國家看到,“發展中”一詞不僅弱化了與“發達”間的對立色彩,而且表達出了與“發達”的某種承接關系,由此,“發達國家”向“發展中國家”展現了鮮明的示范效應并扮演了高高在上的引領者角色②張桐.西方政治話語中的“發達—不發達”概念:一項研究議程[J].太平洋學報,2019(4):13-24.。因此,“發展中國家”概念在20世紀60年代以后的全球擴散同時受到了發展中國家和發達國家的歡迎。

概念的外在形式得以確立,其內涵卻可以不斷調整。以世界銀行為例,在早期的概念使用中,世界銀行顯然混雜了政治、經濟和地理等多重因素,使“發展中國家”概念顯得含糊不清;20世紀八九十年代以后,世界銀行以人均收入作為唯一標準重新編訂了國家分類體系,將全球國家分為“低收入—中收入—高收入”三大類,而前兩類被簡單統稱為“發展中國家”。這一客觀指標隨即成為定義“發展中國家”的流行標準,在事實上也助推了“發展中國家”概念的全球流行,以至今日,全世界已將這一概念視為一個客觀、中立的語詞,而很少去探究概念背后的價值觀。但是,當我們細致考察概念的使用語境后,不難發現,這些看似客觀的概念背后卻暗含了發達國家關于國家發展和國際關系的西方觀念,有些觀念對于發展中國家謀劃自身發展、開展國家治理以及參與全球治理將是不利的,甚至可能是有害的③張桐.西方治理話語中的“發展中國家”概念:基于世界銀行的考察[J].公共管理評論,2020(1):3-24.。到了20世紀八九十年代以后,隨著一些發展中國家獲得舉世矚目的發展成就,進而對西方發達國家長期主導的全球體系造成沖擊,一些發達國家無視他們曾宣揚的界定“發展中國家”的客觀方式,強行給一些發展中國家貼上了“發達”的標簽,要求其承擔更多的國際責任,甚至出現了試圖放棄“發展中國家”概念的聲音。這就是“發展中國家”等概念在西方壟斷話語下的遭遇:當其符合發達國家自身的利益時,發達國家可以將其迅速打造成一個全球流行的概念;當其對發達國家的利益造成威脅時,發達國家要求更改其概念內涵;當概念的內涵變遷無濟于事時,發達國家最后還可以選擇拋棄這些概念。

面對西方發達國家的類似話語霸權,我們首先需要清晰地認識“發展中國家”等基本概念之于國家治理和全球治理的重要性,這些概念并非一些簡單的用于溝通交流的語詞,而是包含了言說者思想觀念的話語,這些概念也不僅僅停留在語言層面,而是發揮著總結現實世界和規劃未來行動的功能。換言之,在落后國家難以獲得真正發展的現實面前,“發展中國家”等概念及其隱含的西方話語是否扮演了某種角色,是一個值得思考的問題。其次,面對同一個概念,我們必須努力區分并著力闡釋其在不同話語中的差異。“發展中國家”并不是對“developing country”一詞的翻譯,美國主導的西方話語中的“developing country”和中國話語中的“發展中國家”概念存在著本質的差別①劉偉,蔡志洲.如何看待中國仍然是一個發展中國家?[J].管理世界,2018(9):1-15.。只有以此作為出發點,并勇敢參與到相關概念的話語競爭中,才可能在未來構建起符合發展中國家利益的話語體系。為此,我們必須直面西方社會拋棄“發展中國家”概念的嘗試和企圖,認真剖析相關主張背后的論據和論證,“以子之矛,攻子之盾”,而不是無視這種聲音。最后,話語建構是一個系統性工程。西方發達國家建構和主導“發展中國家”概念的歷史表明,國際組織在其中發揮著至關重要的作用。世界銀行在不同階段處理“發展中國家”概念的做法,應當說,成功地引導了全球輿論,而在《2016年世界發展指標》中試圖放棄“發展中國家”概念的做法也是對類似西方聲音的反映。因此,我們不僅要努力形成自己的話語,在國際舞臺上勇于發出自己的聲音,更要善于通過一些國際組織平臺,將自己的話語融入其政策文本和實際行動當中,以此在全球話語體系的競爭中謀得自己的空間。

最后需要說明的是,本文對世界銀行嘗試放棄“發展中國家”概念的主張與做法所做的研判,主要是對《我們應繼續使用“發展中世界”一詞嗎?》論及的理由進行邏輯上有針對性的批判。與之相關的更廣泛的議題還包括:對國家進行分類除了“總量思維”和“均值思維”是否還要考慮其他因素②劉軍強.增長、就業與社會支出——關于社會政策的“常識”與反“常識”[J].社會學研究,2012(2):126-148,244.?放棄“發展中國家”概念的主張是世界銀行內部的一種聲音還是世界銀行的普遍共識?它反映了西方社會在國家分類方法上的何種傾向?其他國際機構如何看待“發達國家—發展中國家”這組國家分類概念?與“中心國—邊緣國”“南方國家—北方國家”“第一世界—第二世界—第三世界”“高收入國家—中等收入國家—低收入國家”等競爭性分類概念相比,“發達國家—發展中國家”概念的優劣何在?在國家定位中,國家的自我定位與其他國家或組織的他者定位之間是何種關系?在未來的國際關系話語建構中如何對待相關概念③張鳳陽.國際競爭格局下的中國話語體系建設:一份研究綱要[J].南京社會科學,2017(6):1-8,37.?對這些問題的回答需要我們從概念、話語、國際關系、全球化等多種視角進行更為廣泛的探討。