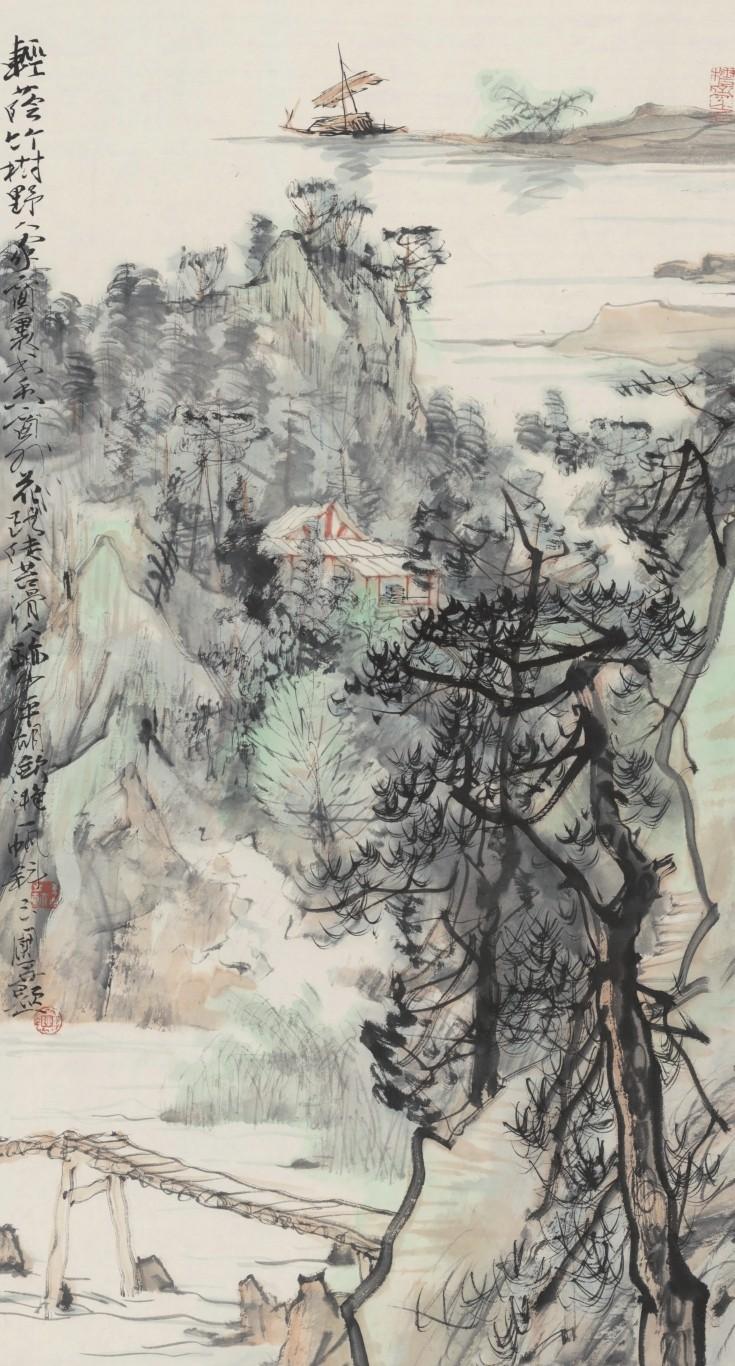

從中國畫到文化傳統

陳玉圃

近年以來,我一直在思考中國畫與文化傳統的問題,甚至在《畫理》再版的時候,我特意增加了“正見”篇,特意闡釋了傳統文化價值觀的確立在繪畫藝術中的重要性,以提綱挈領。

不從基本的樹法、石法、云法、構圖等具體環節入手教學,主要是因為中國畫學的傳統在于“先立意、后入手”,蔡邕《書論》說:“書者,散也。欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之。”書畫自古不分家,所以,要想畫好中國畫,必須先在文化修養、文化認識上下功夫。當然,理寓于法,法成于理,理法一體,我們既可以由法尋理,也可以由理入法。個人認為,若能一理通,則百理通,然后以理入畫,指導藝術實踐,當可高屋建瓴,事半功倍。因此,我愿意先從畫理上正本清源,期盼學生在臨摹歷代畫家的優秀技法時,能破除成見,創作出獨具一格的藝術作品。

所以,我強調畫理上的體悟,并非不重視畫法的臨摹學習,繪畫究竟是造型藝術,大量的藝術實踐和練習還是必要的。但是,在西學東漸的大氣候下,傳統文化受到了西方工業文明的強烈沖擊,重實踐、創作,輕傳統、立意的風氣炙熱,而沒有傳統文化的滋養,中國畫的發展始終是無根之木,無源之水。這就凸顯了傳統畫學的重要性。要正確地認識、維護和完善繪畫傳統,中國繪畫界當以歷史的眼光,分析辨別之,盡量擺脫那種狂熱、偏激的反傳統心理。譬如歷代畫家在山水畫創作實踐中,總結、創造了許多用筆和用墨的方法和審美準則,如荊浩《筆法記》中所說的筆之“四勢”:筋、肉、骨、氣;黃賓虹所說的“五筆七墨”:平、圓、留、重、變,濃、淡、破、潑、積、焦、宿,以及“四忌”:釘頭、鼠尾、蜂腰、鶴膝。宋郭若虛《圖畫見聞錄》有用筆“三病”:“一曰板、二曰刻、三曰結”,等等。這些都是繪畫傳統中的寶貴財富,不能主觀臆斷地拋棄和否定。甚至,因為這些經驗大多是大畫家的實踐體悟,相比于那些紙上談兵的藝術理論,更貼近藝術本質。

一方面,我們要認識到古今中外的文化傳統就沒有一成不變的,譬如作為傳統文化現象的中國畫,自晉唐以來,每個時代都有特定的風格,個人風格的變化更是日新月異,甚至我們一直所詬病的清初“四王程式”,它也有發生、發展和沒落的過程,直到吳昌碩、黃賓虹等人在用線質量上取得了突破,畫學傳統才有了新的形式。所以,討論具體的某一文化傳統而不照顧到它的變遷、變化,于學術探討而言終究是不全面的。另一方面,我們也必須承認,傳統雖然在與時俱進地不斷變化,但其中必有永恒不變的存在,否則其必不能承前啟后。也就是說,所有繪畫傳統的繼承、修正、完善和否定,都會來自于一個比較恒定的文化標準,我稱之為“畫道”,“畫道”即繪畫的根本規律。

一如筆墨是中國畫藝術的先決條件,是最基本的繪畫語言,離開筆墨也就談不上繪畫。“畫道論”也是中國畫學的核心精神,它不僅是繪畫的審美標準,更是文化價值觀的確立,是繪畫藝術的文化基石。舍此則無中國繪畫,同樣是用毛筆和宣紙創作,不以“畫道”為文化追求的作品都算不上中國畫,一如一個民族若沒有了文化傳統,失去了核心文化精神,只會走向徹底消滅。這是任何國人不愿、不能接受的結果。今天,國家大力提倡恢復傳統文化的優良傳統,號召實現中華民族的偉大復興,于文化精神來說,就是強調在“百花齊放”的基礎上要“推陳出新”,這是傳統文化自我完善和改善的一個必然過程,也是近百年來文化發展逐漸理性和平和的結果。當然,過去對傳統繪畫的反對,行為確實有些過激,但未嘗不是因為舊有的繪畫程式過于頑固不化的緣故,畢竟從中國畫學的發展來看,即使如黃賓虹這樣的筆墨大家,其繪畫程式也沒有跳出四王的影子,更何況其他人。

事實上,繪畫傳統即文化傳統的一個因子,文化傳統包括了政治、經濟、思想、社會、宗教、文藝等各種部門,繪畫只是其中很小的一部分,但麻雀雖小,五臟俱全,繪畫傳統作為文化現象,其根本就是宇宙萬物之道延伸到繪畫中的審美之道。一幅小畫,就像一個微型的宇宙,它的秩序感和大自然的秩序應該是一樣的,也就是說,畫家的創作過程就是仿效大自然秩序運作的過程,畫家本人也在仿效中不斷接近大道,彰顯大道,這才是宗炳所說的“以形媚道”。所以,善于學習的繪畫者,當以古代繪畫大師的筆記心得為上,畢竟多是大師藝術實踐之余的體悟,做到了心手相應,而不是單純的紙上談兵。若基于“現代化”立場,過于偏激和狂熱地反傳統,偏聽偏信,以次充好,以偏概全,則對文化、繪畫傳統缺失信心,面對西方科技文化的激烈競爭,很容易喪失文化自信和文化自尊。要知道,卑躬屈膝地迎合永遠得不到他人的尊重,做人如此,繪畫實踐更是如此。中國的文化傳統自始至終保持著堅韌挺拔、不斷完善的機制,即所謂的“茍日新,日日新,又日新”的變法活力,它的“變”是一種在傳統中的變,是一種“隨心所欲不逾矩”的新。也就是說,相對于西方歷史的跌宕起伏,中國文化傳統的變是逐漸性而非激烈的變化。它有一個恒常的“道”,形而下落實于繪畫,就是筆墨的簡淡審美。

水墨簡淡是中國畫“不貴五彩”的色彩觀。中國人不是色盲,也會看到五彩繽紛的客觀世界,也會發現光影的微妙變化,但中國畫卻特別崇尚水墨簡淡,頂多也就是隨類賦彩,以補墨之補足。這是因為色相只是事物的表相,表相如夢如幻,瞬息萬變,是靠不住的。中國畫作為傳統文化的一種藝術現象,其價值觀主張淡化和節制物欲,以凈化靈魂使精神升華,故主張和諧、崇尚自然,以“己所不欲勿施于人”為準則。簡淡以節欲,平和致自然,以霸悍刺激為俗,以薄情工制為匠等,這都是傳統文化的“禮讓”“仁義”概念在中國繪畫中的反映,它是非功利性的,以制衡功利性的俗世。譬如逸品作為中國畫最高的格調,它的可貴就在于能以一種置身事外的角度糾正、滯后人心欲望的發展。一如汽車有油門和剎車兩個裝置,世界固然需要不斷前進,但剎車裝置更是不可或缺,這也是傳統文化,或者中國繪畫的現實意義。

總之,傳統文化的大傳統自然非禮樂莫屬,繪畫作為文化的小傳統自然就是簡淡平和。古人有“禮失求諸野”的說法,這說明在大傳統被破壞殆盡的時候,小傳統中一樣有足夠的文化因子能恢復、完善傳統文化。這就是歷史上經常提及的禮樂教化和移風易俗的重要性。從現在文化形勢來看,中國畫還有完整的文化體系支持,更有廣大的群眾基礎,正確認識和弘揚中國傳統畫學,或許會是中華民族偉大復興的契機所在,畢竟一個民族的偉大復興,永遠也離不開文化上的復興。