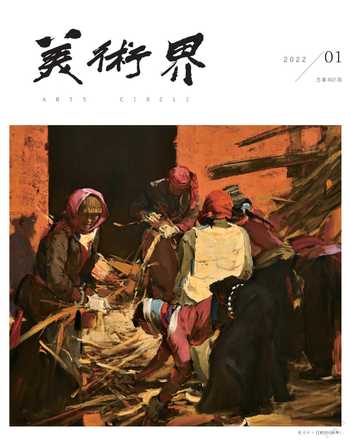

譜色寫意

郭錦龍

一個民族對外來藝術的吸收,伴隨著學習古代傳統、融合時代精神的過程。對于中國畫這一有著悠久歷史的傳統藝術形式來說,其繼承與創新是一個復雜而艱巨的課題。一個多世紀以來,中國畫在不斷演進,尤其是在對西方繪畫色彩的借鑒方面,畫家們做出了積極努力的探索。在這一過程中,藝術家皆以自身的藝術素養及文化品位來進行自己的藝術探索。林風眠與李可染以及20世紀90年代以后田黎明、盧禹舜、陳平等在這一領域的探索和實踐無疑是成功的。近年來王躍奎在山水畫寫生與創作中對色彩表達的獨特探索,為山水畫開辟了一條嶄新的道路。

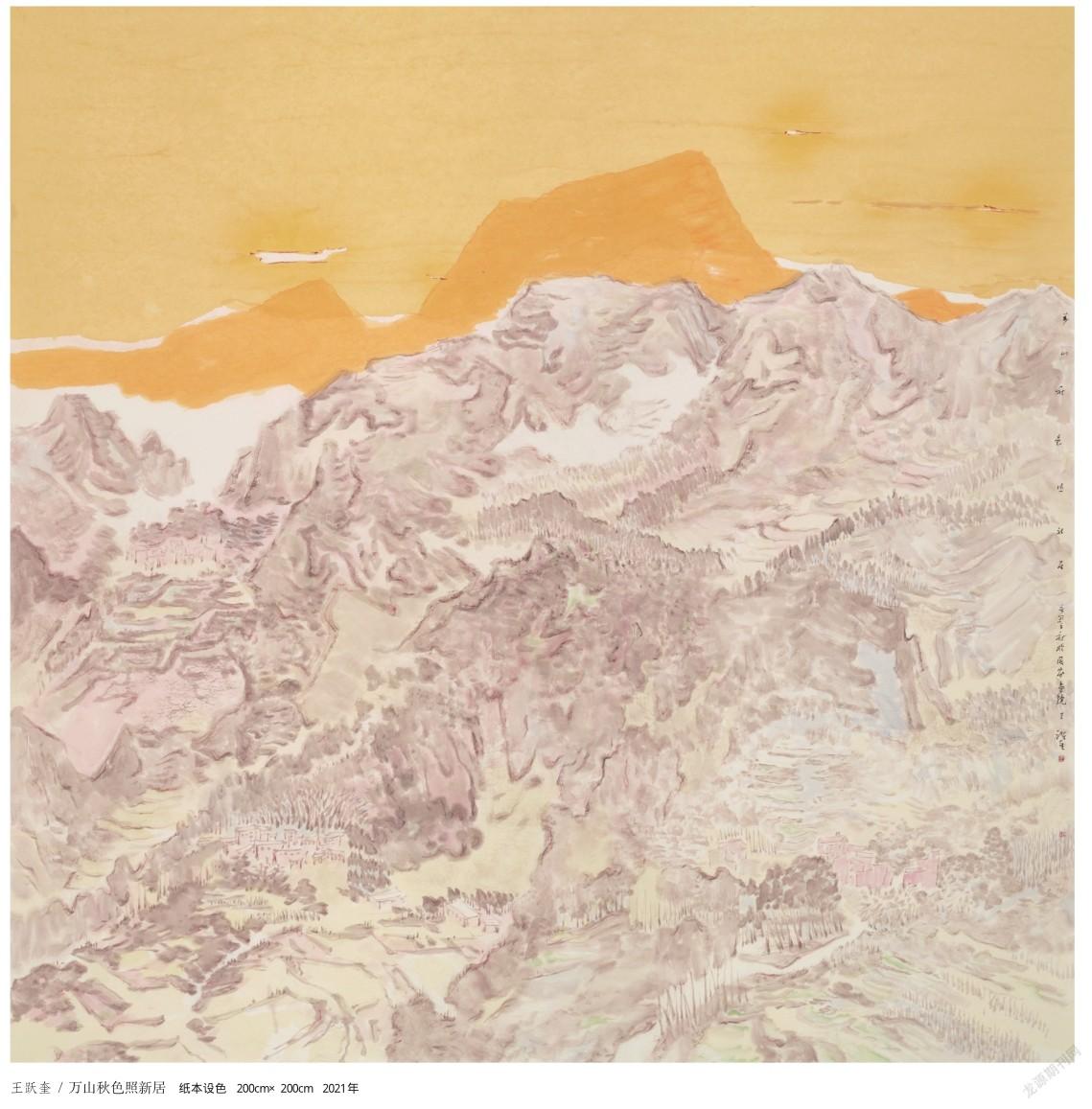

王躍奎在中西融合的道路上既注重東方傳統意韻的筆墨精神又注重西方豐富色彩內涵的融匯與貫通。他深入研究東方筆墨精神與西方色彩理論,他一方面將西方現代藝術的形式與色彩原理引入作品中,另一方面保持著東方品格與中國畫氣象,通過大量實踐探索出了中國山水畫色彩運用和圖式建構的新規律。他在中國畫傳統寫意筆墨的基礎上,巧妙地融入了西方印象派和后印象派色彩,其作品既具有傳統筆墨的生動性,又把色彩的層次美與筆觸美融入其中,發展了中國山水畫的用色技法,協調了用色與用墨的關系,解決了中國山水畫筆墨的寫意性與用色之間的矛盾。傳統山水畫是運用皴法來完成造型,建構形象,并實現作品的形式價值與精神價值,而王躍奎用線和面的疊加進行造型與造境,他在中國山水畫的藝術語言上創造了新的技法,即疊色推移法。相對于水墨寫意而言,這種技法運用色彩明度、純度及色相并置與漸變之美,保留了傳統中國畫的寫意方法,保留了中國畫的筆墨方式,所以被稱為譜色寫意。這種由水墨材質到色彩材質方式的改變,不僅僅是繪畫材料的改變,而且是審美精神的改變,它已經由單一的素雅審美追求轉換到豐富多樣的境界呈現。王躍奎在中國畫創作中探索出自己獨特的藝術語言無疑是非常可貴的,這是嶄新的中國畫語言,體現了鮮明的個人風格。

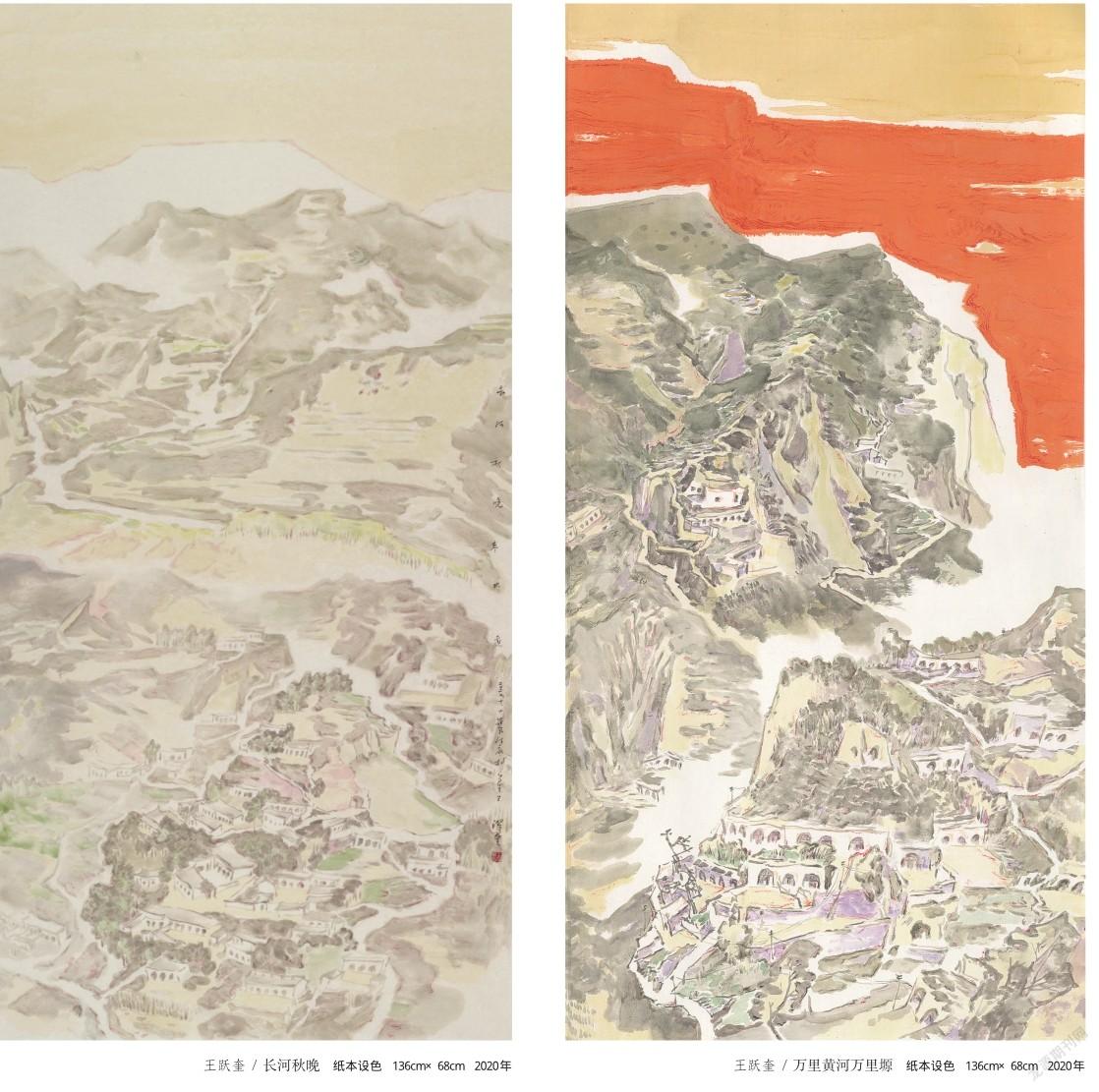

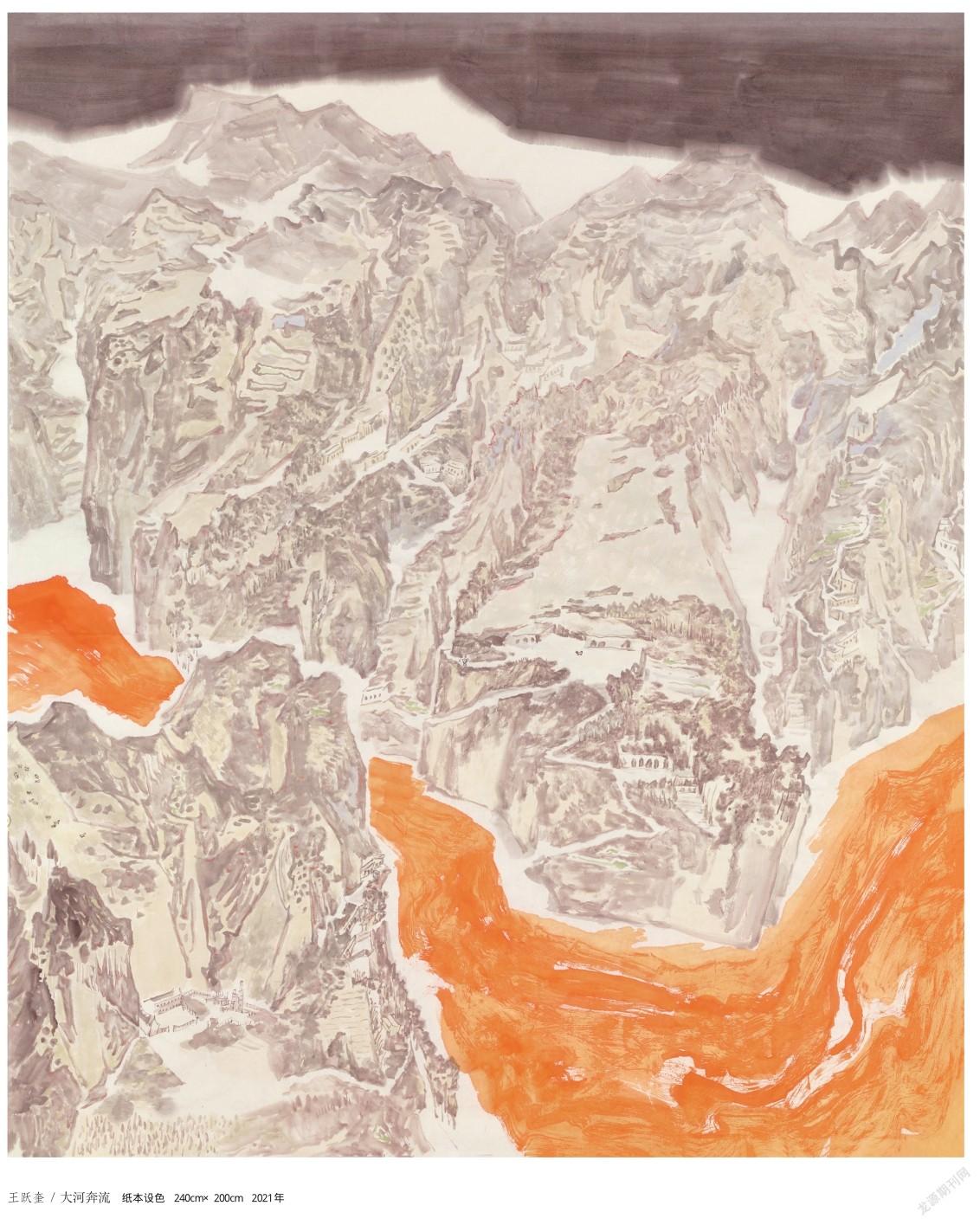

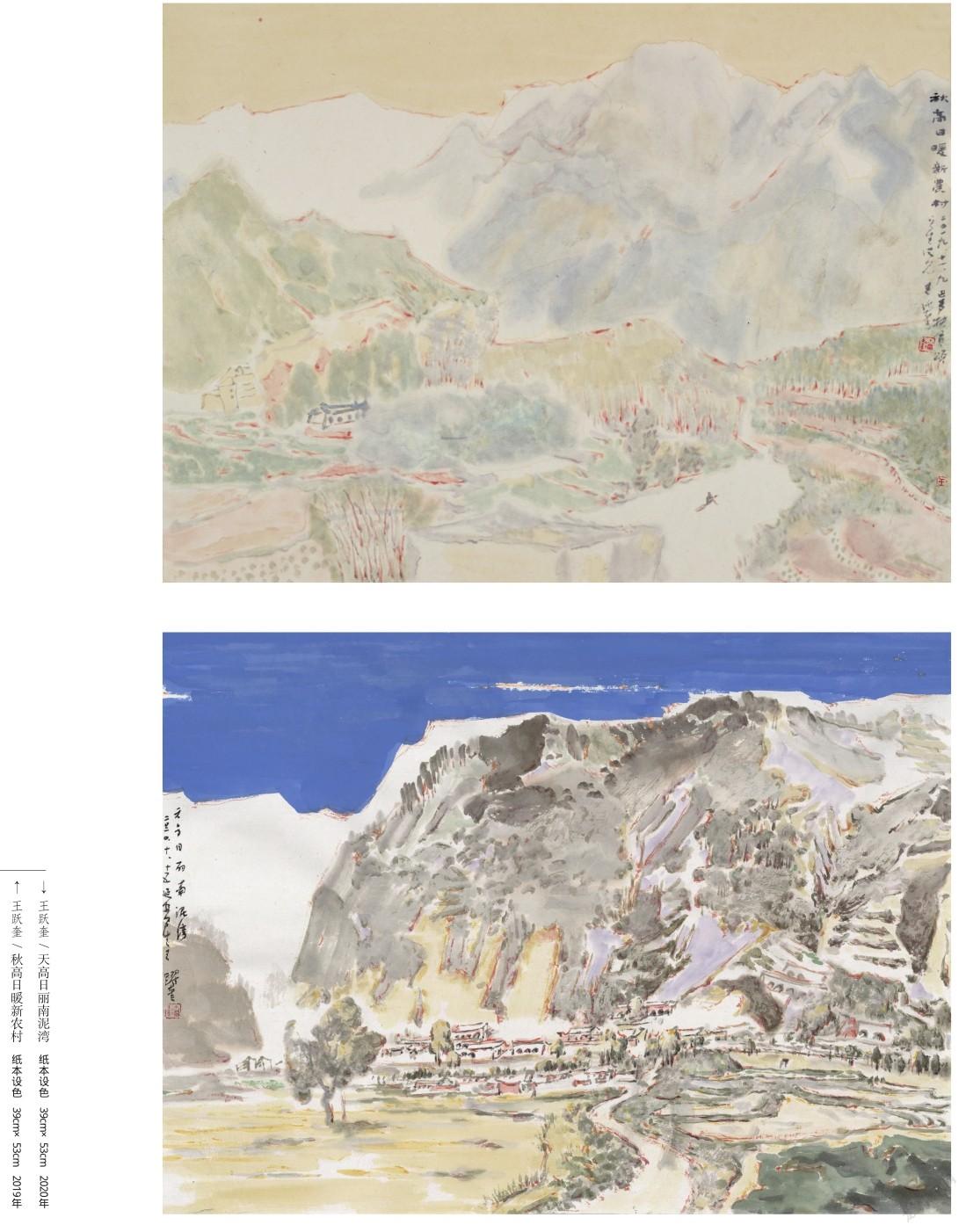

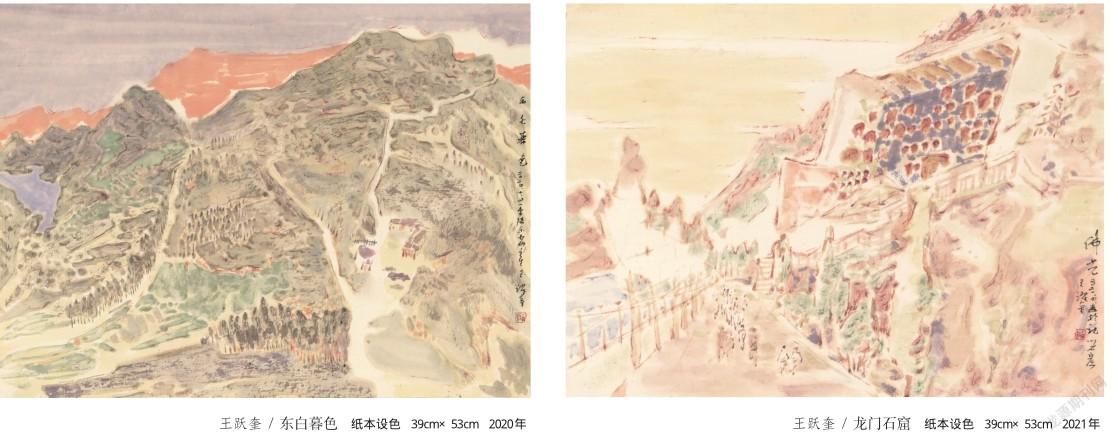

王躍奎近期的系列寫生作品,就是運用疊色推移法完成的。他將現實物象弱化,表現一種淡雅美、夢幻美的精神氣質。畫面點、線、面的處理,奔放的筆觸與亮麗的色彩有機結合,銜接自然巧妙,把自然山水中彌漫、婆娑、朦朧的境界完美地呈現在我們面前。成功的創新向來不是偶然得之,這是畫家審美理想與心性情懷的追求。王躍奎這一系列作品保留了傳統中國畫的文化追求與精神追求,以色寫心,用色調語言來推移和表達場景與畫面的微妙變化。他對西方繪畫中關于色彩的成果做了有選擇的吸收,大膽運用了西方繪畫理論中關于色彩美的科學原理。清代王原祁在《麓臺題畫稿》中云:“設色之法與用墨無異,全論火候,不在取色,而在取氣。故墨中有色,色中有墨,古人眼光直透紙背,大約在此。”王躍奎不是直接把西方理論中光線產生的變化,如物象亮部與暗部的冷暖關系直接畫在畫面中,而是把色彩的冷暖對比原理與筆墨肌理結合起來,不但取氣,而且取色,成功地營造出清新雅致的畫面色彩,并保留了明度的層次美與材質的筆觸美。這種色彩的材料語言與藝術語言是符合中國文化的審美理想,延續了中華民族的視覺審美,豐富了中國畫的格調和韻味。

從色彩與墨色的關系來看,王躍奎山水畫中的用色與用墨相得益彰。畫面色彩的分布,關系復雜,不僅是畫面的構成問題,還關系到筆墨的處理。如其近期的寫生作品,畫面中的景物基本上是由書寫性的線條和表現性的色塊相結合而形成。他的寫生布色過程,是在確定畫面基本色調后,直接調色進行大面積鋪色。色隨筆出不做修改,這樣顏色在畫面上本身就有干濕濃淡的變化。待上一遍顏色干后再用同類色或互補色進行疊加,兩遍顏色疊加后色彩更加豐富,實現視覺上的色彩混合,可見其對畫面色彩構成關系的嫻熟掌握,對畫面效果的胸有成竹。他的山水畫中的色彩講究大色塊的對比與和諧,每一大色塊內還用不同的墨色調節色彩明度和純度的變化,同時強調墨線的骨架支撐作用,這種用墨用色技巧,創造了明快、簡潔而不失墨線風骨的清秀雅致的審美境界。這些寫生作品以色寫景、以心寫意,不只是停留在傳統寫意山水畫技法的勾、皴、擦、點、染的表達意義,更增加了鋪、疊等譜色寫意的形式意義與精神內涵,實現了藝術家追求的繪畫語言由水墨到譜色的現代轉型,在色調感、平面感、空間感處理上探索了新的路徑,在筆墨面貌和審美趣味上都有了新的突破。

在具體畫面構成層面,王躍奎的作品大量使用色彩塊面,整個畫面運用不同的色塊組成一個和諧的整體,改變傳統以墨為主以色為輔的觀念,繼承傳統中國畫的以線造型,加入大量豐富的色彩,形成當代唯美的色彩圖式和全新的繪畫語言。這與山水畫主觀意象的總體審美特點相吻合,他的色彩使用也具有強烈的主觀性元素,帶有裝飾美的特點。王躍奎山水畫語言中最精彩的是平面涂繪后的色塊組合,其寫生作品的用色是在直觀感性的基礎上主觀加工調整,追求內心情感的真實表達。色彩對比關系往往是在色塊與色塊之間的比較中存在的,而不過多地強調同一色塊內的冷暖變化。強調色塊與色塊放在一起的整體效果,在主體色調中有時會穿插對比色彩,由于每一色塊相對單純,再結合中國畫平面性的處理手法,從而產生寧靜優雅的藝術效果。在這一點上他的作品與高更等西方后印象派畫家的作品何其神似!同時他在注重色彩疊加過程中傳統用筆的書寫性,筆鋒的中側順逆變化豐富,中鋒、側鋒、散鋒、裹鋒等筆法交替運用,體現用筆過程中線條的抑揚頓挫。筆墨與西方色彩體系的完美結合,突破了既有中國畫的用色局限,并在具體技法上回歸傳統,將西方色彩中精美的色調和豐富的色彩關系成功地運用于山水畫創作,這是他對筆墨技法的豐富和發展。

王躍奎憑借獨有的藝術稟賦在傳統寫意筆墨的基礎之上,注入當代的造型趣味和西方色彩體系,將當代造型觀、色彩觀與傳統筆墨觀有機結合起來,建構了全新的審美視野。王躍奎自覺的創新意識超越了同時代的許多畫家,在風格語言上和同代人拉開了很大的距離,形成了嶄新的中國風格。“筆墨當隨時代”,這正是王躍奎藝術個性鮮明之所在,他深刻地懂得只有將傳統的中國畫藝術與現實生活及時代精神緊密結合才能實現藝術的真正價值。王躍奎在繼續尋求著現代山水畫樣式,尋求一種符合當代審美趣味的藝術觀念,這需要從時間角度和文化眼光去尋求傳統,體會當代。其作品的內在情感與表現內核,以及由此產生的色彩取向不是簡單“風格化”的急于求變,而是色彩體系在中國畫當代語境中的自覺發展,更是對于傳統中國畫藝術精神的繼承。王躍奎對于譜色寫意的探索開拓了中國畫藝術語言的表現維度,有效地堅守和發展了中國畫藝術的寫意精神與東方文脈,體現了傳統藝術精神在當代的回歸與發展,給古老的中國畫藝術以新的生命,給中國畫領域帶來了新的生機與活力。

王躍奎

1972年出生于四川瀘州。文學博士、教授、碩士研究生導師,國家一級美術師,中國美術家協會會員,中國國家畫院山水畫所副所長,文化和旅游部藝術發展中心特聘研究員,四川省瀘州市詩書畫院顧問,四川省瀘州市美協名譽主席,四川師范大學客座教授,四川省內江師范學院張大千美術學院特聘教授,中國藝術研究院、哈爾濱師范大學碩士研究生導師。曾任中國藝術研究院研究生院美術學系副主任、中國國家畫院教學部副主任。作品多次在全國大展中入選和獲獎,曾獲北京文化藝術基金資助項目。