陳士鐸論治心悸特色探析?

杜宜航, 胡元會, 周 玉, 張雪松, 朱雪萍, 段城林, 楊亦含

(中國中醫科學院廣安門醫院, 北京 100053)

心悸是指病人自覺心跳加速,難以自止,嚴重者伴有胸悶短氣、汗出肢冷的一種病癥。常因過度勞累或者情志不暢、飲食不節或者感受外邪而誘發。現代醫學中各種原因導致的心律不齊均可歸于其范疇[1]127。歷代醫家分別從不同角度論治心悸,東漢《傷寒雜病論》首創從六經辨證論治心悸,金元時期的朱丹溪[2]261提出心悸者多虛多痰;明·張景岳[3]210認為心悸由陰虛勞損造成;當代醫家多認為心悸病機為氣血陰陽虧虛和實邪擾心[1]127。然清代醫家陳世鐸則以五行生克變化為綱,從臟腑辨證立足治療心悸,現整理歸納如下。

1 辨證特色

1.1 五臟生克制化辨證

天有五行生克,人有五臟變化,陳士鐸[4]276重視臟腑辨證與五行生克的關系,同時結合氣血陰陽辨證來闡述人體疾病的發生發展和變化。陳士鐸將心悸分驚悸和怔忡論述,認為病位在心,根據其生克制化關系分別從肝膽、脾、肺、腎論治。

1.1.1 肝病及心 肝郁火逆,肺金不降。陳士鐸在《辨證錄·卷四·怔忡門》提到:“遇拂情,聽逆言,便覺心氣砰砰不能自主。[5]779”情志不舒,肝氣郁滯,久而化火,一可克傷脾土,導致土不生金,不能制木;二來擾動心火,心火不定心悸頻發,反克肺金。肝郁化火本應疏肝解郁清火,但陳士鐸[6]1396認為肝肺本為龍虎回環,肺不降則肝不升,提出論治原則為“法須補肺平肝”并創制忡湯,以人參、麥冬、五味子補肺中元氣,助其肅降;白芍、當歸、棗仁平肝養心;心火克肺則易煉液為痰,故佐以貝母、竹瀝清熱化痰養肺,共達木靜生血、火不克金之功。另有不慎色欲又有氣惱而致心悸者,縱欲過度耗傷肝腎之精,本當大補肝腎,然陳士鐸認為此時惱怒不止,肝火尚旺,補腎則易滋生濕熱而導致怔忡加重,治療應先以補肺平肝清熱、緩急止悸以治標,其后再行滋補肝腎以治本。

血虛魂動,膽氣不固證。肝藏血,血舍魂,肝血不足則神魂不定,反復精神恍惚、受驚心悸、恐懼焦慮。部分患者心悸發作時經常有恐懼不安、焦慮煩悶等癥狀,陳士鐸對此從肝膽論治,以大量熟地、當歸補益心肝之血,血足則神魂得藏,棗仁、茯神、遠志來養心安神定志。另提出有膽氣不固者,臨床表現為“心常怦怦不安,常若有官事未了,人欲來捕之狀”。《黃帝內經》提出:“凡此十一臟,皆取決于膽”“膽者,中正之官,決斷出焉”,陳士鐸認為肝膽生理上相互依附,病理上互為影響,膽弱則心氣不足、心無所主則猶豫不決、擔驚受怕,故肝膽心當同而治之。堅膽湯[5]780中用白芍、龍齒等平肝壯膽;茯神、鐵粉、朱砂鎮心安神;竹茹清膽腑邪熱;人參扶正益氣,共奏重鎮安神、補膽平肝之功。

1.1.2 肺病及心 肺金不降,肝木克脾。心與肺之間依賴宗氣相連結,血液的運行依賴于肺氣推動,肺氣的運行依載于血液[7]140。而陳士鐸又將心肺關系與肝脾相聯系。《辨證玉函·卷三·怔忡門》:“肺氣有養,則清肅之令下行,足以制肝木之旺。[5]469”飲食入胃,脾胃將水谷精微輸送于肺,在肝肺共同作用下輸送布散全身。肺氣肅降不足,肝木疏泄不暢,郁而化熱上擾于心則驚悸;肝木郁滯則克伐脾土,脾胃不能濡養心脈則見心虛怔忡。提出治以降肺平肝,補養心神為主,方用安上湯,以生脈飲3味益氣養陰,恢復肺之肅降功能;以白術、枳殼、神曲健脾行氣和胃開中焦升降之樞紐;白芍用以滋肝平肝;朱砂菖蒲開心竅、鎮心神,四臟同調以補肺平肝,健脾養心。

1.1.3 心腎同病 正常情況下心腎交融方成水火既濟之象,上下無偏熱偏寒之虞。若心腎不交則水寒火盛百病皆出,但是心腎不交之病因并無明確論述[7]141。陳士鐸創新性提出心腎不交一因腎虛無力接納心火,一因心火上炎而不能下行。

腎水虧虛之心火上炎。《辨證錄·卷四·怔忡門》:“凡人夜臥則心氣必下降于腎宮,惟腎水大耗……客至無力相延。[5]779”夜間本應陽入于陰,卻因腎水不足、陰不納陽,導致心火獨亢而失眠心悸,此時多見怔忡頻作,晚上加重。以心腎兩交湯大補腎精、交通心腎,其中熟地補腎填精;麥冬、五味子以補肺生水;人參、當歸調和氣血;炒棗仁以助眠;白芥子消皮里膜外之痰,以開心腎相交之通道,并用肉桂、黃連交通心腎。另有《辨證玉函· 卷三·怔忡》提到:“其下病奈何?其癥吐痰如清水,飲食知味而不能多……時時懊惱,刻刻煩悶,此病乃腎水耗竭,不能上輸于肝木。[5]469”腎水生肝木,肝木生心火,腎水不足肝木不得濡養則風燥起,母病及子,肝不養心反而耗傷心血則見心中懊惱煩悶。“吐清稀痰,食欲減退”乃腎水不藏、肝不得養、肝木克脾之象,治用消煩湯滋養肝腎,交通心腎。此外,《石室秘錄·卷六·內傷門》中對此證用寧靜湯,在滋補肝腎的同時以人參一兩、白術五錢健脾益氣[5]422-423。

心火上炎之心不交腎。心藏神,統領全身臟腑、形體官竅,心陽清明,心脈通暢方能統領百官[7]106。心火上炎則不能下行與腎相通,故見心驚而不寐。陳士鐸在《辨證玉函·卷三·心驚》提出與腎虛而不能上交于心之失眠驚悸的鑒別:“心不交腎者,終日不寐,而腎不交心者,終夜難眠耳。[5]471-472”不寐源于陽不入陰、心火上炎所導致的心悸,由于陽氣白日更旺,所以白天較晚上更難以入睡且心驚頻發,陳士鐸用止驚補心湯來治療此種心悸。《脾胃論》中講到:“脾胃氣衰,元氣不足,而心火獨盛,心火者陰火也。[8]32”方中以人參、白術、茯苓、半夏健脾生土,恢復中焦樞紐功能以降心火;遠志、炒棗仁養心安神助眠、丹砂鎮靜安神;竹茹、麥冬、五味子清心化痰養陰;佐肉桂、黃連引火歸源。

心氣不足之心不交腎。陳士鐸將驚悸分為常驚、暫驚、明悸、暗悸4種驚悸,并統以心氣不足論治。方用兩靜湯[5]780-781以生棗仁養心安神,朱砂重鎮安神,用人參、巴載補心氣以交通心腎,石菖蒲、白芥子消心腎通路之痰氣,上下相交則心腎自安。

1.1.4 脾病及心 《石室秘錄·卷四·溫治法》[5]360中提出虛勞之心悸多在大汗、出血后出現氣血不足而引起,見四肢無力、飲食少思、怔忡驚悸。氣血源于脾胃,脾胃運化水谷精微化生氣血并在肝肺協調作用下輸送于心發揮濡養作用。若脾胃功能不足,難以補充丟失之氣血,則心失所養而動悸,脾虛則濕邪易生,痰濕擾動心神而發病。故陳士鐸認為因虛勞不足、脾胃虛弱導致的土不養心之心悸,須健脾化濕、補益氣血以養心脈,方用熟地、枸杞滋補陰血,以白術、茯苓、山藥、芡實健脾利濕,補氣生血。

1.2 氣血寒熱辨證

氣血不足之心悸。氣能行血,血可載氣,心氣不足則無力推動血脈運行,只得以心搏加快維持灌注,否則會出現眩暈、怔忡等癥。其認為對于久病虛寒之人不得峻而補之,強調長時間、少量、多次服用健脾益氣之品,其用人參、白術等健脾益氣,稍佐肉桂一分以扶脾陽,同時配伍麥冬、北五味子、蘇子益氣養陰降肺,使得全方溫而不燥,補而不峻。對于心血不足之怔忡不寐,陳士鐸則在健脾補氣之余多生熟棗仁同用,使日間不臥夜間助眠以生氣血。

血熱心悸。心主血脈,一方面依靠心陽推動血液運行,一方面也要依賴心陰的涼潤濡養作用。其認為心陰不足多責之肝之陰血不足,熱盛動血癥見鼻衄心煩不寐,不能安枕、怔忡等癥,陳士鐸提出用寧血湯[5]367治療,以生地、丹皮、地骨皮清肝涼血,血熱必傷陰液,故以當歸、白芍、熟地活血養血滋陰,白芥子化痰通絡利氣,除腠理三焦之痰氣;佐炒棗仁寧心安神。

2 治法特點

2.1 臟腑辨證為主,善用五行生克

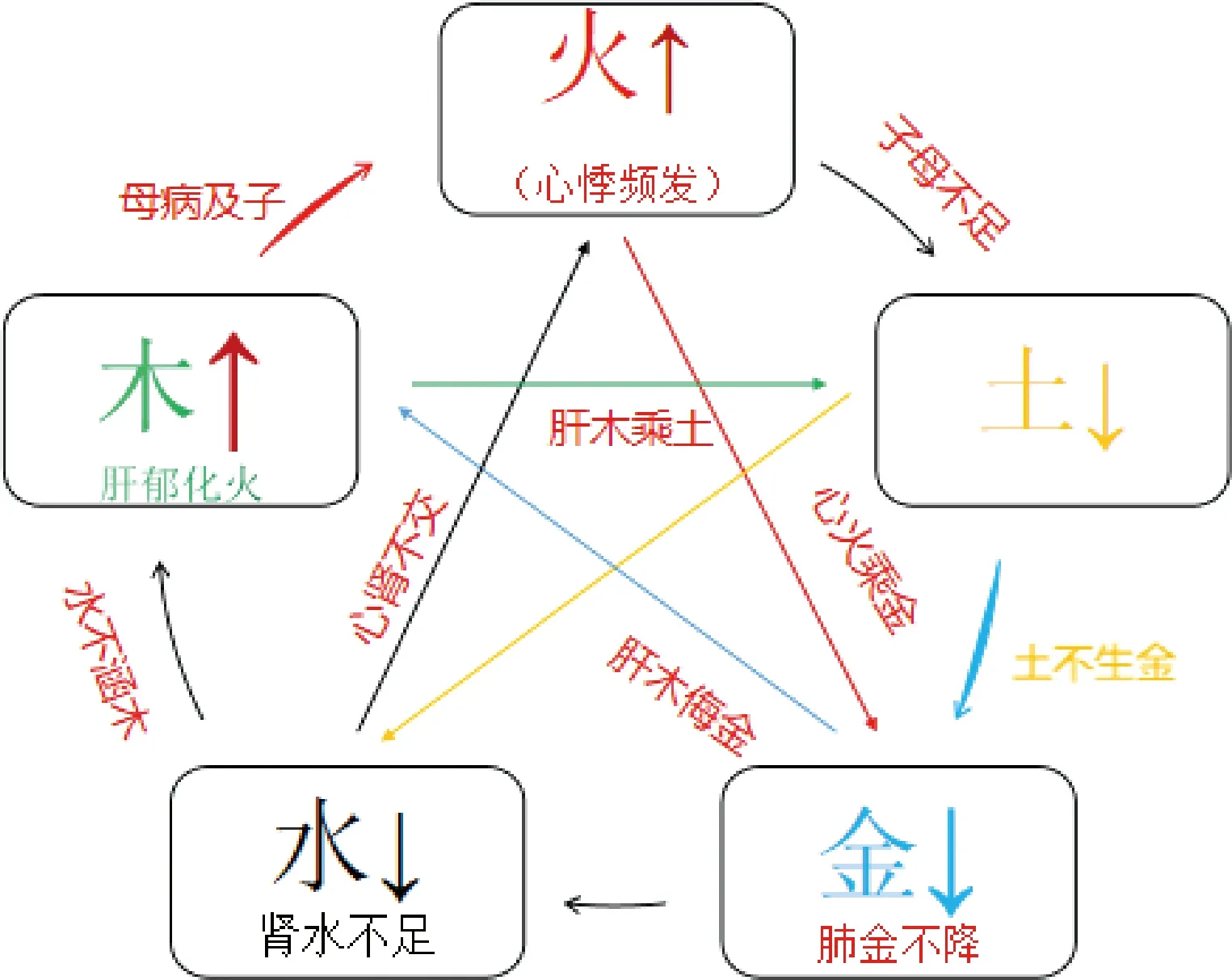

陳士鐸作為臟腑辨證的繼承者和發揚者,其對五行生克治療心悸進行了更加深入的闡述(見圖1)。其在《外經微言·卷五·五行生克篇》詳細論述五行生克關系,提出“生克之變者,生中克也,克中生也,生不全生也,克不全克也。[5]32”心生于肝而克于腎,心屬火,其母為肝木,其子為脾土,克之者為腎水,其克者為肺金,故心悸與五臟皆有關也。肝病易陰虛而陽亢,若肝木過燥不能濡養心血,反會擾動心火,心火不定則心悸發作;心火本生脾土,心火不足不能溫煦脾土,或心火太旺焚焦脾土,則脾胃運化水谷精微功能失調不能上養心脈,此為生中克也;腎水克制心火,然心火若無腎水上濟則獨亢于上,只有心腎相交方能水火既濟,從而發揮其生理功能,此為克中生也。治療上陳士鐸著重于病變臟腑,對于肝氣郁滯而上沖于心者,強調以制忡湯補肺以克肝,肝血不足難以養心者用寧靜湯補益肝腎以生心血,心腎不交責之腎水不足者用心腎兩交湯滋腎安心為主,心腎不交責之心火亢盛者用止驚補心湯清泄心火為主。

圖1 陳士鐸五行生克辨證心悸示意圖

2.2 兼調氣血寒熱,強調顧護胃氣

陳士鐸在《石室秘錄·卷四·靜治法》中提到:“血燥,乃血熱之故,往往鼻衄血,心煩不寐,不能安枕,怔忡等癥,亦宜以靜待之”“此乃寒虛之人,不可日斷藥餌,如參、苓、芪、術之類”[5]367-368。氣血津液與臟腑關系密切,氣血津液是臟腑發揮正常生理功能的物質基礎,臟腑形體是生成和運行氣血津液的重要功能場所,病理上氣血津液與臟腑功能互為影響。陳士鐸在臟腑辨證基礎上恰當選用氣血寒熱辨證,對于久病、寒虛、氣虛之人,強調需要時常養護,日常服用健脾補氣之藥,并強調不得過用辛熱或寒涼之品,以免損傷剩余不多之溫火,用藥以溫和補氣為主,少量多次服用以養胃氣。

《外經微言·卷一·順逆探源篇》:“五行之順,得土而化,五行之逆,得土而神。[5]6”脾胃為后天之本,各臟腑依賴于脾胃所提供的精微物質才能發揮功能。李東垣[8]32認為火與元氣不兩立,脾胃氣虛則水谷精微不足濡養形體,下焦相火無所依附,代心行令。陳士鐸提出脾胃之母各有不同,脾土生于心火,而胃土生于心包三焦命門之相火,但均依賴于腎水的濡養才能不旺不亢,其多用熟地滋補腎水涵養相火,少用肉桂辛熱以防火衰,相火生則脾土得養,心悸得平。另外若脾胃虛弱則肝木多來克之,陳士鐸多通過調節肝肺關系來恢復脾胃功能,其用芍藥滋養肝木,用人參、麥冬、五味子補肺助其肅降,以白術、枳殼、神曲等健脾行氣。

2.3 扶正為主,輔以祛邪

陳士鐸將心悸分為肝郁火逆、肺不制肝、心腎不交、氣血虛弱等證,治療多選用滋補肝腎、補肺健脾、補益心血等法以恢復五臟生克制化,但對于實邪致病論述和用藥較少。全篇鮮見論述瘀血證、痰濁、水飲證,治療心悸方劑中僅見用白芥子祛痰、當歸活血養血,整體來講對于實邪致病用藥論述較少。可見其治療心悸多以扶正補虛、恢復生克變化為主,以祛除實邪為輔,這也正說明其重視胃氣之思想。

3 用藥特色

3.1 藥量大小差異顯著

通過研究陳士鐸方劑特點發現,在同一方劑里用藥劑量大小有很大區別。《辨證錄·卷四·怔忡門》[5]779-780中交合湯,方中熟地二兩、人參五錢、黃連三分、肉桂五分,依據《中國科學技術史·度量衡卷》[9],清代1兩折合現在37.3 g,清代采用的是十進制,1分相當于現在的0.373 g,因此交合湯中熟地用量多達74.6 g,而黃連、肉桂用量僅有1 g左右,此方以大補腎水為主,少佐黃連引心火下行,少量肉桂以生相火使腎水不寒。同樣用量差異大的還有治療血熱心悸者時當歸3兩活血,佐以生地、丹皮等清火,并用荊芥5分以防出血。《脾胃論·君臣佐使法》曰:“君藥分量最多,臣藥次之,使藥又次之,不可令臣過于君。[8]18”張介賓在《類經》中提出:“君藥味數少而分量重。[10]153”陳士鐸用藥嚴分君臣佐使與陰陽歸經,其認為君藥需用大劑量直指病機之關鍵,佐使藥需劑量小來輔助君藥,陰藥用量大才能下達,陽藥用量小方可升陽。熟地、當歸等屬于君藥、陰分之藥,故用量偏大,才能滋陰養血、藥力下達,而肉桂、荊芥屬于佐藥、陽分之藥,故用量偏小,方能陽氣得養、上下同治。

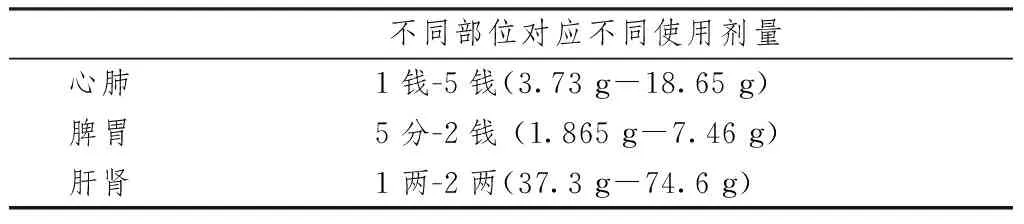

不同方劑之間在治療不同臟腑時藥物劑量差異也較為顯著(見表1)。陳士鐸在治療肝腎兩臟病變時使用的藥物劑量都較大,如制忡湯和堅膽湯中熟地和白芍用量多在1兩到2兩,而治療心肺時用量一般不大,在治療肺降不及所致心悸時用生脈3味益氣養陰,用量在1錢到5錢之間;治療中焦脾胃之時往往用藥較小,寒虛之心悸需要日常服用久道湯來健脾溫陽,其藥物用量均在5分到2錢之間,每日僅1次。可見陳士鐸對于藥物藥量大小的判斷與其所治療的臟腑位置關系以及服用藥物時間有很大關系。

表1 陳士鐸不同臟腑用藥量大小比較

3.2 重視藥物性味歸經,強調滋補肝腎

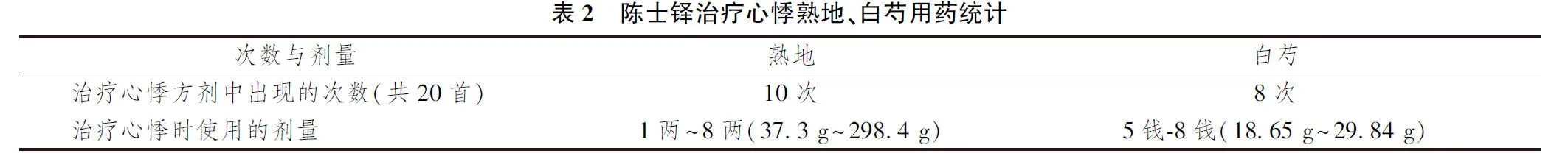

陳士鐸治療心悸的方劑共有約20首,用熟地的有10首,用白芍的有8首,用量大小也各有不同(見表2)。《本草新編》云:“熟地,味甘,性溫,沉也,入肝腎經,滋真陰,熄虛火。[5]110”陳士鐸創新論述熟地可以健脾消痰養心,臟腑形體依賴于脾腎之氣而化生,腎陽虛則火不生土,腎陰虛則胃液枯燥,均能導致水谷不化精氣而變痰飲。腎水足則腎陽得以涵養,從而發揮其溫煦脾陽之作用,胃中之津液潤澤方可濡潤脾土,故熟地補腎水、調陰陽以恢復脾胃功能以化痰。陽生陰降,熟地為至陰之藥專能滋補腎水,且需多用方能沉降于腎而取效。陳士鐸通常用至1兩到8兩,對心肝血虛者其用熟地養水涵木以生心血,對陰虛陽亢者則多用熟地養腎陰以平相火。

芍藥味苦、酸、氣平微寒,可升可降。心悸與肝的關系密切相關,肝血不足則不能濡養肝氣,肝木躁動則心氣不定,肝火上擾則心神不定。陳士鐸多用芍藥滋陰養肝、暢通肝血、涵養肝氣以平肝,并且提出芍藥少用之無效,必用之5到8錢,大滋肝木之血,芍藥與不同藥物配伍會發揮不同作用,與當歸、熟地同用則補血,與黃芪并用則益氣,與肉桂并用驅寒。此外,芍藥之功不止平肝,還涉及脾肺腎三臟,肝木不足則下盜腎水,肝木風燥則克伐脾土,肝氣不升則肺氣不降,所以脾肺腎三臟發揮正常功能也必然借助于肝,故其認為如果能夠善用芍藥則五臟均有益處[11]。

表2 陳士鐸治療心悸熟地、白芍用藥統計

4 結語

綜上,陳士鐸善于從五臟生克制化闡述心悸的不同類型和治療方法,分別從肝郁火逆、肺金不降、心腎不交、脾胃不足和血熱擾心方面論述心悸病因病機,治法特點方面首重五臟關系,兼辨氣血寒熱,以扶正補虛為主、祛除實邪為輔。同時用藥重視君臣佐使和性味歸經,善用熟地、白芍,創制了多首方劑指導中醫臨床,其辨證方法和用藥規律需要我們不斷去探索和驗證,從而發揮其更大的臨床作用。