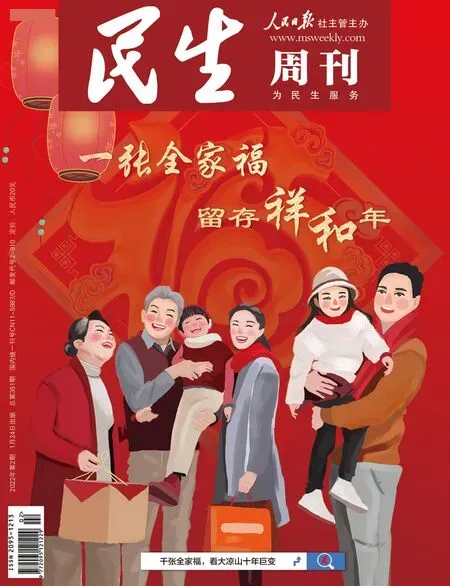

千張全家福,看大涼山十年巨變

郭鵬

趙明為沙馬哈呷一家拍攝的兩張全家福。第一張是在老屋拍的,土坯房前,一家人等著過新年

趙明為沙馬哈呷一家拍攝的兩張全家福。第二張是在精準扶貧政策下蓋的新房前拍的,搬進新家,一家人臉上的笑容更盛了。

2022年元旦,如果不是疫情發生了變化,攝影師趙明就又去大涼山了。

自2012年初次入川,此后每年,他都會去大涼山一兩次。前期是為了拍片,后期就屬于個人情懷了。“我的鄉村照相館,會繼續做下去,先慢慢拍著。”電話那頭,趙明呵呵地笑起來。

因為給大涼山的村民免費拍攝全家福和婚紗照,特別是在2015年,當時還是吉林動畫學院攝影系學生的趙明,憑借作品《大山深處的婚紗照》,榮獲第二屆全國青年攝影大展優秀新人獎,趙明開始被公眾和媒體廣泛關注。

他鏡頭里的主角,大多是偏遠山區的村民,他恨不得把山里的一切都拍下來。

為村民拍全家福,老鄉們會主動穿戴民族服飾,梳妝打扮,認真對待趙明的拍攝。“他們的笑容里,有興奮、喜悅和羞澀。”與趙明有近10年交情的寧大樹,曾是大涼山深處昭覺縣色底鄉引得阿莫村瓦姑小學的支教老師,他告訴《民生周刊》記者,有些人去拍大涼山的窮和臟,而趙明拍出的是幸福和美好

通過幾年間所拍照片的對比,趙明看到了大涼山的變化。“所以,好生活,更需要記錄。”

趙明還發現,當下有些人在消費大涼山的貧困,故意強調山里的落后,甚至有人向他打聽大涼山最窮最遠最差的地方在哪兒。“但是,如今的大涼山真的變了。”

有人說,他做的事難能可貴且意義重大,但是他對此卻不愿多談,甚至有些支支吾吾,“當初拍全家福,真沒有太多精神高度上的考慮,只是覺得這事,該做!”

“總該有個念想”

在趙明的硬盤里,儲存著10多萬張照片,其中大約1000張是“純粹”的全家福。什么是全家福?在趙明看來,就是現有的家庭成員,都要拍進來。這1000張“純粹”的全家福,背后就是1000個完整的家庭,和幾千張笑臉。

趙明和這些全家福的故事,要從10年前說起。

為什么要拍全家福?

在不少媒體報道中,把趙明拍攝的動因,歸為兩方面。一個受到電影《鄉村照相館》的影響,電影講的是一個小山村因修水庫面臨拆遷,一位老鄉給鄉親們拍了全家福。另一方面,就是趙明在去大學報到的火車上,得知奶奶去世,他后來發現,從小到大竟沒有一張與奶奶的合影。

“這真是一個遺憾。”趙明說。

于是,為了不讓自己的遺憾再成為別人的遺憾,他“隱約”產生了去經濟條件落后的山區為當地人拍攝的念頭。“剛開始,就是單純地拍全家福。”

而選擇大涼山,則是因為大涼山偏遠山區的報道,讓趙明產生了好奇。雖然同樣來自農村,但是大涼山的生活環境,還是深深觸動了他。

“很多孩子去上小學,不是為了學習知識,而是因為在學校有米飯吃。因為不通電,孩子要靠透進窗戶的自然光看課本。”趙明說,在那樣的環境中,很自然就有了必須要干點什么的想法。

2013年初,趙明從大涼山走出來,去了趟大理古城,看了蒼山洱海。“說出來都沒人信,我一張照片都沒拍,看著美景,卻不知道要拍什么。”幾天后,趙明又返回了大涼山。

在拍攝過程中,趙明發現,很多彝族老鄉,除了身份證再沒拍過照片,全家福在很多村里都是鮮見之物。“全家福對家庭來說,應該是一種美好的念想吧!”

于是,就為了這份念想,他大學4年,8次進入大涼山,連續兩年的春節都在大山里拍照片。

趙明老家在山東省高唐縣的農村,有兩個姐姐,家里3個孩子,只有他上了大學。“我了解農村孩子的不易,更何況是貧困山區。” 2014年,趙明告訴姐姐,比起山里長期吃土豆導致營養不良和上不起學的孩子,“我幸福著呢!”

“要給文明以時間”

之前做過民間支教老師的寧大樹,沒想到趙明“全家福”的攝影之路會走得如此之久。除了大涼山,趙明的腳步和鏡頭還到過貴州、廣西的山區。

2014年夏天,大涼山趕上雨季,寧大樹支教的瓦姑小學至縣城的路被雨水沖斷,他只能步行七八個小時下山,就是為了把趙明接上山。

“那時我們還不認識,只是聽西昌的朋友說,一個攝影師要來我們小學拍照片,其他的一概不知。”寧大樹第一次見到趙明就有好感,“他挺樸實、熱情、陽光,比較早熟。”

寧大樹當時還默默地觀察了趙明一番,他穿著一身運動裝,不是什么品牌,感覺不是優渥家庭的孩子。后來,寧大樹看到趙明在村里拍攝時很用心,“照片專不專業不好判斷,但是拍得很投入,大多是在趴著拍、跪著拍。”

當天晚上,在一個很小的賓館里,趙明告訴寧大樹,說他關注山區的孩子,想為他們拍攝全家福。

“當時也沒覺得怎么著,就想著是一個大二學生,來大涼山體驗生活,完成假期課外實踐。”而接趙明上山以及為其對接學生和家長,寧大樹也認為,不過是舉手之勞。

第二天一早,他們就上山了,依然要步行七八個小時。一路上,趙明和寧大樹聊得很少,因為“山路很累”。

寧大樹當時不知道,他幫趙明背著的雙肩包里,竟然有一個打印機,這是趙明為了及時給老鄉打印全家福而特意買的,只是這臺機器后來壞了,趙明只好再次一個人步行下山,找打字復印社洗片。

“因為資源有限,大涼山當時的消費很高,洗一張照片要30元。”趙明無奈,只能從有限的生活費里,硬擠出10多張洗片的費用。照片洗出來了,趙明會逐一發到村民家里。

提起為彝族老鄉拍全家福,寧大樹說,彝族人的生活水平和思想意識相對落后,對拍全家福沒有概念。所以,當他和瓦姑小學60個孩子的家長溝通后,彝族老鄉很開心,也很重視, 他們會穿上民族衣服,也會牽著馬,抱著羊,“這并非是趙明的要求”。

再后來,寧大樹看到趙明鏡頭里的彝族老鄉,他們笑得很興奮、喜悅、羞澀,“這都是真誠的感情流露”。

當然,在偏遠的山區里,不全是美好的景象。

2014年底,趙明為一個彝族老鄉拍攝了四口之家的全家福,但是等趙明第二年再去的時候,四口之家中4歲的小女孩已經夭折了,那張全家福也就成了孩子在世時的最后一張照片。

“這件事對我的觸動特別大,之后就想用鏡頭去記錄貧窮背后的故事,主要以山區孩子的教育狀況為切入點展開調查,并鏡頭記錄下來。”趙明一直記得寧大樹說過的一句話:“要給文明以時間。”

沒有團隊,繼續只身前往

還有一個小孩讓趙明印象深刻。

那是2016年3月拍攝的一個小女孩。當時,她不小心掉進火堆,臉部三級嚴重燒傷,家里為了救她花光了積蓄。

“之后我拍攝了一組照片,其實拍攝過程中,我內心很抵觸,這是我第一次感受到視覺暴力。”后來,趙明把這組照片發給了慈善組織和基金會,希望能為孩子籌集善款,沒想到,一周之后,孩子就被送到了重慶西南醫院,并進行了手術。

“其實談不上做公益慈善,很多做公益的人,說我拍攝照片沒有啥用,說我的東西推動不了社會的進步,說我是瞎折騰,但我通過拍攝,讓燒傷的女孩得到了救治,這讓我感覺到攝影能產生積極的力量。”

現在積累了一些名氣,是不是組建了自己的團隊?趙明哈哈大笑:“哪有團隊啊,真的就只有我一個人。”

之前,有很多人想和他一起進山,“但是當我把不能洗澡和上旱廁這‘兩棍子扔下去,一大幫人就避而遠之了。”

如今,趙明再去大涼山的山區小學,鏡頭拍下的,通常是村里硬化的水泥路、通了的水電網、磚瓦結構的校舍和標準的足球場、有馬桶的衛生間和潔白的衛生紙……

“孩子以前只吃土豆,現在有了牛奶和雞蛋。老鄉以前和牛馬羊同住一房,現在搬進了移民新村。”提起大涼山的變化,趙明滔滔不絕。

現在進山,再也不用步行七八個小時了。而寧大樹支教的瓦姑小學,也已經被撤并,孩子們都進入鄉里上小學,教育環境得到很大改善。

“大涼山的變化,真大;我們的國家變化,更大。”已經成為一名媒體人的趙明,在臨近采訪結束時表示,雖然精力和時間有限,但是他會把“鄉村照相館”一直做下去。