篤行不怠守初心 踔厲奮發開新局

剡文鑫

10年踔厲奮發,書寫民生答卷,10年砥礪前行,繪就發展畫卷。

黨的十八大以來,固原市原州區上下團結一致,攻堅克難、拼搏奮進,歷史性地解決了絕對貧困問題,全面建成小康社會。

這10年,是原州區發展進程中極不平凡、成效顯著的10年,山河錦繡,物阜民豐。

這10年,是原州區綜合實力提升最快、城鄉面貌變化最大的10年,經濟躍上新臺階,發展開啟新篇章。

富民產業高質量發展

金秋十月,大片金黃浸染原州大地,新谷盈倉、青貯滿池,萬畝冷涼蔬菜收獲進入尾聲,玉米棒、馬鈴薯堆滿農家院,豐收的場景映照鄉村。

產業是富民的根本之策。黨的十八大以來,原州區立足區情實際和資源稟賦,培育確定“五特五新五優”產業,圍繞高質量發展產業核心,優布局、擴規模,建成北部川道區、南部陰濕區、東部丘陵區3個產業片區,形成較為厚實的產業基礎和相對健全的產業體系。

冷涼蔬菜產業按照“跨村跨鎮聯營、標準化種植、規模化發展、品牌化營銷,不斷增加‘凈菜入超占比,一二三產業融合發展”的路子,在北部清水河谷川道區建設“兩鎮兩帶”冷涼蔬菜產業帶,發展冷涼蔬菜20萬畝,打響“中國西部冷涼蔬菜之鄉”金字招牌,建設全國綠色蔬菜產品生產基地和粵港澳大灣區蔬菜直供基地。

馬鈴薯產業走“以雪川等龍頭企業為引領,布局區域化、種植標準化、產品品牌化、發展產業化”的路子,抓種薯繁育、基地建設和精深加工“三項重點”,打造全國優質馬鈴薯種薯繁育、綠色標準化商品薯生產“兩大基地”,在南部半陰濕區建設馬鈴薯產業帶,種植馬鈴薯20萬畝,把馬鈴薯變為農民增收致富的“金豆豆”。

肉牛產業按照“千家萬戶自繁自育,合作社(家庭農場)標準化養殖,龍頭企業精深加工,配套建設百萬噸飼料加工、百萬噸有機肥制造”的發展路子,穩步推進“八大體系”建設,推行出戶入園養殖,截至目前,肉牛飼養量達到28萬頭,牧業產值達到16.5億元。

復制放大肉牛養殖“小村聯盟”、蔬菜種植“跨村跨鎮聯營”、金融幫扶“蔡川模式”等成功范例,廣泛建立“龍頭企業+合作社+農戶”聯農帶農利益聯結機制,培育611家農民合作社、280個家庭農場,把5萬多群眾“鑲嵌”在產業鏈上增收,讓好機制帶領農民群眾增收在希望的田野上。

“五優”產業堅持走“文旅產業引領現代服務業發展”的路子,加快發展文旅、現代物流、健康養老、電子商務、特色餐飲產業。通過優化產業布局,完善提升文旅“六要素”服務功能,制定出臺發展扶持政策,引進培育一批龍頭企業,創建國家全域旅游示范區,打造“游在六盤大地,吃住娛購到原州”的綜合服務基地。

民生福祉持續增強

黨的十八大以來,原州區緊盯“兩不愁三保障”目標,抓責任、政策、工作“三個落實”,精準實施產業扶貧到戶項目,實現致富產業到戶全覆蓋,110個貧困村全部脫貧出列,10.5萬農村貧困人口全部脫貧,小康社會全面建成。

堅持教育優先發展,促進教育公平,提升教育質量,創建“教育原州”品牌,打造“寧南教育中心區”,學前教育實現普及普惠,義務教育鞏固率達到100%,高中毛入學率達到95.8%,實現了公辦民辦教育全覆蓋,教育事業實現跨越式發展。

義務教育“兩免一補”政策實現城鄉學生全覆蓋,教育發展的基礎進一步夯實。全面實施“縣管校聘”改革,4087名專任教師由“學校人”轉變為“系統人”,教師從教動力進一步激發,教育活力進一步釋放。

成功創建國家公共文化服務體系示范區,建成原州區文化館、圖書館和6所分館,建立流動圖書網點27個,鄉鎮文化站和村級文化活動廣場、鄉村大舞臺、文化活動室等公共文化服務設施實現全覆蓋。

建成遠程會診、遠程心電、遠程影像中心,“互聯網+醫療健康”服務體系初步形成,行政村標準化衛生室實現全覆蓋,“先診療、后付費”模式有效解決了人民群眾看病難問題。堅持應保盡保,城鄉居民養老、醫療保險參保任務全面完成。

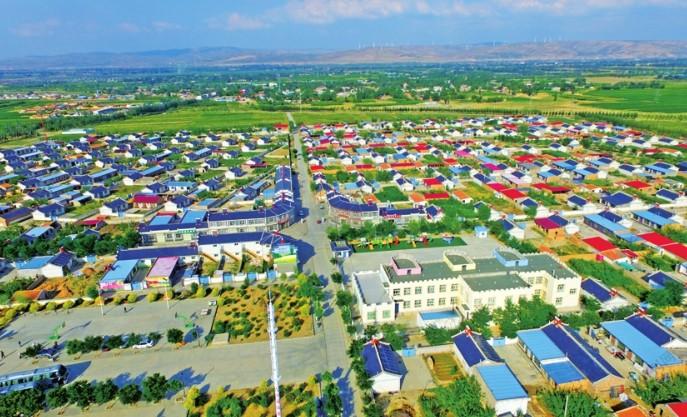

10年來,原州區每年將80%以上財力用于民生事業,落實落細各項惠民政策,切實解決好群眾的操心事、煩心事、揪心事,農村安全住房、安全飲水實現全覆蓋,實現了村村通瀝青水泥路和村村通客車。

塑形鑄魂強基層治理

邁上新征程,原州區堅持把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效整治銜接作為“一號工程”,全域開展文明素養提升行動和城鄉面貌整治行動,城鄉面貌煥然一新,從里到外塑形鑄魂,居民的幸福感、獲得感顯著增強。

圍繞打造人民群眾安居樂業的美麗家園,開展城鄉人居環境整治“塑形”行動。農村以屋里屋外、院里院外、村里村外“三里三外”干凈整潔為目標,川區村建好院內院外“兩小園”,山區村種好房前屋后10棵樹。完善落實鄉村保潔長效機制,使農村環境實現從點上干凈到面上清潔的根本性轉變。

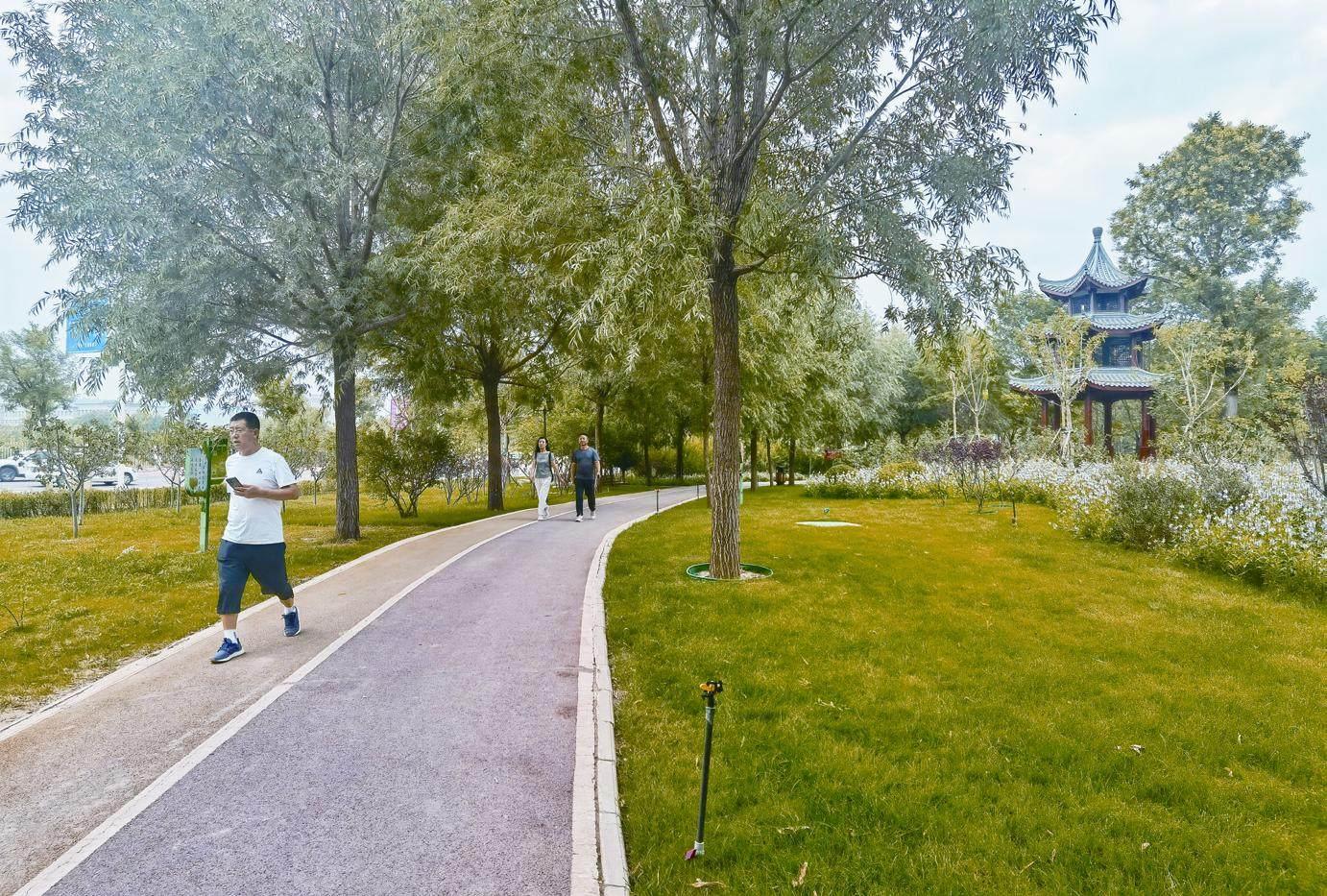

城區實施以古雁嶺公園為重點的33個公園改造提升工程,新建濕地公園、生態文化園、城市公園、街頭小微公園,新增以環境品質提升、慢行交通、健身康體為主的城市道路綠道,對已改造的老舊小區實施庭院植綠增色,不斷提升居民生活舒適度。

圍繞加快建設現代鄉村文明,開展文明素養“鑄魂”行動。依托新時代文明實踐中心、站、所,扎實推進“思想政治引領、文明風尚提升、優秀文化傳承、文化服務惠農、文化產業富農”5項行動,引領群眾革除陳規陋習、樹立新風尚。

出臺《原州區推動移風易俗革除陳規陋習助力鄉村振興暫行辦法(試行)》,通過選樹宣傳“零彩禮”“低彩禮”典型,采取“四包一”挨家挨戶“敲門行動”,使高額彩禮、大操大辦現象得到有效遏制,文明婚嫁在原州區蔚然成風。

把抓基層、打基礎作為長遠之計和固本之策,探索建立“1+1+3”工作機制,積極構建區委統一領導、政府依法履責、各類組織積極協同、群眾廣泛參與的基層治理新格局。原州區榮獲全國平安建設先進縣區稱號。

把黨建引領作為堅持和發展新時代“楓橋經驗”的政治靈魂,整合鄉鎮街道綜治中心、司法、公安、法庭、婦聯、村黨支部等力量,成立功能型黨支部,依托綜治中心和基層治理信息指揮平臺“一窗受理”分流轉辦運行機制和“一個口子、一套系統”信息采辦模式,完成1391家單位場所和21.6萬人口的數據采集工作,實現數據共享、資源共用、信息共聯。

圍繞“矛盾糾紛應排盡排、能化盡化,全程管控、不漏一事”目標,健全完善問題、責任、考核“三張清單”,按照風險隱患等級實行“綠、黃、紅”三色預警動態管理,確保不同等級矛盾糾紛和風險隱患按時限要求得到化解,切實做到小事不出村、大事不出鄉、矛盾不上交。

推行網格化管理,提高鄉村社會治理能力,建立“鄉鎮黨委+村黨支部+網格黨小組”抓鄉村治理工作責任制,在農村網格上建立532個服務型黨小組,3409名無職黨員聯系群眾3萬多戶,在鄉村治理中發揮先鋒模范作用。

瞄準治理需求,建立“街道吹哨、部門報到”機制,按照強弱搭配的方式,將86個市直共建單位、87個區直共建單位、13個非公企業和社會組織分配到各社區,組建社區聯合黨委,3827名干部到社區參與共建,構建街道、社區、機關、企業、物業等多元聯動、共同參與的社區治理新格局。

推行“一室兩隊”和“一警多能”機制,推動“1+X+N”社區警務與社區治理深度融合,建成一類和二類警務室77個、三類警務室102個,結合百萬警進千萬家和“六進”活動,推動警格、網格深度融合,基層治理由“獨角戲”逐步變成“大合唱”。

生態環境建設夯底色

黨的十八大以來,原州區認真踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,打好植綠增綠持久戰、打好干凈整潔攻堅戰、打好美麗宜居主動戰,堅決守好改善生態環境生命線。

開展大規模國土綠化行動,整村整鄉實施以庭院巷道、主次干道綠化為主的植綠增綠工程,林草資源進入快速增長期,森林覆蓋率達到25.09%。

堅決打好藍天、碧水、凈土保衛戰,統籌推進“四塵同治”“五水共治”“六廢聯治”,實施以河道溝渠凈化為主的碧水長流工程,用力推進清水河流域水環境綜合整治、河湖“四亂”整治、飲用水源地保護專項行動。

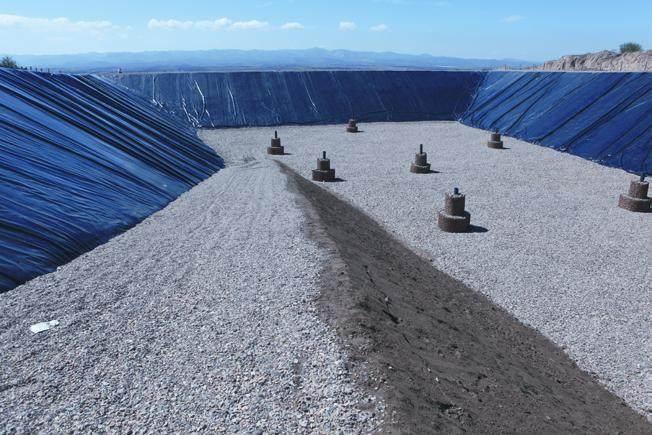

嚴格落實“河長制”要求,建成清水河城市過境段人工濕地、三營污水處理廠等一批重點環保項目,清水河三營、二十里鋪國控斷面水質穩定達到國家考核標準。

加強固體廢物和危險廢物監管,嚴控農村生活垃圾污染,化肥農藥使用量實現“零增長”,廢舊地膜回收利用率達到92%,農村面源污染得到有效控制。

10年來,原州區深入踐行習近平生態文明思想,主動擔負起黃河流域生態保護和高質量發展先行區建設使命,守好改善生態環境生命線,打贏污染防治攻堅戰,生態環境持續向好。

清水河一路向北流經城區段,在鄭磨漫水橋上下游、河道灘涂濕地形成9個連續水面,蘆葦、荷花凈化水質,市民、游客賞荷不用下江南。

青山、綠樹、荷花與水面構成了沈家河水庫河暢、水清、岸綠、景美的畫卷。

水源涵養林區周邊溝壑水系開始出現涓涓細流,39座中小型水庫出現了有水可看的局面,北方地區罕見的白鷺、蒼鷺、大麻鳽、火烈鳥等13種珍貴候鳥現身水庫濕地;國有林場通過遠程監控視頻傳回圖像,水溝林場、疊疊溝等西線林場野豬成群,金錢豹、狍子相繼出現。

經過一代接著一代改山治水、植樹造林,原州區“換了人間”,綠色已成為原州區發展底色,構建起了人與自然生命共同體。

星光不負趕路人,最是奮斗動人心。原州區以人民為中心,以實干為導向,面對面做工作,實打實解難題,確保事情件件有著落、事事有回音,以廣大黨員干部的“實干指數”換取群眾的“幸福指數”。