紫砂陶刻作品“高禪壺”的創作及評析

柴旭波

(宜興 214221)

紫砂壺自誕生起便長盛不衰,受到海內外人士的喜愛,紫砂藝術創作在繼承中國傳統文化藝術造型的基礎上還有著自我的發展及藝術闡發。眾多的創作者在投身于紫砂文化創作當中后,都或多或少地對紫砂文化乃至中國文化產生了獨特的理解,通過自己的智慧與技能來表達這些文化理念,又為紫砂藝苑豐富了創新的條件,紫砂陶藝創作便如此形成了創作加反饋的良心循環,具有中國文化藝術特色的當代紫砂陶藝正塑造著越來越美好的未來。

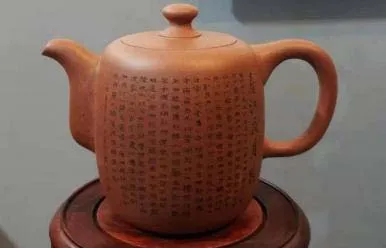

精彩的藝術創作必然有著能夠感動心靈的閃光點,紫砂陶刻在自身的表現力上依托于紫砂器而生,尤其是在紫砂壺上的刻畫貼近生活、感悟人生,有著一股天然的文化魅力。優秀的紫砂陶刻創作首先看刀法,正所謂刻刀如筆,只要刻畫出自身的意韻就可以展現出或陽剛雄渾,或溫柔婉約的文藝狀態,這就如同書法中的筆鋒轉換,一筆下去即顯露出一種獨特的藝術性格。清代吳昌碩臨石鼓文,便從千年前的文字中別出機杼,寫出了獨樹一幟的字形、字韻,紫砂陶刻亦是如此,從筆鋒轉換為刀鋒,一刀刻下,求得一種自我的氣象,作品“高禪壺”(見圖1)便以壺面整篇的《春江花月夜》作為創作的主題,讓人充分領略到傳統書法的魅力,乃至傳統文化的魅力。

圖1 高禪壺

《春江花月夜》是唐代詩人張若虛留存于世的千古名篇,這首詩一共三十六句,每四句一換韻,優美的文字描繪了一幅包含春、江、花、月、夜的美麗景色,其中所包含的情感歷經千古而不朽,獲得了無數人的心靈共鳴,其中的離情別緒以及豐富的人生哲嘆,讓人充分領略到中國傳統詩歌文化的魅力,用文字表現出來了深邃、寧靜的精神境界。眼前的這件作品“高禪”的壺面上,用刻刀整齊地將全詩鋪陳其上,大大的標題搭配細膩規整的文字,為整把茶壺增添高緲的意境。

作品“高禪壺”本就被塑造得非常簡潔、流暢,在線條和塊面的塑造上給人一種“高”的品悟,這通常是由于茶壺的身筒被刻意地拉高,結合茶壺整體的結構形成“高聳”的圓柱形輪廓,通常這樣的紫砂壺需要減少上下聯通的層次,盡可能削弱線面之間的過渡。眼前這把壺便是如此設計的,首先圓潤的壺身采用了無肩的設計,壺面直接與嵌蓋相連,壺蓋簡潔無飾,壺鈕內凹圓扁,左右二側的流、把則直接明接于壺體兩側,使茶壺擁有一個開闊卻婉轉的壺面,在這樣的茶壺表面,過于簡單的裝飾是無法使之“填滿”的,全器需要充足的意境描繪來填補這種裝飾上的空洞,《春江花月夜》的主題刻畫便是基于此融入到整體的設計當中的。

經典的文化題材在紫砂壺上重放光芒,既是一種懷古,亦是對文化的承傳,紫砂陶刻創作并非是簡單地將文字復刻下來,而是需要根據紫砂壺的造型,刻畫題材的意境選擇相應的表現結構和表現方式,合理的刻畫可以讓原本的意境升華,融入到整體的藝術表達當中,也讓人能夠通過所刻畫的內容產生聯想,進而獲得感悟。在這樣的刻畫當中,簡潔依舊是陶刻最需要注意的問題之一,在刻畫整篇《春江花月夜》時,要合理規劃每個字的大小,以古文從上至下、從左至右的排列方法來進行設計,字與字的間隔既要顯得緊密又彼此錯落,切忌排列文本上的上下不一,由于全篇帶有押韻,每四句還有變化,所以在刻畫時亦要根據主題的特性加以表現,通過文字排列的間隔來配合變韻,讓人在陶刻文字的品讀中獲得節奏感,這樣一來陶刻創作便如同聯系了古今,讓古典文化的魅力再一次綻放光芒。

其次,《春江花月夜》的刻畫還要注重簡潔,清爽的文字讓人能夠更清晰地感受到那一份典雅的氣韻,正所謂“不著粉澤,自有腴姿”,歷代文人雅士對此的評價便與陶刻本身重疊在了一起。最后便是流暢,文韻自有流暢之味,“讀之目不能瞬”,古人早已經將這種感受描繪了出來,陶刻就應當順應這種思想,流暢地將之表現出來,最終讓作品整體獲得完滿的感受。

當代紫砂陶刻有著無窮的潛力,古往今來,眾多的文藝作品都是紫砂陶刻創作的寶庫,挖掘其中的藝術元素,獲得古今的情感共鳴,將藝術美、工藝美、情感美融會貫通,創造出不拘一格、博采眾長的紫砂作品,并在這個過程中不斷地自我完善,將中國文化發揚光大。