淺議地震對橋梁的危害及防震措施

董清林

摘要 文章分析地震對公路橋梁產生的各種震害以及震害的基本規律,針對橋梁震害容易產生的部位,提出對橋梁的抗震設計注意要點及對應的防震措施,最大限度地減輕地震對橋梁的危害,使橋梁在地震后能夠保持基本的通行能力,對抗震救災真正起到生命線工程的作用。

關鍵詞 橋梁震害;震害類型;防震措施

中圖分類號 U442.55 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)01-0103-04

0 引言

我國領土遼闊,地形地質復雜,部分區域屬于地震高發地區,強烈地震發生時,公路橋梁將遭受嚴重的破壞甚至倒塌,對搶險救災及災后重建造成極大的困難。為了減輕地震造成的損失,要求地震區的橋梁在抗震、防震方面貫徹預防為主的方針,對現有的橋梁要做好防震加固工作,新建的橋梁要從勘察設計上采取防震措施,并應進行抗震強度和穩定性的驗算,以適應當前公路橋梁抗震設計的要求。

1 橋梁震害

地震對橋梁的破壞常指由于地震波傳播到地基引起橋梁震動,對橋梁結構及附屬設施造成的損壞。橋梁遭受震害的原因,主要是由于墩臺的位移和倒塌,下部構造發生變形引起上部構造的變形或墜落[1]。下部構造完整,上部構造滑出、脫落的也有,但比較少見,而且多與橋梁構造的缺陷有關,所以,地基的好壞,對橋梁在地震時的安全度影響最大。

1.1 上部結構及支承連接處

地震發生時,地面運動引起橋梁結構的震動,使結構的內力和變形大幅度的增加,從而導致結構破壞或倒塌。地震使橋面上下起伏,上部構造產生較大橫向、縱向位移,對橋面系造成破壞。當梁板的位移超出墩臺等支撐面時,就會出現橫向落梁的破壞。落梁是橋梁最嚴重的震害,它直接導致交通中斷,落梁時如果撞擊橋墩,會給下部結構帶來很大的破壞。

支座、伸縮縫和掛梁懸掛節點等支承連接部位是橋梁結構體系上抗震性比較薄弱的環節,地震作用容易使固定支座移位、活動支座脫落以及支座本身構造上的破壞,梁與梁之間、梁與擋塊之間的碰撞容易導致伸縮縫和擋塊的破壞[2]。

1.2 下部結構及基礎

在軟弱地基上,橋梁的震害不僅嚴重,而且分布范圍廣。以2008年5月四川省汶川地震為例,該次地震在Ⅹ~Ⅺ度設防烈度區內,橋梁全部遭到極其嚴重的破壞。地震使土的抗剪力大幅度降低,從而降低了土的承載力,導致墩臺大幅度下沉。構造裂縫使墩臺產生水平、豎直、傾斜變形。除了地基毀壞的情況,橋梁墩臺和基礎是由于受到較大的水平地震力,瞬時反復振動在相對薄弱的截面產生破壞而引起的。

在一般地基上,也可能產生某些橋梁震害,如墩臺裂縫,因土壓力增大或水平方向抵抗力降低而引起墩臺的水平位移和傾斜等。但這些震害只出現更高的烈度區內。如2008年四川汶川地震時,上述震害也只限于>Ⅺ度設防烈度區內。另外,橋梁墩柱的彎曲破壞非常常見,究其原因,主要是約束箍筋配置不足、縱向鋼筋的搭接或焊接不牢等引起的墩柱的延性不足。

1.3 砂土液化、地基和岸坡滑移

砂土液化、地基失效和岸坡滑移也將導致橋梁大幅度破壞乃至倒塌,如裂縫、落梁等。在大于Ⅷ度的烈度區內,由于砂土液化、河岸滑坡,普遍出現墩臺滑移和傾斜、橋長縮短、樁柱斷裂、橋梁縱向落梁、拱橋拱圈開裂或斷裂等破壞。在Ⅷ度烈度區內,也有一部分橋梁遭到嚴重破壞。除了地基失效等上述原因外,還有上部結構傳下來的慣性力所引起的樁基剪切、彎曲破壞,更有樁基設計不當所引起的震害。

1.4 剛性地基上梁式橋的震害

在地震中基礎不出現位移、傾斜主岸坡不出現滑移地基,稱為剛性地基,其主要震害表現在以下幾個方面:

1.4.1 順橋向的震害

(1)活動支座的震害。活動支座是梁式橋抗震中的一個最薄弱的環節,一般當地震烈度大于地震動峰值加速系數時,都有可能造成活動支座的失穩、傾倒、脫落。

(2)固定支座的震害。固定支座的破壞將引起以下兩個方面的破壞:一是順橋向的純剪力破壞;二是橫橋向的彎扭損壞。

(3)墩臺位移震害。梁墩的相對位移將引起固定支座銷釘剪斷、柱式支座傾斜甚至傾倒、橋臺胸墻及梁端撞裂、每孔縮短或延長成不規律的交替變化等震害。

(4)胸墻及梁端破壞。當地震烈度等于或大于地震動峰值加速系數時,墩身開裂,固定支座被剪斷后,梁將撞擊胸墻或梁端出現弧形撞擊。

1.4.2 橫橋向的震害

當地震荷載在橋梁上部結構中產生的橫向水平力大于支座的摩阻力或支座的抗剪強度時,梁與墩臺出現相對位移并剪斷支座,使支座產生橫向位移,當梁兩端支座形式不同時還會產生扭矩使支座扭轉破壞[3]。

1.5 非剛性地基上梁式橋的震害

非剛性地基是指地震中地表以下土層出現液化和岸坡出現滑動的地基,或者墩臺出現位移,沉降的地基。

1.5.1 由于岸坡滑移造成的橋梁震害

在地震作用下,土體向河心滑動,出現地裂縫并以此形成多道地裂縫,其縫寬可達1 m以上,一般發生在地震烈度以上。墩身傾斜、開裂和折斷。在岸坡滑移時,墩臺位移向河心傾斜,移動土壓力增加,使墩身或樁身在穩定層頂面附近彎裂和折斷。

1.5.2 由于地基液化造成的橋梁震害

飽和松散粉細砂土和黏粉含量小于15%~20%的飽和粘砂土,在地震作用下易發生液化。橋臺和臺后路基下沉;出現在地基液化或岸坡滑移現象后,大部分橋臺發生下沉,臺后路基也都出現大幅度下沉。

2 橋梁震害的基本規律及原因分析

2.1 高烈度震害比低烈度震害嚴重

橋梁產生位移的動土壓力都是隨烈度增加而增加的,一般來說,在穩定地基上地震烈度大于一定的地震動峰值加速系數才使橋梁遭受震害。

2.2 岸坡滑移和地基失效橋梁比穩定地基上的橋梁震害嚴重

橋梁工程場地類別,根據土層等效剪切波速和場地覆蓋層厚度將場地土分為四類。一般說來,一類土抗震性最好,二、三類土次之,四類土在強震的作用下導致地基失效,故震害較重。

2.3 順橋向震害比橫橋向震害嚴重

由于順橋向剛度比橫橋向小。順橋向搭接長度比墩臺橫橋向富裕寬度小,各梁在順橋向為串聯結構,而橫橋向為并聯結構,因此地震荷載和相對位移在順橋上出現較大的傳遞和不均勻分配。

2.4 原因分析

(1)所發生的地震強度超過了抗震設防標準。

(2)橋梁場地對抗震不利,地震引起地基失效或地基變形。

(3)橋梁結構設計、施工方法不當。

(4)橋梁結構本身抗震能力不足等。

3 橋梁的防震措施

通過以上對地震給橋梁造成的損壞及原因分析,新建橋梁時要從勘察設計階段采取防震措施,并應進行抗震強度和穩定性的驗算[4]。

3.1 一般防震措施

(1)地質勘探時查明對橋梁抗震有利、不利和危險的地段,按照避重就輕的原則,充分利用有利地段選定橋位,采用對抗震有利的橋梁形式。

(2)在可能發生河岸液化滑坡的軟弱地基上建橋時,可適當增加橋長、合理布置橋孔,避免將墩臺布設在可能滑動的岸坡上和地形突變處;并適當增加基礎的剛度和埋置深度,提高基礎抵抗水平推力的能力。

(3)當橋梁基礎位于軟弱黏性土層或在軟弱地基土時,應采用樁基礎,當橋梁基礎置于可液化土層上時,樁底應穿過軟弱土層,并在穩定土層中有足夠的嵌入長度。

(4)盡量減輕橋梁的總重量,盡量采用比較輕型的上部構造,避免頭重腳輕,對振動周期較長的高橋,應按動力理論進行設計。

(5)加強上部構造的縱、橫向聯結,加強上部構造的整體性。選用抗震性能較好的支座加強上、下部的聯結,增大梁的擱置長度,采取限制上部構造縱、橫向位移或上拋的措施,防止落梁。

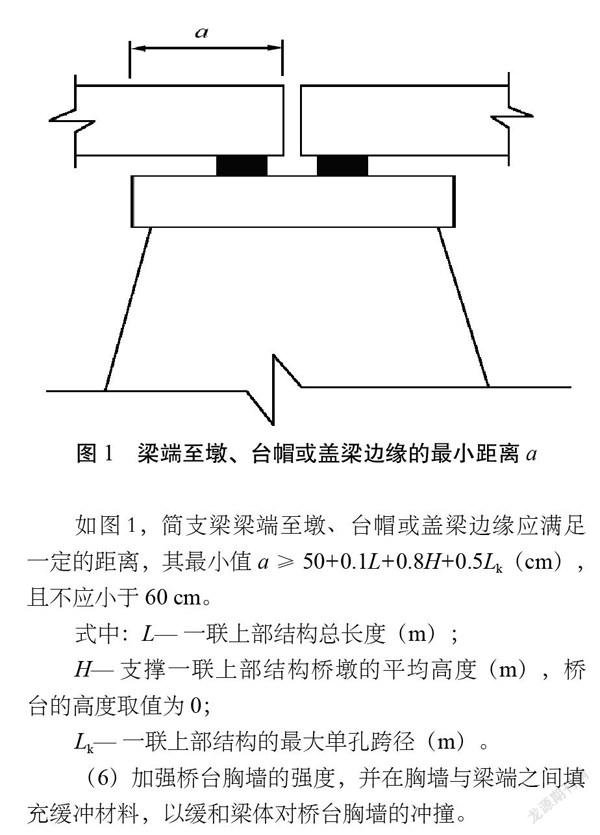

如圖1,簡支梁梁端至墩、臺帽或蓋梁邊緣應滿足一定的距離,其最小值a≥50+0.1L+0.8H+0.5Lk(cm),且不應小于60 cm。

式中:L—一聯上部結構總長度(m);

H—支撐一聯上部結構橋墩的平均高度(m),橋臺的高度取值為0;

Lk—一聯上部結構的最大單孔跨徑(m)。

(6)加強橋臺胸墻的強度,并在胸墻與梁端之間填充緩沖材料,以緩和梁體對橋臺胸墻的沖撞。

(7)多孔長橋宜分節建造,各橋墩高度宜相近,在橋墩柱中布設橫向連接鋼筋或化長橋為短橋,使各分節能互不依存地變形。

(8)用磚、石和水泥混凝土等脆性材料修建的建筑物,抗拉、抗沖擊能力弱,接縫處是弱點,易發生裂紋、位移、坍塌等病害,應盡量少用,并盡可能選用抗震性能好的鋼材或鋼筋混凝土。

3.2 能力保護措施

所謂能力保護就是通過設計,使結構體系中的延性構件和能力保護構件形成強度等級差異,確保結構構件不發生脆性的破壞模式[5]。按能力保護設計原則,橋梁設計時應考慮以下幾方面:

(1)橋梁墩柱作為延性結構設計,可以發生彈塑性變形,耗散地震能量,因此,塑性鉸的位置一般選擇在墩柱上。

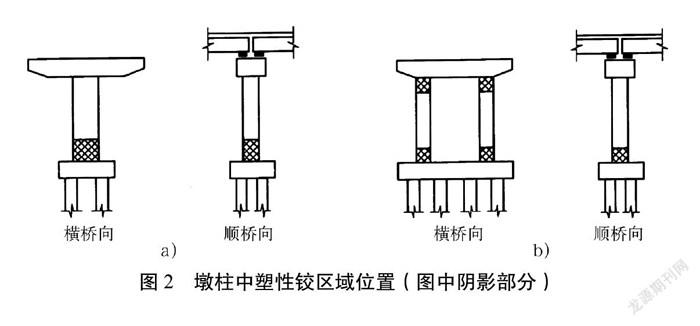

(2)墩柱的設計剪力值按能力設計方法計算,應采用墩柱的極限彎矩(考慮超強系數)所對應的剪力。在計算設計剪力值時應考慮所有潛在塑性鉸位置(如圖2),以確定最大的設計剪力。

(3)蓋梁、結點及基礎按能力保護構件設計,其設計彎矩、設計剪力和設計軸力應為與墩柱的極限彎矩(考慮超強系數)所對應的彎矩、剪力和軸力;在計算蓋梁、節點和基礎的設計彎矩、設計剪力和設計軸力時,應考慮所有潛在塑性鉸位置,以確定最大的設計彎矩、剪力和軸力。

3.3 抗震構造措施

(1)對于簡支梁、連續梁、系桿拱等梁式體系,必須設置阻止梁墩橫橋向相對應位移的構造,阻止梁的橫向位移。

(2)對于懸臂梁和T型剛構除采取與簡支梁、連續梁、系桿拱等梁式體系相同措施外,還應采取阻止上部結構相互之間出現橫橋向相對位移的構造措施。

(3)對于活動支座,均應采取限制其位移、防止其歪斜的措施。

(4)對于簡支梁應采取措施防止地震中落梁,可采取螺栓連接、鋼夾板連接,以及將基礎置于可液化層一定深度等措施。

(5)不論是梁式橋還是拱橋盡量避免在不穩定的河岸修建,并應合理布置橋孔,避免將墩臺布設于在地震時可能滑動的岸坡突變處。大跨徑拱橋的主拱圈宜采用抗扭剛度較大、整體性較好的斷面形式,如箱形拱、板拱等。當主拱采用組合斷面時,應加強組合截面的連接強度。

3.4 橋梁減隔震措施

對于橋梁的隔震設計,最重要的因素就是設計合理、可靠的減隔震裝置并使其在結構抗震中充分發揮作用,即橋梁結構的大部分耗能、塑性變形集中于這些裝置,允許這些裝置在大地震作用下發生大塑性變形和存在一定的殘余位移,而結構其他構件的響應基本為彈性或有限塑性。

在場地條件比較穩定的情況下,適合使用減隔震裝置。對于基礎土層不穩定、易于發生液化的場地,下部

結構剛度小、橋梁結構本身的基本振動比較長,位于場地特征周期比較長、延長周期可能引起地基與橋梁結構共振以及支座中出現較大負反力的情況下,一般不采用減隔震裝置。

4 結語

公路橋梁是我國的一項重要的基礎設施,對我國社會經濟的發展和對人們的基本的安全出行有著重要的作用,為減輕地震對橋梁的危害,設計時采取合理的結構形式使其具有較強的抗震能力可以大大減輕震害的產生。在橋梁抗震設計要重視以下幾點:

(1)要重視橋梁結構的總體設計,選擇理想的抗震結構體系。

(2)要重視延性抗震,并且必須避免出現脆性破壞。

(3)要重視結構的局部結構設計,避免出現構造缺陷。

(4)要重視橋梁支承連接部位的抗震設計,同時采用有效的減隔震裝置。

參考文獻

[1]公路工程抗震規范:JTG B02—2013[S].北京:人民交通出版社,2014.

[2]公路橋梁抗震設計規范:JTG/T 2231-01—2020[S].北京:人民交通出版社,2020.

[3]建筑抗震設計規范:GB 50011—2010(2016年版)[S].北京:中國建筑工業出版社,2016.

[4]劉健新,趙國輝,李加武.汶川地震及中國公路橋梁抗震設計規范的變遷[J].交通科學與工程,2009(1):21-25.

[5]周科,冷艷玲.汶川地震橋梁損毀分析及公路橋梁抗震設計初探[J].公路交通科技(應用技術版),2010(6):139-142.