高中生物理問題解決中錯誤類型及成因的實證研究*

劉瑞崢

(寧夏大學物理與電子電氣工程學院 寧夏 銀川 750021)

馬亞鵬

(銀川市第九中學 寧夏 銀川 750011)

楊 樺

(寧夏大學物理與電子電氣工程學院 寧夏 銀川 750021)

物理問題解決(physics problem-solving performance)是物理教育研究的重要內容,指導學生提高物理問題解決能力是物理教師的重要職責.為了更好地促進學生物理問題解決能力的提高,有必要對學生物理問題解決中的錯誤類型及成因展開基于問題解決心理學的實證研究.

本文基于對學生物理問題解決中可能出現的錯誤類型及成因的系統歸納,設計制作了《學生物理錯題錯因反思單》,通過實證研究,具體概括了學生在問題解決過程中的錯因分布特點,對科學指導學生物理問題解決提供借鑒.

1 學生物理問題解決中的錯因分析

常言道,“失敗乃成功之母”,要提高學生的物理問題解決能力,首要的是全面了解學生在問題解決過程中出現的錯誤類型及其成因.對于理科問題解決中的錯因,如有研究將數學解題中的錯誤分為“知識性錯誤、邏輯性錯誤、策略性錯誤、心理性錯誤”4類[1],還有研究將學生的物理錯因分為“知識性錯誤、感知性錯誤、思維性錯誤、習慣性錯誤、心理性錯誤、數學性錯誤”6類[2].更為具體的,有研究將學生在物理學習中的心理障礙歸納為“不能全面、正確地理解物理概念和物理規律,分析實際問題的基本觀點模糊、方法錯誤,對研究對象及其物理過程不能正確地建立物理模型,基本技能差、運用基本法則不熟練,受思維定勢影響和缺乏推理能力,思維的膚淺性所產生的錯誤”[3].

結合問題解決心理學對知識遷移、元認知等研究,筆者整合了上述多項研究成果,認為學生物理問題解決中的錯誤可分為理解性錯誤、思維性錯誤、數學性錯誤3個維度.其中,理解性錯誤可具體分為不理解概念、規律,不理解題意和錯用公式等3種情況;思維性錯誤則主要表現為思維定勢、其他知識干擾和缺乏解題方法;數學性錯誤主要是運算錯誤.每種錯因的具體表現及實例如表1所示.

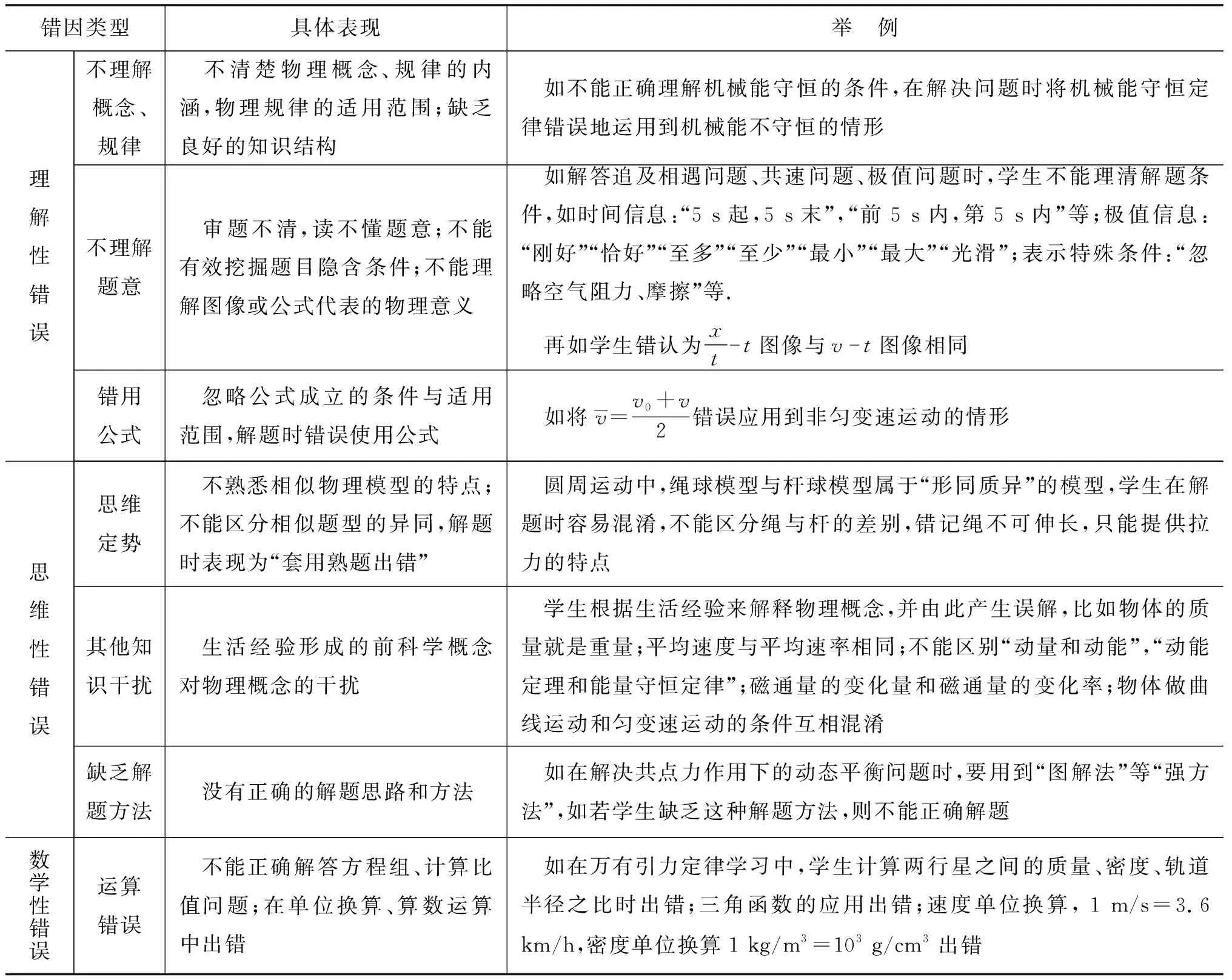

表1 物理問題解決中的錯因類型

2 學生物理問題解決中的錯誤類型實證研究

依據上述理論研究,筆者設計制作了《學生物理錯題錯因反思單》,如表2所示,下稱“反思單”.在銀川市J中高三年級某次月考后,發放自編的反思單給兩個班級的學生,共發放反思單99份,回收99份,有效反思單99份.此次考試為理科綜合能力測試,物理部分共14道題,其中,選擇題8道,實驗題2道,計算題2道,選考題2道(二選一作答).填寫反思單的學生考試平均分為63分,說明參與反思的學生整體學習情況較好.現從“不同分數段學生錯因特點”“典型錯例的錯因類型”等展開具體分析.

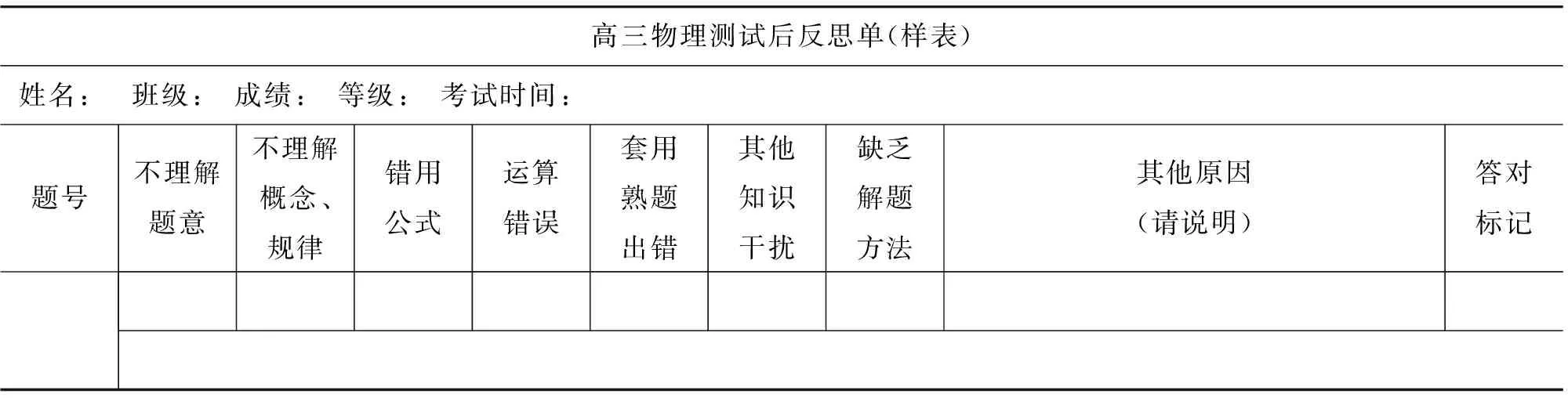

表2 學生物理錯題錯因反思單(樣表)

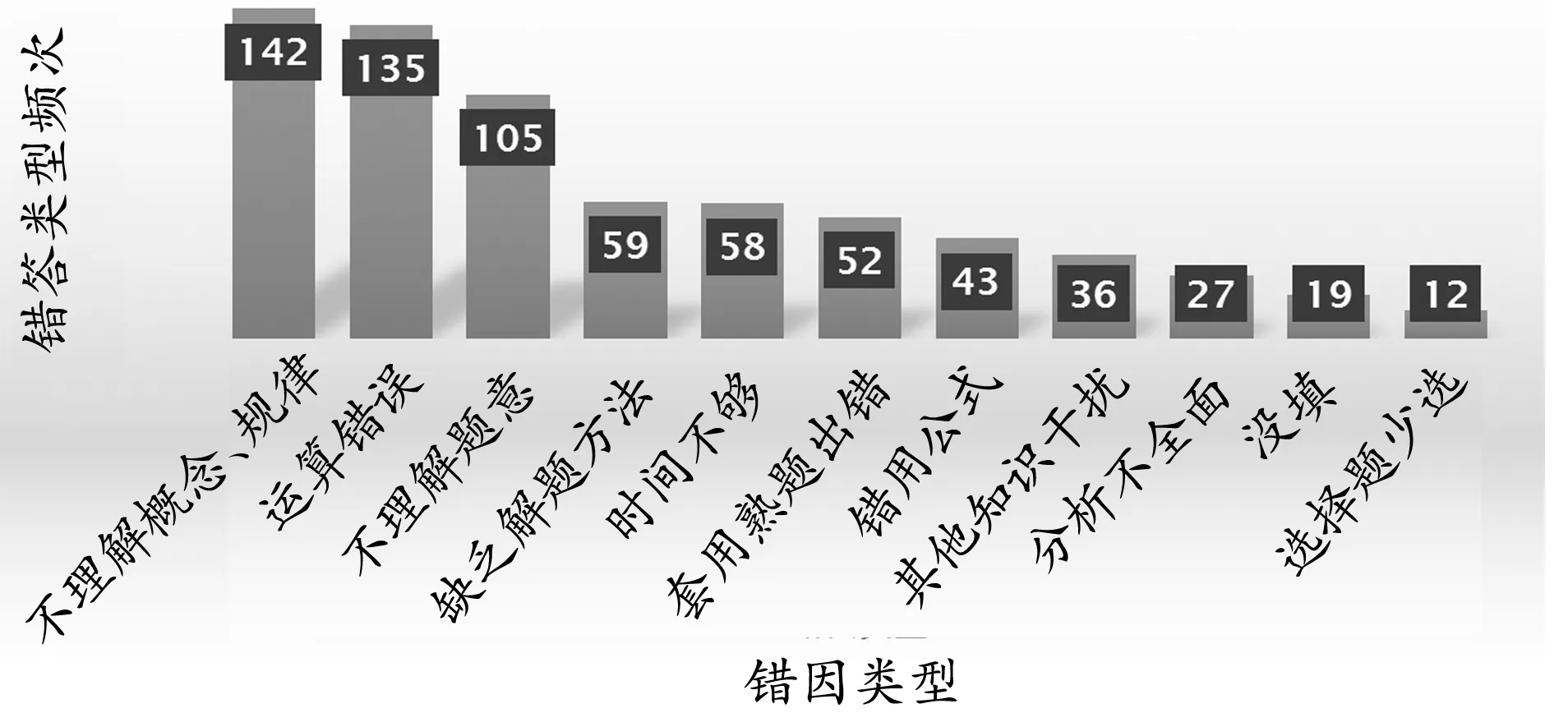

2.1 錯因頻次分析

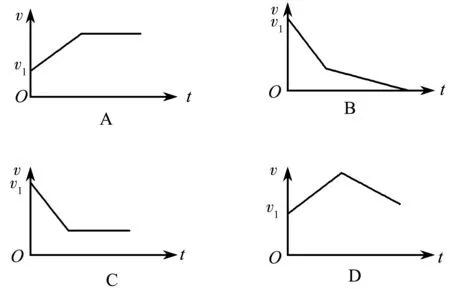

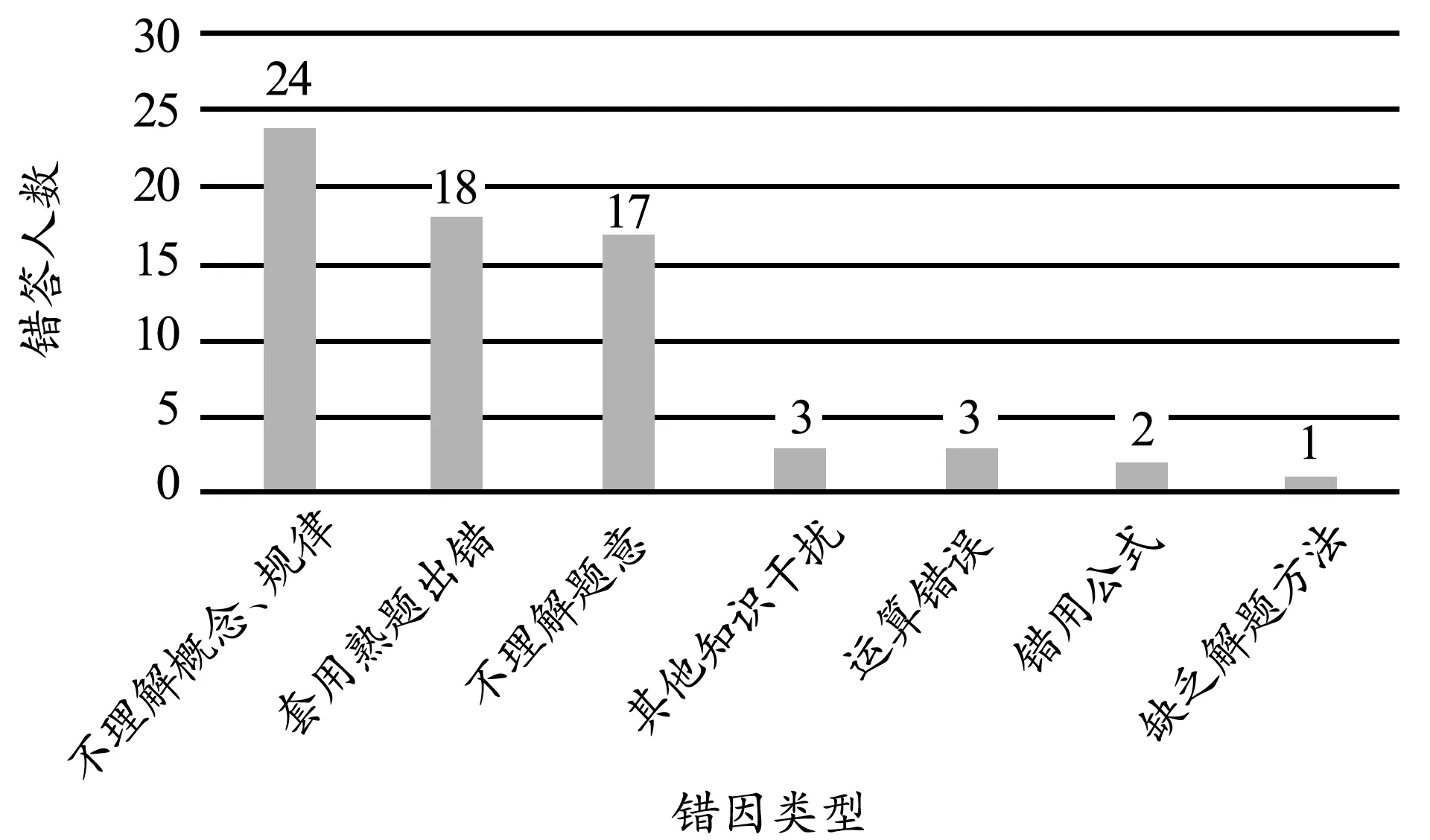

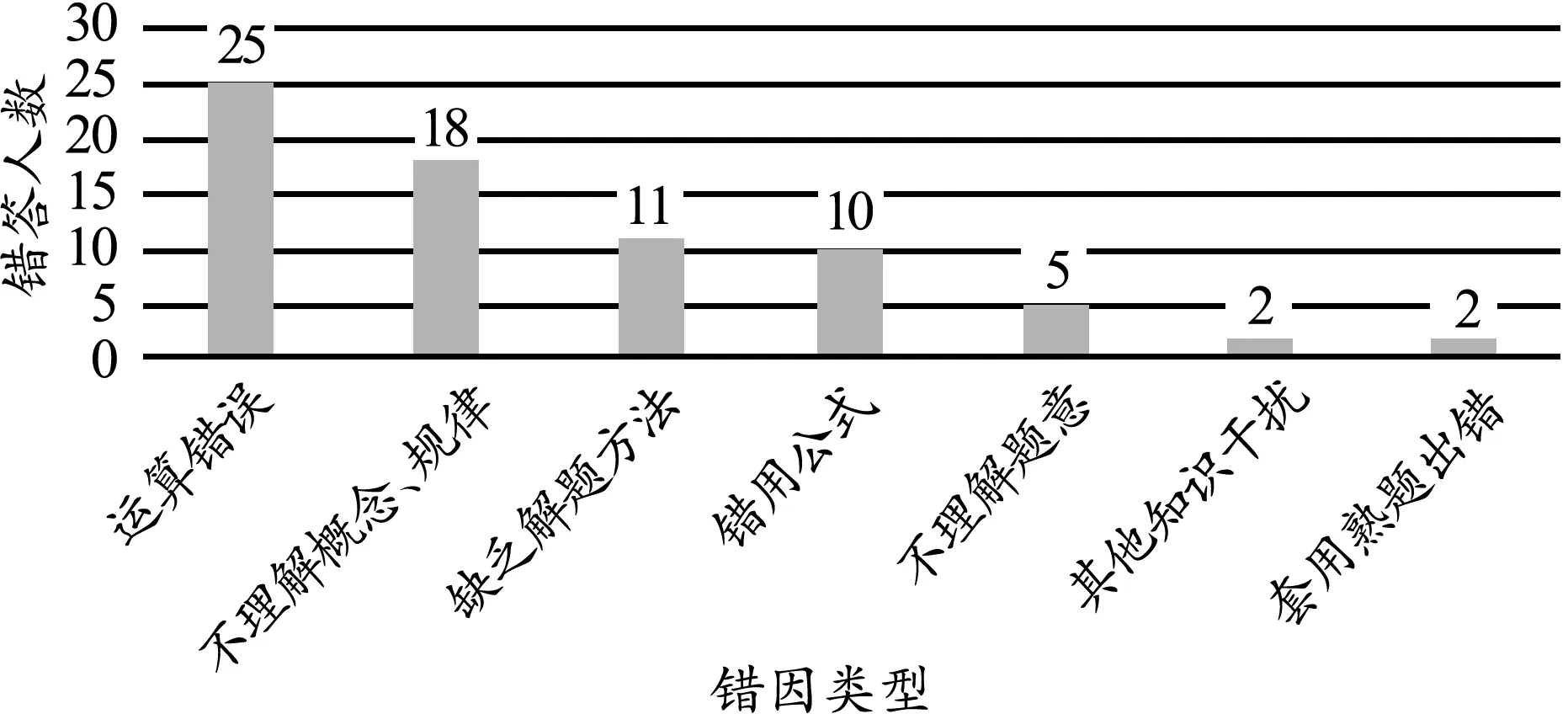

對所有題目的錯因類型進行整體的統計匯總,結果如圖1所示,高頻錯因依次為“不理解概念、規律”“運算錯誤”“不理解題意”.學生出錯頻次最高的類型是“不理解概念、規律”,可見學生的錯誤主要源于知識性錯誤.物理概念和規律是物理學的基石,不能正確理解物理概念和規律就無法形成正確的物理觀念,在運用物理觀念解決問題時容易出錯.其次是“運算錯誤”,說明學生不能有效運用數學工具解決物理問題.再次是“不理解題意”,不理解題意的本質是學生不會分析物理過程建立之前的物理模型,即不能正確表征問題.

圖1 所有題目錯因類型統計圖

鑒于反思單是在考試后收集的,考慮到考試情境中學生在時間分配、答題技巧方面的不足會導致錯誤,筆者采用“其他”原因分欄,讓學生開放性填寫.根據學生填寫情況,導致學生出錯的原因還有“考試時間不夠”“分析不全面”“選擇題少選”.其中,“分析不全面”這種現象,學生既可能是產生了理解性錯誤,也可能產生思維性錯誤.

2.2 不同分數段學生錯因特點

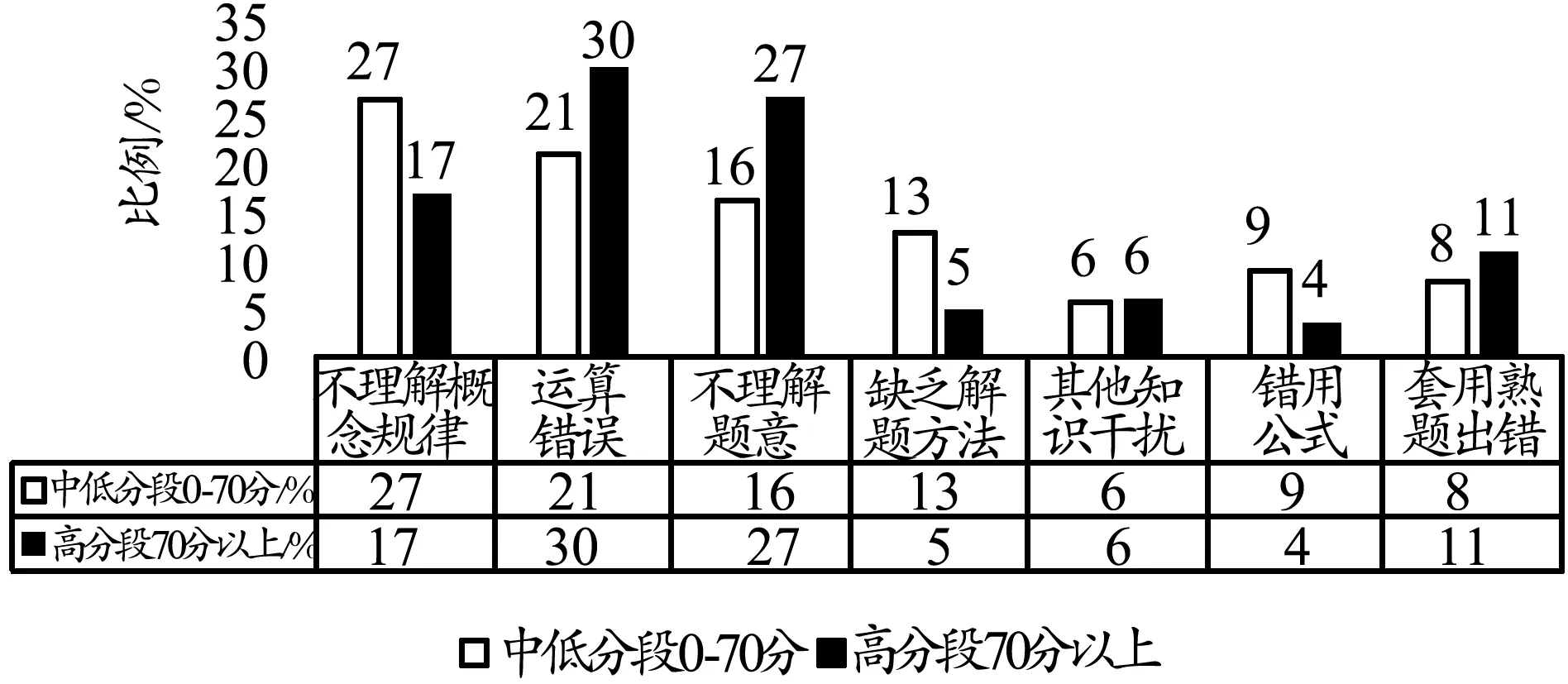

根據此次考試情況,由于中低分段學生錯因極為相似,故將0~70分學生分為中低分段學生,70分以上學生分為高分段學生.不同分數段學生的7種錯因占比統計結果如圖2所示.

圖2 不同分數段學生錯因比率統計圖

整體上,高分段學生錯誤類型主要為“運算錯誤”,占30%.高分段學生物理水平較高,但在數學計算方面還不夠嚴謹細致.相比高分段學生,中、低分數段學生的主要錯因為“不理解概念、規律”,占比27%.中、低分段學生基礎知識不夠充實,對物理概念、規律的理解不夠到位.兩個分數段的學生共同錯誤為“不理解題意”,即不能正確地表征問題.而問題表征一般依賴于個體的知識經驗,受到注意、記憶和思維等心理活動的制約.因此,教師應加強學生審題方法訓練,提高學生審題能力.

2.3 對典型錯題的具體分析

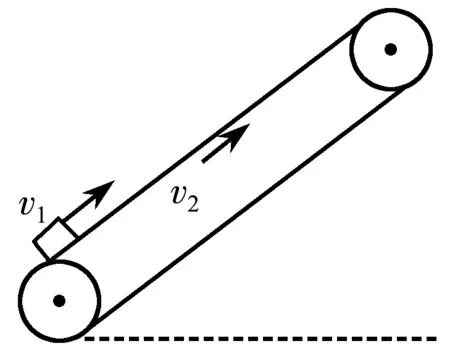

【例1】如圖3所示,傾斜的傳送帶始終以恒定速率v2運動,一小物塊以v1的初速度沖上傳送帶,則自小物塊沖上傳送帶時,小物塊在傳送帶上運動的速度圖像可能是( )

圖3 例1題圖

例1錯因類型分布如圖4所示,學生主要錯因為“不理解概念、規律”“缺乏解題方法”“時間不夠”.

圖4 例1錯因統計

這說明學生對物理概念理解不夠透徹,縮小了物理概念的外延,忽略了在相對運動中,摩擦力的大小、方向可能會突變的情況,從而漏選.其次,解題方法的欠缺也是一重大錯因,因本題未給出v1和v2的大小關系,學生需要將初始條件進行分類討論來解題.若學生無法對信息進行有意識地加工并選擇適當的解題策略,則出錯.

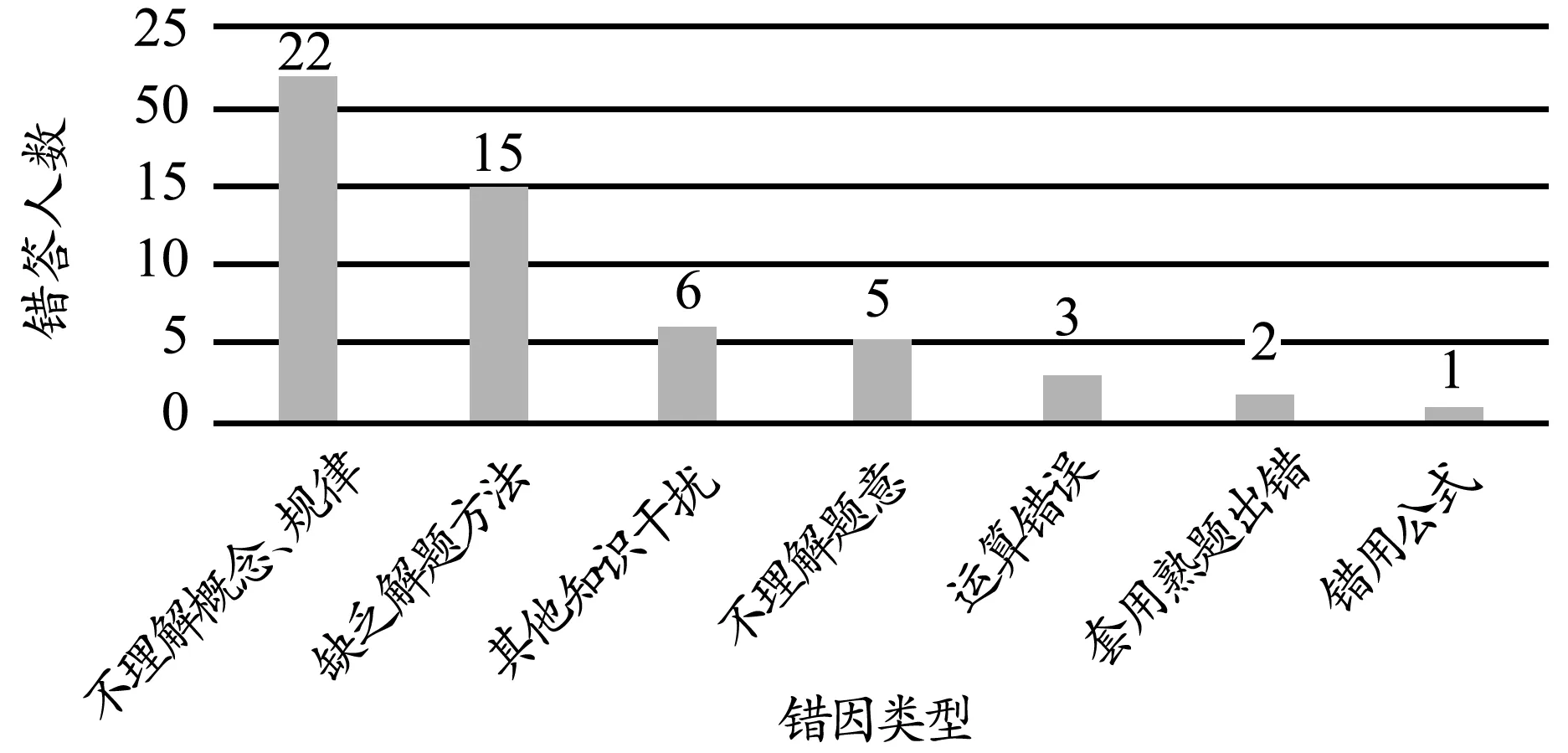

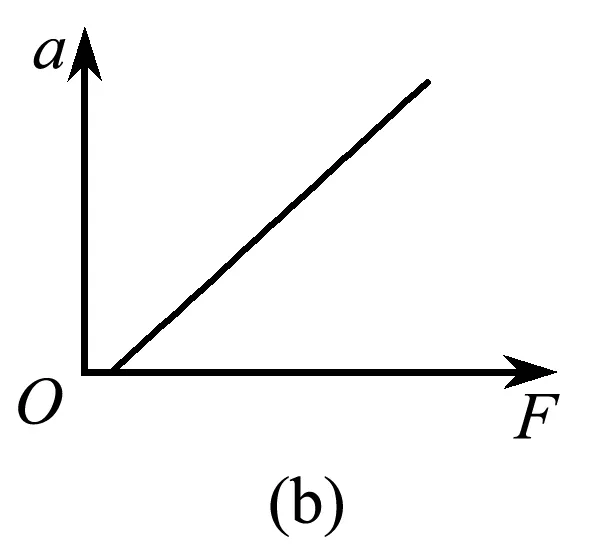

【例2】如圖5(a)所示是某同學在探究“物體質量一定時,加速度與合外力的關系”的實驗裝置,實驗時將小車從光電門A的右側由靜止釋放,與光電門連接的數字計時器可以測量遮光片經過光電門A和B所用的時間tA和tB,回答下列問題.

(1)下列實驗要求必須滿足的是.

A.保證沙桶和沙的質量遠小于小車的質量

B.保持沙和沙桶的質量不變

C.保持穿過光電門的細線與長木板平行

D.保持小車的質量不變

(2)為測算小車的加速度,實驗中還需要測量的物理量有和.

(3)實驗中改變沙和沙桶的質量,得到小車加速度a與測力計示數F的對應關系如圖5(b)所示,圖線不經過原點,可能的原因是.

圖5 例2題圖

例2錯因類型分布如圖6所示,學生主要錯因為“不理解概念、規律”“套用熟題出錯”“不理解題意”.

圖6 例2錯因統計

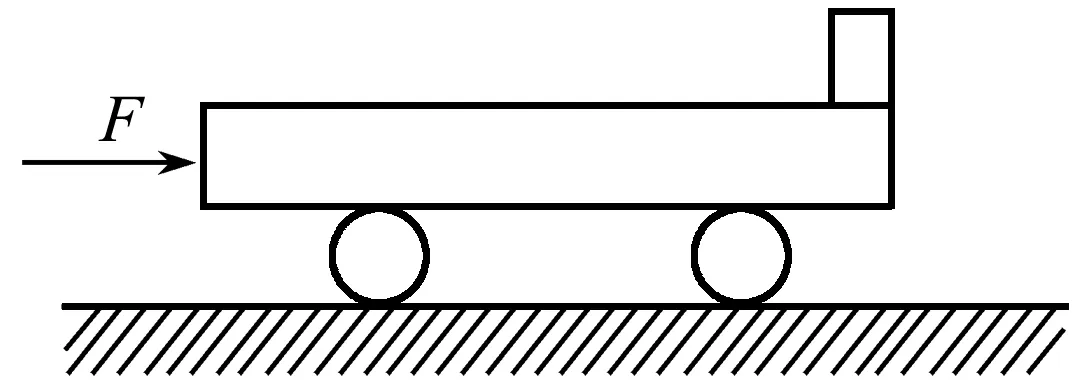

【例3】如圖7所示,質量M=8 kg的小車放在光滑的水平面上,在小車左端加一水平推力F=8 N,當小車向右運動的速度達到1.5 m/s時,在小車前端輕輕地放上一個大小不計,質量m=2 kg的小物塊,物塊與小車間的動摩擦因數μ=0.2,小車足夠長,取g=10 m/s2,求:

圖7 例3題圖

(1)放上小物塊后,小物塊及小車的加速度各為多大;

(2)經過多久二者達到相同速度;

(3)從小物塊放到小車上開始,經過t=1.5 s小物塊通過的位移為多少.

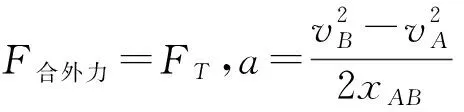

例3錯因類型分布如圖8所示,學生主要錯因依次是“運算錯誤”“不理解概念、規律”“缺乏解題方法”.本題出錯頻次最高的原因是“運算錯誤”,對數據進一步分析發現,大部分學生是在應用牛頓第二定律列式時出錯,少部分學生是純計算出錯.究其原因是學生對于牛頓第二定律的理解不深,對“板塊模型”的認識不足,同時不能正確判別摩擦力的方向,屬于“不理解概念、規律”的錯因類型.其次,“缺乏解題方法”也是學生出錯的重要原因,學生對“整體法”“隔離法”的運用不當,不能正確表征題目隱含信息,不能模擬出小車與物塊共速的情形并畫出位置關系圖.這類題目看似簡單,學生卻易丟分,教師應鍛煉學生的審題能力以及數理運算能力.

圖8 例3錯因統計

3 提高學生物理問題解決能力的教學建議

3.1 了解學情科學進行學法指導

《中學教師專業標準(試行)》要求教師“主動收集和分析相關信息,及時掌握學生的學習現狀,進而對教學工作進行反思,促進教學相長”[5].結合上述實證研究,筆者認為教師應在實際教學中,運用科學的方法準確了解學生實際學習情況,開展學法指導,做到因材施教.

對于中、低分段學生,教師應當重視其基礎知識的穩固,其次進行思維能力的培養和答題技巧方面的指導.例如,在課堂上,教師結合學生最近發展區水平進行有效提問或預設問題串,讓學生通過“接力式”回答得出答案,教師再給予激勵性理答.課后結合學生認知水平來布置作業并進行正向評價與反饋.

對于高分段學生,教師應在穩固基礎知識的前提下重點鍛煉其物理思維,提高學生應用數學知識解決物理問題的能力,加強審題方法訓練.例如,講解光在三棱鏡傳播時,教師要充分運用數學幾何知識,引導學生尋找角度與長度的關系,體會物理與數學的密切關系;習題課時,教師拋出問題,讓學生進行頭腦風暴,在知識的碰撞中頓悟,接著教師圍繞核心知識運用多種形式進行反諷,有利于高分段學生思維的拓展、深化.

3.2 重視過程扎實搞好物理概念及規律教學

“不理解概念、規律”是學生物理問題解決中頻次最高的錯因,反饋到教學中,則要加強物理概念、規律教學.“只有讓學生運用物理思維進行分析、比較、抽象、概括的過程,才能找出物理現象共同的、本質的屬性和特征,從而建立物理概念、規律.”[6]

如學生在解決物塊與圓盤模型問題時,不能正確地判斷物塊所受摩擦力的方向,究其原因是學生在學習摩擦力時,未能準確理解相對運動的含義.學生認為摩擦力的方向應該與物體運動的切線方向相反.正確的判斷是:圓盤對物塊施加靜摩擦力,物塊受到摩擦力方向與相對圓盤運動趨勢方向相反即背離圓心[7].

在教學時,教師可通過趣味實驗幫助學生建立豐富的物理表象,用細繩系著物塊在光滑水平面上運動,繩的拉力模擬摩擦力,剪斷細繩觀察物塊的運動軌跡;利用圖像法和數學幾何關系引導學生進行思維加工,畫出物塊相對運動的位移;通過生活現象聯系物理情境,汽車左轉人們相對于汽車右傾,并有被向外甩出的趨勢,而不是沿著切線方向向前的趨勢,可知圓周運動中物塊相對運動趨勢的方向是遠離圓心的.

上述案例幫助學生理解物理概念的內涵和外延,明確了“靜摩擦力的方向與其相對運動方向相反”的內涵,即物體相對運動的方向是以施力物體為參考系來判斷的.因此,教師應設計恰當的學習情境,通過有意義的任務驅動概念、規律在學生頭腦中的建立過程,厘清物理概念、規律、方法等之間的聯系,引導學生對相似知識的異同進行區分,歸納總結以形成完整的物理知識網.

3.3 深度研討切實進行審題方法訓練

“審題是能否成功解題的關鍵,其過程實際上是一個信息加工的過程,即通過閱讀題干獲取初始信息,將初始信息抽象成物理情境,建立與問題含義相對應的物理模型的過程.”[8]物理問題復雜多樣又具有抽象性,而學生認知能力有限,不能發現題目隱含信息,搜尋相匹配的解題策略.因此,教師在實際教學中,要注重“學生研討”以及“審題訓練”.

例如傾角為θ的粗糙斜面上(動摩擦因數μ=tanθ) 放置質量為m的物體,在水平推力F的作用下恰好靜止于斜面上,探究F滿足的條件.這道題展現在學生面前,教師講解題目前先留給學生足夠的時間讀審題目、勾畫信息,再出聲領讀,對題目進行二次解讀幫助學生搜尋適配的物理模型.教師搭建支架進行有效提問,鼓勵學生大膽猜想,對問題進行交鋒.接著通過畫示意圖、建坐標系等直觀手段輔助學生進行問題表征并將規范、嚴謹的解答展示給學生,還可以挑選學生在黑板上講解審題思路并解題,讓學生評判正誤.教師微調已知條件讓學生進行變式訓練,引導學生在師生、生生互動中“自省”“自悟”,這樣不僅能豐富學生解決問題的策略,還有助于學生元認知水平的發展.

3.4 數理結合靈活培養數理邏輯思維能力

靈活運用數學知識是成功解決物理問題的重要保障,“數理結合也是培養學生數理邏輯思維能力的重要途徑”[9].“教師應在教學過程中,滲透物理思維,將數學知識遷移到物理知識中,為物理問題尋找相應的數學模型,以數學語言表達出物理量之間的相互關系,增加物理學科與數學學科的關聯性.”[10]

數理邏輯智能是指能有效運用數字和推理的能力.在學習重力勢能時,學生需要通過數學知識推理,利用“微元法”計算物體沿任意路徑向下運動時重力所做的功,從而得出重力勢能與重力做功的關系,進而驗證“保守力做功與路徑無關”.由于物理學科與數學學科知識進度不同,在學習開普勒三大定律時,教師應補充“焦點”“長軸”“半長軸”等知識點,輔助學生后續以數形結合的方式理解開普勒三大定律.解題的最后一個重要步驟是運算.學生易在求解方程組、單位換算上出錯,教師需引導學生從不同角度進行驗算,評估解的合理性,防止在計算方面失分.例如:多個方程組求解未知物理量后,可代入其他方程進行驗算.若題目中有直線、拋物線、雙曲線、橢圓以及圓的圖像,可建立坐標軸并將解代入數學函數來評估正誤.