空氣源熱泵供暖在寒冷地區臨建中的應用研究

王宇航,王巍,張藤,潘東旭,孔令杰

(中國建筑第八工程局有限公司東北分公司,遼寧 大連 116021)

目前,寒冷地區的臨建供暖多采用分體式空調,但其在室外氣溫降低的時候,效率下降嚴重,在室外溫度低于-7℃時無法啟動。寒冷地區1月份的平均氣溫在-10~0℃,分體式空調不能夠滿足供暖需求。臨建往往缺少市政熱源,進一步制約了熱源的可選擇性。如何較為經濟合理地解決臨建的供暖需求,是臨建供暖亟需解決的問題。

近年來,隨著空氣源熱泵應用補氣增焓技術的成熟,擴大了熱泵在低溫下的運行性能和穩定性,可實現在室外溫度-25℃的工況下穩定供熱。因此,在缺少市政熱源、使用電供暖耗能嚴重的臨建供暖中,低溫型空氣源熱泵是一個節能、穩定的選擇。本文以空氣源熱泵系統在寒冷地區臨建中的應用為研究對象,從供暖末端、熱源選型進行研究。

1 供暖末端的實驗設計與分析

實驗地點選取在北京一處建筑工地的臨建,熱源為低溫型空氣源熱泵,可在室外氣溫為-15℃的工況下無電輔助運行。選取2層(總共2層)的3個不把邊的房間,分別設置風機盤管、散熱器、地熱,每個房間的尺寸:長度6m、寬度3m、高度2.5m。屋面和墻體采用75mm厚巖棉保溫雙面彩鋼夾芯板,彩鋼厚度為0.5mm,導熱系數:0.057W/(m?K)。3個房間分別設置溫度自計儀,風機盤管、散熱器、地熱分集水器分別配置熱量表及溫控裝置,在室外放置1臺溫度自計議。設備及儀表的詳細參數如表1所示,安裝示意圖見圖1~3。

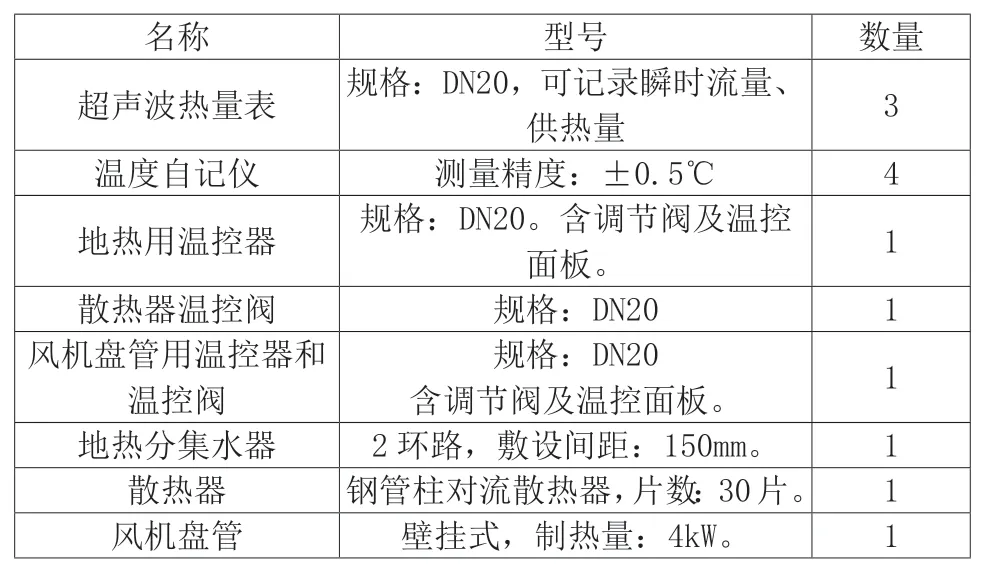

表1 設備及儀表

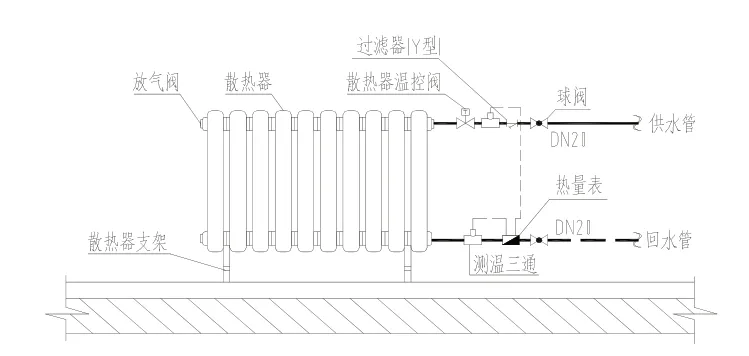

圖1 地熱分集水器安裝示意圖

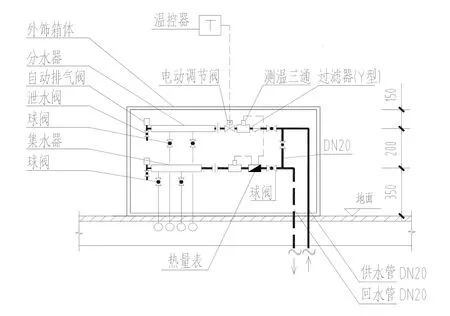

圖2 散熱器安裝示意圖

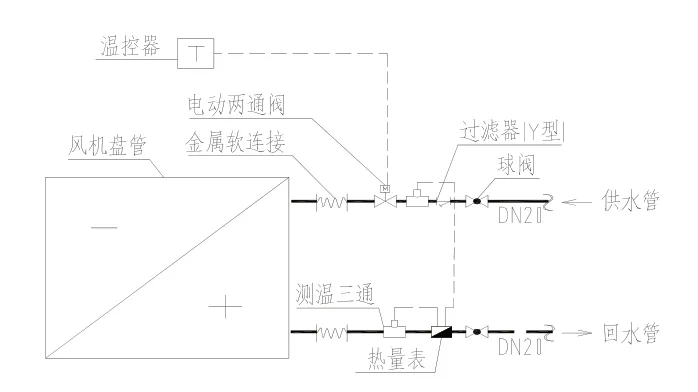

圖3 風機盤管安裝示意圖

2 供暖末端的對比分析

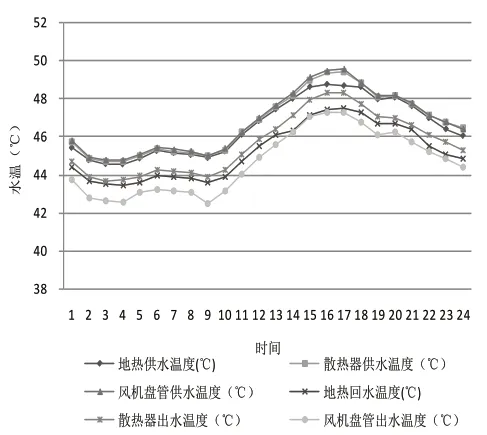

選取2021年1月10日的測量數據進行分析,當日室外最高溫度在14:00,為2.2℃,室外最低溫度在07:00,為-3.9℃,日平均溫度-0.96℃。地熱、散熱器、風機盤管的供回水溫度如圖4所示。

圖4 地熱、散熱器、風機盤管的供回水溫度

由圖可知:地熱、散熱器、風機盤管的供水溫度基本相同,散熱器的回水溫度最高,地熱次之,風機盤管最低。風機盤管的供回水溫差是地熱的1.69倍,是散熱器的2.06倍。

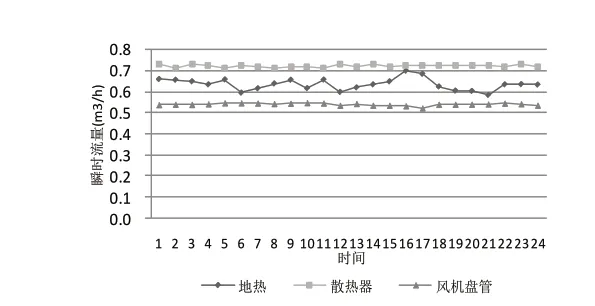

地熱、散熱器、風機盤管的流量如圖5所示。

圖5 地熱、散熱器、風機盤管的流量

由圖可知:散熱器的流量最大,平均流量為0.72m3/h;地熱的流量次之,平均流量為0.64m3/h;風機盤管的流量最小,平均流量為0.54 m3/h。

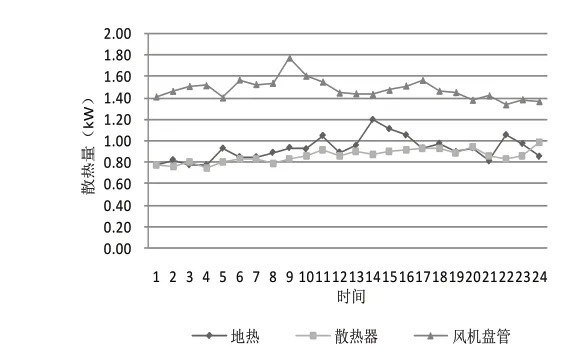

地熱、散熱器、風機盤管的散熱量如圖6所示。

圖6 地熱、散熱器、風機盤管的散熱量

由圖可知:風機盤管的散熱量最大,平均散熱量為1.49kW;地熱的散熱量次之,平均散熱量為0.93kW;散熱器的散熱量最小,平均散熱量為0.86kW。

綜上可知:在地熱、散熱器、風機盤管3種末端中,風機盤管的供回水溫差最大、流量最小、散熱量最大,是空氣源熱泵系統在臨建供暖中最為理想的末端選擇。

3 熱源分析

在進行空氣源熱泵的選型之前,首先,要對熱負荷進行計算。臨建的熱負荷主要由圍護結構的熱傳導形成的熱負荷和門窗縫隙產生的冷風滲透(侵入)形成的熱負荷組成。取2021年2月17日上午11:00的風機盤管的實測數據,散熱量:1417W,室外溫度為-0.2℃,室內溫度為18℃。通過計算本實驗單間房間的熱負荷,得到在室外溫度為-0.2℃、室內溫度為18℃時,圍護結構的熱傳導的負荷為417W,可得門窗縫隙產生的熱負荷為1000W。可見冷風滲透(侵入)負荷占比71%。根據其他時段的實測參數,當室外溫度在-8.9~-0.2℃時,冷風滲透的熱負荷占比在60%~74%。其次,在進行熱泵機組選型時,應考慮熱泵的熱量衰減,不可依據標準工況(室外氣溫7℃)來確定機組容量。在熱泵技術較為領先的日本選用采暖度日數HDD<3000的推薦標準。我國寒冷地區1月份的室外平均溫度為-10~0℃,低溫型空氣源熱泵機組能夠在-15℃的工況下無電輔助運行,可以滿足寒冷地區冬季絕大部分時間的供熱要求。但是對于極端最低氣溫,寒冷地區的大多數區域均低于-15℃。如果以極端最低氣溫來進行空氣源熱泵機組的配置,一方面需要選用可在室外氣溫為-25℃的運行的超低溫型熱泵機組;另一方面機組配置的容量也會增大。這兩方面都會造成機組的投資增加。盡管由于極端低氣溫出現的時段短、機率小,但是如果末端采用風機盤管的形式,其蓄熱性差,供水溫度下降對室內溫度的影響比較明顯,因此建議增設電暖氣作為補充熱源,同樣可作為熱泵機組故障時的備用熱源,提高供熱的可靠性。

4 結語

通過實驗分析可知,在采用空氣源熱泵供暖的臨建中:

(1)在地熱、散熱器、風機盤管三種供暖末端形式中,采用風機盤管所需流量最小,散熱效果最佳。

(2)臨建的熱負荷中,冷風滲透(侵入)形成的熱負荷占比較大,通常大于60%。

(3)寒冷地區采用風機盤管作為供暖末端的系統中,為了應對極端低溫天氣和熱泵故障,建議在房間增設電暖氣作為備用熱源。