飲用水總硬度去除需求分析及控制目標探討

劉 成,徐文蕙,邴 顏,李長庚,賈麗晴,陳詩琦,劉念愛,陳 衛

(1.河海大學環境學院,江蘇南京 210098;2.江蘇河清海晏環境有限公司,江蘇宿遷 223800)

飲用水的總硬度是近年來人們關注的熱點水質指標,而由于硬度所導致的“水垢”問題是居民投訴最多的飲用水水質問題之一。雖然按照我國現行《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)中總硬度限值的要求(450 mg/L),大部分城市的飲用水可以滿足要求,但是存在滿足水質標準的“合格水”與居民日常使用過程中直觀感受差的矛盾。國內外針對總硬度健康風險的動物試驗和流行病學調查的結果之間存在一定的差異,相關媒體雖然也進行了關于飲用水“水垢”健康風險的闡述,但難以消除居民針對“水垢”問題的質疑。目前,大部分水廠針對飲用水中總硬度的去除需求及控制目標尚存在很多疑惑,在處理措施選擇上存在一定的誤區。

因此,本文在充分總結、歸納我國飲用水中總硬度的分布情況、離子比例及其對人體健康效應的基礎上,結合國內外部分國家水質標準,針對總硬度控制限值的差異及要求,基于實際供水中各用途、管道輸送和優質(舒適)水的需求,探討了我國飲用水中總硬度限值,分析了我國飲用水中總硬度的去除需求和適宜的控制目標,以期為水廠出水總硬度的合理控制提供一定的參考。

1 飲用水源水中總硬度含量及典型離子組成比例

水的總硬度主要由Ca2+、Mg2+共同組成,分別稱為Ca硬度和Mg硬度,而根據水中對應陰離子種類的差異可分為碳酸鹽硬度與非碳酸鹽硬度。其中,碳酸鹽硬度與“水垢”的生成直接相關。

近年來,地下水源和地表水源水中總硬度均呈現一定程度的升高,但原因存在一定的差異:地下水源水中總硬度的增加主要源于地下水位的降低、補給水的污染等因素[3-5];地表水中總硬度含量的增加則主要是因為高硬度地下水的出流、水體pH變化以及污染水的排入等。

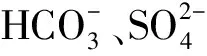

圖1 我國部分水源水中離子態物質典型比例(按各離子的當量濃度比例計)Fig.1 Typical Proportion of Ionic Substances in Some Water Sources at Home (Calculated according to Proportion of Equivalent Concentration of Each Ion)

2 總硬度對飲用水健康性的影響

飲用水中的礦物元素呈溶解狀態,較易被人體吸收利用。世界衛生組織(WHO)認為飲用水可為人們提供一定量的營養成分,尤其是Ca2+、Mg2+等含量較高的陽離子。一般認為Ca2+、Mg2+沒有直接毒性,不會直接對飲用水的安全產生負面影響,但其含量水平可能會影響飲用水的健康性和使用便利性。近期的研究結果表明,水中其他共存的陰離子和物質成分也會使得Ca2+、Mg2+對人體的健康效應發生一定的變化[6-7]。

2.1 Ca2+、Mg2+

Ca2+在人體內的主要生理作用是與生物膜等處的特定蛋白質或酶結合,形成的Ca-蛋白、Ca-酶復合物進一步參與骨骼肌和心肌的收縮、神經反應、激素合成等多種代謝過程,保障生理機能的正常運轉[8]。但是人體攝入過高含量的Ca也會產生負面的問題[9-11]:(1)高鈣尿癥,研究表明40%~60%的腎結石病例與高鈣尿癥(24 h尿中Ca超過200 mg)有關;(2)機體功能異常,過量攝入Ca會導致血鈣過多,使Ca在內臟或機體組織上沉積,影響視力、心臟功能,并導致血管硬化;(3)骨骼發育異常,過量的Ca易導致骨骼過早鈣化,提早閉合前囟門和骨骺,影響嬰兒智力發育和身高,導致骨質脆化。中國營養學會認為每日Ca的總攝入量在2 000 mg/d以下是安全的[10]。

Mg元素是人體必需的重要元素之一,正常成人血鎂含量為0.8~1.1 mmol/L[12]。Mg主要參與諸如蛋白質合成、肌肉收縮等重要生理過程,是細胞新陳代謝中各種酶系統的重要活化劑,可激活體內多種酶、維持核苷酸結構的穩定性、抑制神經系統的興奮性、護心降脂,并對細胞內流通的Ca元素起到調節作用。趙莉等[13]研究表明,水中Mg含量每增加6 mg/L可降低10%的先天性心臟病發生率,Mg含量>9.8 mg/L可分別導致男性、女性的急性心肌梗死亡率下降19%、25%。然而Mg過量也會有嚴重的副作用。

適量Ca2+、Mg2+對飲用水的健康性是有積極意義的。相關研究表明飲用水中硬度含量與心血管疾病、冠心病的死亡率具有統計學意義的負相關:Mahmood等[14]研究表明,軟水地區(總硬度為180 mg/L,以CaCO3計)的高血壓患病率顯著高于硬水地區(總硬度為968.69 mg/L,以CaCO3計);Stanislav等[15]研究表明,飲用軟水人群的心血管疾病、腫瘤、消化系統疾病、呼吸系統疾病的死亡率比飲用硬水人群分別高了56%、62%、128%、121%;Poursafa等[16]研究表明,水硬度中的Ca、Mg對于兒童和青少年早期預防動脈粥樣硬化有積極作用。但是飲用水中總硬度也不宜過高,應結合其健康效應及各類用途控制在適當的范圍內。

2.2 水中共存陰離子對Ca2+、Mg2+健康效應的影響

2.3 飲用水煮沸過程中生成的“水垢”對人體健康的影響

飲用水在日常加熱煮沸過程中會生成一定量的“水垢”,其主體成分為CaCO3和Mg(OH)2,其中部分粒徑較大的顆粒可以通過沉淀予以去除,而水中會殘留部分粒徑較小、無法有效沉淀的微細顆粒,并通過飲用途徑進入人體。實際供水中發現,即便飲用水中總硬度含量低于200 mg/L,也存在煮沸后生成“水垢”的現象。由于人體胃內為酸性環境,可將進入人體的CaCO3類沉淀物轉為溶解性的Ca2+、Mg2+,并被消化道吸收。鑒于人們補鈣所用無機鈣片的主要成分也是CaCO3,飲用水中少量的“水垢”在不顯著影響口感情況下,不會對人體產生直接的負面影響。然而若通過飲水途徑攝入的CaCO3含量過高,則會產生像類似鈣片攝入過量所產生的打嗝、便秘等癥狀,甚至出現高鈣血癥、腎結石、堿中毒等疾病,嚴重的會對神經、肌肉產生影響,因此,飲用水中總硬度的含量不宜過高。

應引起注意的是,“水垢”對水中的重金屬會有一定的富集作用。相關研究表明,在5磅熱水瓶中對貯存了18 d的開水“水垢”進行化學分析,發現其中含有多種有害重金屬物質(鎘、鉛、鐵、砷和汞分別為0.034、0.12、24、0.21 mg和0.44 μg)[19]。這說明含有大量“水垢”的水在熱水壺中儲存后,微量(重)金屬元素會有一定的富集效應,并由此危害人體健康。

2.4 “弱堿性水”對人體的作用及其與Ca2+、Mg2+健康性的關系

3 生活飲用水總硬度的適宜限值探討

3.1 國內外飲用水水質標準對總硬度限值的規定

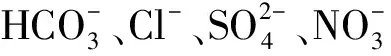

我國現行《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)對總硬度規定的限值為450 mg/L,是在借鑒WHO《飲用水水質準則》基礎上,結合我國水源水質、處理工藝現狀以及經濟條件等因素而確定。由于飲食習慣、膳食結構等方面的差異,各國針對飲用水總硬度限值的規定有一定的差別,因此,調研了部分國家飲用水水質標準對總硬度的限值,結果如圖2所示。

圖2 典型國家和地區飲用水水質指標限值(總硬度)[20-21]Fig.2 Limits of Drinking Water Quality Indices in Typical Countries and Regions(TH)[20-21]

由圖2可知,各個國家對飲用水中總硬度的限值存在較明顯差異,可劃分為幾個典型區間:(1)限值在400~500 mg/L,主要包括中國、印尼、馬來西亞、捷克、德國、阿根廷、巴西、加拿大等,WHO的建議值為500 mg/L;(2)限值在250~350 mg/L,包括日本、越南、泰國、菲律賓、俄羅斯等國家;(3)限值≤200 mg/L,主要有澳大利亞、英國等少數國家。此外,美國飲用水標準中對總硬度沒有明確限制,但卻規定了TDS含量≤500 mg/L。結合一般地區飲用水的離子組成和陰、陽離子平衡關系,滿足TDS含量要求的前提下,飲水中的總硬度含量應該在250~300 mg/L。美國供水工程協會飲水水質標準中總硬度的限值為80~100 mg/L。

可以看出,雖然不同國家對飲用水中總硬度的限值做了不同的規定,但含量一般均控制在500 mg/L以內,與我國生活習慣相近(以飲用煮沸的水為主)的國家和地區傾向于進一步降低總硬度的限值,一般在300 mg/L以內。值得注意的是,日本等國家在明確總硬度需要滿足的合格限值(300 mg/L)之外,還針對優質(舒適)水中總硬度的數值進行了限定(10~100 mg/L),且其限值明顯低于合格水的要求[23]。加拿大、澳大利亞等國家和WHO的水質標準中也有針對優質水中總硬度的相應限值要求。

上述國家針對水中總硬度限值的要求對我國生活飲用水中總硬度限值提供一定的參考,其中以與我國居民生活習慣相近國家的飲用水水質標準限值更具參考價值。

3.2 我國生活飲用水中總硬度限值探討

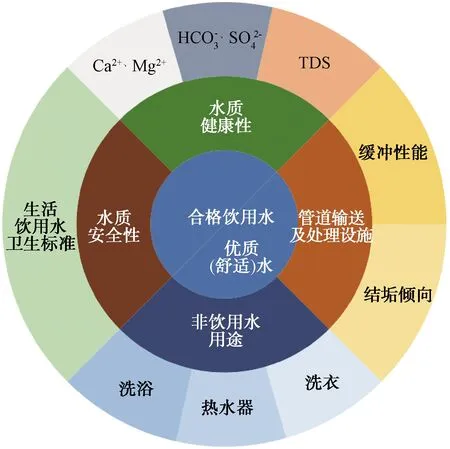

飲用水中各類物質的限值制定需要充分考慮其使用用途及其對水質安全健康的影響,并應考慮受眾人群的生活習慣、處理設施和輸送管道的建設及運行成本等幾方面的因素。以下針對幾個方面分別進行探討(圖3)。

圖3 影響總硬度控制的關鍵因素關系圖Fig.3 Diagram of Key Factors Affecting TH Control

(1)基于水質安全方面的考慮

由于Ca2+、Mg2+沒有急性毒性,飲用水中正常含量的Ca2+、Mg2+并不會對人體產生明顯的負面影響。現行生活飲用水衛生標準針對總硬度的限值是結合國外相關國家的水質標準限值、國內實際原水以及當時除硬度技術狀況而確定。僅從水質安全角度來看,標準限值可以滿足水質安全的要求。需要注意的是,近年來飲用水除硬度技術取得了長足的進步,可為飲用水中總硬度的限值調整和應用工程中的合理控制提供技術支撐。

(2)基于飲用水除飲用外其他用途的考慮

目前,水廠處理規模的確定多根據各地用水定額來考慮,用水定額的數值取值則根據所處地區、城市規模等因素而存在較大的差別,整體在50~320 L/d。然而,真正通過飲用或膳食進入人體的用水定額約為2~3 L/d,其余則主要用于洗浴、廚房、盥洗、沖廁等用途。水中較高含量的Ca2+、Mg2+不僅造成洗滌劑用量增加、洗后衣物發硬等方面的問題,還會導致太陽能加熱管以及電熱加熱棒上“水垢”的生成和附著,并且會導致洗浴后身體皮膚出現發癢等癥狀。國內部分以地表水為主體水源的城市飲用水標準中針對總硬度的限值確定在250 mg/L,其原水中總硬度含量普遍低于200 mg/L,但其日常使用過程中“結垢”的問題仍然無法避免。因此,基于日常用途角度考慮,應適當控制總硬度含量,尤其是易導致“結垢”的組分。

(3)基于優質飲用水供給需求的考慮

(4)基于飲用水管道輸送及處理設施正常運行的需求

圖4 輸水管道“結垢”圖Fig.4 "Scale" Drawing of Water Pipelines

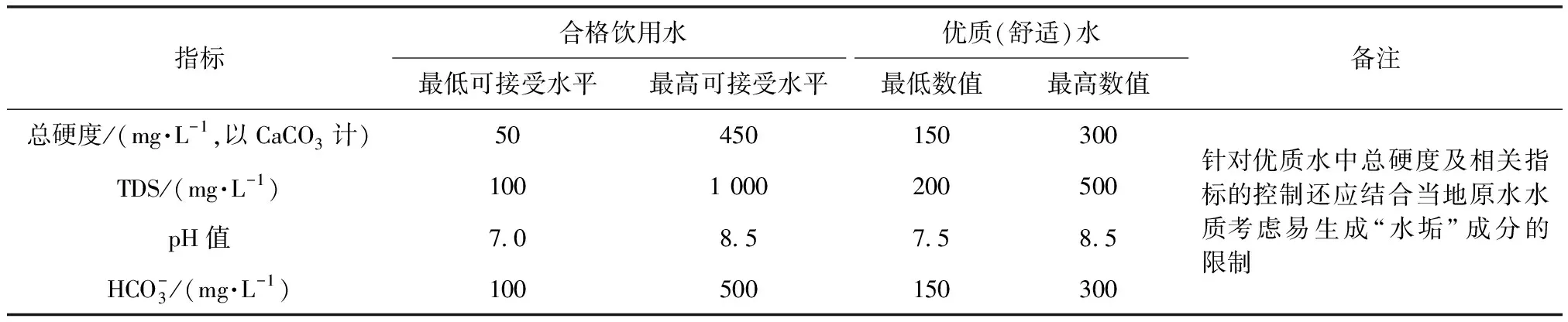

綜合以上4個方面的因素,結合我國目前生活飲用水總硬度的限值及其所產生的水質投訴、使用不便等方面的問題,借鑒國際上其他國家和地區針對總硬度的限值,我國飲用水總硬度的限值宜在現有基礎上適當降低,重點針對總硬度組分中易導致“結垢”的部分進行有效去除,并且應結合居民生活用水需求設置,對優質(舒適)水總硬度做出限值要求。此外,應適當考慮對水中陰離子的種類及含量做出適當限制。綜合國內外對健康飲用水中Ca、Mg適宜含量的研究結果[25,27]和我國水源水實際總硬度含量情況,針對生活飲用水中的總硬度和TDS應分別按合格水和優質(舒適)水進行控制,其控制限值如表1所示。

表1 我國生活飲用水總硬度及其關聯指標的建議控制限值Tab.1 Recommended Control Limits of TH of Drinking Water and the Related Indices at Home

4 我國生活飲用水總硬度去除需求及控制目標探討

4.1 飲用水總硬度處理需求分析

根據國內水源水中總硬度的含量及離子種類組成狀況,可以看出針對飲用水總硬度去除的需求主要分為以下幾類。

(1)總硬度超過現行生活飲用水衛生標準限值要求,必須進行處理

(2)總硬度未超過現行生活飲用水衛生標準限值要求,但存在“水垢”,需要處理

大部分地表水源水和部分地下水源水屬于這類情況,這部分水源水質情況比較復雜,通常會存在多類水質指標共同去除的需求,從而在去除需求上差異較大。從“水垢”控制的角度考慮,總硬度去除需求一般需控制在10%~30%。針對部分總硬度絕對值較低的水源水(總硬度含量低于200 mg/L),通常只需要去除其中易導致“成垢”的離子組分就可以滿足處理要求,總硬度含量僅需去除20~30 mg/L,即可滿足抑制“水垢”要求。此外,需要針對共存的其他水質參數進行處理和控制,一般采用組合處理工藝形式,并且需充分考慮不同單元處理工藝之間的前后順序及相互影響。

(3)優質飲用水供給的需求,需要全面提升處理出水水質,實現健康水的供給

隨著人們生活水平的提升,人們對飲用水品質的要求明顯提高,優質和健康飲用水的需求顯著。目前,家庭安裝凈水器的比例急劇增加,對硬度等離子指標具有去除功能的凈水器普遍存在廢水產率高、高含鹽廢水排放、處理成本高、能耗大等典型問題,與目前倡導的“節水”“雙碳”目標相悖,需要結合當地原水水質特征及典型水質問題考慮適宜的處理方案。

4.2 總硬度及相關指標控制目標探討

基于生活飲用水安全健康以及日常生活中應用便利性等方面的需要,針對飲用水中總硬度的控制目標應滿足以下幾點。

(1)控制水中的Ca2+、Mg2+含量在適宜的水平(總硬度含量控制在300 mg/L以內,部分總硬度含量<300 mg/L的原水應在其初始含量基礎上適當降低)。在滿足現行生活飲用水衛生標準限值要求基礎上,充分兼顧優質飲用水的供給需求,解決實際使用過程中的“結垢”問題。

(3)保留適量的TDS(含鹽量),規避不含任何離子的“純水”。結合各國對TDS的限值要求及其對健康、口感的影響,TDS含量控制在300~500 mg/L比較理想。

(4)充分考慮地區性原水水質和居民用水水質需求差異,合理確定各地區或者各水廠總硬度的控制目標。

在滿足控制目標要求條件時,考慮飲用水的普惠性、硬度去除技術及裝備的建設及運行成本是需要考慮的因素,并且需要規避處理過程可能產生的二次污染。

5 結論與建議

我國現行《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)中針對總硬度限值的設置可以滿足水質安全的需要,但尚需充分考慮水質健康、使用便利性、管道輸送和處理設施“結垢”以及“口感”等因素,并結合我國居民生活習慣、膳食結構等進行確定。

飲用水除硬度的需求與原水水質特征直接相關,其去除率一般可控制在10%~50%,且處理過程應考慮與陰離子及其他指標的控制措施進行有機結合。