高水平綜合性學術期刊論文科研合作特征與影響力研究

尚媛媛 張琳 曹喆 趙文靜 黃穎

摘 要:[目的/意義]探究中國高水平綜合性學術期刊論文(簡稱“高水平期刊論文”)的合作特征與影響力,有助于明確適合我國開展高水平科學研究的合作模式,推進高水平研究的發展。[方法/過程]借助比較分析和回歸分析,在劃分不同合著規模的基礎上,探究中美Nature、Science論文的合作與影響力特征以及二者之間的關系。[結果/結論]中國大規模合著明顯,較依賴國際合作且參與率、主導率均較低,而美國較多以小規模合著和非國際合作的方式發表論文,參與率和主導率較高;中國高學術/網絡社會影響力論文占比均較高,但這些論文多以大規模合著、國際合作的方式完成;作者/國家數量對論文影響力有一定影響,但并非作者/國家數量越多,影響力越高,合作方式與合作對象更為重要,國際合作、同美國合作對論文影響力有積極作用。

關鍵詞:學術期刊;Nature;Science;中國;美國;科研合作;作者合著規模;學術影響力;Altmetrics

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2022.02.015

〔中圖分類號〕G322.5 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821(2022)02-0163-15

Research on the Characteristics in Scientific Collaboration and the

Impact of Articles from High-level Multidisciplinary Academic Journals

——Observation from Nature/Science Articles of China and the US

Shang Yuanyuan1,2 Zhang Lin1,2,3* Cao Zhe1,2 Zhao Wenjing1,2 Huang Ying1,2,3

(1.School of Information Management,Wuhan University,Wuhan 430072,China;

2.Center for Science,Technology & Education Assessment(CSTEA),Wuhan University,

Wuhan 430072,China;

3.Centre for R&D Monitoring(ECOOM)and Department of MSI,KU Leuven,Leuven B-3000,Belgium)

Abstract:[Purpose/Significance]A study on the characteristics in the collaboration and the impact of high-level multidisciplinary academic journals(hereinafter referred to as high-level journal articles)from China is conducive to figuring out a suitable collaboration mode for conducting advanced scientific research in our nation,so as to promote the development of high-level research.[Method/Process]With the division of four types of collaboration scale,comparative analysis and regression analysis were employed to probe into the characteristics in collaboration and impact as well as their relationship for articles published in Nature/Science from China and the US.[Result/Conclusion]In terms of the scientific collaboration,China features large-scale and international collaboration but relatively low participation rate and dominance rate.By contrast,the US prefers small-scale and domestic collaboration,who also has higher participation rate and dominance rate in the international collaboration.As for the impact of publications,the proportions of articles with high academic impact and articles with high Altmetric score are larger among the articles from China.However,these articles are mainly generated by large-scale international collaboration.As for the relationship between the two sides,the number of authors/countries collaborated has a certain influence on publications' impact.However,international collaboration and selection of partners are more important for generating high-impact publications.Collaboration with countries with strong research capability(e.g.,the US) can positively increase the impact of articles.

Key words:academic journals;Nature;Science;China;the US;scientific collaboration;collaboration scale;academic impact;Altmetrics

高水平綜合性學術期刊是高質量科研成果的主要發表渠道,其所刊載的論文具有相對較高的影響力和科學價值,探索這些論文的特征對于推動高水平成果產出具有重要意義。科研合作與影響力是學術論文的重要外在表征。隨著科學研究日益復雜化,科研活動愈發趨向協同與合作,跨國界、跨學科、高投入、多人員參與的科研合作已成為當前科學研究不可或缺的模式。作為“大科學”和“科學專業化”的重要趨勢,科研合作在共享知識和科研資源,進而提升成果影響力方面具有積極作用[1-2]。在科技評價政策由注重“量”向關注“質”轉變的背景下[3-4],科研成果的影響力也備受關注。科研合作與影響力的關系是一個歷久彌新的話題,科研合作有著合著數量、合著對象、合作方式、合作程度、合作網絡等不同的表現形式,能夠作用于科研成果的影響力。

當前,中國在國際學術期刊上發表的論文總量已居世界第2位[5],且以聯合署名形式發表的合作論文愈發常見[6]。在合著規模方面,Liu L等[7]基于Web of Science(WoS)收錄的2 600多萬篇論文的研究發現,相較于全球其他國家,在中國的科研論文產出中,由大團隊完成的論文越來越多。高水平綜合性學術期刊具有較高的國際聲譽和學術水平,其所載論文有一定的代表性。在中國國際論文大團隊合作趨勢顯著的背景下,中國高水平綜合性期刊論文(簡稱“高水平期刊論文”)是否同樣大規模合著特征明顯?進一步地結合影響力來看,是否合著規模越大,影響力越高?在國際比較視角上,同美國相比有怎樣的特點和差異?相關分析對于有針對性地鼓勵科研合作進而推動高水平科學研究的發展而言具有理論和現實意義。本研究在梳理和借鑒現有研究的基礎上,綜合運用描述性統計和回歸分析方法,針對高水平期刊論文的科研合作特征和影響力及二者的關系進行多維度探索與分析。

1 文獻綜述

在通信技術的進步與全球化進程的推動下,世界范圍內的科研合作愈發普遍,作者規模不斷擴大[8-10]。科研合作聚集不同背景、專業知識的科研人員,實現資源融合和知識互補,具有多樣性特征的作者在合作解決復雜問題、申請科研經費方面有明顯優勢[11-13]。在科學合作與學術影響力關系方面,已有研究證明了科研合作與學術影響力之間的積極關系,合著論文比獨著論文有更高的學術影響力[11],國際合作論文也顯現出更高的學術影響力[2,14]。然而也有研究發現,作者數量與論文的引文影響之間沒有相關性[15],國際合作也并非對所有國家都同樣有利[16]。此外,不同學科領域論文的合作方式與引文影響也有所不同[17]。因而,對于科研合作是否產生了更有影響力的科研成果這一問題還有待在具體情境下進一步探索。

通常,關于科研合作與影響力的研究多著眼于論文的引文影響,誠然,被引頻次是論文學術影響力的重要表征。然而在社交媒體蓬勃發展的當下,單一引文指標難以全面反映論文的影響力。2010年,Priem J等率先提出補充計量學(Altmetrics)的概念,嘗試利用網絡和社交媒體等信息交流數據來衡量和計算研究成果的影響力[18],可視之為網絡社會影響力[19]。關于科研合作與網絡社會影響力的關系,有研究發現,合作國家、合作機構和合作作者的數量與網絡社會影響指標之間存在中度和弱

相關[20]。但是針對高水平期刊論文的科研合作與網絡社會影響力的研究還較為缺乏,因此本研究不僅關注論文的學術影響力,也探究論文的網絡社會影響力,以期從更為全面的視角反映論文在不同維度的影響力。

在高水平綜合性學術期刊論文研究方面,Nature和Science作為享有盛譽的科學期刊,其所刊載論文具有較高的學術水準和認可度,可視為高水平綜合性學術期刊的代表。我國已有若干針對此類期刊的研究,關注到了包括文獻數量、文獻類型、核心作者與機構、合作演化與合作網絡等維度[21-23],也有基于被引頻次的影響力分析[24]和基于Altmetrics社交網絡關注度分析[25-26]。然而針對高水平期刊論文科研合作特征與影響力及二者關系的研究還較為缺乏,也尚未有研究在國際比較的視野下對此展開分析。因而,本文以發表于Nature和Science期刊上的論文為研究對象,重點關注以下3個問題:①中國不同合著規模的高水平期刊論文在科研合作及影響力方面有怎樣的特征?②高水平期刊論文的科研合作特征與論文影響力有怎樣的關系?③與全球科研強國美國相比,中國在上述方面又有怎樣的特點和差異?

以上問題的關注對探究我國科研合作特征與發展路徑有重要意義。我國作為全球科研大國,在科學研究的原創性和創新性方面尚存較大提升空間,尤其高水平研究仍處于追趕全球的態勢。本研究一方面有助于明確我國所參與的高水平期刊論文的合作特征,探索適合我國科研合作的模式,對促進高水平成果產出具有借鑒意義;另一方面,通過對比美國高水平期刊論文,可明晰我國高水平期刊論文科研合作的獨特性以及與國際發達國家之間的差異性,從而為推動我國高水平研究提供有益參考。

2 數據和方法

2.1 數據樣本

科學的發展不僅有賴于各學科大量知識的涌現,而且取決于為數不多的重要成果所產生的巨大推動作用。本研究以發表于Nature、Science期刊的研究型論文為研究對象,將之視為高水平期刊論文的代表。本研究從WoS數據庫獲取1980—2020年發表在Nature、Science期刊上文獻類型為Article的數據,共75 470篇文獻。由于科研體制存在地區差異,本研究中的“中國”代指“中國內地(大陸)”,不包括港澳臺地區的數據。

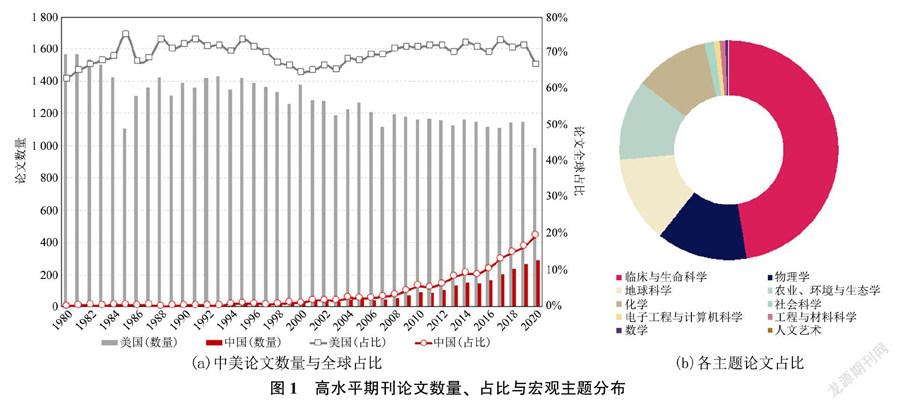

中美高水平期刊論文數量與全球占比的時序變化如圖1(a)所示,美國高水平期刊論文的全球占比變化相對較為穩定,中國近年來高水平期刊論文增長顯著。考慮到Nature、Science所收錄文獻的主題較為廣泛,為了能夠在具體分析中兼顧主題差異,本研究基于Incites的引文主題(Citation Topics)功能,獲取本數據集所涉及的文獻在單篇文章層面的研究主題,共74 169篇文獻有宏觀層面的研究主題(98%)。各宏觀主題的論文數量分布如圖1(b)所示,可以發現大多數論文集中于臨床與生命科學(47.4%),也有相當比例的論文分布在物理學(13.41%)、地球科學(12.78%)、農業、環境與生態學(11.87%)、化學(10.94%)。社會科學(1.38%)、電子工程與計算機科學(0.88%)、工程與材料科學(0.83%)、數學(0.39%)、人文藝術(0.12%)的論文數量較少。

本研究重點關注論文的影響力,被引頻次是文獻計量學中衡量論文學術影響力的重要指標;Altmetrics是一種通過追蹤科研成果的網絡關注度來反映科學研究社會影響力的方法,具有更高的實時性、多樣性和廣泛性[27]。為了更全面地探究高水平期刊論文的影響力,本文在傳統引文分析的基礎上,進一步對可獲取Altmetrics分數的論文展開網絡社會影響力層面的探究。考慮到論文發表年份對被引頻次和Altmetrics分數的影響,本文采用百分比法對論文的被引頻次和Altmetric分數進行標準化處理[28]。

基于文獻的作者和機構地址信息,本研究對論文進行了不同維度的標注:①合著規模:單篇論文的作者數量;②國際合作論文:基于作者隸屬機構的所屬國家/地區,由兩個或兩個以上國家/地區作者合作發表的論文。根據合作國家/地區的數量,國際合作論文可進一步劃分為雙邊合作與多邊合作;③非國際合作論文:作者隸屬機構地址屬于同一國家/地區的論文;④某國的參與率:基于國際合作論文,單篇論文中“某國學者數量/論文作者總數量”;⑤某國的主導率:由于通訊作者在通常情況下是課題的負責人,對論文創作有重要作用,可視為論文的主要貢獻者[29]。因此基于通訊作者,本研究中某國的主導率表示基于國際合作論文,某國論文集中“某國學者擔任通訊作者的國際論文數量/該國國際合作論文總量”。

2.2 研究框架與方法

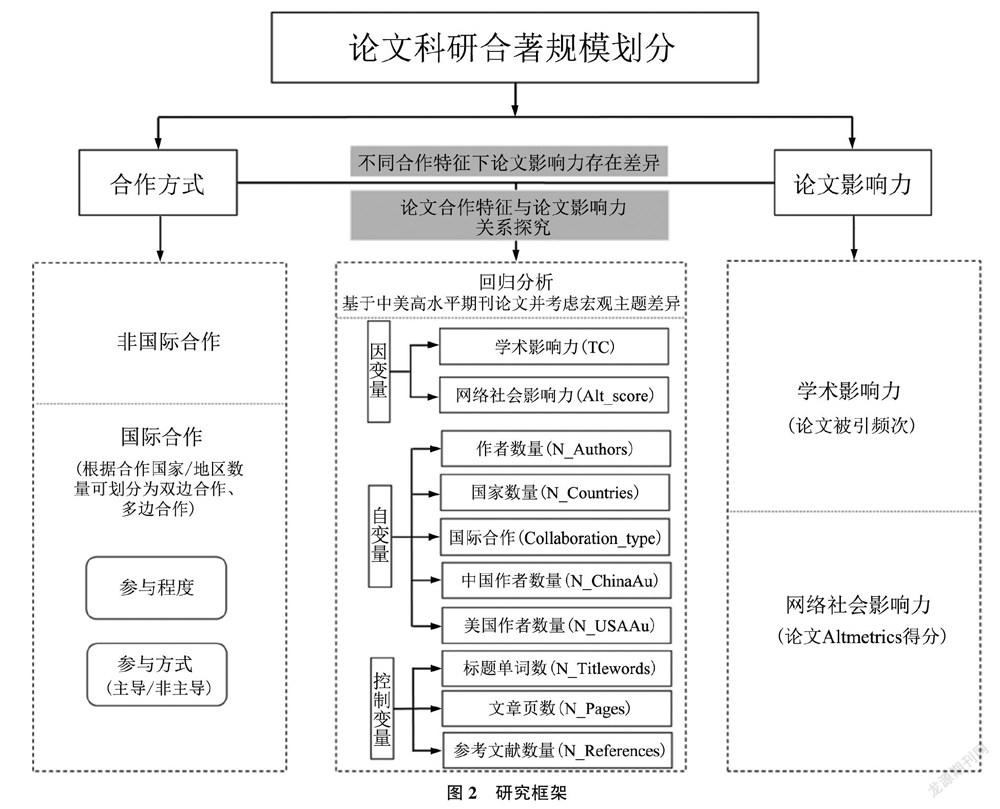

圖2是本文的研究框架與方法,本文在劃分高水平期刊論文作者合作規模的基礎上,一方面關注國際合作與非國際合作的合作方式,通過對參與程度、參與方式的探究,剖析論文的合作特征;另一方面關注此類論文在學術和網絡社會兩個層面的影響力,以期從更為全面的視角呈現其影響力特征。在現象分析的基礎上,本文通過設置因變量、自變量和控制變量,利用回歸分析的方法進一步探究論文科研合作特征與影響力之間的關系,以期為我國高水平科學研究提供科研合作層面的針對性建議。

3 結果與分析

本部分從多個維度分析中美高水平期刊論文在科研合作和影響力方面的特征,再進一步通過回歸分析探究科研合作特征與論文影響力的關系。

3.1 合作特征分析

3.1.1 科研合著規模

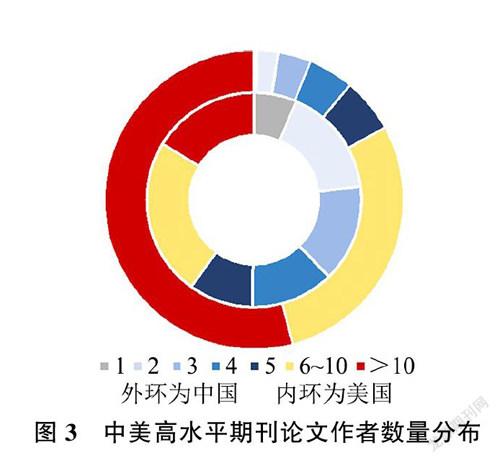

從中美高水平期刊論文的合著規模來看,如圖3所示,美國多以2~5人合著(53.54%)的方式完成,而中國則大規模合著(大于10人)較為突出(54.19%)。在獨著方面,中國僅有0.33%的論文以獨著(1位作者)的方式完成,遠低于美國6.41%的獨著論文占比。

從中美高水平期刊論文合著規模的歷時性變化來看,如圖4所示,二者有共性,也有差異。從共性來看,獨著論文逐漸消失,大規模合著漸成趨勢。從各自特征來看,中國高水平期刊論文的合著規模變化波動性較大,可分為兩個階段:2000年之前,中國有一定數量的高水平期刊論文是由2~5位作者合著的方式完成;2000年以來,2~5位作者合著論文逐漸減少,尤其是2~3人合著的論文幾近消失,與此形成鮮明對比的是超過10人合著的論文不斷增多。相較而言,美國高水平期刊論文的合著規模變化較為平穩,獨著論文和2~5人合著的論文逐漸減少,6~10人合著論文占比變化較為平穩,超過10人合著的論文穩步增多。

基于以上中美高水平期刊論文作者數量的分布和變化情況,參考已有研究對合著規模的劃分方式[30-31],以下分析將高水平期刊論文的作者數量劃分至獨著(1位作者)、小規模合著(2~5位作者)、中等規模合著(6~10位作者)、大規模合著(大于10位作者)4種類別下。此外,基于論文的宏觀主題,可知95%的高水平期刊論文集中于臨床與生命科學、物理學、化學等領域。各學科的作者數量分布較為接近,較多集中在2~5位和6~10位作者區間,因此,本文從上述4種合作劃分模式展開后續分析。

3.1.2 科研合作方式

中美不同合著規模的高水平期刊論文在合作方式上也存在顯著差異。本部分重點從國際合作和非國際合作的角度對合作方式展開分析,并使用參與率和主導率對國際合作特征展開進一步探索。

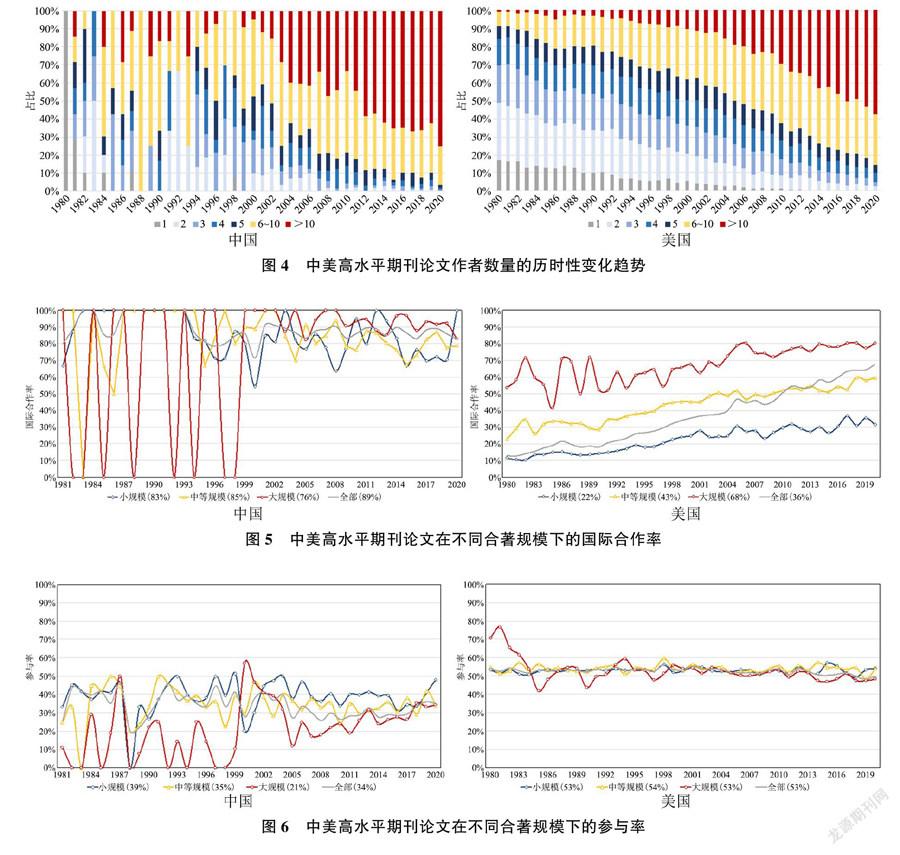

圖5展示了中美高水平期刊論文的國際合作率,整體來看,中國論文的國際合作率高達89%,而美國僅有36%的論文通過國際合作的方式完成。基于Incites全庫數據,從同時段中國所有被WoS收錄的同文獻類型的數據來看,中國的國際合作率并不高,僅為25%,對比中國高水平期刊論文89%的國際合作率,凸顯了中國高水平期刊論文對國際合作的依賴。從時序變化來看,中國高水平期刊論文無論是在整體還是不同合著規模下,國際合作率均處于較高水平,2000年之前,受論文數量的限制,大規模合著論文的國際合作率波動幅度較大(1980—1999年共15篇);而美國高水平期刊論文的國際合作率則穩步上升,說明美國在高水平期刊論文發表方面,國際合作已漸成趨勢。

鑒于中國高水平期刊論文發表大多通過國際合作方式完成,那么中國在國際合作中實際參與情況如何?從圖6可以發現,無論是小規模、中等規模,還是大規模的合著論文,中國的平均參與率均顯著低于美國。隨著合著規模擴大,中國的平均參與率降低,這反映出中國在高水平期刊論文發表方面不僅依賴國際合作,并且中國學者的實際參與程度較低。從時序變化來看,美國的平均參與率整體較為穩定,圍繞50%的水平上下浮動;中國的平均參與率則波動較大。但2010年以來,中國在高水平期刊論文中的平均參與率有增長趨勢,反映出中國學者正逐漸深度參與到高水平期刊論文的國際合作中。

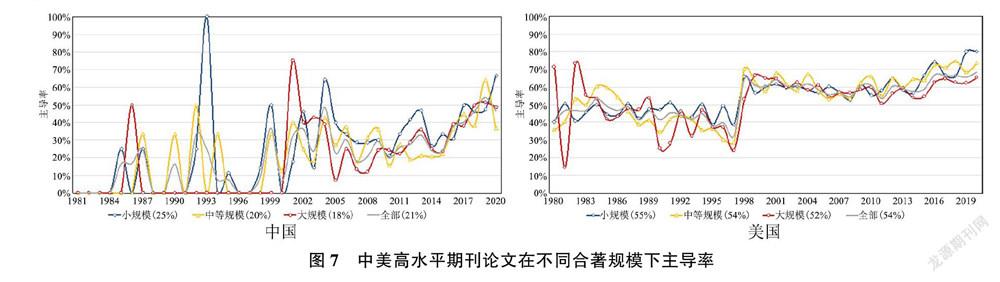

通過計算國際合作論文中的主導率可進一步分析中美在國際合作中的參與情況。整體來看,中國在國際合作中的主導率不及美國。無論是在小規模、中等規模還是大規模合著中,美國均有超過50%的主導率。中國在小規模合著中的主導率最高,約為25%,在大規模合著中的主導率最低,僅為18%,可見,在國際合作中以主導角色發表高水平期刊論文方面,中國尚有很大提升空間。從時間維度來看,1998年美國國際論文的主導率有顯著提升,1998年以來主導率相對穩定,2015年后有顯著增長趨勢。相較而言,中國高水平期刊論文在國際合作中的主導率,尤其是大規模合著中的主導率,在歷經較大波動后,自2010年以來有顯著的上升趨勢,間接表明了中國學者在國際合作中的主導地位正不斷提高。

綜上,我國高水平期刊論文絕大多數依靠國際合作發表,但在國際合作中我國的參與度以及我國學者在科研團隊中的“地位”并不高。在我國高質量國際論文數量高居世界第二、國際學術影響力持續提升的同時[32],一方面,應當認可中國在高水平期刊論文發表中的進步;另一方面,更應著力提高國際合作參與度,促進中國學者從參與者和并行者向主導者和引領者的轉變。

3.2 影響力特征分析

3.2.1 整體影響力特征

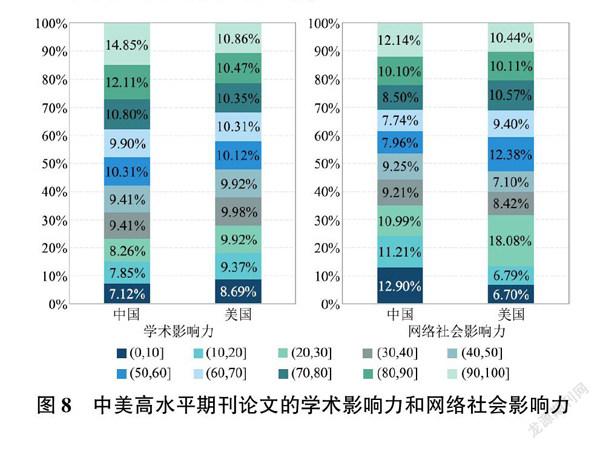

從學術影響力來看,中國高水平期刊論文的被引頻次標準化數值位于區間(90,100](以下簡稱為“高學術影響力論文”)的論文占比相對較多,位于區間(0,10](以下簡稱為“低學術影響力論文”)的論文占比相對較少。美國高水平期刊論文也有類似的特征。從網絡影響力來看,中國高水平期刊論文Altmetric得分標準化數值在區間(90,100](以下簡稱為“高網絡社會影響力論文”)和區間(0,10](以下簡稱為“低網絡社會影響力論文”)的論文占比相對較多。這在一定程度上反映出我國并非僅追求高水平期刊論文的發表,同樣也注重論文學術影響力和網絡社會影響力的提升。

3.2.2 不同合著規模下的影響力差異

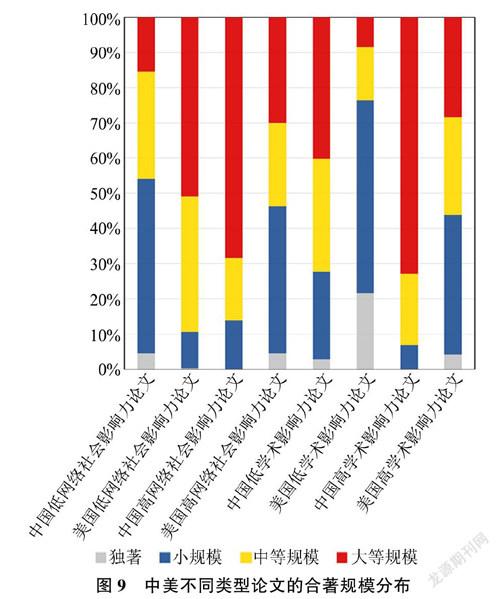

進一步對比中美在獨著、小規模、中等規模、大規模合著中的學術影響力和網絡社會影響力,如圖9所示,可以發現,從高學術影響力論文來看,美國多以小規模的方式完成(40%),并且有一定量的獨著論文(4%)。而在我國高學術影響力論文中,大規模合著現象則較為明顯,有73%的論文以大規模合著的方式完成,遠超美國28%的大規模合著論文占比,并且我國沒有以獨著方式完成的高學術影響力論文。從低學術影響力論文來看,美國有相當比例的論文是獨立完成的(27%),而中國在小規模、中等規模、大規模合著論文中均有一定占比,其中大規模合著論文相對較多(40%)。從高網絡社會影響力論文來看,美國的小規模合著論文相對較多(42%),而中國有相當大比例的論文由大規模合著完成(68%),且無獨著論文。從低網絡社會影響力論文來看,美國有超過半數的論文由大規模合著完成(51%),而中國則在小規模合著論文中占比較大,且有約5%的獨著論文。

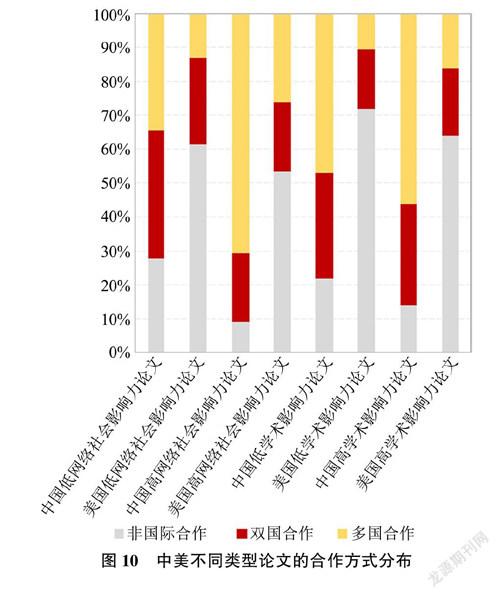

3.2.3 不同合作方式下的影響力差異

具體到科研合作方式,在學術影響力方面,可以發現在美國高學術影響力論文中,非國際合作論文占比較高(64%);中國高學術影響力論文中則有半數以上(56%)的論文是以多邊合作的形式開展的。在美國低學術影響力論文中,非國際合作論文的占比更為突出(72%);相較而言,中國低學術影響力論文中,只有少量比例的論文是以非國際合作的形式發表的(22%)。在網絡社會影響力方面,美國無論是高網絡社會影響力還是低網絡社會影響力論文,半數以上均以非國際合作的方式完成;而與之形成鮮明對比的是,在中國高網絡社會影響力論文中,有71%的論文是以多邊國際合作的方式完成。在中國低網絡社會影響力論文中,國際合作論文也占大多數。中美對比進一步反映出我國的高水平期刊論文發表對國際合作的依賴。

3.3 科研合作特征與影響力的關系探究

上述分析揭示了中美高水平期刊論文科研合作特征與影響力的現狀,然而,高水平期刊論文的科研合作特征與影響力具體有怎樣的關系?本部分通過回歸分析對此展開進一步探索。

本部分設定的因變量為高水平期刊論文的學術影響力和網絡社會影響力,分別使用被引頻次(TC)和Altmetric分數(Alt_score)進行測度。本次分析的樣本數據時間截至2015年,預留至少5年的時間積累引用和Altmetrics分數[33]。參考已有研究和本文的研究點,圍繞作者數量、合作方式、合作國家數量3個方面設置自變量。本部分主要構建了5個自變量,分別是:①作者數量(N_Authors),單篇論文的作者數量;②國家數量(N_Countries),單篇論文作者所涉及的國家數量;③國際合作(Collaboration_type),國際合作論文標注為1,否則為0;④中國作者數量(N_ChinaAu),單篇論文作者中機構地址隸屬于中國的作者的數量;⑤美國作者數量(N_USAAu),單篇論文作者中機構地址隸屬于美國的作者的數量。同時,為了考察作者數量和國家數量對論文影響力的非線性影響,本研究還構建了作者數量和國家數量的平方項加入模型中。

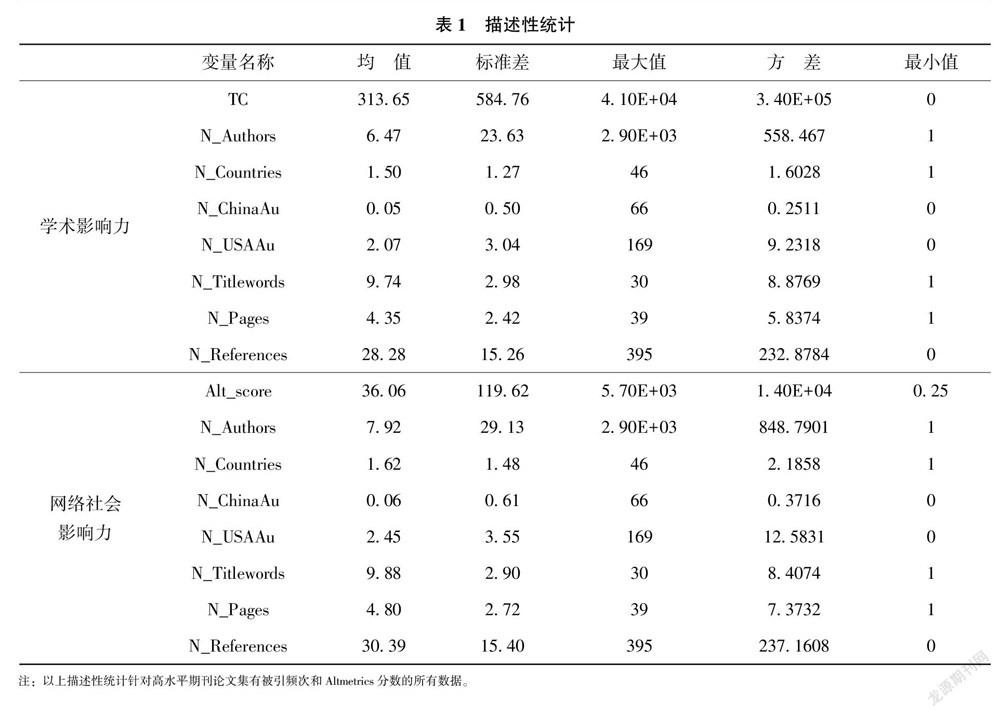

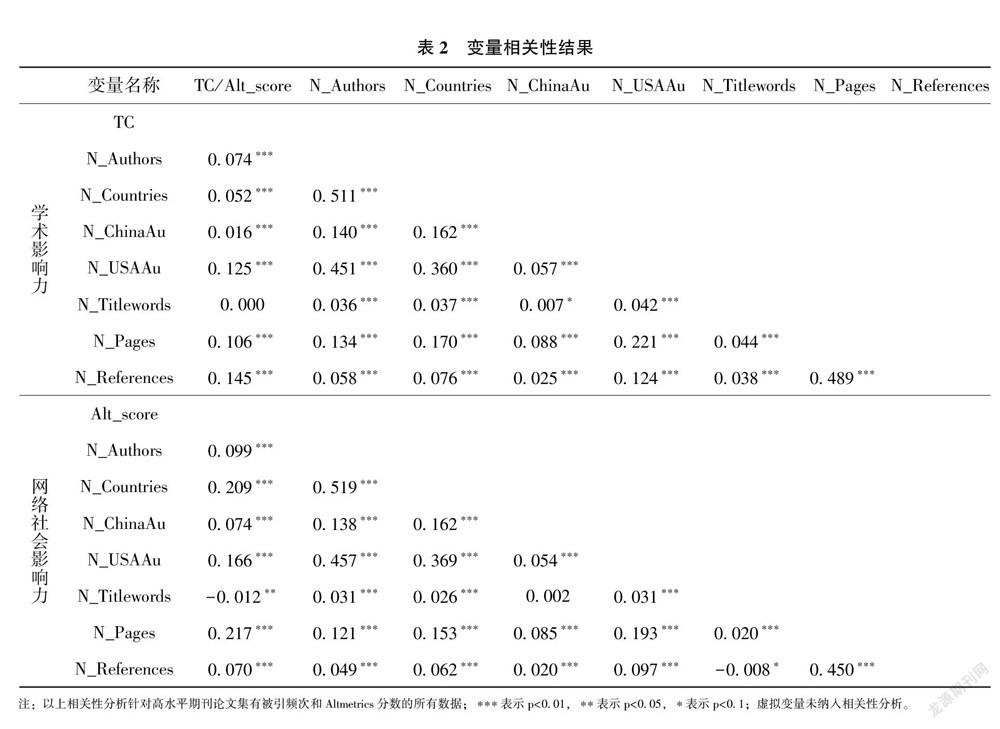

參考現有研究[33-35],選取的控制變量有:①標題單詞數(N_Titlewords),用文章標題所包含的單詞個數表示標題的長度[36];②文章頁數(N_Pages),用WoS字段中記錄的“來源出版物頁碼計數”表示文章的長度[37-38];③參考文獻數量(N_References),用WoS字段中記錄的“引用的參考文獻數”表示[37-38]。表1為相關變量的描述性統計結果,表2為變量的相關性結果。

在回歸模型選定方面,計數模型提供了用于分析計數數據的結構框架,本研究的因變量為計數數據,因而此類回歸模型較為合適[39]。計數數據回歸的默認模型為泊松分布,但該模型在本研究中缺乏適用性,因為根據各變量存在過度離散的問題,不滿足泊松回歸的基本假設[40],且Alpha的95%置信區間值為1.14~1.18(學術影響力)、1.68~1.76(網絡社會影響力),因此回歸分析不宜采用泊松回歸,負二項回歸模型是更佳選擇[41]。同時,方差膨脹因子分析(VIF)顯示所有自變量VIF值和VIF均值均遠小于10,因而自變量不存在多重共線性問題[42],可以進行回歸分析。

為了控制宏觀主題差異對模型結果的影響,在回歸分析中考慮了宏觀主題固定效應。由于在高水平期刊論文涉及的10個宏觀主題中,部分主題下的論文數量過少,因而包含固定效應的分析僅關注論文整體占比大于10%的宏觀主題。

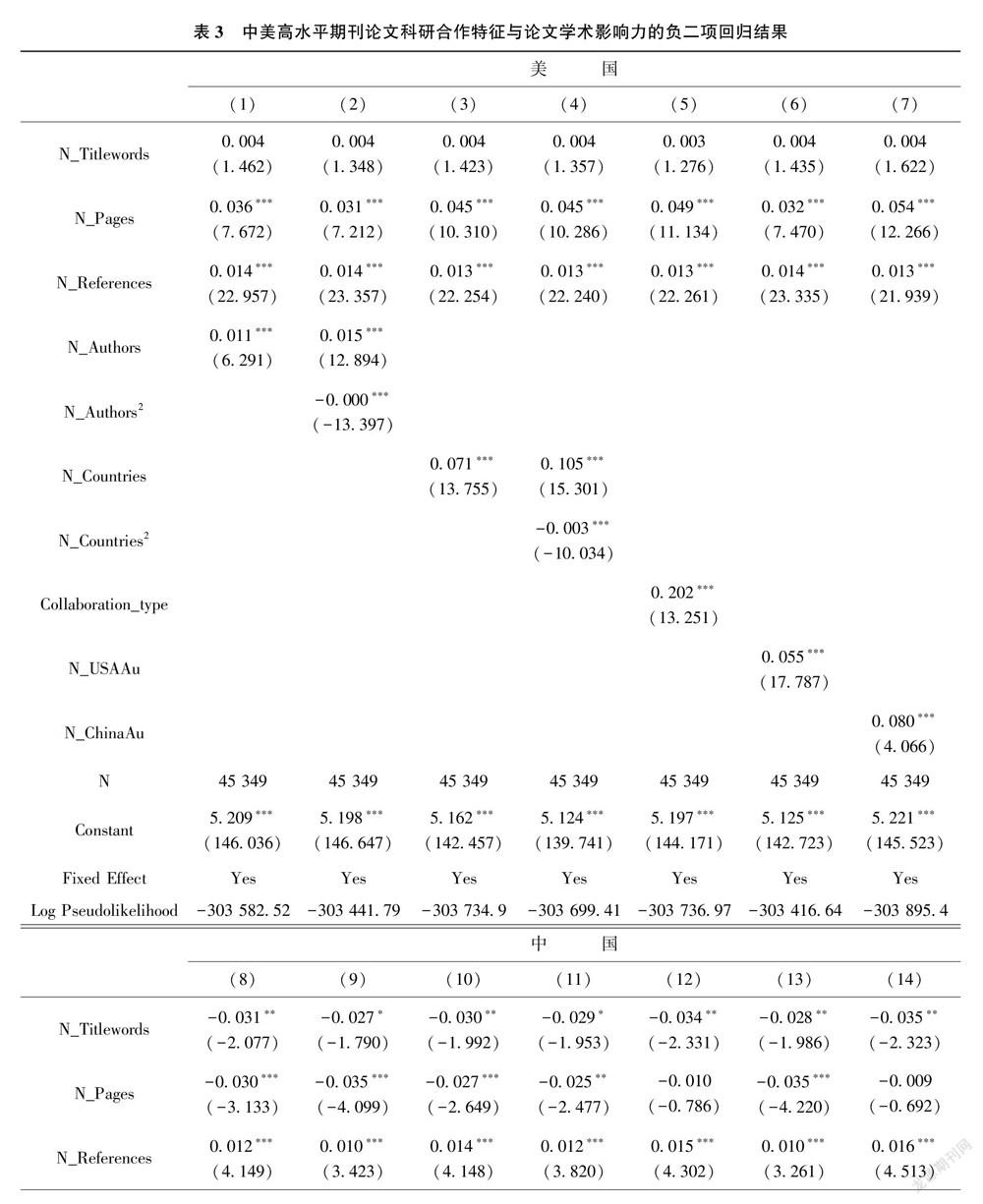

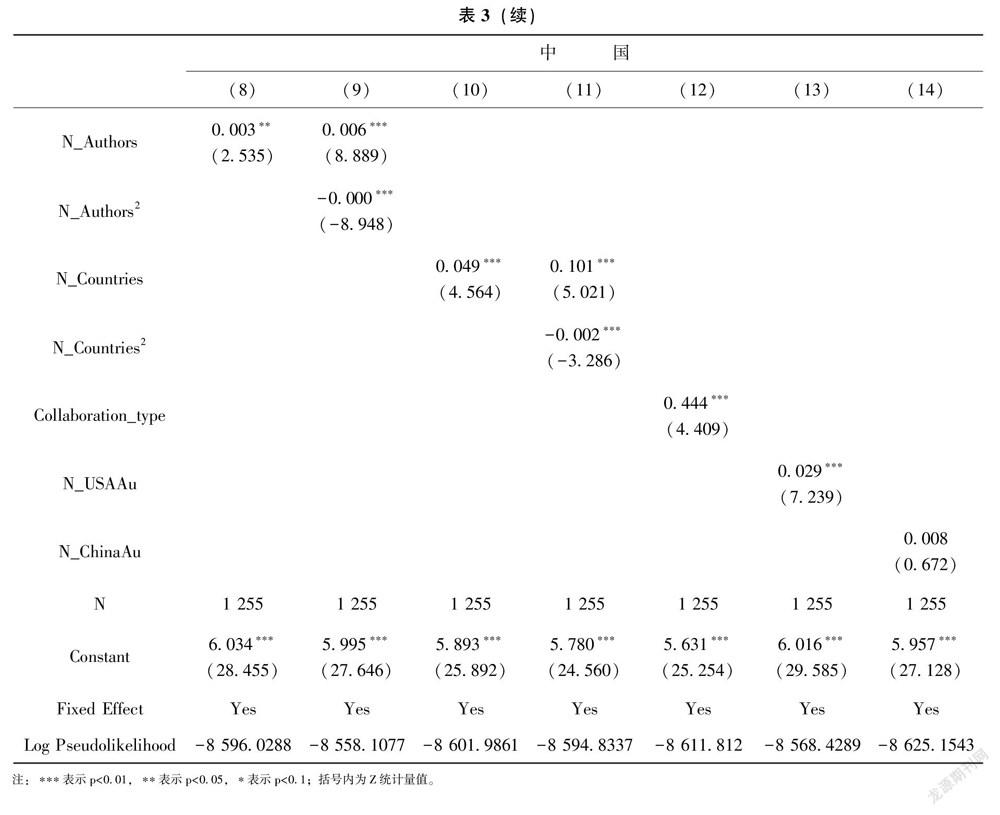

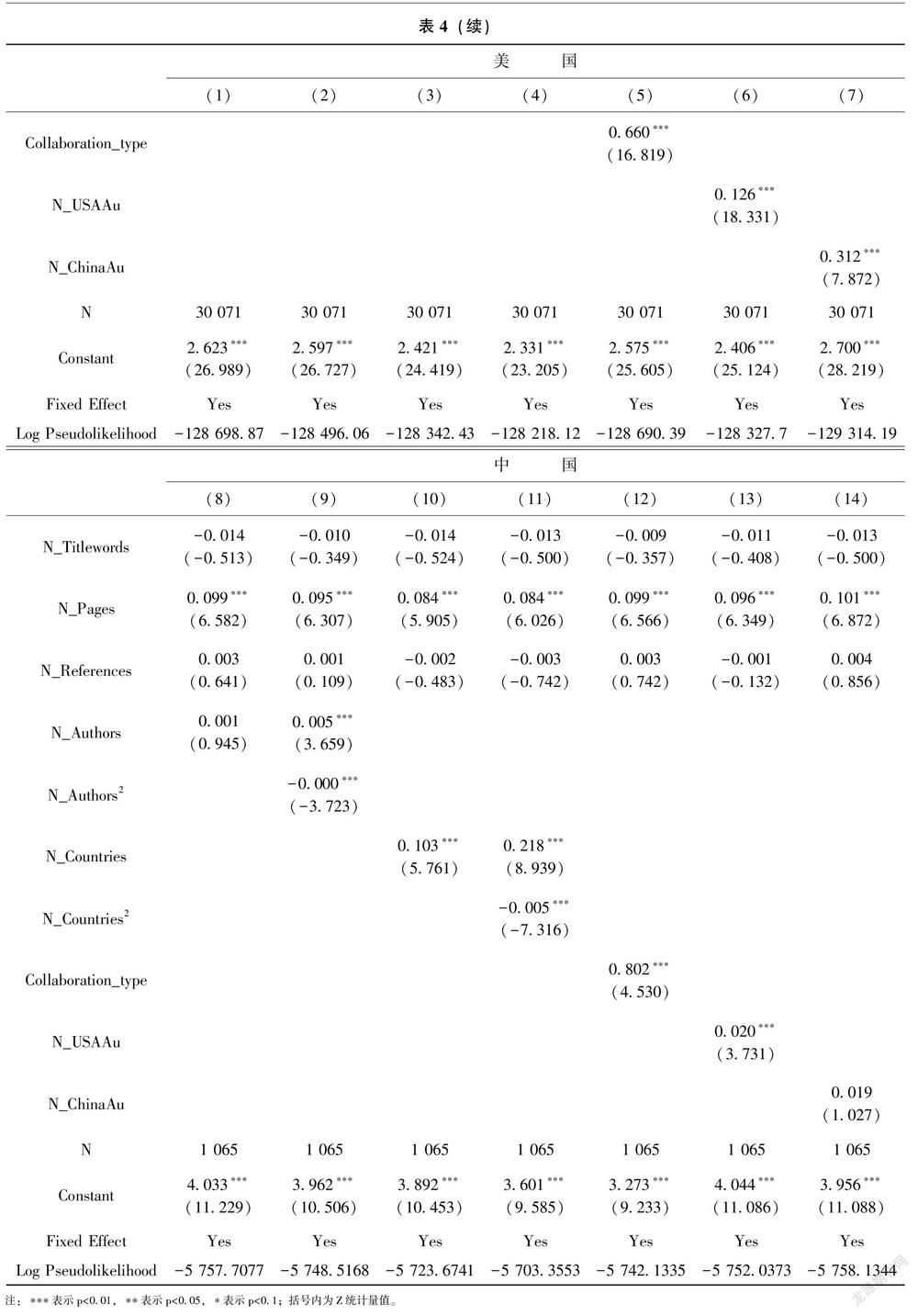

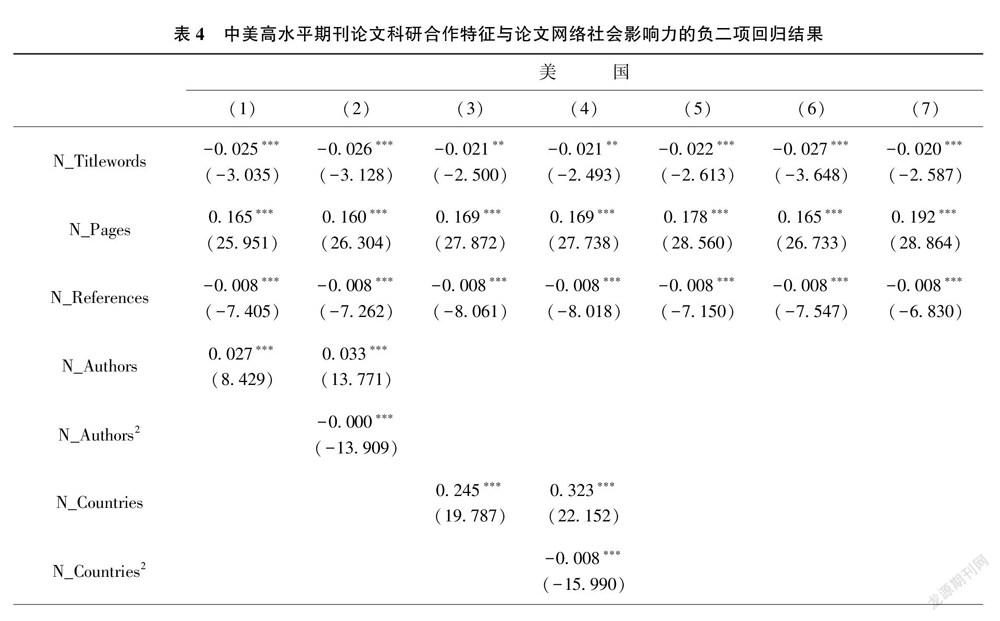

本部分基于中美高水平期刊論文集,使用不同的自變量,構造不同的模型,利用Stata15.1進行回歸分析,并使用穩健標準誤。表3是以學術影響力為因變量的負二項回歸結果,表4是以網絡社會影響力為因變量的負二項回歸結果。各表中模型(1)~(7)是針對美國高水平期刊論文集的結果,模型(8)~(14)是針對中國高水平期刊論文集的結果。

表3表明,無論是在美國還是中國的高水平期刊論文中,作者數量對論文的學術影響力有顯著的正向影響,說明多作者合作確實有可能增加論文被引用的概率,但影響系數較小(模型(1)和模型(8)),而作者數量的二次項系數則顯著為0,在一定程度上反映了學術影響力并非隨作者數量的增多而增加(模型(2)和模型(9))。國家數量對論文的學術影響力也有顯著的正向影響(模型(3)和模型(10)),但國家數量的二次項系數顯著為負,說明當國家數量增多到一定程度后會對被引頻次產生負向影響(模型(4)和模型(11))。從合作方式來看,國際合作對提升中美高水平期刊論文的學術影響力有積極作用,尤其是對中國論文的影響尤為明顯(模型(5)和模型(12))。具體到論文的參與者,在中國高水平期刊論文集中,美國作者數量對論文學術影響力有顯著的正向影響;而中國作者數量則對論文的學術影響力無顯著影響。已有研究也表明,與美國開展合作對引文影響有一定的積極作用[41],說明在國際合作中,選擇合適的合作對象對提升論文影響力有重要作用。

表4表明,在美國的高水平期刊論文中,作者數量與論文的網絡社會影響力之間有顯著關系(模型(1)),而在中國高水平期刊論文中,作者數量與論文的網絡社會影響力沒有明顯關系(模型(8)),并且在中美高水平期刊論文中,網絡社會影響力并非隨著作者數量的增多而持續增加(模型(2)和模型(9))。國家數量對中美高水平期刊論文的網絡社會影響力提升有顯著的積極影響(模型(3)和模型(10)),但國家數量的二次項系數顯著為負,說明合作國家并非越多越好(模型(4)和模型(11))。從合作方式來看,國際合作對提升中美高水平期刊論文的網絡社會影響力有積極作用,尤其是對中國高水平期刊論文的影響尤為明顯(模型(5)和模型(12))。從合作對象來看,美國作者的參與對中國高水平期刊論文的網絡社會影響力有顯著的積極影響。

4 結論與討論

本研究對中美高水平期刊論文科研合作特征與影響力的分析表明:

1)從科研合著規模來看,中國高水平期刊論文大規模合著特征尤為明顯,而美國高水平期刊論文多由小規模合著的方式完成。從合作方式來看,中國長期以來較為依賴國際合作,而美國的國際合作率則相對較低。在國際合作論文中,中國學者的實際參與率并不高,近年來參與率略有提升,而美國學者在高水平國際合作論文中的參與率則明顯高于中國,且整體變化較為穩定。在領導國際合作發表高水平期刊論文方面,中國和美國之間存在明顯的差異,但就趨勢來看,中國在各規模科研合作所產出論文中的主導率正不斷增加。

2)從影響力來看,整體而言,我國有相對較多的高水平期刊論文屬于高學術影響力論文和高網絡社會影響力論文。結合合著規模來看,無論是高學術影響力論文還是高網絡社會影響力論文,中國多依賴大規模合著的方式完成,而美國則多以小規模合著的方式完成。具體到科研合作方式,無論是高學術影響力論文還是高網絡社會影響力論文,美國均以非國際合作的方式為主,而中國則更多是以雙邊合作和多邊合作的方式完成,尤其是多邊合作現象更加突出。

3)從科研合作特征與影響力的關系來看,對學術影響力而言,雖然作者數量和國家數量對論文的學術影響力和網絡社會影響力存在一定影響,但并非作者/國家數量越多,影響力就越高。相比之下,合作方式與合作對象更為重要,通過國際合作的方式同科研能力較強的國家合作更能對影響力提升產生促進作用。

以上結論可為我國高水平研究發展提供以下幾點啟示。

首先,研究結果反映出相較于美國,我國的高水平期刊論文大規模合著、國際合作特征顯著。在我國高水平研究日益發展的背景下,我國高水平期刊論文所體現的廣泛合作的特征值得肯定。高水平研究多致力于解決復雜的科學議題,合作的方式有助于推動研究進展,并對提升論文影響力有積極作用。對此,相關部門應對科研合作提供有效支撐,一方面通過政策扶持、項目資助等多種方式支持開展高水平合作研究;另一方面在科研評價中,也應注重個人評價與團隊評價相結合[43-44],針對合作完成的科研成果,既尊重和認可所有參與者的實際貢獻,也制定合理的貢獻衡量和評價方案,以實現對合作成果的充分認可。

其次,研究結果顯示,我國高水平期刊論文存在過于依賴國際合作而參與率和主導率較低的現象。我國的高水平研究正處于突破淺層次、低水平合作的階段,需要注重在科研合作中的主動性。相關科技管理部門和科研人員也應當給予充分重視,著力培養科學研究的獨立性,提升我國科研創新的領導力。

此外,研究表明,通過與科研能力強的國家展開合作,有助于高水平期刊論文的發表以及論文影響力的提升。因此,考慮到中國大規模合作在高水平研究中所占比重較大的現實情況,我國應當在此基礎上進一步加強與具有先進科研水平的國家展開合作,并且注重提高科研人員參與研究的深度,而不僅僅著眼于科研合作的廣度。如此,方能切實提升我國學者的科研創新能力,真正促進中國高水平研究的長期發展。

本研究對高水平期刊論文合著規模劃分類型,實現了對中美兩國的科研合作特征以及不同合作模式下的論文學術影響力與網絡社會影響力的對比分析,相比現有研究,通過多維度的分析向高水平科研領域進行了拓展。本研究也存在一定的局限性,由于我國高水平期刊論文發表起步較晚,論文基數較少,由發文量較少類型的論文所得結論的統計規律性有待進一步探討。此外,本文的對比分析對象有限,通過后續對其他科研強國高水平期刊論文的合作模式與影響力研究,能夠為我國高水平研究的科研合作提出更豐富的建議。

參考文獻

[1]Gazni A,Didegah F.Investigating Different Types of Research Collaboration and Citation Impact:A Case Study of Harvard University's Publications[J].Scientometrics,2011,87(2):251-265.

[2]Glanzel W.National Characteristics in International Scientific Co-authorship Relations[J].Scientometrics,2001,51(1):69-115.

[3]中華人民共和國教育部.教育部 科技部印發《關于規范高等學校SCI論文相關指標使用 樹立正確評價導向的若干意見》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/moe_784/202002/t20200223_423334.html,2021-02-20.

[4]中華人民共和國科學技術部.科技部印發《關于破除科技評價中“唯論文”不良導向 的若干措施(試行)》的通知[EB/OL].http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2020/202002/t20200223_151781.html,2020-02-17.

[5]Leydesdorff L,Wagner C.Is the United States Losing Ground in Science?A Global Perspective on the World Science System[J].Scientometrics,2009,78(1):23-36.

[6]Haiqi Z,Hong G.Scientific Research Collaboration in China[J].Scientometrics,1997,38(2):309-319.

[7]Liu L,Yu J,Huang J,et al.The Dominance of Big Teams in China's Scientific Output[J].Quantitative Science Studies,2021,2(1):350-362.

[8]Gazni A,Sugimoto C R,Didegah F.Mapping World Scientific Collaboration:Authors,Institutions,and Countries[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2012,63(2):323-335.

[9]Larivière V,Gingras Y,Sugimoto C R,et al.Team Size Matters:Collaboration and Scientific Impact Since 1900[J].Journal of the Association for Information Science and Technology,2015,66(7):1323-1332.

[10]Larivière V,Gingras Y,Archambault .Canadian Collaboration Networks:A Comparative Analysis of the Natural Sciences,Social Sciences and the Humanities[J].Scientometrics,2006,68(3):519-533.

[11]Wuchty S,Jones B F,Uzzi B.The Increasing Dominance of Teams in Production of Knowledge[J].Science,2007,316(5827):1036-1039.

[12]Cummings J N,Kiesler S.Coordination Costs and Project Outcomes in Multi-university Collaborations[J].Research Policy,2007,36(10):1620-1634.

[13]Thelwall M.Large Publishing Consortia Produce Higher Citation Impact Research But Coauthor Contributions are Hard to Evaluate[J].Quantitative Science Studies,2020,1(1):290-302.

[14]Franceschet M,Costantini A.The Effect of Scholar Collaboration on Impact and Quality of Academic Papers[J].Journal of Informetrics,2010,4(4):540-553.

[15]Bornmann L,Schier H,Marx W,et al.What Factors Determine Citation Counts of Publications in Chemistry Besides Their Quality?[J].Journal of Informetrics,2011,6(1):11-18.

[16]Lancho-Barrantes B S,Guerrero-Bote V P,Moya-Anegón F.Citation Increments Between Collaborating Countries[J].Scientometrics,2013,94(3):817-831.

[17]蘇林偉,喬利利.國際合作下的 ESI 高被引論文產出及其影響力研究[J].現代情報,2019,39(4):143-152.

[18]Priem J,Hemminger B H.Scientometrics 2.0:New Metrics of Scholarly Impact on the Social Web[EB/OL].https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/download/2874/2570,2010-05-22.

[19]張琳,黃穎.交叉科學:測度、評價與應用[M].北京:科學出版社,2019.

[20]Wang X,Lv T,Hamerly D.How Do Altmetric Sources Evaluate Scientific Collaboration?An Empirical Investigation for Chinese Collaboration Publications[J].Library Hi Tech,2020,38(3):563-576.

[21]周海花,華薇娜.從世界頂級學術期刊看中國科研競爭力——中國學者《自然》和《科學》發文分析[J].情報雜志,2012,31(6):91-96.

[22]汪雪鋒,于苗苗,韋華楠,等.中國學者在頂級期刊發文的歷史變遷與特征演化[J].情報工程,2021,7(3):3-17.

[23]趙蓉英,全薇.中國學者在世界頂級期刊的發文分析——基于2000—2015年Cell,Nature和Science的載文統計分析[J].情報雜志,2016,35(10):95-99.

[24]王璞,劉子揚,劉雪立.2001—2010年Nature和Science發表我國科研論文及其學術影響力——基于SCI數據庫的綜合分析[J].中國科技期刊研究,2011,22(6):844-847.

[25]于琦,田玥,賀培鳳,等.頂級科研論文在社交網絡中的關注度研究——以《Nature》和《Science》為例[J].現代情報,2019,39(7):153-161.

[26]匡登輝.頂級期刊的高網絡參與度論文分析[J].中國科技期刊研究,2018,29(5):503-508.

[27]Piwowar H.Value All Research Products[J].Nature,2013,493(7431):159.

[28]Bornmann L,Leydesdorff L,Mutz R.The Use of Percentiles and Percentile Rank Classes in the Analysis of Bibliometric Data:Opportunities and Limits[J].Journal of Informetrics,2013,7(1):158-165.

[29]周白瑜,李佳蔚,段春波,等.科研論文作者署名及排序的幾點思考[J].科技與出版,2020,(2):106-110.

[30]許治,陳麗玉,王思卉.高校科研團隊合作程度影響因素研究[J].科研管理,2015,36(5):149-161.

[31]Adams J,Pendlebury D,Potter R,等.多作者署名與研究分析[J].科學觀察,2020,15(4):49-64.

[32]2020年度中國科技論文統計結果發布會召開[J].中國科技資源導刊,2021,53(1):68.

[33]馬榮康,李真真.高被引還是零被引:基于論文被引的最佳科研合作規模研究——來自 Financial Times TOP 45商學院期刊的證據[J].情報學報,2020,39(11):1182-1190.

[34]Zhang L,Sun B,Jiang L,et al.On the Relationship Between Interdisciplinarity and Impact:Distinct Effects on Academic and Broader Impact[J].Research Evaluation,2021,30(3):256-268.

[35]宋超,陳悅,汪玲,等.熱點論文分布特征與影響因素分析——兼評時間窗口與學科間差異[J].圖書情報工作,2019,63(16):84-94.

[36]魏瑞斌.論文標題特征與被引的關聯性研究[J].情報學報,2017,36(11):1148-1156.

[37]Polyakov M,Polyakov S,Iftekhar M S.Does Academic Collaboration Equally Benefit Impact of Research Across Topics?The Case of Agricultural,Resource,Environmental and Ecological Economics[J].Scientometrics,2017,113(3):1385-1405.

[38]Wang J,Thijs B,Glanzel W.Interdisciplinarity and Impact:Distinct Effects of Variety,Balance,and Disparity[J].PloS One,2015,10(5):e0127298.

[39]Didegah F,Thelwall M.Which Factors Help Authors Produce the Highest Impact Research?Collaboration,Journal and Document Properties[J].Journal of Informetrics,2013,7(4):861-873.

[40]Hausman J A,Hall B H,Griliches Z.Econometric Models for Count Data with an Application to the Patents-R&D Relationship[R].National Bureau of Economic Research,1984,52(4):909-938.

[41]Sud P,Thelwall M.Not All International Collaboration is Beneficial:The Mendeley Readership and Citation Impact of Biochemical Research Collaboration[J].Journal of the Association for Information Science and Technology,2016,67(8):1849-1857.

[42]O'brien R M.A Caution Regarding Rules of Thumb for Variance Inflation Factors[J].Quality & Quantity,2007,41(5):673-690.

[43]中共中央國務院印發深化新時代教育評價改革總體方案[N].人民日報,2020-10-14,(1).

[44]中華人民共和國中央人民政府.中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于深化項目評審、人才評價、機構評估改革的意見》[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/2018-07/03/content_5303251.htm,2018-07-03.

(責任編輯:孫國雷)

收稿日期:2021-07-13

基金項目:國家自然科學基金面上項目“科研人員職業生涯的性別差異和影響機理研究:合作、流動與學術表現”(項目編號:71974150);國家自然科學基金面上項目“交叉科學的三維測度:內在知識基礎、外在信息鏈接和科學活動模式”(項目編號:71573085)。

作者簡介:尚媛媛(1994-),女,博士研究生,研究方向:科學計量學。曹喆(2001-),女,本科生,研究方向:科學計量學。趙文靜(1993-),女,博士研究生,研究方向:科學計量學。黃穎(1990-),男,副教授,博士,博士生導師,研究方向:科學計量學與科技管理。

通訊作者:張琳(1980-),女,教授,博士,博士生導師,研究方向:科學計量學與科技管理。