唐樂側商調再解

摘 要: 側商調位是唐時正宮(或越調)位下面大二度的黃鐘宮位。唐代調式音階方面的變化致使整個音高上升了大二度,于是,黃鐘宮從調首轉到了調尾小七度位置上。在新調首正宮確立后就給黃鐘宮一個新的調名——側商調,運用的是宮音側向于商音的下大二度宮調音階,并與正調作大二度調式交替,這為宋·姜白石的側商調調弦法所證實。姜氏宮與商合一的音階形式主要運用上大二度正調五聲音階,實際定弦被下大二度側調七聲(實為六聲,缺徵)宮調音階所囊括。這種現象不僅涉及唐樂一系列的難解之謎,而且日本雅樂壹越律(調)的產生與此也有著密切的關系。由于旋律中出現調式交替的運用,產生出一種正調與側調混合的色彩與韻味,這才是姜氏認為“此調甚流美也”的主要原因。至于姜氏按純律來調弦,顯然是由于用純律調弦取音比按音要方便、明確且穩定些,實際與純律調弦的樂曲本身關系不大。

關鍵詞:側商調;黃鐘宮;正宮;大食調;調弦法;調式交替;純律

中圖分類號: J609.2 ? ? 文獻標識碼:A

文章編號: 1004-2172(2022)01-0058-09

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2022.01.007

筆者曾對唐樂側商調進行了研究,現在看來還有進一步挖掘、梳理和修正的必要。①關于漢以來的清、商、側三調,研究者們各抒己見,但對于唐的側商調的實質卻很少有人涉及研究,現作為窺見所及與專家同仁們一起商討。

側商調作為一種樂調名稱,僅在唐·王建(約767—約830)《宮詞》詩句中寫道:“側商調里唱《伊州》”,但它所反映出來的恰恰是當時樂調運用上的一個特殊現象,其影響非常之大。說它特殊不僅在于它的名稱本身,更在于它的實質。這種樂調到底屬于哪個調性高度?運用的是商調音階還是宮調音階?這就成為后世的一大謎團。而且,即使是在離唐不遠的宋代,像《伊州》曲的調性高度就已經有點撲朔迷離了。據宋·郭茂倩(1041—1099)《樂府詩集·近代曲辭一·伊州》引《樂苑》載:“《伊州》,商調曲,西涼節度(蓋)嘉運所進也。”①蓋氏為唐玄宗時人,生卒年不詳,開元中官至北庭都護。稍后唐天寶(742—755)年間,朝廷對當時樂曲有著重要的改革舉措,那就是天寶十三載(754年)七月十日,太樂署發布供奉曲名及改諸樂名,這是宋初王溥所撰《唐會要》(約961年成書)記載的。②到了宋代,王灼《碧雞漫志》(成書于1145—1149)中說:“《伊州》曲見于世者凡七商調曲,大石調、高大石調、雙調、小石調、歇指調、林鐘商、越調,第不知天寶所制,七商中何調耳。”③可見,此曲在宋時已發展到囊括全部的七個調性。王氏也不知天寶所制的《伊州》曲屬于哪個調性上。最主要的是,《唐會要》中所載的十四調,大部分樂曲都有時號名(筆者注:即當時流傳的俗名),而黃鐘宮卻沒有;而且,也只有《封山樂》一曲。這一現象是很值得注意

的。的確,宋時像《伊州》曲的情況在那時也是不多見的,說明其的確是一首十分流行的樂曲。然而,值得深思的是,十四調中并沒有側商調調名,也不知提到的四個或五個商調中,哪一個其實就是側商調,或還是指宮調等其他調式甚至很可能出于十四調之外。另外,為什么現今解譯《敦煌樂譜》中的《伊州》曲都是落于宮音上構成宮調式,而文獻記載中都說《伊州》曲是商調式?這真是令人十分不解。實際上它涉及一系列對那時樂調的認識問題。

一、側商調考辨

對于側商調的“側”字,《辭源》的第一解是

“旁邊”,第二解是“傾斜”,第三解是“偏,不

正”。④這個“側”字是借用了歷史上已有的名稱。宋·沈括(1031—1095)《夢溪筆談·樂律一》說:“古樂有三調聲,謂清調、平調、側調也。王建詩云:‘側商調里唱《伊州》’是也。今樂部中有三調樂,品皆短小,其聲噍殺。唯道調、小石法曲用之。雖謂之三調樂, 皆不復辨清、平、側聲,但比他樂特為煩數耳。”⑤宋·郭茂倩《樂府詩集》卷26《相和歌辭·序》說:“《唐書·樂志》曰:‘平調、清調、瑟調,皆周房中曲之遺聲,漢世謂之三調。又有楚調,側調。楚調者,漢房中樂也。高帝樂楚聲,故房中樂皆楚聲也。側調者,生于楚調,與前三調總謂之相和調。’”⑥對于漢魏以來的清、平、瑟三調, 歷來看法不一,分歧主要在于平、瑟兩調上。清·凌廷堪《燕樂考原》認為側調即瑟調;(日)林謙三也認為“瑟調或作側調”,但丘瓊蓀則不以為然,認為:“《(夢溪)筆談》所云,已有誤會,《(燕樂)考原》所注,更屬臆見。” ⑦筆者經研究認為,在歷來屬楚地的湖南長沙馬王堆墓出土中有瑟,想必瑟這種樂器古時就很流行于荊楚之地,說明瑟調很可能就是楚商的側(楚)調,其下徵音位就是側商調位。關于這方面的看法暫且不論,主要是到了唐時,此調就借用了這個“側”字,并與“商”字一起來表示一種調首高度及調式。對于“側商”的事實,一是指某一商調本身,正如清商、楚商等名稱那樣,它的音高就是調式主音的位置;另一是指傾斜于、偏向于商調的調,它應該是另有其調。當然,這個調的位置顯然是位于商音下方的,問題是在下方的什么位置上?是小二度、大二度或是小三度等?

諸家看法并不一致。首先,是否側商調是一種商調?筆者認為,它是商音下方大二度的一種旁調,之所以給予一個“側商”的名稱,僅表示這個調是側向于上方商音的調而已。其次,既然如此,這一旁調很可能不是商調而是宮調。為什么這么說?一是根據文獻記載,自民間產生清商調以來,雅樂音階的概念就發生了變化。尤其是外來的俗樂調和清商調完全一致,原來的黃鐘宮音在這種內外夾攻之下,失去了唯我獨尊的地位,從調首轉到了調尾小七度音位上去了。二是這樣一來,音階調首音無形之中升高了大二度,產生了新的黃鐘宮,那就是“真 正 的黃鐘 宮 ”。不過,從唐武后敕撰《樂書要錄》中的“十二律相生圖”來看,黃鐘宮歷來是對應十一月的,后來升高了大二度對應正月而被稱為正宮,這大概也是其名稱由來的原因之一。這樣,在整個樂調概念上,原來的宮音不得不歸依于新調首的商音上,這就是宮傾向于商而就此得名。因為據《隋書》記載,那時曾把收集得來的一百四曲交給太常議修,①其中商、羽兩曲最多,各得二十五曲;二變之調也各得十三曲;角調十四曲;徵調八曲;宮調五曲;應調一曲,最多的調式樂曲可以構成以商音為調首的五聲音階。更重要的是,以商音為真正的黃鐘宮(正宮),唱名do,以前的黃鐘宮就轉為音階上的小七度音,唱名si,這是一個至今都沒有唱名的音。正如傳統廣東音樂中的乙反線,它是依附于正線之上的,采用的是正線固定調唱名法。所以,這個主音下方大二度的

si音,傳統中并不認為是宮音,按現在的首調翻譯才成為下大二度調的宮音do。這樣,在人們的樂調概念里,此音似乎是失落了,消失了,于是出現了一個“側商調”的替代調名來。這個側商調其實就是商音下大二度的黃鐘宮,而上面那個商(音)調就是越調。越調是黃鐘均上的商調,黃鐘宮是同一均上的宮調。問題是原黃鐘宮上升了大二度成為正宮后,正宮與越調同位。然而,從解譯的《敦煌樂譜》與(日)《五弦譜》中情況來看,黃鐘調(宮) 與越調在概念上并不認為是屬于同一均的。很可能前者是唐樂固有樂調,后者是外來樂調,采用的譜面形式并不相同,定弦也是越調比黃鐘宮高了大二度。②

那么,既然側商調位是黃鐘宮位,為什么不被認為是與黃鐘宮同一音位的“林鐘商”呢?這看來也是有原因的。其一,與黃鐘宮同一音位的商調是一個調名而不是調式名,這是在音階調式與調名中唯一出現的二者相同的名稱。大概是為了區分這一現象,古人就特意加上了一個律名成為“林鐘商”調名了。其二,是與唐宋音階的音程排比關系密切相關的。正如王灼《碧雞漫志》說:“黃鐘即俗呼正宮。”③這是一種“為調式”的對應方式,與唐代“之調式”的對應方式不同。根據諸調式音階排列,與正宮同位的是越調,與黃鐘宮同位的是林鐘商,林鐘商后面是歇指商,歇指商后面是仙呂宮。看來,“商”與“宮”二者都不能完全適應這種連續兩個大二度的連接關系。也就是說,唐的仙呂宮(商?無射位)—黃鐘宮(林鐘商,黃鐘位)—正宮(越調,太簇位)轉為宋的無射宮(商?—黃鐘宮,無射位)—正宮(林鐘商,黃鐘位)—大食調(宮?太簇位)。其中,第一個“商?”是處于小食調與歇指調之間,故而沒有此音位。第二個“商?”同樣處于小食調與歇指調之間沒有此音位,但以宮調式論宋時稱為無射宮,就是唐時的黃鐘宮。之所以下面加一橫線表示,說明就是似乎消失了的黃鐘宮。“宮?”處于高宮與中呂宮之間,故而沒有此音位,只能以商調的大食調位來表示其音位高度。這樣,前二者無法寫上商調名,后者無法寫上宮調名,二者比較這個側商調應該就是黃鐘宮調。

二、王灼的側商調解

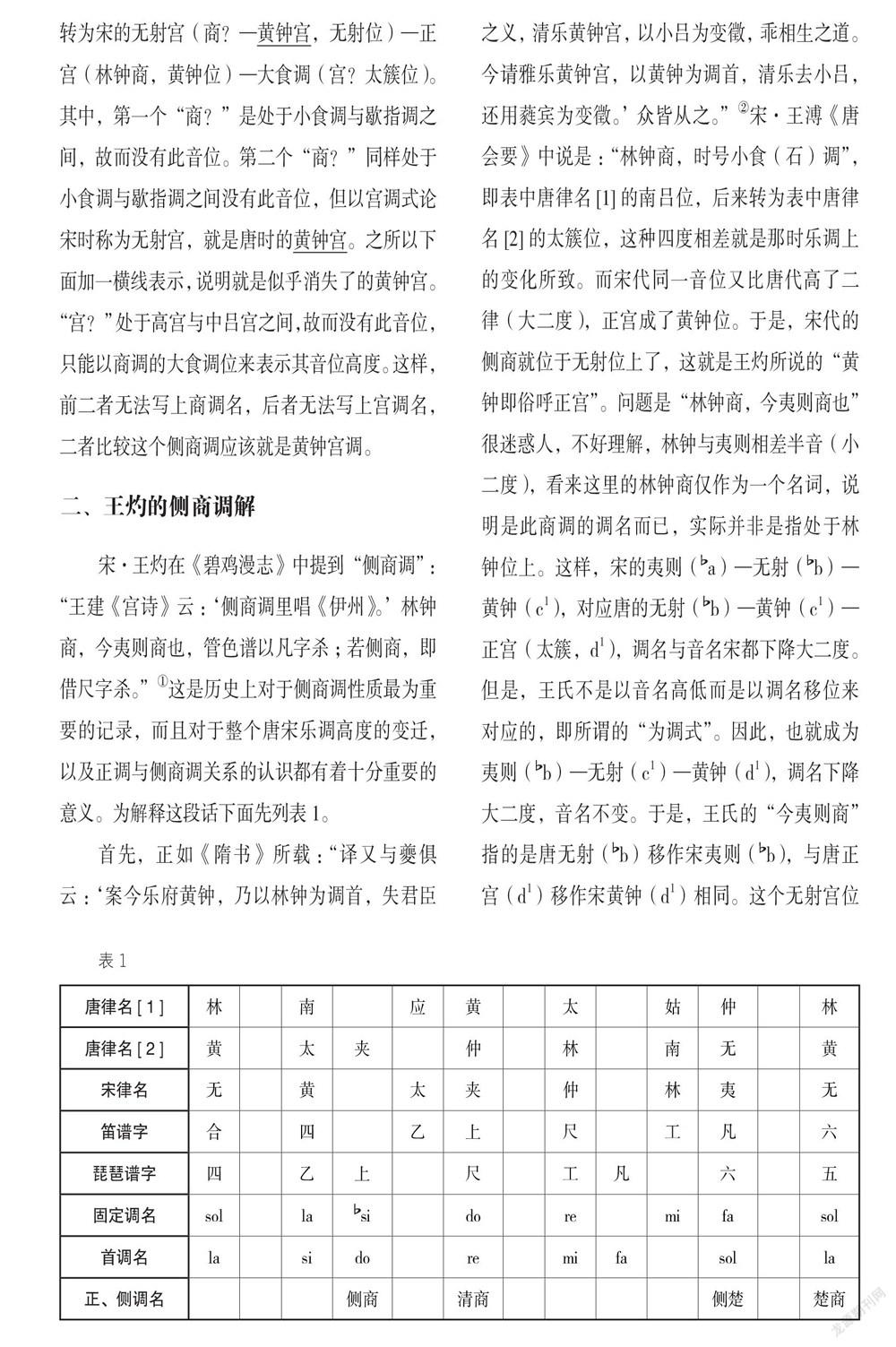

宋·王灼在《碧雞漫志》中提到“側商調”:“王建《宮詩》云:‘側商調里唱《伊州》。’林鐘商,今夷則商也,管色譜以凡字殺;若側商,即借尺字殺。”①這是歷史上對于側商調性質最為重要的記錄,而且對于整個唐宋樂調高度的變遷,以及正調與側商調關系的認識都有著十分重要的意義。為解釋這段話下面先列表1。

首先,正如《隋書》所載:“譯又與夔俱云:‘案今樂府黃鐘,乃以林鐘為調首,失君臣之義,清樂黃鐘宮,以小呂為變徵,乖相生之道。今請雅樂黃鐘宮,以黃鐘為調首,清樂去小呂,還用蕤賓為變徵。’ 眾皆從之。”②宋·王溥《唐會要》中說是:“林鐘商,時號小食(石)調”,即表中唐律名[1]的南呂位,后來轉為表中唐律名[2]的太簇位,這種四度相差就是那時樂調上的變化所致。而宋代同一音位又比唐代高了二律(大二度),正宮成了黃鐘位。于是,宋代的側商就位于無射位上了,這就是王灼所說的“黃鐘即俗呼正宮”。問題是“林鐘商,今夷則商也”很迷惑人,不好理解,林鐘與夷則相差半音(小二度),看來這里的林鐘商僅作為一個名詞,說明是此商調的調名而已,實際并非是指處于林鐘位上。這樣,宋的夷則(a)—無射(b)—黃鐘(c1),對應唐的無射(b)—黃鐘(c1)—正宮(太簇,d1),調名與音名宋都下降大二度。但是,王氏不是以音名高低而是以調名移位來對應的,即所謂的“為調式”。因此,也就成為夷則(b)—無射(c1)—黃鐘(d1),調名下降大二度,音名不變。于是,王氏的“今夷則商”指的是唐無射(b)移作宋夷則(b),與唐正宮(d1)移作宋黃鐘(d1)相同。這個無射宮位在唐代是黃鐘宮位且重疊(林鐘)商調名,到宋代是無射宮(即唐的仙呂宮),就沒有商及其他調名可重疊。其次,關鍵在于“管色譜以凡字殺;若側商,即借尺字殺”這段話。筆者認為,王氏的前半段話顯然是針對歌唱或琵琶等非管樂器而講的,因此,他用“管色譜以‘凡’字殺”來加以對照說明。然而,值得指出的是:1. 笛上的“凡”字,實際是第六孔的“下凡”字(唱名fa),這與唐律名無射及宋律名夷則是相對應的,且表中側商、側楚也是笛相對于琵琶而言的。2. 更主要的是“若側商,即借尺字殺”這后半段話,實際又回過頭來針對琵琶上音位而言。琵琶上“尺”字固定調唱名是do;下大二度的“上”字就是si音,后者因沒有唱名就必須借用前者來“殺”(落音)。這里的奧秘在于:管樂器上的按指與出音是相差一指孔距的,如三孔位“上”字是手指按在四孔位,其出音是在下面三孔位上,弦樂器就不存在這種現象。其實,早在宋·沈括《夢溪筆談·卷十七·書畫》中,就已對開封大相國寺壁畫《眾工奏樂圖》中琵琶與管樂用指是否同步作出了這一解釋。因此,表1中同樣是“尺”字,笛與琵琶相差一指(大二度)就是這個道理。因此,王氏所說的“即借尺字殺”不是指的笛上“尺”字,而是指琵琶上的“尺”字。這樣,側商位就是在下大二度“上”字上。另外,王氏還在書中講到《霓裳羽衣》曲是黃鐘商越調,以及宣和初山東人王平自言得夷則調此譜;沈括《夢溪筆談》講此曲是道調宮,這些都是在越調(或正宮)位與側商(黃鐘宮)位;楚商(南呂宮或小石調)位與側楚(道宮或雙調)位范圍內打圈圈。總之,正宮一名似起于唐天寶(742—755)年間,王建所透露的側商調,大概也正是在確立了正宮之后不久。因此,王建是最早也是唯一透露出側商調這一調名的,而宋·王灼又指出當時的黃鐘(宮)即俗呼為正宮的。這就說明了在正宮確立后,到宋時又被黃鐘宮替代了。于是,出現了宋的無射宮,這實際上就是唐的黃鐘宮。

那么,到了南宋的姜白石(1154—1221),有所謂“宮犯羽為側”的說法。實際上如以羽-宮小三度為例,當羽音上升四度,宮聲不變,這種小三度關系就轉化為宮-商大二度關系了。同樣,宮音下降四度,羽聲不變,這種小三度關系也轉化為徵-羽的大二度關系了。我們知道,在隋初鄭譯與外來蘇祗婆樂調對應確實是“三聲不同”,即相差小三度的宮-羽同主音關系,但是,鄭譯將弦升高大二度,就化“三聲不同”為“一聲不同”,形成八聲音階,對后世有著極大的影響。只是日本雅樂一直維持著這種同主音小三度對應,即他們所稱的律、呂調關系,故而日本產生出了與中國不同的音階形式。①其實,后來西洋音樂的大小調也是由此而來的。姜氏的“宮犯羽為側”一方面是定弦中加入變宮、變徵兩聲,另一方面也是反映了隋唐時樂調音階呈現小三度關系的現象。由此可以反證出那時一系列樂調概念的沖突點,而且也波及日本雅樂對唐宋某些樂調的誤判。

三、姜白石的側商調解

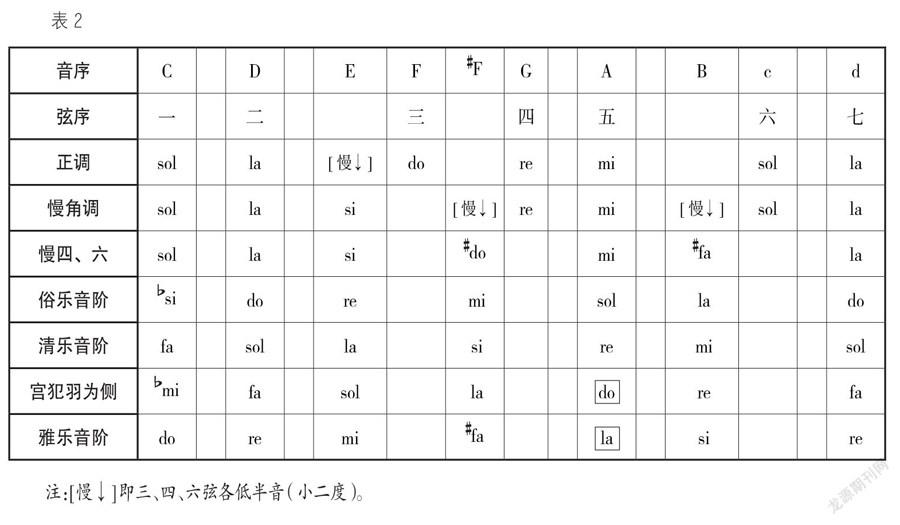

對于側商調的認識,姜白石認為:“琴七弦散聲:具宮、商、角、徵、羽者為正弄,慢角、清商、宮調、慢宮、黃鐘調是也;加變宮、變徵、為散聲者,曰側弄,側楚、側蜀、側商是也。側商之調久亡,唐人詩云:‘側商調里唱《伊州》’,予以此語尋之《伊州》大食調。黃鐘律法之商乃以慢角轉弦,取變宮、變徵散聲,此調甚流美也。蓋慢角乃黃鐘之正,側商乃黃鐘之側。它言側者,同此然非三代之聲,乃漢燕樂爾予既得此調因制品弦法并《古怨》。”①見表2示之。

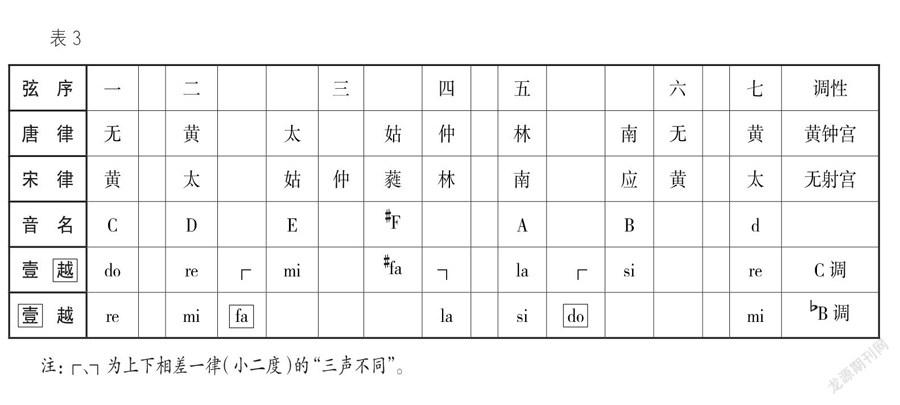

姜氏認為:“慢角乃黃鐘之正,側商乃黃鐘之側,”又說:“《伊州》,大食調黃鐘律法之商”,這里三個“之”字很有解釋的必要。前兩個“之”字僅是說明黃鐘正調與黃鐘側調自身而已。黃鐘之正即俗呼的正宮D;黃鐘之側即無射宮(唐黃鐘宮)的C。后一個“之”字,則是姜氏回歸而運用了“之調式”概念。這個“大食調黃鐘律法之商”,顯然是宋的正宮被認為是黃鐘(宮),實際已是上升了大二度,再是“黃鐘律法之商”又一次上升了大二度,這樣,因無法再稱宮故只能用大食調稱之(見上述)。其實,姜氏的所謂“側”,主要還是體現在他的音階上,根據他排列的音階:大弦黃鐘宮、二弦黃鐘商、三弦黃鐘角、四弦黃鐘變徵-側,五弦黃鐘羽、六弦黃鐘變宮-側,七弦黃鐘清商(筆者注:以上橫向)。這兩個“側”字涉及到定弦上相差大二度兩調的取音與運用。兩個側音對于上大二度調來說,都成為五聲音階的正音,但對于下大二度調來說,就是變徵、變宮的兩個偏音,這音階遂使姜氏找回了“側商之調久亡”的愿望,但他說:“其二變之聲,惟用古清商,謂之側弄,不入雅樂。”從表2看,“宮犯羽為側”與雅樂音階(筆者注:即縱向),顯然姜又是站在小三度對應關系立場上,這與日本雅樂的律、呂音階是相聯系的。是否這種正、側調是小三度的關系?筆者早期也曾有過這樣的認識,現在看來非是。根據對王灼之言的分析,側商調與正調并不是小三度關系,而是大二度關系。從姜氏的《古怨》等樂曲來看,只有大二度而沒有小三度這種調性對比及調式交替的運用。另外,宋·沈括《夢溪筆談》的“唯道調、小石法曲用之”,還有比姜氏稍晚的宋·張炎(1248 — 約1320)在《詞源》中,認為是“以宮犯商為側”②。這種大二度關系看來是有根據的,為此再列表3。

實際姜氏在具體音階運用上是分為前、后兩段,后段音階中空缺之音就是未出現的黃鐘宮高音c(唱名do)。姜氏是在高大二度調上,運用以商音為首的五聲音階,被認為是正調;在低大二度調上,運用以宮音為首的帶變徵、變宮的六聲音階(缺徵音)。但這種所謂側調音階卻包含了上大二度調性的運用。正如上述今傳統廣東音樂的乙反調,低音列用si音,高音列用si音或干脆si、si二者都不用,音階常分為兩截,這與姜氏琴上的側商調運用有相似的一面。表3中“壹 越 ”是運用以“壹”為代表的正宮,方括號內的“ 越 ”字應去掉;“ 壹 ?越”是運用以“越”為代表的越調,方括號內的“ 壹 ”字應去掉。問題是日本雅樂誤判了越調,看來與姜氏的調弦法是有聯系的。如果在姜氏音階上,日本雅樂不用fa和do音,而用fa和do音,就與姜氏音階相同了,這大概就是日本雅樂對越調[《三五要錄》譜壹越調(下)]誤判的由來。反過來用fa和do音,再加上不用re、sol音不就是日本的陰音階了嗎?顯然,姜氏將無射宮與黃鐘宮音階合一,直接導致了日本雅樂壹越律(調)的產生。于是,筆者對照了楊蔭瀏解譯的《側商調·古怨》譜,以及清·戴長庚與近人馮水兩譜①。其中馮譜四段全部落于E調宮音do上,而楊與戴譜有三段落A調的徵音sol,也就是E調的宮音do上。其特點主要就是段落或曲尾出現A調的fa即E調的si音,作了大二度兩調的調式交替運用。問題是,姜氏在《越九歌》中另有《越王越調》和《越相側商調》兩曲,楊蔭瀏解前者是無射商C調,后者是黃鐘商D調,這可以看作是分開運用了相差大二度的兩調。但是,在調性高度上二者與上述的正相反,其上大二度調應是越調,下大二度調是側商調的黃鐘宮調,這又如何來解釋?

從“越相”二字來看,(古)琴上是不設相位的,顯然是依據琵琶相位而創作的。這里,“越相”如果指越調相位,那側商調是指越調下大二度位的黃鐘宮位;如果“越相側商調”連起來又有可能指的越調(相)本位,那正宮、越調就是大食調位,從歷史上看其間的認識是有所蹊蹺的。王灼《碧雞漫志》中說《霓裳羽衣》曲是黃鐘商越調,以及宣和初山東人王平自言得夷則調此譜。從黃鐘商至夷則調(商)就是跨越了兩個大二度,那姜氏“越相側商調”或不是黃鐘商而是夷則商呢?因為姜氏的《霓裳中序第一》就是夷則商曲,據其小序說:“沈氏(筆者注:即沈括)《樂律》說《霓裳》是道調,這卻是商調。”《霓裳羽衣曲》作為唐代最著名、最具影響力的樂曲之一,為什么未有樂譜流傳下來?確實很令人費解。筆者認為,從琵琶定弦上看,用正宮(宋黃鐘宮)Adea調法,這樣,子弦四相d1為正宮、越調(宋黃鐘宮),黃鐘宮(宋無射宮)在子弦二相c1,仙呂宮(宋夷則宮)在空位。而用低大二度定弦黃鐘宮(宋無射宮)GAdg調法,中空弦是正宮、越調(宋黃鐘宮),子弦四相c1為黃鐘宮(宋無射宮)位,子弦二相b位為仙呂宮(宋夷則宮),這其間就有可能出現音位相差兩個大二度的現象,即b-d1。很可能在高大二度定弦上唐的仙呂宮沒有音位的緣故,但山東人王平自言得夷則調此譜應該就是原譜調高。這樣,唐的夷則商就是宋的無射商,也就是唐的黃鐘宮——側商調也!

此外,對于姜氏的側商調,現有從律制方面來加以探求的。①姜氏具體的調弦方法,是從正調慢三、四、六弦(各定低一個半音),次序是先慢三弦定成慢角調;再慢四、六弦轉為側商調。慢角調是“大弦十一暉應三弦散聲”,是將第三弦F音,據大弦十一暉的泛音調低一律(半音):F→E,即以大弦C作宮音,用泛音作純律大三度386音分應三弦散聲,自然運用的是純律。側商調又在慢角調基礎上,先是“慢四一暉,取二弦十一暉應”,即調低四弦一律(半音):G→ F,然后與二弦的第十一暉的F同音相對應。這樣,反過來(慢四一暉)純律增四度F音590音分 -(二弦十一暉)純律大三度386音分 =(二弦)純律大全音204音分,五度相生律大全音與之相同,說明二弦定弦音高兩種律制是一致的,這樣,增四度F音是用的純律。再“慢六一暉,取四弦十暉應”,即調低六弦一律(半音):c→ B,然后與四弦的第十暉的B音高相應,這個四弦十暉是作純四度相應的。楊蔭瀏認為:“六弦是根據了四弦十徽的音而‘慢’的;但四弦本身也是要‘慢’的。這里所生的問題,就是:究竟先慢了四弦,然后根據已慢的四弦再慢六弦呢,還是先不慢四弦,根據未慢以前的四弦先慢了六弦,然后再慢四弦?從前面所列的姜白石自己所說的各弦音位來看,我們知道,他所取的定弦方法,在上列兩種可能性中,是屬于后者的。”②這里涉及先慢四弦,與六弦構成純四度(二者均以低一普通音差22音分相應),或是先不慢四弦與六弦構成純律大三度,后再自身慢之,這就是:1. (慢四一暉,取二弦十一暉應)純律增四度590音分 +(慢六一暉,取四弦十暉應)純四度498音分 = 純律大七度1088;2. (先不慢四弦)純律五度702音分 +(與六弦構成純律大三度)386音分 = 純律大七度1088音分。姜氏顯然是取前者(f- b)。而楊氏的取后者先不慢四弦,根據四弦慢六弦,但未指出用的是什么律制?如果用純律大三度(g- b),這里的下加線,就是此音低了22音分(普通音差);如果用五度相生律制大三度(g- b),與上者就要相差一個普通音差了。然而,問題在于雖然姜氏是用純律步驟來調弦的,是否就能說側商調是以純律運用為前提的呢?筆者認為,這僅是問題的一部分,如果進而認為姜氏“此調甚流美也”,就是因為運用了純律所致恐怕不實,因為純律定弦與用純律作旋律演奏是兩回事。一般來說,無論古今中外演奏旋律大都傾向于五度相生律,旋律中用純律則是一件較為復雜的事。西洋音樂中純律也多用于和弦的協和方面,旋律方面也是較難運用的,通常是隨機選擇微調在旋律進行的同時,照顧到縱向和弦的協和性。因此,即使在琴上能調出純律定弦來,用于演奏旋律要符合純律也不一定現實,是理想化了的。因為姜氏定弦是c.d.e.f.a.b.d1,《古怨》曲中大多是散音與按音,如按上大二度調的f作首調唱名mi還尚可聽的話,b作唱名sol顯然不合適,聽起來肯定感到偏低了,還有e作唱名re也會不舒服的。對于下大二度調來說可能會好一些,因為除了f作唱名mi音外,主要表現在fa、si兩個偏音上,律制的矛盾可能有所掩蓋。其實,姜氏對這種相差大二度調的調式交替感到很新鮮,并且能找回早已失去了的黃鐘宮,感到達到了他的目的。至于他琴上之所以用“十一暉”(純律)來調弦,很可能是用大三度泛音,比大三度按弦取音更為方便、明確且穩定些。因此,除了用泛音演奏的段落外,并不一定是著眼于要用純律來演奏旋律。

結 語

綜上所述,側商調應該就是唐正宮(或越調)位下面大二度的黃鐘宮位,宋轉為大食調位下面大二度的正宮位。側商調顯然是站在上大二度調(正調)立場上,稱下大二度調為側商調。可見,“側商”二字就本音位而言是作為名詞(調名)的,但對上大二度調而言它又是作為動詞,也就是宮側向于商的。從姜白石的側商調調弦法來看,它是兼用了相差大二度的上、下兩調。在運用上姜氏仍以上大二度調的正調為主,但在音階形式上卻是以下大二度調兼用了上大二度調,二者也僅有一聲不同。如果在下大二度調上運用以商調首的音階,則又會造成多聲不同的現象。可見,在下大二度調上作宮調音階而一以貫之,有著很大的優越性。當然,這種定弦也有一定的限制,那就是前段缺徵音,后段缺宮音,但可用按音來解決。這些并不涉及正調五聲音階的運用,且巧妙地運用了這相差大二度的兩調。由于琴上的正調大都運用五聲音階,側調是改變弦的唱名或變動其音高,甚至避開某些不合調的音,借用正調來彈奏的。然而,姜氏卻反其道而行之,將正、側兩調定弦合二為一,這種現象很可能直接對日本雅樂產生影響。從姜創作的《古怨》曲來看,主要就是運用了上大二度調,保持了通常正調五聲音階的韻味;但在段落或樂曲結束處,則加強了上、下大二度兩調的調式對比,從而產生出一種新鮮感來。雖然其調式交替的對比幅度不大,對比體現也并不充分,但畢竟是開創了琴上這種手法的運用。

總之,對于那時的“犯調”運用,涉及的面較廣也頗多歧見,再加上對“側(商)調”的看法不一,筆者也僅存此一解而已。至于姜氏具體調弦過程中運用了純律,是否就是為了演奏旋律之需,古今中外用純律演奏單線條旋律是否現實,即便現實又能否適應人們(尤其是國人)的聽覺習慣,顯然也是一個大問題。因此,沒有必要夸大這種調弦法的功效。姜氏認為“此調甚流美也”,主要也是此調弦法中加入了變徵、變宮兩音,旋律演奏中作大二度兩調的調式交替,產生出一種正調與側調混合的色彩與韻味,這與純律調弦的關系是不大的。

本篇責任編輯 錢芳

收稿日期: 2021-09-16

作者簡介:莊永平(1945— ),男,上海藝術研究所研究員(上海 201103)。