希臘瓶繪中所展現的“狄奧尼索斯崇拜”的演變歷程

四川美術學院/ 李一鳴

雖然單從古希臘的瓶繪內容上來看,狄奧尼索斯的形象也并未被刻意刻畫的與其他神有所差別。但從目前考古發掘出來的形象可以看出,狄奧尼索斯是希臘瓶繪上經常性出現的一位神祇。在閱覽了歸屬于荷馬赫西俄德體系的《神譜》《奧德賽》等史詩后,發現酒神崇拜雖然在公元前15世紀就已經初見端倪,但狄奧尼索斯這一具體形象的出現與完善似乎實在公元前6世紀到前5世紀。由荷馬赫西俄德時期中寥寥數字的記載,到雅典城邦時期的“酒神節”“酒神劇場”的出現。結合古代希臘歷史上主流思想的變化,可以推測出酒神狄奧尼索斯這一神祇形象的在公元前8世紀到公元前5世紀近300年內不斷完善,與希臘民眾社會崇拜變化與官方的喜好有著不可分割的聯系。

對于古希臘酒神狄奧尼索斯的研究,在近十年的國內學界得到了較多的發展。其主要表現為,研究狄奧尼索斯崇拜與雅典民主政治的聯系,以及從希臘悲劇中解讀酒神精神存在的意義。為后續深入研究酒神形象變化與古希臘社會思想的演變之間的聯系提供了具有參考價值的資料。

一、文獻記載中的狄奧尼索斯

(一)“酒神崇拜”的起源

狄奧尼索斯作為希臘神話中的“酒神”,受到了古希臘人民的崇拜,他的特點是狂歡,喜悅等“非理性”特征,與日神象征的“理性與秩序”正好相反。而值得推敲的一點是,在以理性,平等為社會共識的古希臘社會而言,為何“狄奧尼索斯崇拜”會如此盛行?這就不可避免地引出了這個問題:酒神的崇拜,真的僅僅只是基于“酒”這一元素產生的嗎?

狄奧尼索斯的崇拜起源在古代學者看來,一直有著多種角度的猜測也有著各種各樣的神話作為論證,但由于彼此之間存在著不同的要素,因此想通過神話形象的整合講狄奧尼索斯的神話統一在一起還是比較困難的。但狄奧尼索斯不論形象來自于埃及,印度甚至是忒拜城,其共同屬性是一致的,即“植物神”與“農神”的職能。

以“農神崇拜”作為狄奧尼索斯崇拜的一大起源,似乎是可以說得通的。類似的崇拜反應了人們由原始社會進入到農業社會后,對于農神崇拜的共同規律。即崇拜教會人們種植農作物的第一人(比如說中國古代的“神農氏”)。在生產力并不發達的古代社會,農神崇拜是一種極為普遍的現象。

而古希臘的地理位置位于地中海沿岸,單從區域氣候上來講,古希臘夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨是典型的地中海型氣候。且由于古希臘地理環境多山多石,極不利于傳統農作物的生長。葡萄與油橄欖等植物作為當地極為重要的經濟作物,長勢茂盛。因此,希臘人將狄奧尼索斯視為帶來豐收的神明。與其具有部分相同職能的希臘神祇有“谷物女神德墨忒爾”,但由于上述所言,葡萄等經濟作物及其副產品對于當地人民極為重要,因此狄奧尼索斯則更被廣大希臘人所信仰。

由此后世對于狄奧尼索斯的“酒神崇拜”極有可能便是由“農神崇拜”轉變而來的。在“農神崇拜”的影響下,狄奧尼索斯積累了大量的信仰基礎,最終隨著狄奧尼索斯的形象逐漸豐滿,其“農神”的神職能逐漸淡化,轉變為了較為豐滿的“酒神”形象。

(二)荷馬赫西俄德體系中的酒神

狄奧尼索斯崇拜既然起源也許在邁錫尼時期就已經出現了,那么在荷馬赫西俄德體系的史詩中也必然有所體現。事實也確實是如此。根據荷馬在《奧德賽》中的記載,俄底修斯(Odysseus)用酒把獨眼巨人波呂斐摩斯灌醉,并刺瞎了他的眼睛逃走。從這一段敘述中可以看出,“酒”在荷馬赫西俄德體系的詩歌中便已經扮演著不可或缺的重要角色。

盡管在荷馬史詩中,提到酒神狄奧尼索斯的地方僅僅幾處,且十分簡略。但此時狄奧尼索斯的形象已經逐步確定下來了。他是酒的發明者,是神王宙斯的半神之子。由此我們可以知道,在荷馬時期,“酒神”狄奧尼索斯便已經為人們所知。所以,其形象的初步完善可以追溯到荷馬的時代,即公元前9世紀到公元前8世紀。

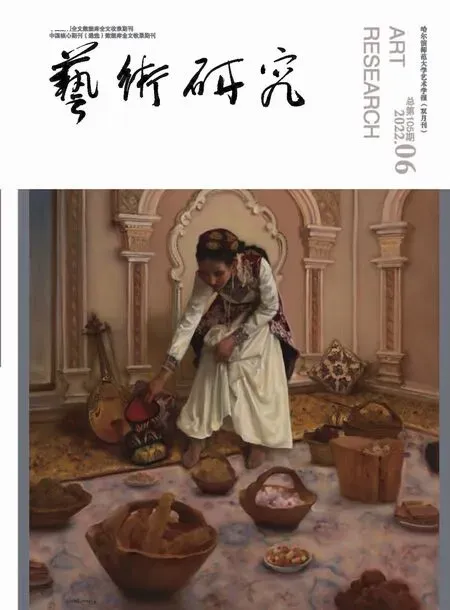

圖1 狄奧尼索斯舞蹈盆公元前6世紀希臘

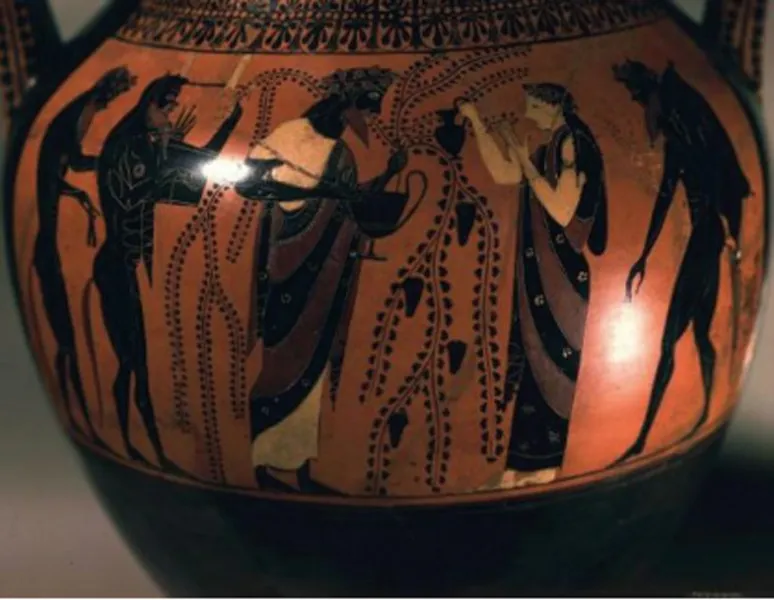

圖2 狄奧尼索斯紅繪瓶 公元前530-510

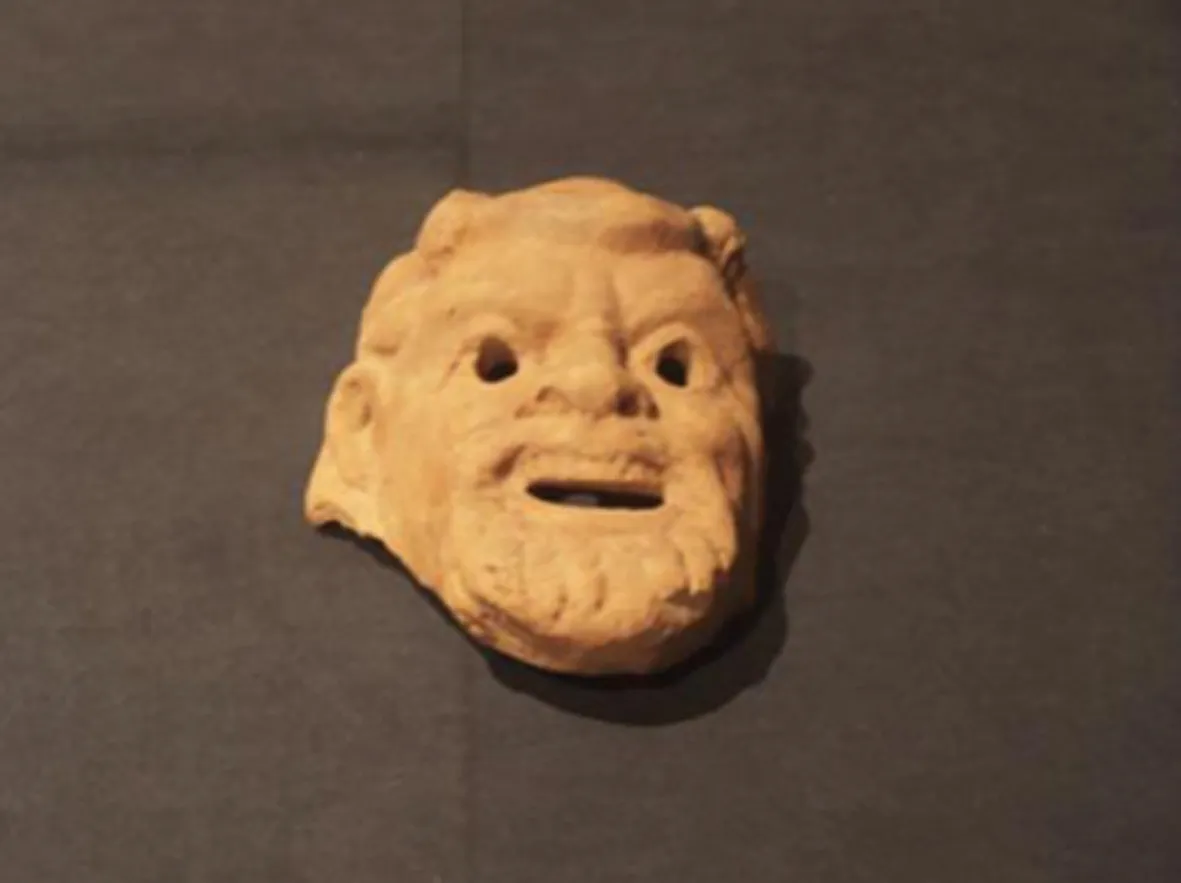

圖3 狄奧尼索斯的面具

西方學界的部分學者認為,“酒神”狄奧尼索斯的形象確立在公元前4 世紀往后。其理論依據為:既然公元前4 世紀,希臘悲劇大師歐里庇得斯在其著作《酒神的伴侶》中,將狄奧尼索斯的角色設定成外來神。那么狄奧尼索斯的形象至外神到奧林匹斯神的轉變必定需要一定時間。那么狄奧尼索斯形象的確立應該晚于公元前4世紀。這個推論不無道理,但是僅僅根據一家之言就摒棄其余文獻與考古實物進行推論未免有失偏頗。

根據荷馬在《伊利亞特》第六卷中的記載,“狄奧尼索斯因驚嚇躲進了海洋女神忒提斯的懷抱,神王宙斯則顯出真身刺瞎了呂庫古斯的雙目”。這里的與狄奧尼索斯有所聯系的兩位神,一位是庇護狄奧尼索斯的海洋女神,另一位則是神王宙斯,從這里我們可以看到與狄奧尼索斯有聯系的神,均是奧林匹斯神系中重要的神祇。這種地位足以證明,狄奧尼索斯此時在希臘神話中已經具有了較高的地位。

由此可知,在公元前9 世紀到公元前8 世紀這個時間段里,狄奧尼索斯已經擺脫了外來神的身份,通過血緣希臘化以及完善自身神話與希臘神話的聯系,褪去了原本的外來色彩,使其成長為更為鮮活,豐滿的希臘酒神——狄奧尼索斯。

耐人尋味的是,雖然在荷馬時期狄奧尼索斯已經成為了希臘神的一份子,但其作為奧林匹斯十二神之一,在荷馬赫西俄德體系中卻總是寥寥幾筆就簡單帶過,處于一個邊緣的地位。目前學術界較為認可的一個說法是:荷馬赫西俄德體系的史詩多用于歌頌勇猛的英雄們。而狄奧尼索斯作為農神,酒神,多被底層百姓所崇拜。因此,在這個時間段,雖然狄奧尼索斯的形象已經出現,但“酒神崇拜”還未發展到頂峰。

二、希臘瓶繪中的酒神形象

(一)“酒神崇拜”的“復活”

如上文所說,在公元前9 世紀到公元前8 世紀的英雄時期,狄奧尼索斯作為“酒神”的崇拜隱蔽在了宏偉的史詩背后,酒神崇拜在當時并不明顯。

而到了公元前7世紀,這一情況有所改變。最能證明這一點的,便是此時希臘陶器中的科林斯陶器與阿提卡式陶器的瓶繪上出現了大量有關狄奧尼索斯酒宴的場景。

公元前6世紀,狄奧尼索斯與他的侍從成為了阿提卡式陶器瓶繪上最常出現的藝術形象。在畫面中,狄奧尼索斯常以酒宴主人的形象出現,身邊陪同著他的侍從。亦或是狄奧尼索斯端坐在座位上,眾神與侍者陪伴在他的身邊。

從畫面的構圖中不難看出,狄奧尼索斯常坐在畫面最中心的位置人物動態也是最為明顯的,且其形象在瓶繪的故事情節中扮演著最為重要的角色。由此可以推斷,狄奧尼索斯的形象已經在工藝美術領域被眾多雅典民眾所接受。

狄奧尼索斯在荷馬赫西俄德體系中還僅僅是以酒神的形象出現,與葡萄的產生與釀造密切相關。而在公元前7世紀至前6世紀,不論是工藝美術領域中還是在民眾的口中,狄奧尼索斯都成為了被世人所知的神祇。這也許與他兩次誕生但又被肢解而復活的經歷有關,使得其超越了原本在荷馬赫西俄德體系中的“半神”身份。這一經歷同時也在公元前7世紀希臘民眾口中傳唱的《酒神頌歌》中被反復強調。

而根據簡·艾倫·哈里森的研究考證,最早能夠證明狄奧尼索斯步入奧林匹斯十二神之中的瓶繪作品是現存與柏林博物館的雙耳瓶,畫面上講述了雅典娜誕生的故事。此時的狄奧尼索斯正舉著酒杯,在阿波羅的身邊。根據希臘神話中的內容可知,這個故事原本的兩位重要的神祇為宙斯與雅典娜。因此這張畫面構圖的中心雖然并不是以狄奧尼索斯為主,但此時的狄奧尼索斯已經于阿弗洛狄托,阿波羅等重要神祇平起平坐。這已經證明狄奧尼索斯已經成為了雅典社會上下階層所認可的神祇。

由此可知,狄奧尼索斯崇拜在此時已經褪去了最初的“農神”崇拜的影子。以其“死而復生”的經歷為“酒神崇拜”注入了新的活力。更為日后酒神形象的細化與酒神信仰基礎的擴大,打下了堅實的基礎。

(二)酒神的符號

在公元前6世紀后,狄奧尼索斯的形象愈發的具象化。從原本瓶繪上的“以拿著酒杯”作為酒神的形象符號演變出更多與狄奧尼索斯神話相關的符號,用以代表這位酒神。

在此時的瓶繪中,每當狄奧尼索斯出現,他的身邊總會環繞著葡萄與常青藤這兩類植物。“葡萄”作為狄奧尼索斯的符號之一似乎不難理解,畢竟狄奧尼索斯最被人所知的神職便是“酒神”。

而常青藤作為狄奧尼索斯的符號之一,也許于強調他“植物神”的神職有關。但結合狄奧尼索斯的傳說與狄奧尼索斯在部分瓶繪上拿著蛇杖的形象來看。這時的雅典人民用“蛇”與“常青藤”作為狄奧尼索斯的符號,或許與狄奧尼索斯死而復生的經歷有關。

常青藤作為一種常綠植物,其對于環境的適應能力極強,在某種意義上來講,它確實是難以死亡的。用它作為狄奧尼索斯的符號,在強調了“植物神”屬性的同時,也凸顯出了狄奧尼索斯這個“半神”之身“不死”的特征。而“蛇”這一符號在世界各地的神話中都似乎與“死亡與重生”這一特性相掛鉤。這也許與“蛇”脫皮重生的特質有關,這也與狄奧尼索斯在被肢解后復活的經歷是有所聯系的。

有意思的一點是,在“狄奧尼索斯之死”有關的記敘中使用的表達均是肢解(Dismember)而并非是代表死亡的“Death”。這也許是用狄奧尼索斯被肢解重生這一過程來暗示葡萄酒的生產過程。由此可以看出,狄奧尼索斯的“死亡與重生”這一屬性,是其“酒神”屬性下的衍生物。

在尼采看來,狄奧尼索斯最為重要的一大屬性就是“誕生”。這里的“誕生”表面上可以指為葡萄的生長與葡萄酒的釀造,實質上這種誕生都指向著酒神精神中的“迷狂”不斷前進。正因為酒神精神為個人理性崩潰,欲望與情感的外化,人才得以感受到命運的不可抗性。人的存在才得以被意指,人的存在才可以被稱為“活著”。

(三)酒神的慶典

公元前5世紀這個時間點,更是將狄奧尼索斯崇拜更是發展到了頂峰。原本起源于公元前13世紀阿提卡地區的鄉村酒神節,由于希臘經歷了面向平民的“梭倫改革”加之將雅典平民階層作為執政基礎的僭主庇西特拉圖在公元前5世紀中其進行的一系列改革,廣大的手工業者與農民的政治權利得以提升,“鄉村酒神節”也得以合法化,官方化。公元前524 年,雅典城邦確立了“大酒神節”,酒神節此時成為了向所有雅典公民開放得城邦性慶典。這也標準著,酒神崇拜在此時也達到了頂峰,由原本僅僅被小生產者所信仰得“農神”“酒神”,變為了由官方認可的神祇。

而在城市酒神節這一天傍晚,人們會將狄奧尼索斯雕像從雅典衛城旁的劇場搬運回到狄奧尼索斯的神廟。運送隊伍以雅典的執政官為引領者,身后跟的人民,有的會拿著象征男性生殖器的面包條,有的會抬著陽具模型。游行結束后,他們將會在酒神的神廟前帶上象征著狄奧尼索斯的面具,進行狂歡,歌頌狄奧尼索斯的死亡與復活。此時的狄奧尼索斯崇拜,已經向宗教信仰開始轉變。如同弗雷澤在《金枝》中所記敘的那樣“以哀悼與歡慶的儀式交替著紀念神的悲痛死亡與歡樂復活,其本質上便是巫術性的。”

在酒神節中,不難看出象征著狄奧尼索斯崇拜的符號還有“陽具”與“面具”。陽具模型與原始人類留存下來的象征著“生殖崇拜”的威倫道夫的維納斯有著異曲同工之妙,男性的生殖器在希臘這一父系社會背景下象征著對于“生命力,生機”的美好祈愿,是生殖崇拜在酒神節的一個具體體現。

至于面具,似乎與柏拉圖提出的“迷狂說”有著不可分割的聯系。在儀式中的人們帶上了酒神的面具后狄奧尼索斯的精神將附到他們身上,使他處于迷狂狀態,此時參與儀式的人們均為酒神。這也正是尼采在《悲劇的誕生》中所敘述的“酒神精神的本質,即為個體化的原理在崩潰之時,其內在基礎即人的天性中升起的屬于人的幸福的狂喜。”而為何在慶典狂歡中人民會帶上面具。當前工藝美術史與戲劇史對此的解釋,認為這是由于在希臘神話中的“神的不可識”性所造成的。即神的本相無法被凡人所直視,因此才造就了酒神面具這一工藝美術產物的出現。

三、結語

通過全文的分析,可以發現狄奧尼索斯這一希臘神祇的形象,自公元前9世紀前就已經存在。在荷馬時代,狄奧尼索斯作為“為葡萄帶來豐收的神”被廣大的底層民眾所信仰。但此時的古希臘地區正處于希臘英雄時代。因此,此時的狄奧尼索斯崇拜雖然已經出現,但仍隱蔽在了宏偉的史詩背后。

狄奧尼索斯作為希臘文明中的酒神,與其相關的文獻記載不計可數。而用瓶繪作為研究狄奧尼索斯崇拜這一切入點,則通過更為直觀的方式展現出了象征著狄奧尼索斯崇拜的符號。而值得細說的一點是,就目前國內學界關于狄奧尼索斯崇拜的研究似乎與希臘密教“奧爾弗斯教”的研究相割裂。而有趣的一點是,奧爾弗斯教在舉行“圣禮”儀式時,追求的“神合而一”的激情狀態,與狄奧尼索斯的“迷狂”狀態高度相似,加之這一教派信仰的神祇為羅馬酒神巴庫斯。因此關于這一教派的研究,對于完善狄奧尼索斯崇拜研究具有舉足輕重的意義。