9-12 歲兒童應用游戲教學法提高半場跑籃技術的實踐研究

張其旺 曲靖師范學院 體育學院

在教學實踐中不難發現,9-12 歲的兒童在籃球的學習過程中呈現兩類情況,對于籃球運動較有興趣的同學在課堂上擁有較高的熱情,對于籃球運動缺乏興趣的同學在課堂上呈現消極的態度。同時,在教學改革的大背景下,在傳統體育教學法的基礎上融合體育游戲,取代傳統的枯燥無味的教學是必然的趨勢,9-12 歲的兒童也正處于活潑好動的年紀,對外界事物的新奇程度高,接受能力強,但此年齡段的兒童性格穩定較差,注意力易分散。本次研究主要通過游戲教學法與傳統體育教學法設置實驗組和對照組,共選取47 名9-12 歲的學生,進行為期約12 周的籃球教學實驗,并在期間設置4 次籃球半場跑籃的成績測試。通過實驗,論證游戲教學法在籃球教學活動中更優于傳統體育教學法,有利于學生對籃球技術的提升與興趣的培養。同時,將體育游戲與傳統體育教學法相互結合,相互提取其中優點,為今后的教學提供幫助。

一、測試方法

本文采用實驗法進行理論的探究與實踐的研究,通過對已有47 名零基礎的9-12 歲的兒童進行采用游戲教學法的實驗組與傳統體育教學法的對照組的劃分,并在為期12 周的籃球教學中設立4 次籃球半場跑籃的成績測試,對兩組學生的成績進行數據對比,得出哪種教學模式更加適合此年齡段的兒童。

(一)組別劃分

1.甲組(對照組)

進行傳統的籃球體育教學,如:熱身操、球性練習、基本功練習、基本技術練習、分解練習法等。

2.乙組(實驗組)

在為期12 周的教學活動中除了日常的籃球教學環節外,設立相應的籃球游戲,如:陣地爭奪、運球接力、捕魚游戲、躲避球等體育游戲,對學生進行籃球教學。

(二)測試時間安排

本次寒假班共計24 節課,其中進行4 次籃球半場跑籃的測驗,開班測試安排于第2 節課,第一次測試為第10 節課,第二次測試為第20 節課,結課測試為第24 節課。

(三)測試過程

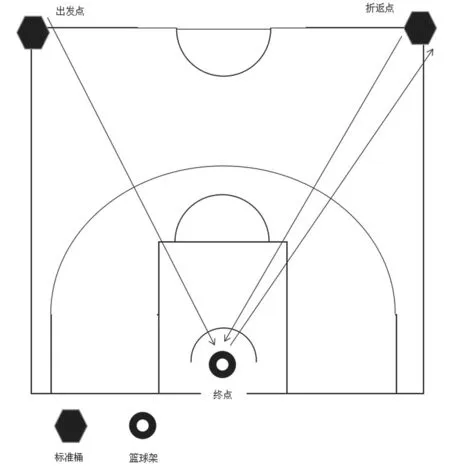

測試采用籃球半場跑籃為實驗測試方法,從籃球場右側中場標準桶出發上籃后運球至左側中場標準桶,再從左側標準桶上籃,教練員記錄學生成績。

圖1 半場跑籃流程

(四)預期結果

在為期4 次的半場跑籃測試中,初次測試的成績相對差距不大,第一次測試與第二次測試的成績會開始體現出差距,而結課測試時,采用游戲教學法的甲組成績會優于采用傳統體育教學法的乙組。

二、研究分析

(一)數據來源

對甲組與乙組進行4 次半場跑籃成績測驗,并將得到的數據進行整理。具體結果如下表所示:

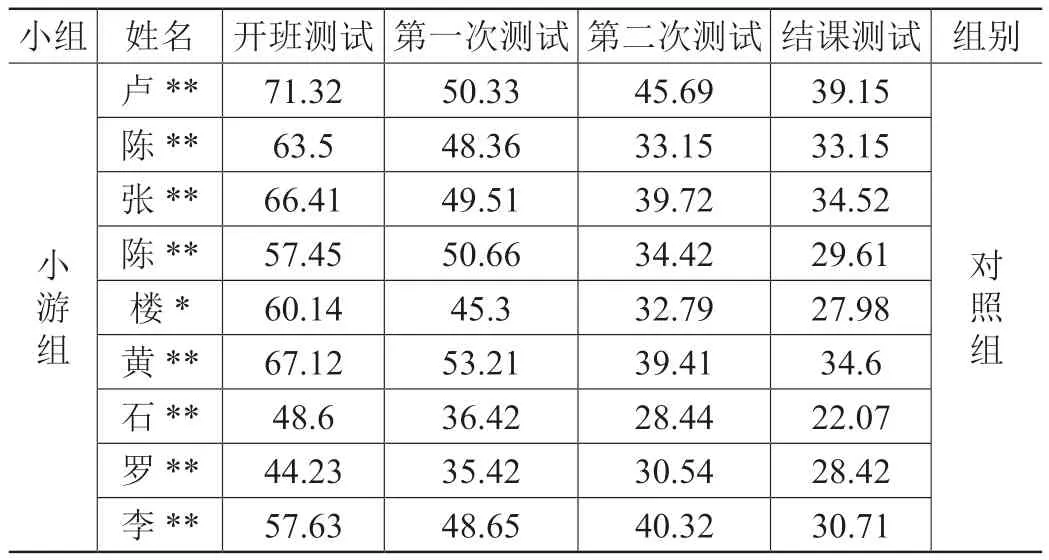

表1 對照組(小游組)跑籃成績

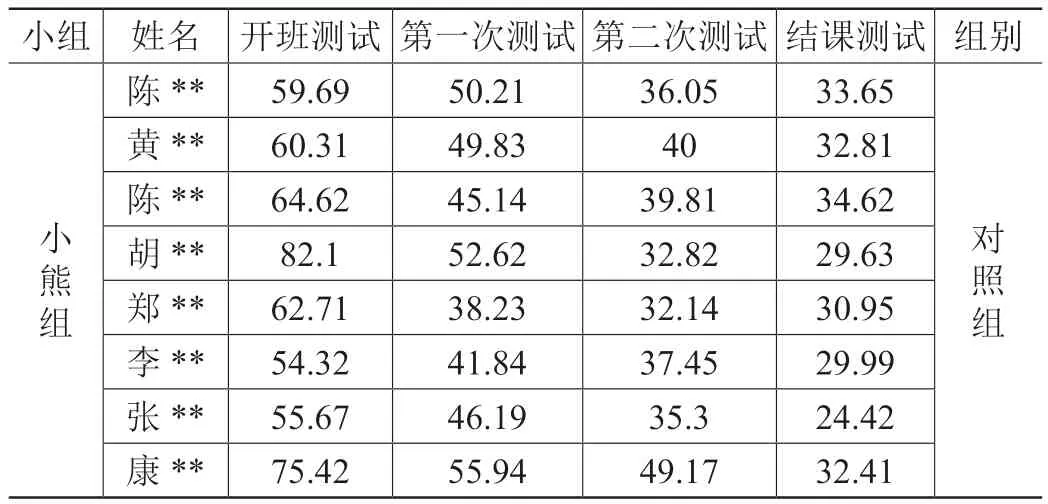

表2 對照組(小熊組)跑籃成績

采用傳統體育教學法的對照組共分為兩個小組進行教學,主要原因是小組授課教師的個人能力所導致,兩位教師的教學方式并不能很好地進行游戲教學法的課堂教學,對照組的人數也較多,所以分為兩組。

表3 實驗組(胖子組)跑籃成績

通過對實驗組跑籃成績初步觀察后發現,其成績進步情況與對照組基本一致,偏差部分需要通過后期計算獲得。

(二)數據分析

1.數據的清洗與整理

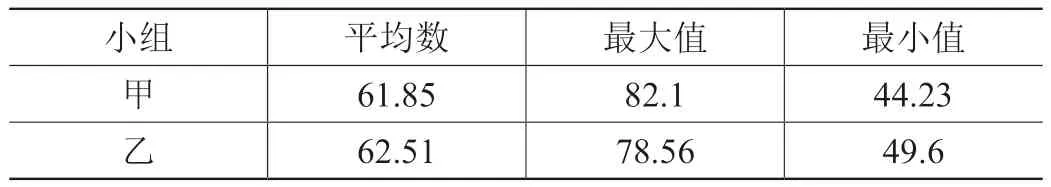

將為期12 周共計24 節課的4 次的測驗成績進行登記,并將其導入Excel 表格中,進行數據的整理與清洗,首先計算甲組與乙組的各階段測試成績的平均數、最大值與最小值;最后再將甲乙兩組各階段的成績進行對比分析。通過對實驗數據的重復數據篩選后發現,無重復數據,說明數據的可信程度較高,可用于之后的實驗分析研究。

2.開班測試

第一節課后使學生有一定基礎和對籃球技術動作產生一定的球性球感的認知后,在第二次課開展開班測驗。

開班測試對比,如表4 所示:

表4 開班測試

通過對比后發現,甲組開班測試的成績比乙組要低,但相差不大,甲組學生跑籃成績最高值為82.1 秒,而最小值為44.23 秒,跨度相對于乙組,相對較大。分析后發現,導致這種原因的結果為甲組的同學平均身體素質與籃球跑籃技術優于乙組。

3.第一次測試

第一次測試的時間為第10 節。

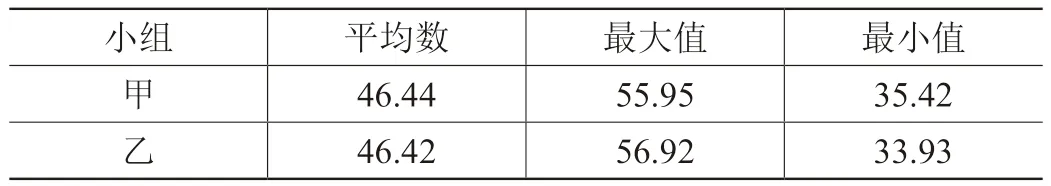

第一次測試對比,如表5 所示:

表5 第一次測試

通過對比后發現,甲組與乙組第一次測試的平均水平相差不大,甲組為46.44 秒,乙組為46.42 秒。但甲組跑籃的最好成績比乙組差,最差成績卻比乙組好,說明第一次測試并不能體現出兩種教學方法之間的差距。

4.第二次測試

第二次測試的時間為第20 節課。

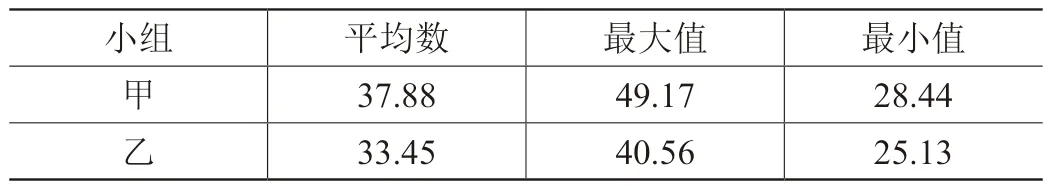

第二次測試對比,如表6 所示:

表6 第二次測試

通過對比后發現,第二次測試有明顯的差異,乙組的平均成績,最好成績,最差成績均比甲組的成績要好。說明第二次測試時,兩種教學方法的優異開始有所體現。

5.結課測試

結課測試的時間為最后一節課。

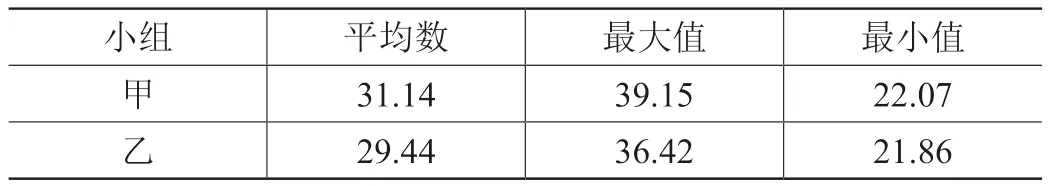

結課測試對比,如表7 所示:

表7 結課測試

通過對比發現,結課測試的成績情況與第二次測試的成績情況基本相同,但兩組的最佳成績之間差距并不大,甲組為22.07 秒,乙組為21.86 秒。但平均成績與最差成績,甲組都高于乙組,說明乙組的教學方法優于甲組。

(三)對比分析

通過對每次測試之間平均數、最大值與最小值的觀察后,進行對比分析。

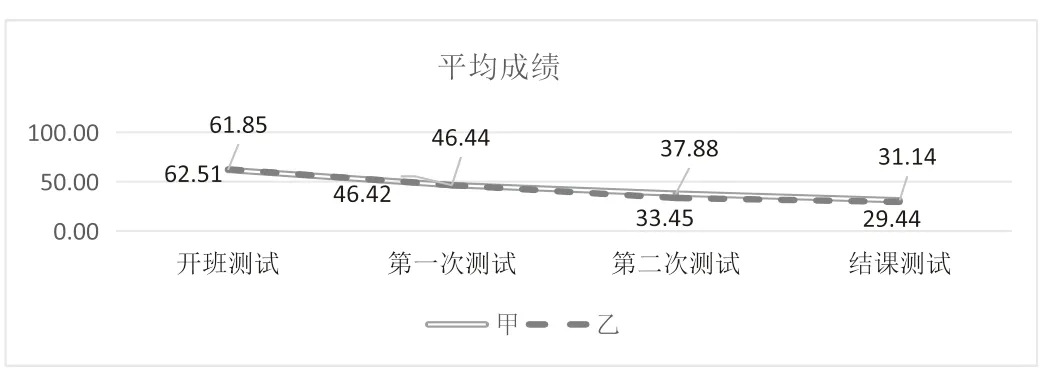

將各次測試平均成績轉化為折線圖體現,如圖2 所示:

圖2 平均成績

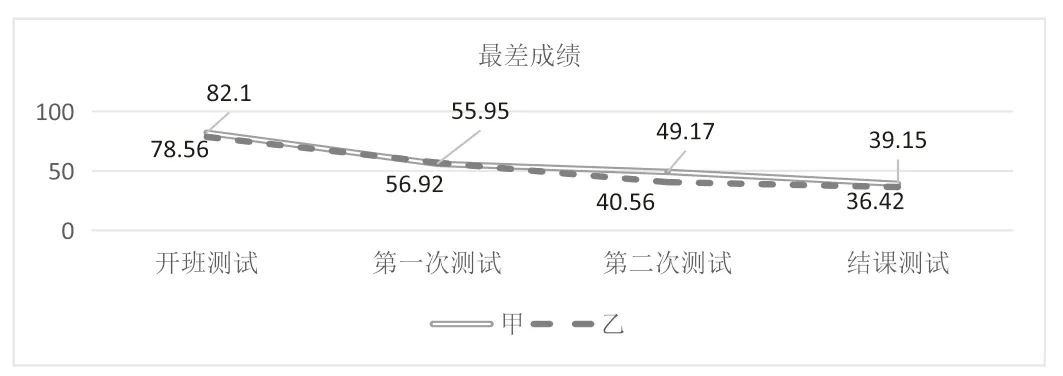

將各次測試最大值成績轉化為折線圖體現,命名為最差成績,如圖3 所示:

圖3 最差成績

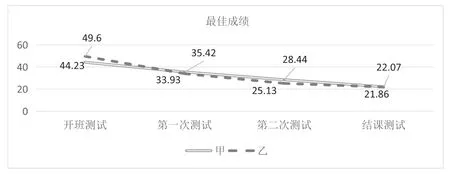

將各次測試最小值成績轉化為折線圖顯示,命名為最佳成績,如圖4 所示:

圖4 最佳成績

通過對圖2 至圖4 的觀察后發現,甲組與乙組開班測試與第一次測試的成績除最佳成績以外,平均成績與最差成績相差不大,說明前兩次測試因學生之間的自身條件所直接導致的測試結果影響測試成績占主要原因,并不能直接體現出教學法之間的優劣。而第二次測試開始后,甲組的平均成績、最差成績與最佳成績明顯低于乙組,說明從第一次測試到第二次測試這段時間,學生之間的自身條件間的差異因教學法的不同發生了變化,自身條件導致的成績優異因數開始變小,而教學法的優劣開始體現。而結課測試的成績更加證明了這一結果。

三、小結

通過對本次結果的分析研究后發現,傳統體育教學法與游戲教學法之間存在著優劣之分,前兩次測試因學生自身條件的原因,并不能明顯體現兩種教學法之間的差距,而隨著時間的推移后發現,從學生的籃球半場跑籃技術技能角度出發,游戲教學法更適合9-12 歲兒童的籃球教學,有利于他們半場跑籃技術的提升。因此,在籃球體育教學過程中運用游戲教學法對學生進行教學有利于學生的籃球技術的提升。相比于傳統體育教學法而言,體育游戲教學法能更有效地提高9-12 歲兒童籃球基本技術技能以及培養其對體育學習的興趣。同時,此年齡段的兒童的興趣的產生與結束常呈現出“倒U 型曲線”,即快速的發生和急速的衰退的情況。將游戲教學法融入籃球的教學活動中,不止可以促進他們的身體素質、技能技術的提升,還能有效的延長興趣衰退的進程,為他們終身體育奠定夯實的基礎。本次實驗研究雖在一定程度上達到預期成果,但歷時實驗周期內的教學計劃因與春節假期相沖突,導致實驗的過程不穩定。同時,對實驗數據的采集忽視了學生身體素質的差異而導致的結果,并未對其身體素質在各階段發生的改變進行數據的記錄;也并未將兩種教學模式下的課堂活躍程度進行數據化的記錄。