基于在線評論的文學旅游地形象感知研究

——以杜甫草堂為例

李經龍 劉鵬程

(安徽大學,安徽 合肥 230601)

旅游目的地的形象是旅游者對某一旅游目的地的總體感知和全部印象的總和[1]741,對于旅游目的地形象的構成,現在普遍認可的是由Seyhmus Baloglu提出的“認知-情感”模型,認為旅游地形象感知由認知形象、情感形象和整體形象構成[2]。隨著移動互聯網的普及,通過旅游網站發表在線評論逐漸成為人們表達對旅游目的地體驗和感想的重要方式。網絡文本數據所反映的人們對旅游目的地的感知逐漸受到學者的重視,這些情感和認知都是目的地形象的一種呈現。目前,使用網絡文本分析旅游目的地形象的研究也有了一些嘗試。陳天琪和張建春通過網絡評論文本和線下問卷分析了游客對杭州西溪國家濕地公園的形象感知[1]742,閻友兵和郭亮宏用網絡評論分析了紅色旅游地韶山風景區游客的情感特征[3],孫明慧和陳少華基于網絡評論分析了鄉村先鋒書店的形象感知[4]。可見,對于網絡文本的研究已在部分旅游領域進行了嘗試。

文學旅游是文化旅游的一個分支,文學旅游地的產生是通過文本、小說將空間信息傳遞給讀者,并賦予它們傳奇故事,再生產了地理空間,從而激發游客旅游的靈感[5]。文學旅游與著名作家、經典文學作品、大眾熟悉的文學作品故事內容以及故事發生的真實(或虛構)場所等有著直接而密不可分的關系[6]。曾魁認為文學旅游地可以分為與作家相關的真實的地方和與作品相關的想象的地方這兩類[7]。文學作品的創作是在一定的環境與景觀背景下或是通過作品對某些場景進行描述,文學作品賦予了這些景觀或場景獨特的文學屬性。因此文學旅游地是在原有景觀的基礎上附加與作品或作者相關的文化屬性的旅游目的地。文學旅游可使人們達到精神上的享受,提高文化自信,增加人們對文化的認可和傳承意愿。但我國文學旅游地發展水平差異較大,只有一些知名度高的文學旅游地發展較好。近年來,國內學者對文學旅游的研究較為稀少,多集中于文學旅游資源的開發方面。楊悅等通過問卷調查對杜甫草堂游客游覽前后的想象感和真實體驗差異進行分析[8],韓磊等通過毛澤東詩詞研究紅色文學旅游資源的時空動態[9],楊珊等以張愛玲文學為基礎設計文學旅游線路[10]。前人對文學旅游的相關研究已取得一定的成果,但從網絡文本的角度對文學旅游展開的相關研究較為欠缺。因此,通過攜程網上關于杜甫草堂的旅游評論數據,基于“認知—情感”模型,采用網絡文本分析法和相關的情感分析對游客在線評論進行分析,分析游客對杜甫草堂的認知以及情感傾向,有利于豐富相關的研究成果,也為杜甫草堂和其他文學旅游地的規劃開發提供參考和借鑒。

一、研究設計

(一)研究對象

杜甫草堂是首批全國重點文物保護單位,是中國唐代大詩人“詩圣”杜甫漂泊成都時的故居。杜甫先后在此居住近四年創作詩歌240余首,杜甫草堂也是杜甫著名作品《茅屋為秋風所破歌》的故事發生地。杜甫草堂是現今中國規模最大、保存最完好、知名度最高、最具特色的杜甫紀念遺址,被譽為中國文學史上的圣地[11]。杜甫草堂憑借其文化底蘊成為具有一定代表性的文學旅游地,因此選取杜甫草堂為研究對象。

(二)數據來源與處理

本研究數據來源于攜程網,利用八爪魚數據挖掘軟件,采集了從2019年11月18日到2021年5月13日的3000條杜甫草堂的用戶網絡評論文本,采集字段主要包括用戶評論及發表評論的時間。為保證文本內容的可靠性,刪除表情符號等沒有文字內容的評論以及廣告等無效評論,修改一些關鍵的錯別字,整理得到2932條有效的網絡評論。并借助ROST Content Mining軟件提供的詞頻分析、社會網絡分析和情感分析功能等,基于網絡評論文本進行游客對杜甫草堂的形象感知研究。

二、杜甫草堂認知形象感知分析

(一)高頻特征詞分析

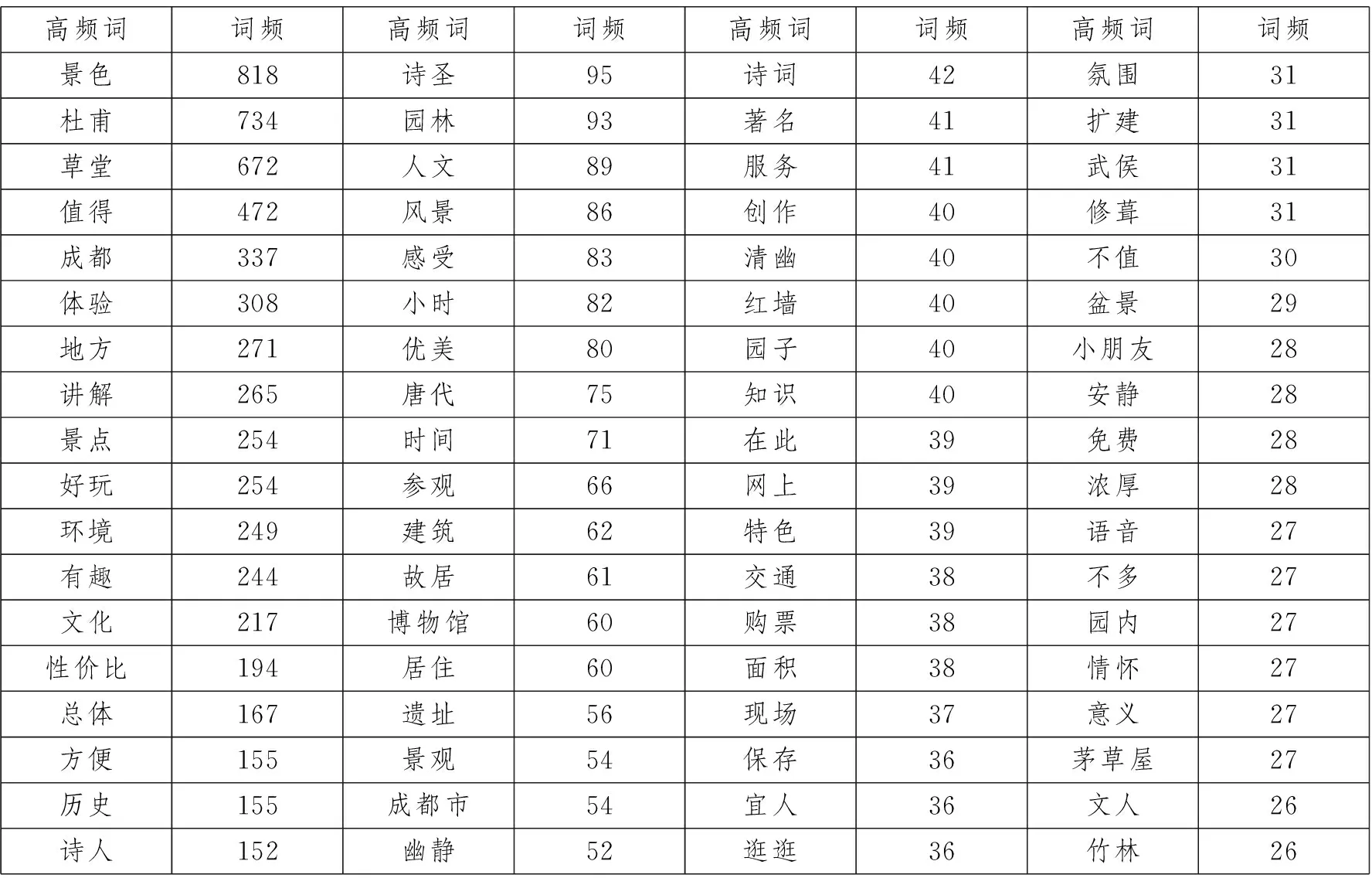

將處理后的網絡評論文本利用ROST CM軟件進行分詞處理和詞頻統計,進一步剔除沒有意義的詞組后,根據陳天琪等[1]743對于高頻詞的排序選擇,將具有意義的排名前100名的詞組組成高頻特征詞表,以分析文學旅游地游客的認知和體驗(如表1所示)。從詞性來看,游客在線評價杜甫草堂旅游形象時以名詞為主,主要為杜甫草堂的地理位置、環境、設施、建筑、有關杜甫的形容等。其次為形容詞,主要是游客對杜甫草堂的評價和游客的感知狀況,正面評價居多。最后是動詞,主要是游客的游覽行為。

表1 杜甫草堂旅游感知形象高頻特征詞表

續表

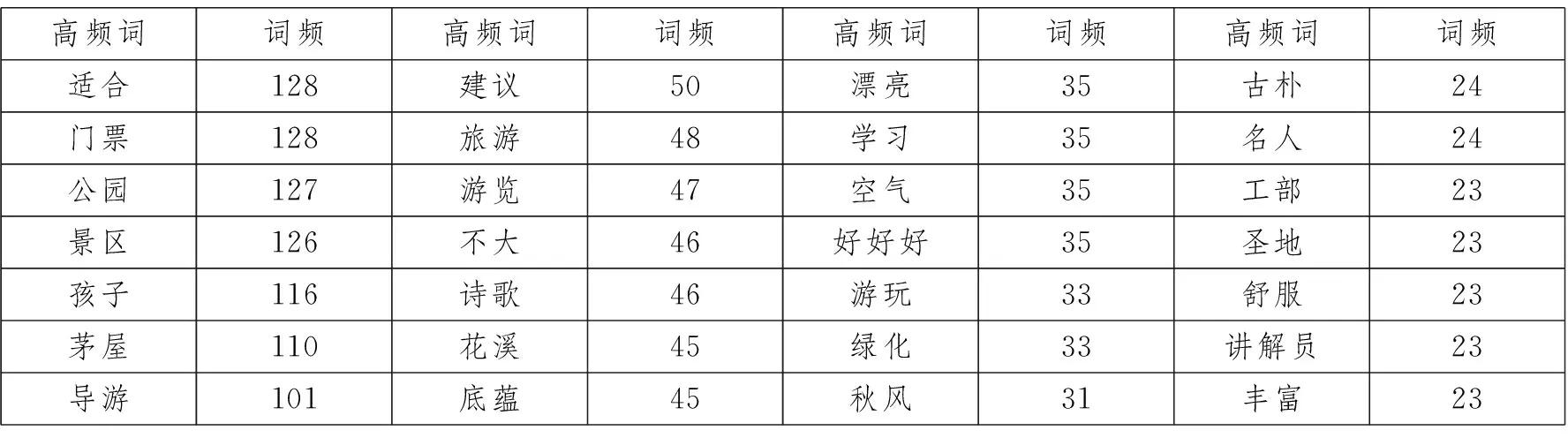

根據杜甫草堂評論文本的高頻詞匯總結果,對高頻詞進行大致分類,進一步分析游客對杜甫草堂的認知狀況,主要分類為如下幾個方面,分類結果如表2所示。

1.旅游吸引物。杜甫草堂對游客的吸引主要來自兩個方面,第一是自然資源,“景色” “風景”“花溪”“竹林”等高頻詞,都與杜甫草堂自然資源有關,也是被游客在評論中較多提及的,是杜甫草堂自然資源中較受關注的對象。第二是人文資源,最為核心的要素便是來源于“詩圣”杜甫,有關杜甫本人的高頻詞如“詩圣”“詩人”“詩詞”“唐代”“歷史”等,表明人們對杜甫所創作的詩歌以及其所處時代的歷史較為重視,在自身已有對杜甫的認知下,希望可以獲得更多相關的知識。杜甫草堂是杜甫曾經居住過的地方,高頻詞中的“茅屋”“秋風”來自杜甫所創作的《茅屋為秋風所破歌》,許多游客可能慕名而來,希望在人文環境下可以與杜甫產生情感上的共鳴。在杜甫的名人效應之下,高頻詞中“文化”“底蘊”“情懷”等則表現出游客對文學旅游地文化資源的訴求,希望在游覽過程中滿足自己的精神需求從而達到精神上的升華。

2.旅游設施與服務。“門票”“交通”“購票”“網上”“免費”等詞表明游客在旅游前較為在意旅游成本的高低以及景區的可達性和便捷性。而“導游”“講解”“講解員”等詞則說明游客較為在意景區的旅游解說服務,因為許多游客的文化素養有限,較好的解說服務對于游客更好地感知景區的文化內涵具有重要的輔助作用。

3.旅游環境。“環境”“綠化”“空氣”“安靜”等詞體現出游客對景區生態環境較為在意,以及對適宜游覽環境的需求,在舒適的環境中才能更好地享受風景與文化帶來的愉悅。

4.旅游評價。“有趣”“值得”“好玩”“不值”“舒服”等詞都是游客的評價,以正面評價為主,可以看出游客對景區的滿意度較高,對在杜甫草堂的相關旅游體驗較為認可。

表2 杜甫草堂游客網絡評論高頻詞匯分類表

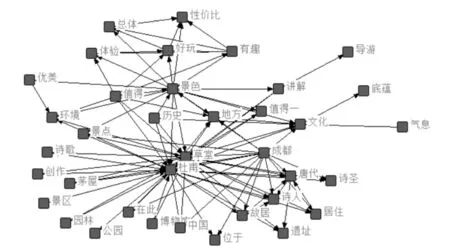

(二)語義網絡分析

利用ROST CM軟件進行語義網絡分析,結果如圖1所示。語義網絡來源于游客游后在線評論的文本內容,反映了高頻詞之間的關系,從一定程度上體現了游客的感知狀況和其中讓游客印象深刻的地方。“杜甫”和“草堂”構成語義網絡的核心,是游客評論的中心詞匯和杜甫草堂的核心吸引物,也是游客較為直接的景區印象。基于“杜甫”和“草堂”的多個連線節點如“唐代”“詩人”“文化”“故居”“詩歌”等是對景區認知的進一步補充和豐富,表明杜甫的名人效應可能影響了游客的游覽傾向,許多游客在游前對杜甫已有一定認知或者在旅游過程中對杜甫有了更多的了解,并在游后的在線評論中有所體現,表明景區在與杜甫相關的產品建設方面已取得一定的成果,不僅能夠滿足游客對杜甫的探尋之心,并且能感受到足夠的文化底蘊。“景色”“成都”等是次一級的節點,既是其他詞匯的中心也是對核心節點的延展,與景色相關的節點如“有趣”“優美”“好玩”等多是對景區的評價,表明部分游客可能只是對景區進行了總體感知評價,評論內容較少,但也表明景區的景色被游客所認可。成都等節點表明部分游客對景區的地理位置較為在意,主要是出于對景區可達性和景區所在地吸引力的判斷。

圖1 杜甫草堂游客評論語義網絡分析圖

三、杜甫草堂情感形象感知分析

(一)游客旅游情感傾向分析

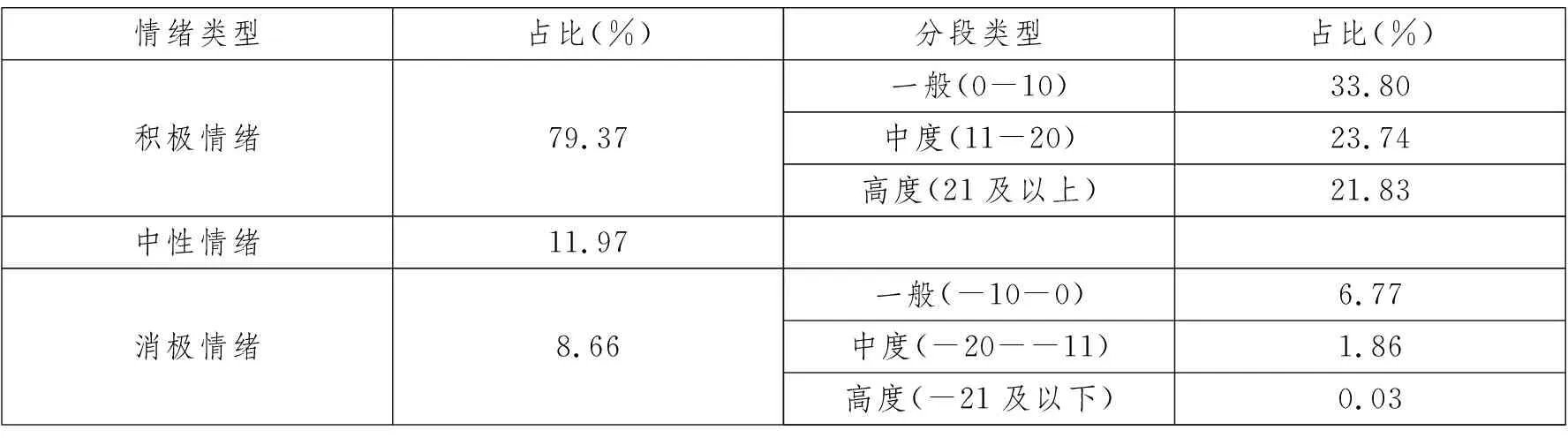

游客在旅游網站發表的評論中包含著各種情感,表現了游客對此次出游行為的贊賞、滿意、不滿等各種情緒,這些情緒不僅會影響游客自身的重游意愿并且會影響未游者的游覽意愿。主要利用ROST CM軟件對游客關于杜甫草堂的網絡評論文本進行情感分析,依據軟件內置的情感分類標準將每條評論的情感分為積極、中性和消極,結果如表3所示。

表3 杜甫草堂網絡評論情感分布

研究結果表明,游客對杜甫草堂整體較為認可,網絡評論情感分布結果中積極情緒占79.37%,中性情緒占11.97%,消極情緒占8.66%,積極情緒比重較大,消極情緒占比較少,說明大部分游客在游覽過后都對杜甫草堂留下較好的印象。“值得”“好玩”“有趣”“宜人”“漂亮”“優美”等大多數高頻詞都表明游客游覽的感知狀況較好,對景區較為滿意。僅有“不值”“不大”“不多”等少數幾個高頻詞表達了游客的消極情緒。從表3可知,游客對杜甫草堂的情感中積極情緒和消極情緒都是以一般和中度為主,而如興奮、憤怒等高強度的情緒則占比較小,尤其是消極情緒。

文學旅游地具有一定的特殊性,與其他娛樂等類型的旅游地較為不同,導致游客情感強度有所不同。人們的文學旅游更多是為達到精神上的滿足或是實現訪古探幽的目的,而對杜甫草堂來說游客的主要目的還是緬懷杜甫,以及感受景區的文化氛圍,從而導致游客的情緒水平較低,無論是積極還是消極情緒都缺少高強度的變化。

(二)游客消極情緒評論分析

消極評論是指表達不滿和失望等消極情緒,或者是指出景區存在的不足之處的相關評論。因ROST CM軟件的情感分析技術存在一定的局限,所以人工對消極的評論數據進行篩選,去除并無明顯消極情緒的評論,最終得到194條負面評論。對最終的評論文本進行分析可以發現游客產生負面情緒的因素,并將其歸納為如下幾個核心類屬。

1.管理服務

游客對于景區管理服務方面的消極評論可以歸納為如下幾個方面:第一,員工的服務態度較差,評論中提到的“官僚慵懶,態度欠佳”“兌換門票的員工態度很不好”等都表現了景區員工服務態度的不足,景區需要完善員工的服務系統和人員輪換機制,盡可能地滿足游客的個性化需要。第二,公共服務不足,“解說詞模糊不清”“地圖有點復雜”“找廁所有些麻煩”等評論可見公共服務的不足對部分游客產生了困擾,還需要進一步完善以方便游客。第三,票價較高。部分游客覺得景區門票過高主要是覺得性價比較低,認為僅僅是個不大的公園,缺乏亮點。一些游客認為票價高是因為“收了講解錢,沒有該項目”從而覺得不值。還有一些人則認為“如果看人文,價值太低,如果看風景,價值更低”從而覺得價格偏高。第四,解說服務水平不足。部分導游的解說水平被許多游客所詬病,同時許多游客對景區的文化感知不足也是解說不足的一種體現,例如部分游客評論道“沒有導游,估計沒大意思”“導游不值得”等。

2.環境氛圍

其消極評論主要集中在景區商業氛圍濃厚方面。根據評論發現游客對景區內的商品銷售方式存在反感,“到處都是賣東西的”“到處是假文創產品推銷”“太商業化了”等都表明游客的游覽行為受到了影響,使游客無法更好地沉浸在文化氛圍中。

3.旅游產品

第一,歷史年代感欠缺,“沒什么歷史遺跡,若干銅像,現代人的匾額”“沒什么跟歷史有關的東西”“文物少得可憐”等,許多游客在意作者的生平事跡或對作品主人公的愛國悲憤的情感認同,但是現代感過于明顯,缺乏年代感和歷史文化特征的景物難以引起游客的情感共鳴。第二,旅游資源開發不足。很多游客評論認為杜甫草堂“沒啥意思”“體會不到意境”“沒有趣味性”,可見景區對文學旅游產品的呈現方式過于落后,無法以一種清晰明了的方式讓游客能夠接受,并且可以感受到其中的文化價值。一些游客自身文化素養較低,無法直觀地體會到文化內涵,譬如“體會不到意境”“好多古詩都是古文不認識”“不喜歡人文”等。

四、結論、建議

(一)結論

通過對典型的文學旅游地杜甫草堂的網絡評論文本分析,得到以下幾點結論:其一,游客對杜甫草堂整體上較為認可,且游客評論中所體現的游客認知主要集中在旅游吸引物、旅游設施與服務、旅游環境、旅游評價等四個方面;其二,游客對杜甫草堂的整體感知形象是積極的,積極情緒的評價占比79.37%,中性和消極情緒占比較少;其三,游客消極情緒的產生受管理服務、環境氛圍和旅游吸引物等因素的影響,其中管理服務是主要因素。研究結果既是游客感知形象的體現也反映出景區供給的一些不足,可以為杜甫草堂的開發提升提供參考,同時為其它文學旅游地打造文學旅游品牌提供參考借鑒。

(二)建議

1.完善解說系統

一方面,改進景區講解器,采用更加智能的講解設備,根據游客的行動路徑主動為游客提供適當的解說,而不僅僅是被動的服務;另一方面,解說員和導游的解說水平直接影響到游客的游覽體驗,根據游客人數調配解說員,豐富講解內容,提高游客對文化的認知。

2.改善景區的環境氛圍

杜甫草堂作為文學旅游圣地,許多游客被其中的文化底蘊所吸引。景區應將文化更好地融入到環境中,塑造一種讓游客更好地沉浸在這些文化資源中的環境氛圍,使游客更容易達到情感上的共鳴。并且改善景區的商業環境,將商業產品與景觀有效分離開來,滿足游客游與購的多樣化旅游需求。

3.改進文學旅游產品的呈現方式

一是針對景區文化的呈現多是對舊物的陳列或是石碑字畫等,可以引入更加先進的科學技術,使文化的呈現更加具有吸引力;二是游客在旅游前對杜甫的了解參差不齊,有些游客對杜甫及其相關歷史了解較少,在情感上難以產生很好的共鳴,可以對歷史情境下的相關故事進行真實演繹,幫助游客對《茅屋為秋風所破歌》及杜甫的相關歷史有更直觀深入的了解,從而產生共情,提升旅游體驗。