水稻高產(chǎn)栽培技術(shù)在坦桑尼亞村級示范的增產(chǎn)效應(yīng)評價

王騫 王楚桃 Jerome Jonathan Mghase 黃乾龍 管玉圣 Barnaas Justo Sitta Moses Maximilian Hella

摘 要 由于種植習(xí)慣、水利設(shè)施、栽培制度、經(jīng)濟(jì)狀況等制約因素,雨養(yǎng)種植仍然是坦桑尼亞當(dāng)?shù)刈钇毡榈乃旧a(chǎn)方式,高產(chǎn)栽培技術(shù)推廣進(jìn)程緩慢。中國援坦桑尼亞農(nóng)業(yè)技術(shù)示范中心實施“中國農(nóng)業(yè)技術(shù)惠坦行”項目,送技術(shù)進(jìn)村,讓農(nóng)戶親身體會和感受實踐效果,這種推廣方式易于被當(dāng)?shù)貜V大農(nóng)民接受,“村級示范”已成為這些年中國專家在非洲示范推廣高產(chǎn)栽培技術(shù)的重要模式。在4個農(nóng)業(yè)村的水稻高產(chǎn)栽培技術(shù)試驗示范結(jié)果表明,示范中心推廣的高產(chǎn)栽培技術(shù)與當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)直播種植相比較,灌溉生產(chǎn)平均可增產(chǎn)4.95 t·hm-2,經(jīng)濟(jì)收入增加103.54%以上,雨養(yǎng)種植平均可增產(chǎn)4.31 t·hm-2,經(jīng)濟(jì)收入增加62.21%以上;灌溉生產(chǎn)配合高產(chǎn)栽培技術(shù),是坦桑尼亞水稻增產(chǎn)增收的最佳方案。

關(guān)鍵詞 援助非洲;坦桑尼亞;水稻;栽培技術(shù);村級示范;增產(chǎn)增收

中圖分類號:S511 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2022.01.004

我國于1965年3月開始派出專家組到坦桑尼亞規(guī)劃援建魯伏水稻農(nóng)場,本著“一邊建設(shè)、一邊試種、一邊生產(chǎn)”原則,種植水稻取得成功。隨著生產(chǎn)技術(shù)的熟化和改進(jìn),產(chǎn)量不斷提高,每667 m2產(chǎn)量達(dá)477 kg。接著又為坦桑尼亞援建了烏本加水稻農(nóng)場、姆巴拉利機械化農(nóng)場、魯?shù)峦邉β檗r(nóng)場等,為坦桑尼亞利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)實現(xiàn)糧食增產(chǎn),發(fā)展多種經(jīng)濟(jì)作物起到了助推作用,水稻高產(chǎn)栽培技術(shù)的示范推廣在當(dāng)?shù)卦絹碓绞艿街匾暋?/p>

1? 背景

為引導(dǎo)和扶持農(nóng)業(yè)“走出去”實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,中華人民共和國商務(wù)部和農(nóng)業(yè)部設(shè)計了新的援助模式——援非農(nóng)業(yè)示范中心。中國援坦桑尼亞農(nóng)業(yè)技術(shù)示范中心(以下簡稱示范中心)2010年建成后,以平臺式援建項目開啟了新的技術(shù)合作模式。中國專家在坦桑尼亞示范推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)10多年來,傳播了中國農(nóng)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗,并通過改進(jìn)技術(shù)滿足了不同種植戶的生產(chǎn)需求,農(nóng)戶也主動融入到新品種新技術(shù)的推廣實踐中。水稻高產(chǎn)栽培技術(shù)成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶實現(xiàn)增產(chǎn)增收的重要措施之一,水稻生產(chǎn)呈現(xiàn)強勁的發(fā)展勢頭,農(nóng)戶非常樂意參與水稻技術(shù)的學(xué)習(xí)實踐及示范推廣。

為了讓更多中國農(nóng)業(yè)技術(shù)通過示范中心向坦桑尼亞轉(zhuǎn)化,惠及更多的坦桑尼亞農(nóng)戶,提高糧食生產(chǎn)水平,駐坦桑尼亞大使館從2015年開始依托示范中心實施“中國農(nóng)業(yè)技術(shù)惠坦行”項目,農(nóng)戶從中學(xué)習(xí)實踐了多種先進(jìn)實用技術(shù),切實為他們實現(xiàn)了增產(chǎn)增效,農(nóng)戶對中國技術(shù)有了深刻認(rèn)識。該項目從Morogoro省Dakawa鎮(zhèn)開始實踐,以示范戶和示范村為主,示范推廣以水稻高產(chǎn)栽培為主的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)。2018年開始,這些新技術(shù)逐步推廣到Zanzibar、Pwani、Mwanza、Simiyu、Mbeya等省,為促進(jìn)小農(nóng)戶增產(chǎn)增收起到了良好作用。2021年,在疫情防控還沒有完全解除的情況下,示范中心適度縮小試驗示范區(qū)域,重點在Morogoro省開展村級技術(shù)示范。

2? 試驗示范安排

2.1? 地點選擇

選擇坦桑尼亞糧食主要產(chǎn)區(qū)Morogoro省,在Mvomero地區(qū)Dakawa鎮(zhèn)4個農(nóng)業(yè)村設(shè)8個示范點,包括Wami Dakawa、Wami Luhindo、Wami Sokoinet和Kwa Muhuzi村,每村2個示范點。其中,Wami Dakawa和Kwa Muhuzi村為灌溉生產(chǎn)示范,采用引水灌溉生產(chǎn);Wami Sokoinet和Wami Luhindo村為雨養(yǎng)種植示范,依靠天然降雨種植。該區(qū)域降雨量800~1 400 mm,試驗點海拔320~360 m,地勢較為平坦,少數(shù)位置有緩坡。土壤為風(fēng)積土、沖積土或崩積土等沉積物所組成的淋溶土,比較肥沃,適于多種農(nóng)作物生長。

2.2? 參試品種

參試品種Txd306(Saro5),由坦桑尼亞農(nóng)業(yè)部Chollima研究所培育,株高95~100 cm,生育期125~130 d,產(chǎn)量5~7 t·hm-2,適應(yīng)中低海拔雨養(yǎng)種植或灌溉生產(chǎn),是坦桑尼亞主推水稻品種。據(jù)調(diào)查,該品種在坦桑尼亞種植面積最大,在莫羅戈羅省大部分區(qū)域,當(dāng)?shù)剞r(nóng)民采用傳統(tǒng)習(xí)慣的雨養(yǎng)種植,正常年份普遍產(chǎn)量4.0 t·hm-2左右;在灌溉生產(chǎn)條件下,采用中國高產(chǎn)栽培技術(shù),一般產(chǎn)量7.0 t·hm-2左右。

2.3? 試驗設(shè)計

面積:按照“一村二點”試驗設(shè)計,“以點帶村”方式,達(dá)到示范推廣新技術(shù)目的。每個試驗點1英畝(4 047 m2),以村為管理單元,每個試驗點的生產(chǎn)實踐嚴(yán)格遵守中國專家指導(dǎo),由本村生產(chǎn)小組組織實施,村干部牽頭,每個生產(chǎn)小組選15位農(nóng)民參與生產(chǎn)過程。

施肥:以尊重當(dāng)?shù)胤N植習(xí)慣為前提,生產(chǎn)過程盡量輕簡化。秧田分兩次施用150 kg·hm-2尿素(二葉一心“斷奶肥”和移栽前5天“送嫁”肥各一半);大田生產(chǎn)施肥將當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)習(xí)慣的一次性施肥調(diào)整為三次:基肥施三元復(fù)合肥(N、P2O5、K2O)60.7 kg·hm-2,分蘗肥施尿素24.3 kg·hm-2,抽穗揚花期補施尿素6.1 kg·hm-2。

育秧:采用濕潤育秧,每公頃預(yù)備494 m2秧田和29.6 kg種子。曬種 1 d、浸種24 h、催芽24 h之后播種。苗床規(guī)格為廂面寬+溝寬2 m,溝深30 cm,按用種量播種。

除草:根據(jù)秧苗生長情況,對苗床及時除去雜草1~2次;大田除草共2次,第一次除草在秧苗移栽1個月后的分蘗期,第二次除草和除雜在秧苗移栽2個月后的拔節(jié)孕穗期。

3? 示范效果

3.1? 產(chǎn)量表現(xiàn)

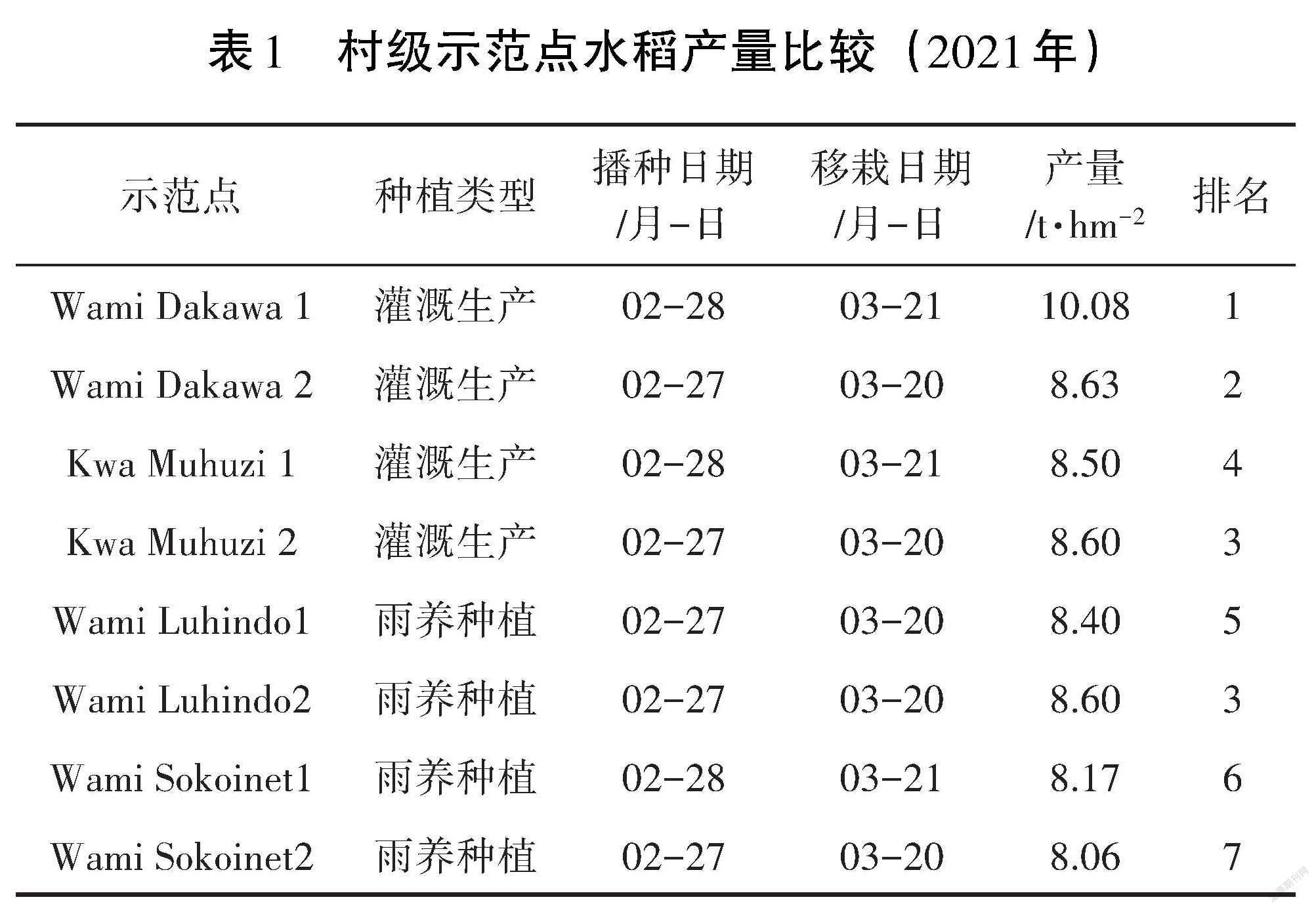

試驗示范結(jié)果表明,采用高產(chǎn)栽培技術(shù)的示范田,稻谷長勢表現(xiàn)良好,產(chǎn)量高。根據(jù)收割后村民小組測產(chǎn)結(jié)果,雨養(yǎng)種植示范點Wami Sokoinet和Wami Luhindo村的單位產(chǎn)量均值達(dá)到8.31 t·hm-2水平,最高產(chǎn)量Wami Luhindo村示范點達(dá)到8.60 t·hm-2;灌溉示范點Wami Dakawa和Kwa Muhuzi村的單位產(chǎn)量均值達(dá)到8.95 t·hm-2,最高產(chǎn)量Wami Dakawa村達(dá)到10.08 t·hm-2(見表1)。

采用中國高產(chǎn)栽培技術(shù)后,不論雨養(yǎng)種植,還是灌溉生產(chǎn),產(chǎn)量都比傳統(tǒng)種植增加,不同生產(chǎn)條件增幅不同。試驗示范結(jié)果與調(diào)查數(shù)據(jù)表明,高產(chǎn)栽培技術(shù)在傳統(tǒng)雨養(yǎng)種植和灌溉生產(chǎn)種植上采用,至少增產(chǎn)30%以上。其中,雨養(yǎng)種植生產(chǎn)受氣候降雨等條件影響,變化較大,產(chǎn)量波動大,增幅更大,但“靠天吃飯”,產(chǎn)量不穩(wěn)定。

3.2? 投入成本比較

調(diào)查結(jié)果表明,Wami Luhindo和Wami Sokoinet村沒有灌溉設(shè)施,僅有放牧和引水灌溉共用的山坪塘,主要依靠自然降雨種植,每公頃在種子、肥料、農(nóng)藥、耕地、插秧、管理、雜工、收割、晾曬入庫和包裝方面投入的成本分別為7.41、54.36、14.83、19.77、29.65、14.83、14.83、24.71、9.88、7.41萬先令,每公頃總成本共計197.68萬先令;Wami Dakawa和Kwa Muhuzi村處于該區(qū)域一個灌溉計劃項目,有條件進(jìn)行灌溉生產(chǎn),每個生產(chǎn)季節(jié)每公頃需繳納水費27.18萬先令,即每公頃總成本共計224.86萬先令。

3.3? 經(jīng)濟(jì)效益分析

試驗示范結(jié)果表明,采用高產(chǎn)栽培技術(shù),灌溉生產(chǎn)每公頃最高可實現(xiàn)毛利298.99萬先令,平均每公頃實現(xiàn)毛利240.30萬先令;雨養(yǎng)種植每公頃最高可實現(xiàn)毛利204.85萬先令,平均每公頃實現(xiàn)毛利191.50萬先令。即同樣采用高產(chǎn)栽培技術(shù),灌溉生產(chǎn)比雨養(yǎng)種植增收平均高出25.48%。與農(nóng)戶傳統(tǒng)雨養(yǎng)種植(每公頃毛利118.06萬先令)相比,灌溉高產(chǎn)栽培獲利增長103.54%,雨養(yǎng)高產(chǎn)栽培獲利增長62.21%,灌溉生產(chǎn)具有很大優(yōu)勢。

3.4? 農(nóng)戶看法

1)產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)性。試驗設(shè)計有田間觀摩活動,農(nóng)民實地參觀了中國技術(shù)示范效果。其間安排有低產(chǎn)和高產(chǎn)農(nóng)民的互動交流,鼓勵雙方相互借鑒經(jīng)驗。大家認(rèn)為,雨養(yǎng)種植區(qū)域采用中國栽培技術(shù),增產(chǎn)幅度大,收益可觀;灌溉生產(chǎn)采用中國栽培技術(shù),增產(chǎn)幅度更大,收益更可觀。通常認(rèn)為,高產(chǎn)栽培用在灌溉生產(chǎn)和雨養(yǎng)種植上,就算管理上再粗放些,比傳統(tǒng)雨養(yǎng)生產(chǎn)至少增產(chǎn)30%以上。

2)雨養(yǎng)種植。在Wami-sokoine和Wami-luhindi兩個村雨養(yǎng)種植示范,依靠天然降雨生產(chǎn),農(nóng)業(yè)推廣員組織131位農(nóng)民參加現(xiàn)場觀摩,見證水稻的群體結(jié)構(gòu),現(xiàn)場農(nóng)戶對增產(chǎn)技術(shù)贊不絕口,眼見為實,印象深刻。但是他們始終對降雨存在擔(dān)憂,因為當(dāng)?shù)赜昙窘涤曜償?shù)大,無雨則可能顆粒無收,投入與產(chǎn)出不一定成正比,投入風(fēng)險大,這也是農(nóng)戶長期保持傳統(tǒng)雨養(yǎng)種植、粗放管理的主要原因。

3)灌溉種植。在Wami-dakawa和Kaw muhuzi兩個村灌溉生產(chǎn)示范,農(nóng)業(yè)推廣員組織87位農(nóng)民參加現(xiàn)場觀摩,這兩個村具有水利設(shè)施,依靠引水灌溉,生產(chǎn)條件優(yōu)越,是采納高產(chǎn)栽培技術(shù)的先行實踐者。他們率先采用示范中心的高產(chǎn)栽培技術(shù),這些年來,兩個村的多數(shù)農(nóng)戶采用中國水稻栽培技術(shù)已實現(xiàn)脫貧。

4? 小結(jié)與討論

1)本次村級示范結(jié)果表明,示范中心推廣的高產(chǎn)栽培技術(shù)與當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)直播種植(傳統(tǒng)直播種植產(chǎn)量按4.0 t·hm-2計)相比較,灌溉生產(chǎn)高產(chǎn)栽培平均可增產(chǎn)4.95 t·hm-2,經(jīng)濟(jì)收入增加103.54%以上,雨養(yǎng)種植高產(chǎn)栽培平均可增產(chǎn)4.31 t·hm-2,經(jīng)濟(jì)收入增加62.21%以上,經(jīng)濟(jì)效益顯著,所以灌溉生產(chǎn)配合高產(chǎn)栽培技術(shù),是坦桑尼亞水稻增產(chǎn)增收的最佳方案。目前水稻高產(chǎn)栽培技術(shù)在坦桑尼亞得到廣泛認(rèn)可,有灌溉條件或雨季降雨穩(wěn)定的區(qū)域,基本都采用高產(chǎn)栽培技術(shù)。

2)坦桑尼亞大部分地區(qū)仍然采用傳統(tǒng)雨養(yǎng)種植,其原因在于制約因素較多,除了缺乏水利設(shè)施外,還有家庭沒有財力支付前期肥料和人工投入,也有擔(dān)心降雨不穩(wěn)定導(dǎo)致風(fēng)險不可控而不愿投入。但無論如何,農(nóng)戶們和農(nóng)業(yè)推廣員都希望示范中心今后更多地開展生產(chǎn)示范和交流互訪活動,也希望示范中心實施的“中國農(nóng)業(yè)技術(shù)惠坦行”項目長期堅持下去,每個示范村增加示范田數(shù)量,以便鼓勵更多村民參觀學(xué)習(xí)和應(yīng)用中國技術(shù)。他們還希望多選派農(nóng)業(yè)官員去中國了解更多水稻生產(chǎn)知識技能。

收稿日期:2021-10-17

基金項目:中華人民共和國駐坦桑尼亞大使館“中國農(nóng)業(yè)技術(shù)惠坦行”項目。

作者簡介:王騫(1969—),男,重慶綦江人,碩士,高級農(nóng)藝師,中國援坦桑尼亞農(nóng)業(yè)技術(shù)示范中心專家組組長,主要從事農(nóng)業(yè)推廣和國際合作研究。E-mail:84847935@qq.com。

*為通信作者,E-mail:136808837@qq.com。