異味去除技術及評價方法研究

郭鑫 王秀萍 武鳳玲 魏偉 勞春峰

海爾智家生態平臺超前創新中心 山東青島 266101

0 引言

人類的行為活動約有三分之二的時間處于室內,而不同空間下的環境條件差異較大,通風情況、采光情況、人員行為動作、建筑材料、設備運行、溫濕度等因素均會導致室內空間有害物質的產生和積累,使室內空氣質量下降。經研究發現,空間內有害氣體多達300余種,且絕大部分對人體產生一定程度的損害,如:CO2、CO、甲醛、苯等。同時某些氣體具有特殊氣味,刺激人體嗅覺器官,使人產生不適[1-2]。

惡臭物質是指能夠刺激人的嗅覺器官,引起人們厭惡感或不愉快的物質[3]。惡臭氣體在不同場景下源頭并不相同,且成分有極大差別。以家庭環境為例,廚房異味主要由廚余垃圾長時間放置后分解產生,脂肪的分解產物為醛、酮、酸、醇;蛋白質的分解產物為吲哚、硫化物、硫醇、糞臭素、尸胺、醛;碳水化合物的分解產物為單糖、雙糖、有機酸、醇、醛;霉菌及其他微生物代謝產物為低級胺、氨氣、亞硝胺、黃曲霉素。臥室中的主要異味氣體為異戊酸、丙酸、甲苯、二甲苯、硫化氫、吲哚、硫醇等[4]。衛生間中的主要惡臭氣體為糞臭素、硫化氫、氨氣、吲哚等。目前研究中已知引起惡臭的最主要的氣體為氨和硫化氫[3]。

人體嗅覺對不同惡臭物質的敏感程度不同,當氣體的含量小于嗅閾值時,嗅覺無法識別氣體味道,就感受不到惡臭的存在。但是由于不同物質的嗅閾值是不同的,所以不同氣體在相同濃度下所感受的惡臭程度也不同,無法橫向對比。例如,氨的嗅閾值為5.2×10-6(體積分數),而甲硫醚的嗅閾值為0.003×10-6(體積分數),所以甲硫醚在極低濃度下仍可被感知,由于污染物濃度越低,越難以去除,因此去除甲硫醚異味的難度更大。嗅閾值會隨著個體差異性變化而變化,通過專業的感官評價,目前已得到大量惡臭氣體的嗅閾值,可供參考[5]。

在國內乃至國際,對某些惡臭物質在工作環境及民用建筑中排放及釋放,標準有著極其嚴格的規定,惡臭物質的范圍也在逐漸擴充,標準在不斷地修改,執行過程更加的嚴格,生態環境部在GB 14554-93《惡臭污染物排放標準》新修訂的征求意見稿中明確了污染物排放單位的主體責任,且加嚴了8種惡臭污染物的排放限值和周界濃度限值。惡臭物質已成為影響家庭空氣品質的主要問題,惡臭物質的治理成為了家電發展的新機遇和新挑戰[6]。

1 異味去除技術國內外研究現狀

目前市面上宣傳有異味去除功能的產品多種多樣,去異味技術不斷更新迭代。

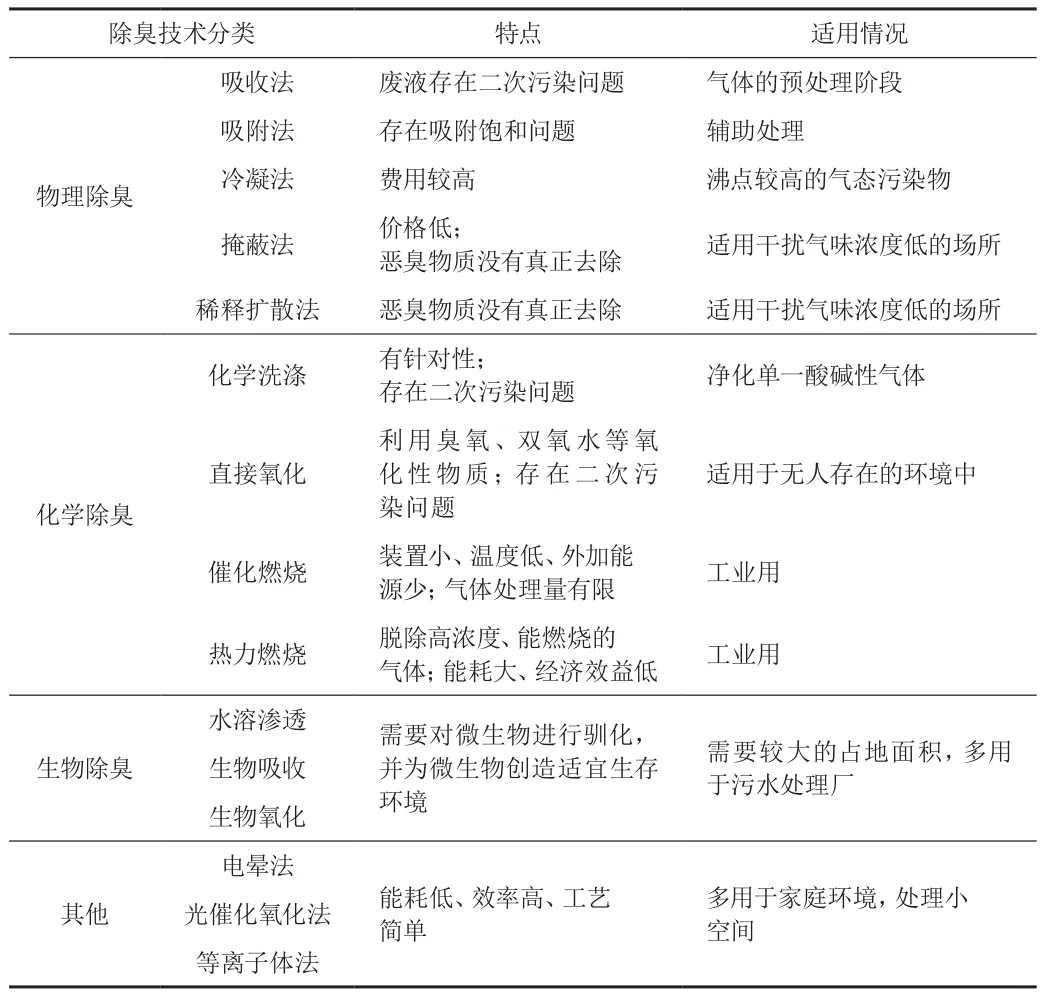

現將國內外異味去除技術進行歸納整理,并列舉其適用場景及優缺點,如表1所示。

表1 除臭技術分類

目前的除臭方式從原理上主要分為四類:物理除臭、化學除臭、生物除臭及其他除臭形式。

物理除臭在應用上最為廣泛,投入成本最少,并且能夠快速顯現效果,但效率較低。其主要應用于異味去除過程中的輔助階段,具有廣譜性,適合空間內短時間異味去除,且可以滿足人機共存的場景。但其吸收法[7]及吸附法[8]有容量上限,達到飽和后需要及時更換吸收液或吸附材料,以防止二次污染,張雙雙[9]闡述不同通孔結構活性炭對氨吸附容量的影響,比表面積越大,吸附容量越高;稀釋擴散法及掩蔽法實際上并沒有將惡臭物質去除,仍存在于空間中,只是將惡臭物質濃度降低到人體嗅閾值以下,若惡臭物質對人體有損傷作用,例如臭氧、二氧化氯等,且無法控制濃度限制,則不建議采用此類方法。

化學除臭法是利用某些化學物質與目標惡臭物質反應,從而達到異味去除的目的。在去除過程中要借助化學試劑,對惡臭成分具有很強的針對性,效率較高,并且功能顯現迅速。但同時會產生一定的反應產物,容易造成二次污染。所以其主要應用于工業,整體的投入成本較高,并對設備的要求嚴格,需要配備一系列的安全設施[10]。

生物除臭法主要利用微生物新陳代謝,將目標惡臭物質進行分解,轉換成無味道的物質。生物吸收方法處理的主要惡臭物質為硫化氫,主要采用的菌種為硫桿菌屬、黃單胞菌屬、δ-變形菌、副球菌屬等,適用于范圍廣、處理負荷較大的場景。該方法處理效果明顯,但是處理速度較慢,需要較長的反應時間,整體要求的設備簡單,投資少,運行費用較低,此方法多使用在污水處理廠等場景[10]。

電暈法、光催化氧化法、等離子法等新型除臭技術目前是眾多學者研究的熱點,并廣泛應用家庭場所,下文對三種技術進行介紹:

電暈法的主要原理為高壓電在針尖放電產生電暈,并且以大氣為負極,釋放大量負離子或電子,對環境中惡臭物質、甲醛、微生物進行處理。此方法已大量應用于家電產品上,但是在高壓放電過程中會產生臭氧,因此,在使用過程中需要注意臭氧濃度的控制。

光催化氧化法主要由紫外線照射激發,光觸媒材料的特點是有一個價帶,電子被束縛在單個原子上,為最高能量帶。還有一個位于價帶之上的能量帶,稱為導帶。導帶是電子自由移動的能帶,成為流動的電荷載體,負責電流的傳導。在金屬(即導體)中,價帶和導帶是重疊的,而在半導體和絕緣體中,兩帶之間有一個能隙,稱為帶隙,以電子伏特(eV)為單位。來自光的光子能夠激發電子從價帶躍遷到導帶,在價帶留下一個電子空穴。電子和空穴(稱為電子-空穴對)遷移到催化劑表面,從而參與吸附物的氧化還原反應。尤其是在水的作用下,空穴與H2O反應,形成游離的羥基-自由基 [·OH],而電子則與環境中的O2反應,形成超氧陰離子[O2-]。羥基自由基是自然界中較強的氧化性物質之一,僅次于氟,比臭氧、過氧化氫和氯氧化性更強,與惡臭物質及微生物發生氧化反應,達到去除的目的。光觸媒處理效果與目標物質的初始濃度、光照強度、催化劑負載量均呈正相關。

等離子法[11-12]主要包括四種不同的放電形式:電暈放電、輝光放電、介質阻值放電、滑動弧放電,等離子法不同于針尖電暈法,其電路形式具有正負兩極,在正負極之間產生區別于固、液、氣三態的第四態,即等離子態。在除味及殺菌過程中,除了產生的正負離子,起主要作用的還有中性離子,還包括過氧化氫、臭氧、一氧化氮等氣體,另外在等離子區域,離子與分子的快速運動能夠起到一定的輔助作用,對多鏈異味物質或微生物進行撞擊,得到單鏈無味物質,從而達到除味和殺菌作用[13]。等離子法具有效率高、能效高,無二次污染等特點,同時設備操作及工藝簡單。

本文根據家用場景,對上述幾種異味去除技術進行實驗研究,對比去除效果,并給出參考意見。

2 實驗部分

2.1 實驗條件

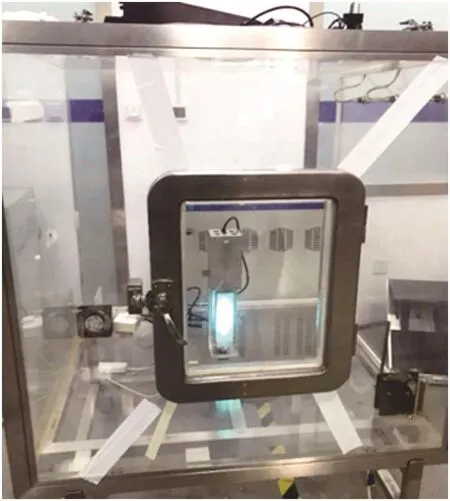

該實驗的測試環境采用標準1立方實驗艙,實際場景如圖1所示。另外,采用硫化氫氣體作為實驗的異味源,環境溫度為室溫,環境濕度通過加濕器調節在25%~65%之間。

圖1 1立方實驗艙實驗過程

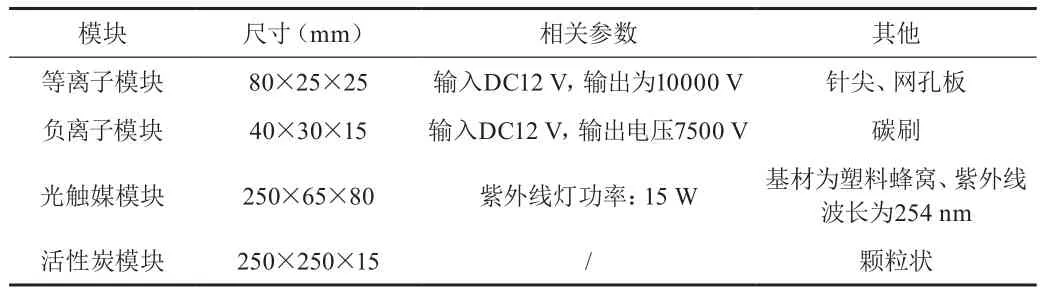

除異味模塊選擇A公司等離子模塊;B公司負離子模塊;C公司光觸媒模塊及D公司活性炭模塊,如表2所示。

表2 模塊基本參數

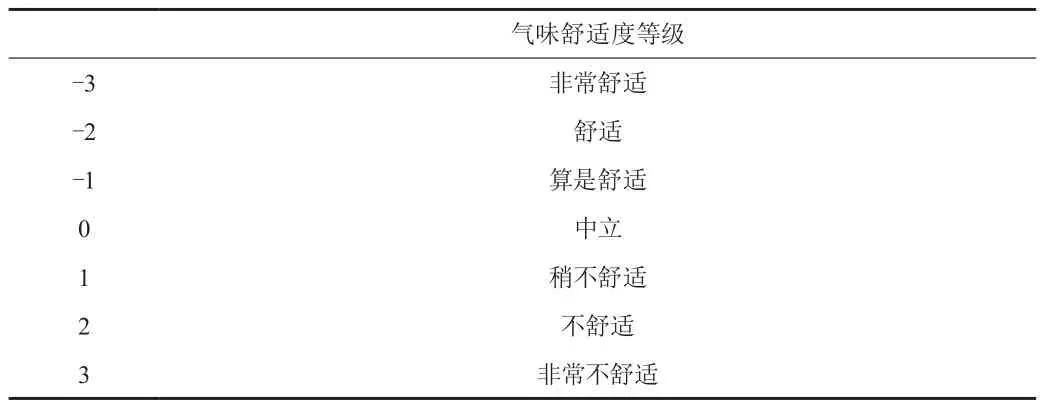

2.2 異味程度評價方法

本實驗中,采用嗅辨員嗅覺判斷方式作為異味等級的評價方法,參考三點比較式嗅袋法及日本惡臭強度分級法,將異味從兩個維度劃分:氣味強度等級和氣味舒適度。氣味強度等級分為六個等級,氣味舒適度分為七個等級,如表3、表4所示。不同模塊對異味氣體處理一定時間后,通過嗅辨員判斷異味等級,評價模塊去除異味的效果。

表3 氣味強度等級分布表

表4 氣味舒適度等級分布表

2.3 實驗步驟

具體的實驗步驟如下:

(1)將艙內進行充分清理后,嗅辨員通過氣孔直接對艙內異味情況進行感官判斷,氣味強度等級處于無氣味(等級1),氣味舒適度處于舒適或算是舒適兩個等級(-2或-1),表明艙內無其他異味源,在嗅辨過程艙內風扇全部關閉,泄露氣體量較小,對結果影響忽略不計;

(2)將釋放硫化氫(CAS:7783-06-4,純度為99.9%)氣瓶的連接管放置于實驗艙底部中心處,開啟艙內循環風機,持續5 min,將連接管取出,取出后艙內靜置5 min,由于異味釋放時間相同,將每次艙內初始硫化氫濃度視為等量,嗅辨員判斷異味等級,使當前氣味強度處于“有不能忍受的氣體”(等級6),氣味舒適度處于“非常不舒適”(等級3);

(3)關閉艙內循環風扇,設置對照實驗組,分別開啟測試的對應模塊分別在30 min、60 min、120 min、180 min進行嗅辨員感官體驗,并進行評價;

(4)對實驗過程中模塊的關鍵數據進行檢測,例如等離子及負離子產生的臭氧濃度、負離子的發生量,并完成記錄。

3 結果與討論

3.1 對照組

對照組設置的目的是為判斷此異味源在1立方艙的自然衰減程度,從而達到去噪效果,表5、表6分別為對照組氣味強度等級及氣味舒適度在初始、30 min、60 min、120 min及180 min的等級判定。

表5 污染物對照組氣味強度等級變化

表6 對照組氣味舒適度等級變化

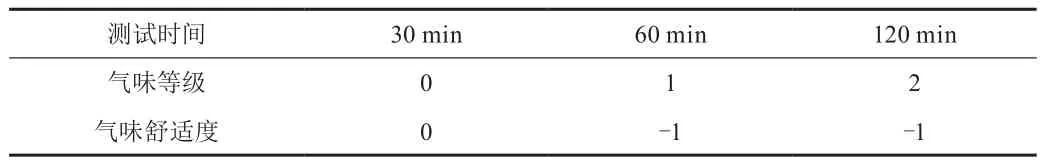

空艙實驗,目的在于了解艙內橡膠制品及板材是否有氣味散發,艙本體對異味的貢獻度,結果如下:30 min氣味等級為0,氣味舒適度為0;60 min氣味等級為1,氣味舒適度為-1;120 min氣味等級為2,氣味舒適度為-1。

表7 對照實驗艙氣味等級及舒適度變化

從空艙實驗可以看出,艙內會釋放一定的氣味,且為正向芳香氣味,所以氣味舒適度稍微上升(等級-1)。

在對照實驗中,隨著時間的推移,對照組的氣味強度等級有稍微的下降,但艙內氣味仍然有強烈干擾性,依然在氣味舒適度處于不舒適狀態,三小時后異味等級無較強下滑,艙內異味自然衰減的程度很小,實驗中艙本體芳香氣味被異味源的異味掩蓋,所以在艙內有較高氣味強度等級時,艙本體氣味干擾可暫且忽略。

3.2 等離子模塊

等離子體通過·OH、O3、O+、O2+、O-、H2O2、N2+、NO+等活性離子的強氧化性來除菌[14],以上活性離子與惡臭物質發生氧化反應,從而達到異味去除的效果,實驗結果如下:

等離子模塊懸掛在艙幾何中心處,并監測釋放的主要副產物臭氧,測試不同輸入功率(2.5 W及1 W)的模塊在1立方艙內的臭氧濃度及異味等級變化。

圖2為不同輸入功率等離子模塊在艙內的臭氧濃度變化曲線,由圖可以看出臭氧在前10 min的累計量較低,在檢測設備精度(0.01 ppm)以下,空間內臭氧濃度低于0.01 ppm,在10 min以后臭氧的濃度隨時間逐漸升高。功率為1 W的模塊,檢測到臭氧的時間相對滯后;結果表明,輸入功率與臭氧的產生量成正相關,即輸入功率越大,臭氧濃度越高。

圖2 1 W與2.5 W等離子模塊隨時間變化臭氧濃度變化曲線

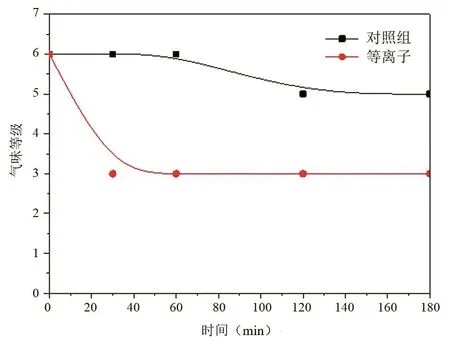

圖3及圖4中可以看出等離子模塊在異味處理過程中的表現情況,圖中同時表現1 W和2.5 W等離子模塊的異味去除結果,表明1 W和2.5 W在除味表現上完全一致,氣味等級及氣味舒適度曲線完全重合,所以說1 W功率即可滿足現有條件下的除味需求。值得注意的是,臭氧自身強氧化性的性質,對異味有很好的去除效果。因此,該等離子模塊的除味效果是等離子與臭氧綜合達到的效果。氣味等級在30 min處理后有急劇的下降,并到達氣味等級3的位置,并在后續時間維持在此等級上。但從圖4上可以看出,雖然氣味等級下降,但氣味舒適度并沒有明顯的下降,主要原因為艙內的異味源氣味從感官評價上確定已被去除,但艙內有很濃的臭氧味道,所以氣味強度等級為“有明顯氣味”,氣味舒適度為“不舒適”,氣味等級并沒有繼續下降,而是由副產物異味源代替目標異味源。

4例存在軀體功能活動障礙,需長期臥床、坐輪椅的病人擔心出現并發癥使病情加重。病人H:“我昨天晚上受涼了,現有點咳嗽,嗓子很痛,體溫有點高,會不會得肺炎了?”病人G:“我聽說胖的人容易得壓瘡,我現在右側肢體癱瘓,不能自主翻身,老婆一個人翻不動,醫院里可以請護工幫忙,但回去咋辦?” 病人E:“今天早晨我嘴角突然抽動了好幾下,躺平后不抽了,是不是發生什么并發癥了?需不需要做什么檢查?”

圖3 等離子模塊除味氣味等級變化曲線

圖4 等離子模塊除味氣味舒適度變化曲線

綜上,實驗中所使用的等離子模塊,在除味方面有較好的效果,目標異味感知不明顯,但艙內臭氧味道明顯。臭氧濃度提高到一定限值會對人體造成傷害,需要對臭氧濃度嚴格控制,否則無法進行動態除味,即無法人機共存,室內環境臭氧濃度1小時均值需控制到0.16 mg/m3[15]以下,搭載到空氣凈化器時,出風口5 cm處臭氧濃度限值則為0.1 mg/m3[16]。以上僅是在密閉的1立方環境艙中實驗,基本無換氣,所以副產物濃度在逐漸積累,若在真實使用環境或方法下,有待進一步驗證。

3.3 負離子模塊

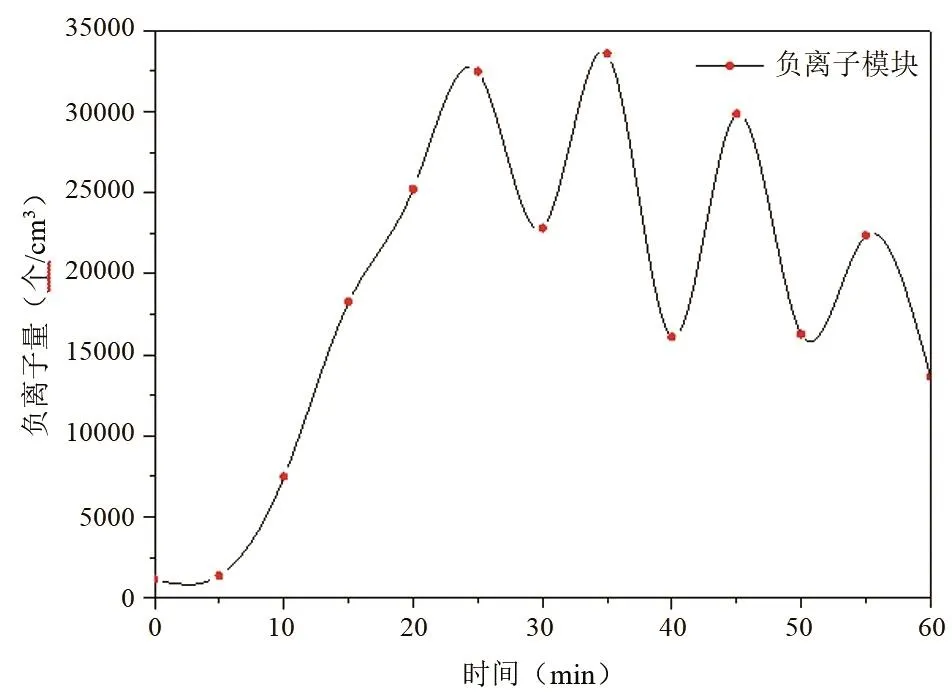

在前期調研時發現,負離子模塊在濕度較高時,負離子的產生量會隨之增加。理論上,負離子的升高會有更好的除味效果,所以在實驗條件下,選擇在相對濕度較高(65%)的環境下測試。通過測試,負離子量最高處可達十萬級別,將負離子模塊懸在1立方艙幾何中心處,實驗結果如下:

針對負離子模塊關鍵參數進行測試,艙內臭氧含量始終為0,底部中心處負離子量(個/cm3)隨時間的變化曲線如圖5所示,前15 min負離子逐漸升高,最終在15000至35000內波動。

圖5 艙內底部中心處負離子變化曲線

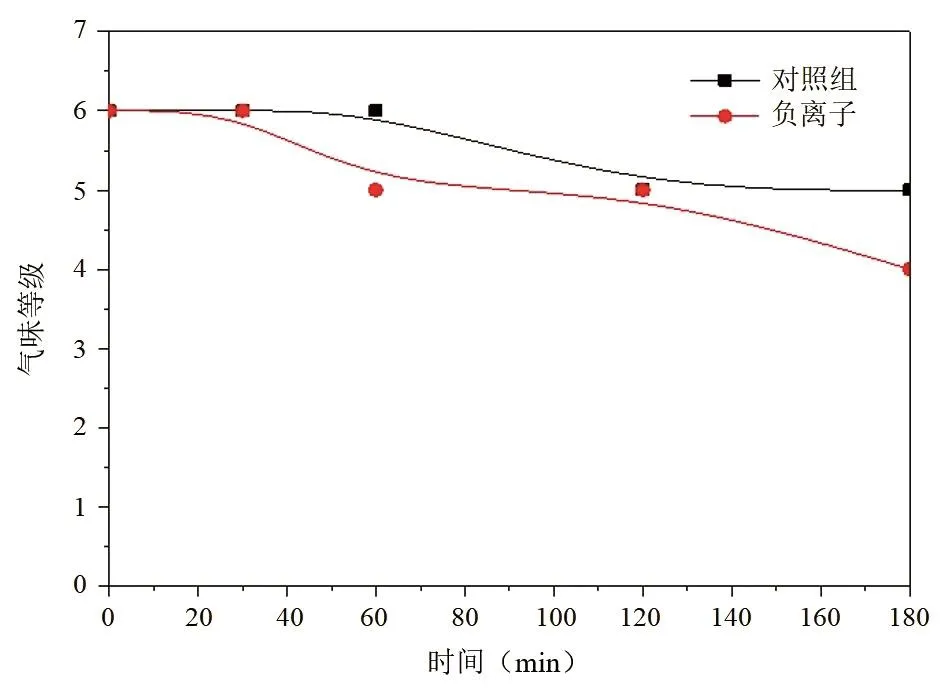

如圖6所示,通過嗅辨員完成曲線繪制,氣味等級略有下降,相比于對照組無明顯變化,在三小時處理后,艙內氣味依然處于等級4“有干擾性氣味”,所以在異味去除上無明顯效果;由于是艙內異味去除效果較差,異味物質殘留量多,如圖7所示,異味在前1個小時氣味舒適度基本保持不變,整個過程相較于對照組無明顯下降,最終表現約為等級1“稍不舒適”。

圖6 負離子模塊除味氣味等級變化曲線

圖7 負離子模塊除味氣味舒適度變化曲線

從以上數據分析得出,在1立方密閉艙內,負離子模塊雖然無副產物產生,人員可以在其工作時共存于環境中,但是該模塊在短時間內除味效果并不明顯,需要對目標空間進行長時間作用。并且該模塊的負離子產生量受環境空氣中濕度的影響很大。

3.4 光觸媒模塊

光觸媒利用紫外光激發產生的活性離子(如羥基自由基[14])進行殺菌,同時這些活性離子也能夠與惡臭物質發生氧化還原反應去除異味,實驗結果如下:

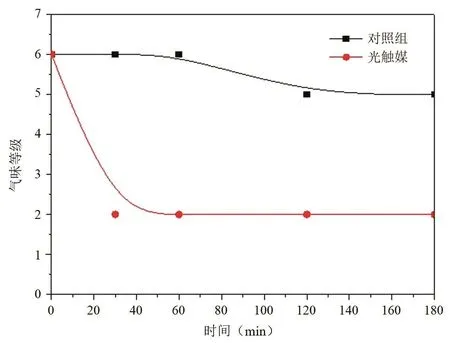

光觸媒模塊放置在艙內底部中心處,由于采用紫外線激發,某段波長會產生臭氧,所以在艙內進行了臭氧監測,異味去除結果如圖8及圖9所示。由圖8可以看出氣味等級在30 min內有急劇下降,達到等級2“有氣味但無干擾性”,并持續維持在等級2,說明艙內異味源氣味基本被去除,并無再下降趨勢;如圖9所示,30 min后對應的氣體舒適度為等級1“稍不舒適”,60 min后艙內等級轉變為等級-1“算是舒適”,后續時間維持在此等級上。

圖8 不同方案壓縮機表面5000 Hz頻段振動分布特性

圖8 光觸媒模塊除味氣味等級變化曲線

圖9 光觸媒模塊除味氣味舒適度變化曲線

圖9 改善方案與原方案噪聲對比

從以上數據分析得出,光觸媒對硫化氫去除效果明顯,艙內并未測到臭氧,但在使用過程中為避免紫外線泄露,需設計遮蔽結構,防止直接照射到人體表面,并遵守國家標準[16];另外,光觸媒模塊的提升效果,應充分考慮催化劑層基體結構、內部輻射場、流場和濃度場的影響[17],本文所測試模塊使用12 W紫外線燈管及30 m3/h循環風機,并以塑料蜂窩作為基體結構。

3.5 活性炭模塊

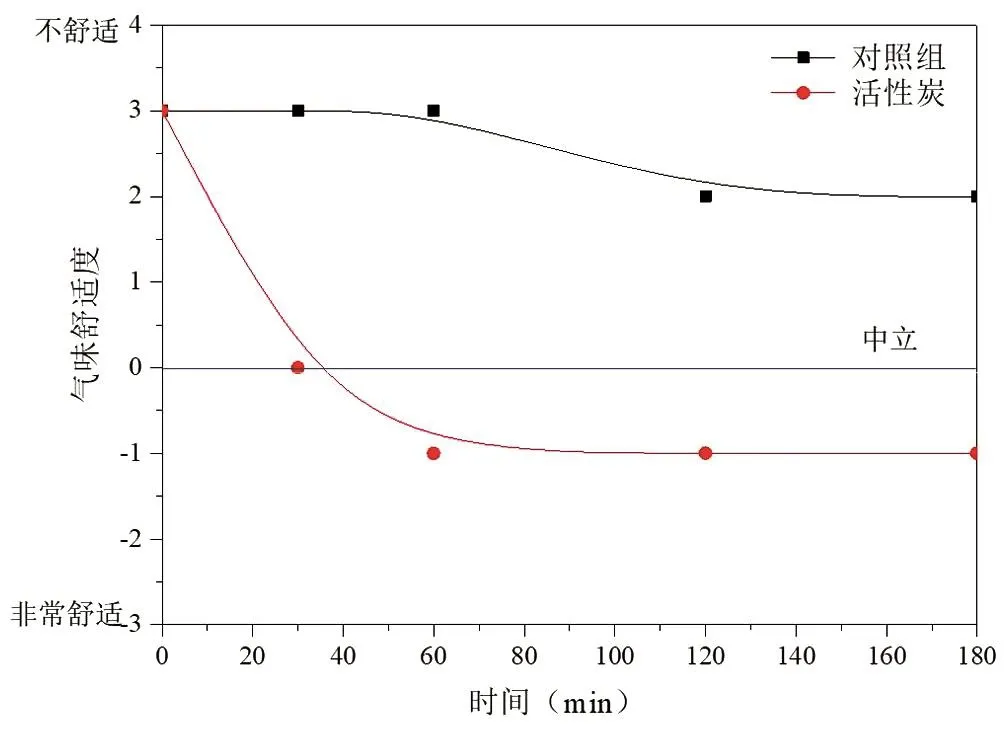

活性炭模塊是日常使用的最普遍的模塊,現采用尺寸為200 mm×200 mm×10 mm的活性炭,以風量為120 m3/h的離心風機進行實驗,整個模塊放置在艙底部中心處,實驗結果如圖10及圖11所示。

由圖10,30 min后艙內氣味等級達到等級1,即“無氣味”等級,活性炭在除味效果方面表現優秀,并且無背景氣味;此外,圖11表明氣味舒適度在30 min后即達到等級0“中立”,因為環境中既無目標異味物質,也無艙內其他材料釋放的干擾氣味,所以表現為中立等級。

圖10 活性炭模塊除味氣味等級變化曲線

圖11 活性炭模塊除味氣味舒適度變化曲線

綜上,活性炭在去除異味功能上表現優越,并且性價比較高,但吸附類型的活性炭模塊同樣具有缺點,即有一定容量,當達到飽和狀態后,其功能就會失效,甚至導致二次污染,需要及時更換。

4 結論

通過實驗總結,每種除異味技術均具有各自的特點:

(1)多功能:等離子模塊和光觸媒模塊能夠同時具備除味兼殺菌[14]的功能,但兩種方式均會有副產物產生,若將等離子模塊和光觸媒模塊搭載到家電產品上,需要控制出風口處臭氧的釋放量和周圍的紫外線的泄漏量,控制在國家標準(GB 21551.3-2010)限值以下;

(2)除味效果:活性炭和光觸媒的除異味效果相對較好,移去異味源后,艙內異味基本去除,未飽和活性炭模塊和光觸媒模塊不會成為新的異味源,而等離子模塊雖然能夠去除實驗異味,但會產生臭氧,需嚴格控制輸出電壓,并優化等離子放電結構以減少臭氧的產生;

(3)去除速率:根據現有數據,即30 min后氣味強度下降等級判定,去除速度從高到低依次為:活性炭、光觸媒、等離子、負離子;

(4)可持續性:四類模塊中,活性炭屬于耗材,在到達飽和后需要及時更換;而另外三類模塊可持續使用,但具體使用壽命受紫外線、高壓包、碳刷、針尖等內部硬件影響,也受灰塵等外部環境影響。